本期參考:

《世界建築藝術簡史》--郭學明

《西方近現代建築史》--吳煥加

《反建築與解構主義新論》--尼科斯·A·薩林加羅斯

《建築與分離》--伯納德·屈米

[解構主義建築]

(Deconstructivist architecture)

粗野、表現、未來、有機、極簡、高技派和後現代,在這半年的時間裏,我已經根據我自己的知識儲備將其寫了一遍,而今天則是我認爲值得寫的現代建築主義的最後兩篇之一。

在將建築中的解構主義之前,我們先了解一下解構主義的起源。

1966年,法國哲學家雅克·德里達以一種暴論橫空出世,他在一場學術研討會上,正式對當時幾乎無懈可擊的“結構主義”提出質疑引得現場一片譁然,而“解構主義”,便是在這一片嘲諷聲中被這位擁有着超脫思想的奇人所完善出來的。

德里達承胡塞爾與海德格爾的變動,不滿於西方几千年來貫穿至今的哲學思想,對那種傳統的不容置疑的哲學信念發起挑戰,對自柏拉圖以來的西方形而上學傳統大加責難。爲了反對形而上學、邏各斯中心,乃至一切封閉僵硬的體系。德里達推動着解構運動,大力宣揚主體消散、意義延異、能指自由。

換言之,它強調語言和思想的自由嬉戲,哪怕這種自由僅僅是一曲“帶着鐐銬的舞蹈”。除了它天生的叛逆品格,解構主義又是一種自相矛盾的理論。用德里達的話說,解構主義並非一種在場,而是一種跡蹤。它難以限定,無形無蹤,卻又無時無處不在。再換言之,解構主義一旦被定義,或被確定爲是什麼,它本身隨之就會被解構掉。解構的兩大基本特徵分別是開放性和無終止性。解構一句話、一個命題、或一種傳統信念,就是通過對其中修辭方法的分析,來破壞它所聲稱的哲學基礎和它所依賴的等級對立。

用簡單的方式來說,即德里達拒絕被[定義]的思想。因爲一旦定義,就意味着它是穩定、清晰、可被把握,且無論怎麼變通最終都要回到定義上來,而解構主義,正是要拆掉這種假設。

我們可以先這樣理解,它不提供答案,它是在質疑問題本身的結構。它的本質在於將一個物體深入剖析,再進行重組,重組的過程可以是你認爲這個物體本質應該是什麼樣。把你認爲的物體本質的精神用組織表層的形體,拆分重組表達出來。

這裏需要指出的是,解構主義的廣泛應用場景,首先是在文學文本批評與文本分析中,其次纔是建築學、心理學、法律研究和文化研究,最後纔是哲學。所以,我們可以更傾向於將其理解爲一種強大的文本分析工具。

如果撿好聽的說,我們可以把解構主義者比喻成思想上的偵探,他們不會滿足於表面現象,而是深入探究,問一句:“真的如此嗎?還有別的可能嗎?”

不過嘛,這種“是嗎”提問甚至可以套用到解構主義本身上去,解構主義能夠、也必然會解構自身,因爲任何試圖定義或闡述解構主義的行爲,都可能陷入其自身的邏輯矛盾。這正是德里達所要揭示的思想悖論:任何哲學、理論或文本,包括解構主義,都無法擺脫其內部的多義性和不穩定性。

稍稍有點扯遠了,我們還是回到解構主義建築上面來。

哲學上的解構主義嗨翻天的時刻是60年代中期,而建築上的解構主義則是在20世紀80年代後期才被一些受到現代科學進步以及解構主義哲學的影響的先鋒派建築師、設計師利用在建築以及設計領域,他們以此去探索一種不同於高技派的設計形式。

我們都知道,現代主義建築大部分是以某種變革或戰爭創傷所推進的,但混亂總會停息,路線總會岔開。到了20世紀末期,國際格局已經初步奠定,不同區域之間的聯繫變得更加緊密,以及不同城市的城市化進程。

人們所處的時代核心不再是以政府和規劃師主導的建造型城市,而是以“人-社羣-社會”爲主體的生活型城市。城市中的建築師們無需再考慮安置問題,所幸開始追求其獨特性,不同區域之間產生了巨大差異性,同時不同世代之間的差距越來越大,社會的主角不再是大建造師和社會家,房屋的建築設計也被更多人以更多方式拿起。

所以,與後現代主義者一樣,解構主義設計師們也是走出了前人開拓的舒適區,從形式的角度對現代主義設計單調冷漠的現狀進行變革。但不同的是解構主義設計師並未向歷史索要任何符號,他們不向後看,而是對古典主義、現代主義以及後現代主義追求的秩序、完整、規則、穩定和統一等思想提出質疑。

他們認爲以往任何設計理論及建立的秩序都有某種脫離時代要求的侷限性,不能滿足發展變化的要求。在這種社會背景下一種建築史、設計史上前所未見的以“散亂”、“殘缺”、“突變”、“動勢”和“奇絕”爲特色的新形勢登上了設計的大舞臺。

但如果要拋開語言學的魅力,把那些散亂、攪亂、擾亂、破碎、離散等詞語統合一下,其實用一個“亂”字來就能總括。亂字上了建築,亂字成了建築藝術,亂字成了建築審美範疇,這是20世紀以前難以想象的事情。

〔深圳當代藝術與城市規劃館〕(Shenzhen MOCAUP)【中國/深圳】

登場

解構主義的初登場是在1988年,紐約現代藝術博物館(MoMA)“解構主義建築”展覽中。那次的展覽之中有七位當時還並不算太出名的建築師送展的10個項目,它們奠定了解構主義在世界舞臺上的基礎。

這七人(組)是蓋裏、扎哈、庫哈斯、艾森曼、裏伯斯金、屈米和藍天組。現在他們都是最知名的建築大師,但在那個時候,除了蓋裏和艾森曼,他們還是年輕而且絕對激進的代名詞。

對於這七人(組),當時一直有一個聽起來很古怪的說法,七個在解構主義展會上登場的設計師們其實並不能清晰的理解解構主義是什麼。有關於這個流言被背後的真相時至今日其實依然不明朗。

實際上,解構主義建築作爲一個流派,在經由這一展覽後,只是被“製造”了出來。菲利普·約翰遜作爲20世紀建築史上的策展大亨,他對解構主義的推廣亦是如此。

從1932年MoMA的《國際風格》展覽,到1988年的《解構主義建築》,他擅長捕捉尚未完全自覺的潮流,並以展覽與出版的方式將其命名、推向市場。這也使得解構主義在被定義之前,已經成爲一種話語體系、風格標籤,以及一種“潮流”。所以,解構主義建築對德里達的哲學概念“不無扭曲”,“是德里達的解構與俄國構成主義的奇特結合”。

也因此,被潮流推動着的越來越多的人轉變了審美觀念,他們認同並欣賞混沌——亂的形象。建築師漸漸感到簡單、明確、純淨的建築形象失去了原先有過的吸引力,公衆中許多人愛上了不規則、不完整、不明確、帶有某種程度的紛亂無序的建築形體。藝術消費引導藝術生產,許多建築師朝這個方向探索、試驗。在這個微妙的不易覺察的社會思想意識的演變中,解構風格慢慢地、怯生生地露出來,然後慢慢地傳開。

後來,紐約現代藝術博物館(MoMA)在官宣這個展出時的新聞稿裏爲解構主義建築下了個定義:

“他們癡迷於對角線、弧線和扭曲的平面,故意違反現代主義的立方體和直角。”

專業團隊

在1988年,MoMA“解構主義建築”展覽中,七位建築師送展的10個項目裏,我挑了三個最值得講的建築,它們也是少數被實際建造出來的建築。

自宅

以時間線來說,第一個登場於歷史舞臺的便是現如今的建築宗師[弗蘭克·蓋裏]的自宅。

〔蓋裏自宅〕(Gehry House)【美國/聖莫尼卡】

〔蓋裏自宅〕(Gehry House)【美國/聖莫尼卡】

〔蓋裏自宅〕(Gehry House)【美國/聖莫尼卡】

和上期的後現代主義的第一款建築〔母親之家〕一樣,〔蓋裏之宅〕同樣也是由一棟老建築擴建而成。原有的建築是一間20世紀20年代的農舍,位於加州的沿海城市聖莫尼卡,復斜式的屋頂建築就矗立在場地的角落。

採用鋼木混合結構,外立面大膽運用廉價工業材料,如波紋金屬板、膠合板、鐵絲網等,搭配裸露的管道與突兀的附加結構,將建築表皮“拆解重組”。三面擴建的面積共約74平。材料上,蓋裏汲取了之前設計傢俱的經驗,將瓦楞鐵板、鐵絲網、木條、粗製木夾板、鋼絲網玻璃等等廢舊材料,做了不同形狀的“拼接”,全都裸露在外立面上。從形體來看,這棟橫七豎八、歪歪扭扭的房子是絕對意義上的“反常規”。

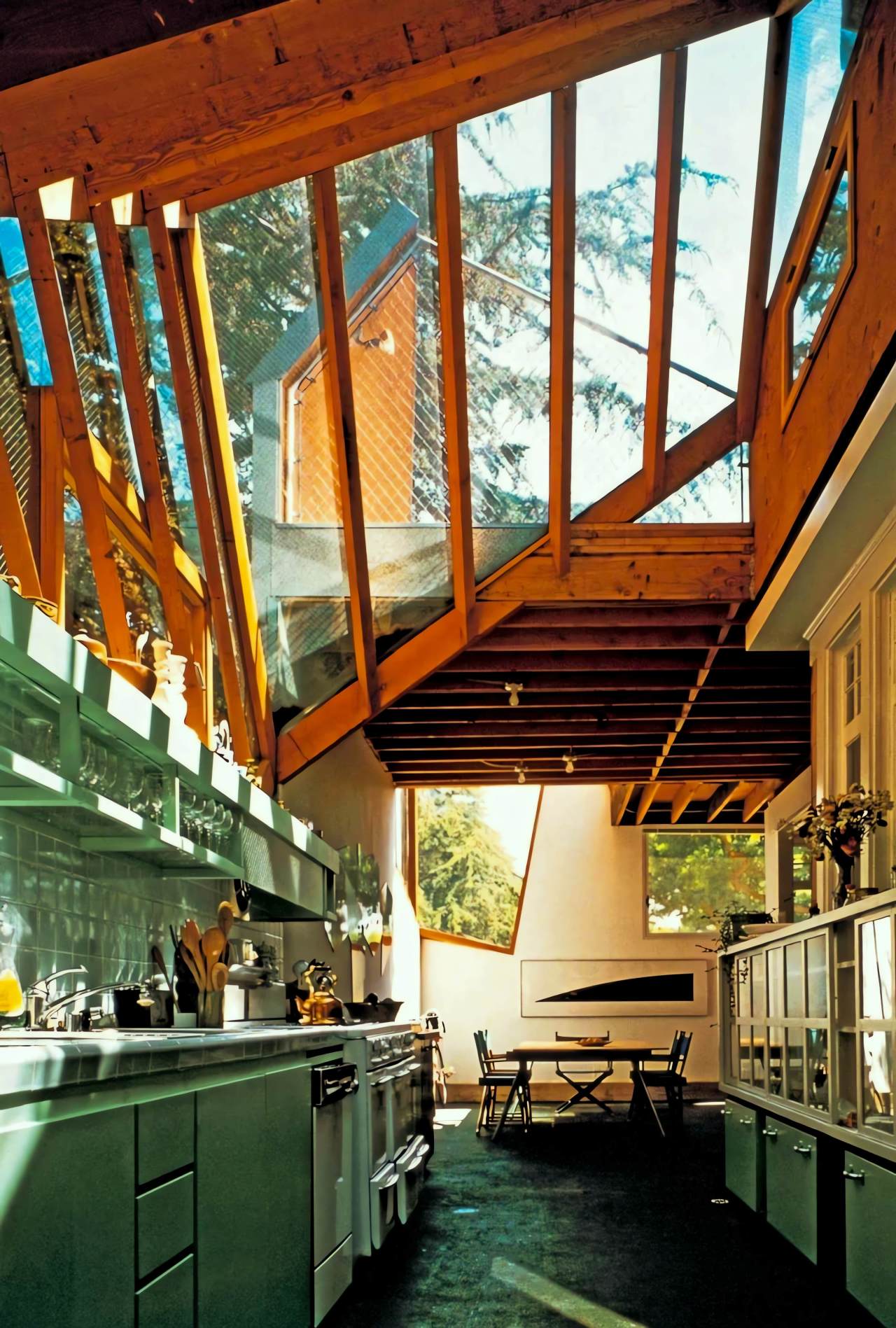

要說最滿意的部分,蓋裏認爲是廚房的天窗。北面擴建的部分,用木條、玻璃組合而成的天窗,不高不低,就像“卡扣”一樣卡在廚房上空,搭配其餘屋頂上用的鐵絲網,讓室內的輪廓線更加複雜。

蓋裏打破傳統建築的和諧與規整,通過錯位、扭曲、疊加的手法,使房屋外觀呈現破碎與拼貼感,內部空間亦被切割得複雜多變。這種看似隨意卻充滿張力的設計,顛覆了建築美學的常規認知,以“未完成”的形態挑戰人們對家的固有想象。其實在當時,弗蘭克的建築理念正處於快速發展、日趨成熟的過程之中,雖然他的一些建築形式看上去十分大膽,甚至是有點離奇,但是至少它們與那種華而不實或者自命不凡的建築觀有着本質區別。弗蘭克不是個墨守教條的建築師,他的建築絕不是那種對於某個形而上的理論的自以爲是的表達,而更多的是出於一種直覺化的、有條不紊的形式探索。

不過,雖然現代的我們可以欣賞他這種前衛的美學,但當時住在他家旁邊的鄰居可對此嗤之以鼻,在房屋建成後,蓋裏收到了許許多多的評價,比較好聽一點的像是“垃圾場”,在他的自傳裏面甚至寫到過,有些鄰居將這棟房子稱爲“監獄”。住在同一條街上的一個曾經試圖通過法律手段阻止這棟建築的施工的女人,在蓋裏一家剛剛搬過去不久,出門短期度假時,還曾寫信給《洛杉磯時報》,聲稱這棟建築已經被廢棄了,她的言外之意是市政府應該抓住這個機會,乘虛而入,把這棟房子拆除。蓋裏對此雖然感到煩惱倒也無可奈何。

到了2019年,爲了給自己的職業生涯劃上完美句號,蓋裏和他的兒子設計了一棟新家〔新·蓋裏自宅〕,這一次,現代的人們都能對他的房屋給出高分。

注:它屬於私人住宅改造,並不是被廣泛承認的第一座解構主義建築。

〔蓋裏自宅〕(Gehry House)【美國/聖莫尼卡】「廚房區域」

〔蓋裏自宅〕(Gehry House)【美國/聖莫尼卡】「在原址上重建的新版」

屋頂

藍天組建築事務所(COOP HIMMELB(L)AU),這個於1968年誕生於世的事務所在過去顯得神祕而年輕前衛。因其激進、實驗性、探索性的設計手法被看作是解構主義建築的先鋒。事務所多年來一直在藝術、建築、城市規劃以及設計等領域非常活躍。因其巧妙運用技術、塑造大型雕塑般的公共建築作品聞名,目前藍天組的團隊正在歐洲、亞洲及中東展開衆多項目。前文引用了一張〔深圳當代藝術與城市規劃館〕的圖片,那個也是其設計的場所。

而說到他們的成名作,就不得不提1983-1988年完成的法蘭克大街的聯排別墅的屋頂改造項目。“屋頂改造”是第一個爲“藍天組”帶來聲譽的作品,也是解構主義的開山之作。項目非常小,但並不妨礙它的影響力。

從外觀上去看封閉的屋頂被撕裂,分裂代替了完整,沒有壁龕、沒有塔樓,也沒有顏色與形狀的規則。構圖的破碎代替了緊密,自由代替了嚴謹,建築設計、空間和視覺感受在這裏被重新定義。它被“藍天組”認爲是未來建築的一個方向,它們認爲,以這樣激進的設計理念可以顛覆傳統建築的思維。

從這裏我們可以看出藍天組和解構主義的理念上的交融——即對於建築形體設計富有想象力的設計控制,穿插、搭接、錯位、疊合等手法去創造一個動感和勢能極大的抽象形態。這處屋頂也被認爲是全世界第一處落地建成的解構主義建築。

〔法蘭克大街屋頂加建〕(Rooftop Remodeling Falkestrasse)【奧地利/維也納】

公園

拉維萊特公園是當時解構主義建築的最出名的代表作,也是西方最具典範的後現代園林之一。建築師伯納德·屈米稱這個公園爲“史上最大的建築之一”,模糊的界限使它成爲一個頗具哲學意味的作品,屈米自稱,過去在項目的設計階段甚至真的諮詢了德里達(就是前面說的公然carry其他哲學家的人)。

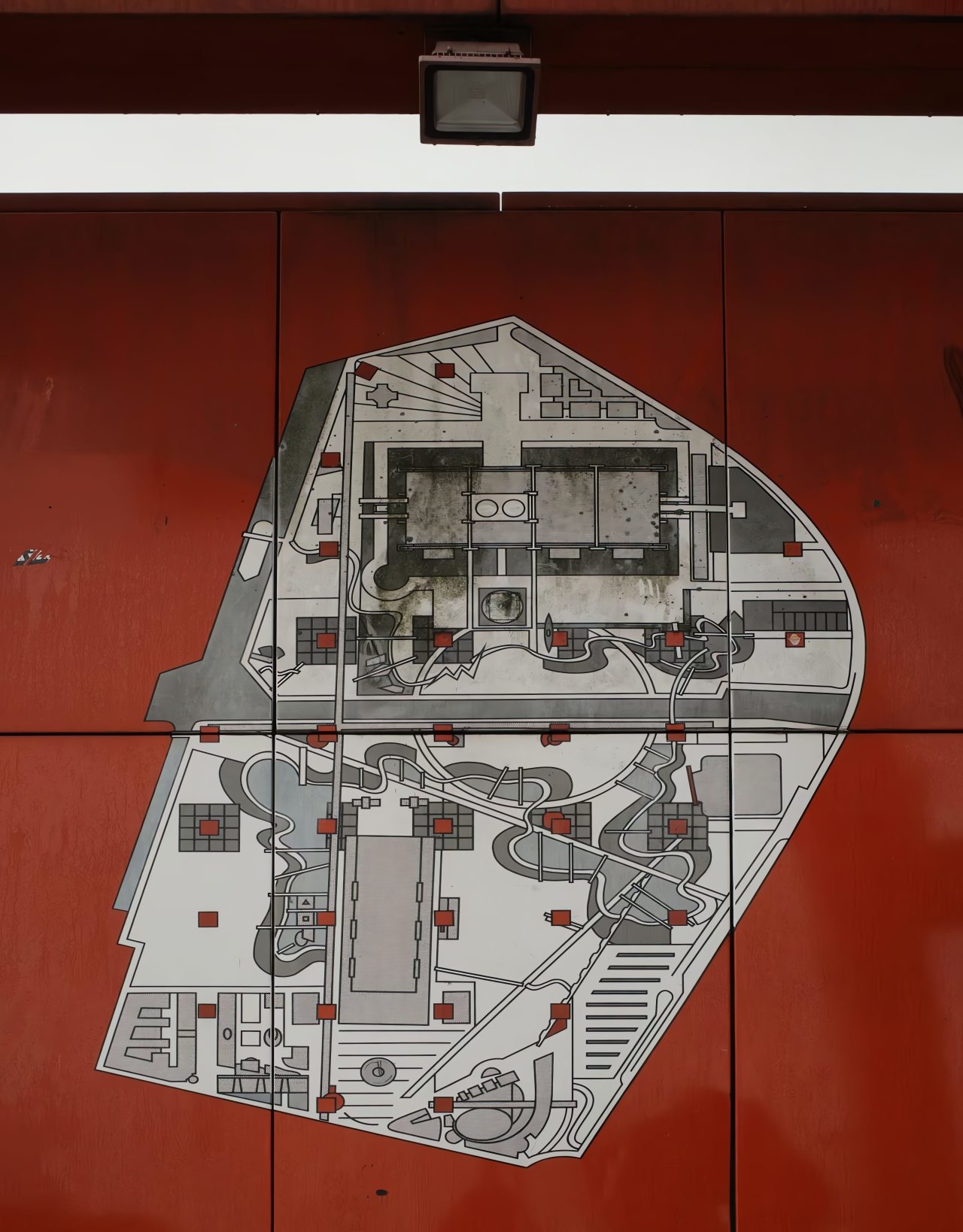

“疊置”成爲了屈米設計的重要主題:點、線、面的疊置(這一基本形式構成深受康定斯基的影響),城市與公園的疊置、過去與未來的疊置、人工與自然的疊置等等。屈米努力讓巴黎拉維萊特公園成爲“21世紀城市公園的原型”。

傳統法國古典主義園林中的強烈的軸線、對稱、等級、秩序與和諧統一等,在這裏多多少少都被刻意迴避乃至顛覆了,古典園林的軸線、對稱、等級、秩序統統被請去喝了杯咖啡,回來發現工位已經被勻質格網、自由曲線和一羣“瘋狂小紅點”鳩佔鵲巢。勻質的格網、前衛的紅色標誌小品、不對稱的軸線、自由曲線的道路、隨意佈置的綠化組成了拉維萊特公園的核心。

〔拉維萊特公園〕(Parc de la Villette)【法國/巴黎】上面的小紅點是公園的各個建築

公園中最引人注目的無疑是呈方格網排布、控制了整個公園的35個“紅點”(也被戲稱爲“瘋狂小紅點”),它們互相之間間隔120米,每個“紅點”佔用邊長20米的立方體模塊,但又能夠縮小、擴大、封閉或者開敞,形成各色形狀。

這些“紅點”可以看作景觀雕塑,也可以是兩三層高的建築。這些被漆成紅色的鋼鐵構築物點綴在公園中開闊的草坪上,形態複雜各異。看起來它的作用純粹就是裝飾,但很多都可以讓遊人爬上去,或是和道路、橋樑整合在一起,增加了公園的趣味性。

同時,它還爲開闊的公園提供了定位座標,與公園中的活動發生着密切的關係。它們和線狀的道路、面狀的草坪形成了公園中的“點-線-面”系統,構建了一套完全被解構和重構的建築體系。如今有些建築性較強的“紅點”被賦予了更爲實際的用途,例如問訊處、小餐廳等。

當然,運河和長廊構成的軸線依舊讓我們看到法國古典園林的影子,而各色造型瘋狂的“小紅點”依舊可以看作古典雕塑的前衛藝術翻版——所以最終公園所呈現的整體印象還是頗爲溫和、整一的,並不像前面兩位(組)建築師或者哲學家所標榜的解構主義那麼的前衛和顛覆。

因此,用建築直接表現或者隱喻深奧的哲學思想其實還是十分困難的,即便屈米進行了很大的努力,但觀衆未必能從建築體驗中直接感受到。倒是後來一些建築以誇張的造型、歪斜傾覆的結構進行形式表現時,反而還有些解構主義哲學的意味,因而被理論家一概貫以解構主義建築之名,如蓋裏的建築,然而屈米本人卻不予承認。

〔拉維萊特公園〕(Parc de la Villette)【法國/巴黎】

〔拉維萊特公園〕(Parc de la Villette)【法國/巴黎】

〔拉維萊特公園〕(Parc de la Villette)【法國/巴黎】

大樓

講完了幾個起點,那接下來講講我們中國人最熟悉的一棟解構主義建築——中國中央電視臺總部(CCTV總部)。

中國中央電視臺總部(CCTV總部)【中國/北京】

這座出自荷蘭建築師雷姆·庫哈斯的備受爭議的作品是無數向我一樣的前信息化時代的童年回憶。我是03年生人,從小學到初中,其實我是沒有獨立手機可用的,而且當時的手機也沒有多麼新奇的遊戲或者娛樂產品。我記憶裏拿着手機的時候都是用美圖秀秀給我姐姐P醜照。

在手機無法滿足我過剩的精力時,我就會跟着爺爺奶奶看電視,天氣預報、新聞聯播,看完一場接着一場,那時的新聞聯播背景板有好多次都會出現CCTV總部大樓的身影,而這也成爲了我對北京的一個最深刻的記憶點。

我小時候經常聽別人叫這玩意兒是大褲衩,而如今建築審美的包容度也比當年有了巨大的提升,大家對這個項目的接受度也變得更高了。

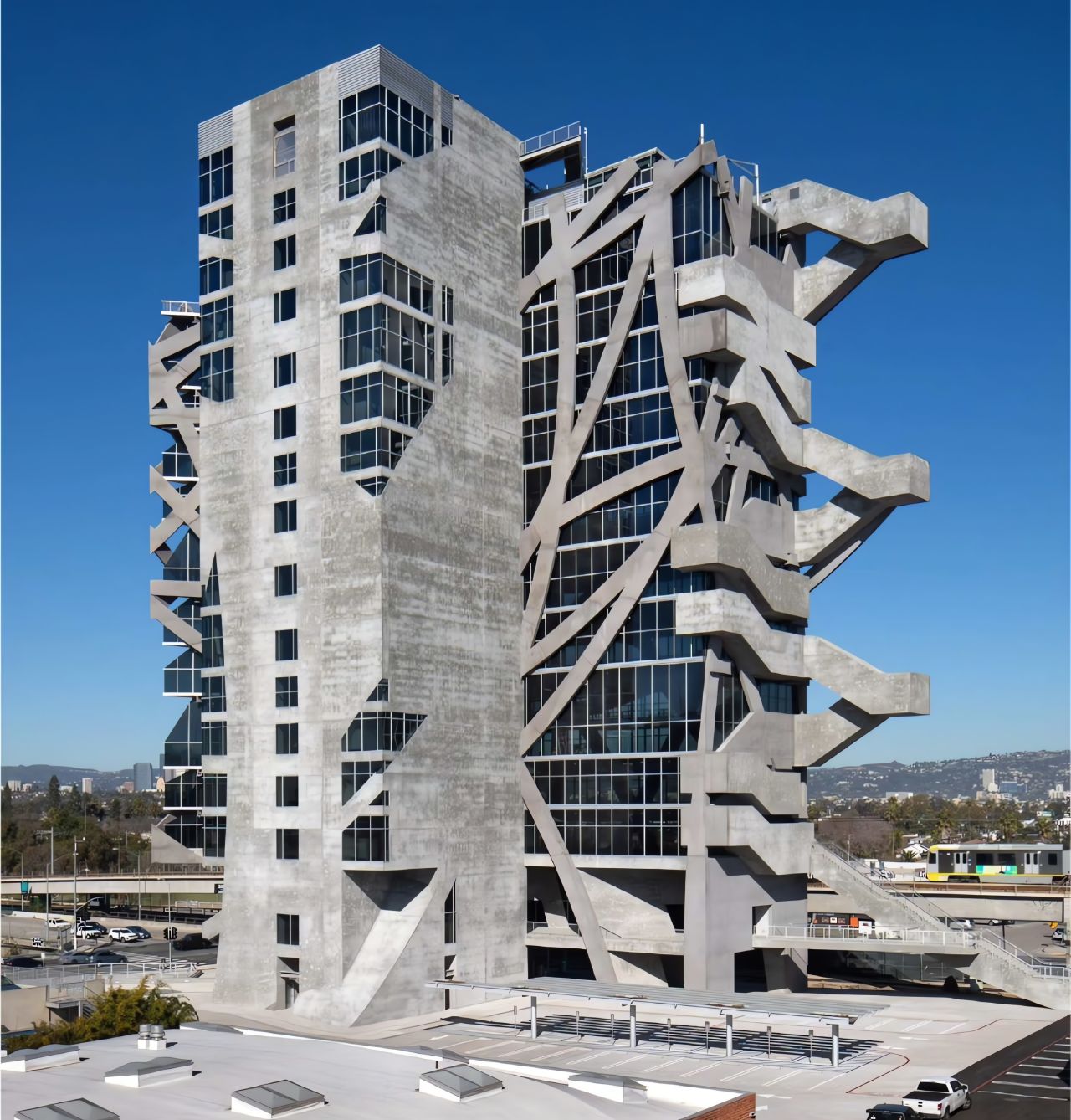

在當年,大樓的設計方案被公佈時,因爲建築技術難度太大,人們都不敢相信這個設計居然是真實的。兩座豎立的塔樓是傾斜的,之間有一個橫向結構相連接,形成一個閉合的環,就像一個被扭曲的正方形。高層建築在設計方面,最難處理的就是傾斜、懸挑和扭轉,央視大樓就佔據了其中的兩項,這種懸挑結構、傾斜塔樓與環形連接體,徹底摒棄了方正、對稱的常規高層建築形態。其扭曲的莫比烏斯環造型(兩棟塔樓頂部相連形成閉環)挑戰了重力與穩定性的物理直覺,呈現動態的不穩定感。

而且,大樓的兩座塔樓傾角很大,中間懸挑的方向和傾斜的方向也是一致的,整座大樓看起來搖搖欲墜。再加上北京位於地震帶上,大樓在設計時還要考慮防震,因此央視大樓的建造難度是十分巨大的。無論人們覺得有多麼不可思議,不敢相信這麼奇特的設計,最後大樓還是成功建成了。

但建成後遇到的批判就更多了,因爲中央電視臺總部大樓爲了造型需要,挑戰了力學原理和消防安全底線,爲結構的安全性、消防疏散的安全性帶來了嚴重隱患,同時帶來了超高的工程造價,由原定造價的50億元到竣工後100億元人民幣。央視總部(主樓)在某種程度上可以說,已經被異化爲一個滿足廣告需要的超尺度裝置藝術。但是很多人也認爲,其作爲建築可以達到的邊界,它誕生的含義非同小可。上次去北京親眼見證它的時候,哪怕它周圍滿是高樓,但它也還是其中最扎眼的文明巨獸。

中國中央電視臺總部(CCTV總部)【中國/北京】

呼喚

20世紀90年代後,由於解構主義建築帶來的新奇感,也由於普利茲克獎的推波助瀾,還有建築師明星化的商業運作,再加上一些希望藉助於標誌性建築提升影響力的發展中國家或城市的青睞,解構主義建築風光無限。解構主義建築師如蓋裏、扎哈、庫哈斯、里布斯金等炙手可熱。給人的感覺是解構主義建築已形成潮流。實際上,解構主義建築風格作品很少,普遍叫好的作品更少,失敗的作品很多。

解構主義風格建築很多時候都處在褒貶不一的尷尬處境。僅就建築美學而言,許多人感到奇怪和疑惑。其實說了這麼多,解構主義作爲一種充滿反叛色彩的現代設計探索,在形式上雖然迎合了一些反對現代主義理性的人的偏好,但在文化與生態危機的大背景下,它並沒有解決設計的本質問題,甚至很少涉及設計與社會、文化以及生態之間關係的問題。其與早期的“反設計”和後現代主義(古典爲膚,現代爲骨)一樣,解構主義也被很多人認爲只是在做表面文章。由於它過於注重個人的主觀表現,最終成爲一種帶有嚴重“表現主義”味道的形式主義設計。

不過,在現代主義風格包圍的環境中,偶有幾個這樣的“反設計”存在也確實會激發城市的活力,用屈米杜撰的詞就叫作“城市發生器”(Urban Generator),這或許正是解構主義最大的價值和存在的意義。

接下來是一些解構主義建築圖片

〔跳舞的房子〕(Dancing House)【捷克/布拉格】

〔畢爾巴鄂古根海姆美術館〕( Guggenheim Museum Bilbao)【西班牙/畢爾巴鄂】

〔大連國際會議中心〕( Dalian International Conference Center)【中國/大連】

〔迪士尼音樂廳〕( Walt Disney Concert Hall)【美國/洛杉磯】

〔路易威登基金會藝術中心〕( Fondation Louis Vuitton)【法國/巴黎】

〔拉珀大廈〕((W)rapper Tower)【美國/洛杉磯】

〔麗澤 SOHO〕( Leeza SOHO )【中國/北京】

〔阿利耶夫文化中心〕(Heydar Aliyev Center)【阿塞拜疆/巴庫】

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com