本期参考:

《世界建筑艺术简史》--郭学明

《西方近现代建筑史》--吴焕加

《反建筑与解构主义新论》--尼科斯·A·萨林加罗斯

《建筑与分离》--伯纳德·屈米

[解构主义建筑]

(Deconstructivist architecture)

粗野、表现、未来、有机、极简、高技派和后现代,在这半年的时间里,我已经根据我自己的知识储备将其写了一遍,而今天则是我认为值得写的现代建筑主义的最后两篇之一。

在将建筑中的解构主义之前,我们先了解一下解构主义的起源。

1966年,法国哲学家雅克·德里达以一种暴论横空出世,他在一场学术研讨会上,正式对当时几乎无懈可击的“结构主义”提出质疑引得现场一片哗然,而“解构主义”,便是在这一片嘲讽声中被这位拥有着超脱思想的奇人所完善出来的。

德里达承胡塞尔与海德格尔的变动,不满于西方几千年来贯穿至今的哲学思想,对那种传统的不容置疑的哲学信念发起挑战,对自柏拉图以来的西方形而上学传统大加责难。为了反对形而上学、逻各斯中心,乃至一切封闭僵硬的体系。德里达推动着解构运动,大力宣扬主体消散、意义延异、能指自由。

换言之,它强调语言和思想的自由嬉戏,哪怕这种自由仅仅是一曲“带着镣铐的舞蹈”。除了它天生的叛逆品格,解构主义又是一种自相矛盾的理论。用德里达的话说,解构主义并非一种在场,而是一种迹踪。它难以限定,无形无踪,却又无时无处不在。再换言之,解构主义一旦被定义,或被确定为是什么,它本身随之就会被解构掉。解构的两大基本特征分别是开放性和无终止性。解构一句话、一个命题、或一种传统信念,就是通过对其中修辞方法的分析,来破坏它所声称的哲学基础和它所依赖的等级对立。

用简单的方式来说,即德里达拒绝被[定义]的思想。因为一旦定义,就意味着它是稳定、清晰、可被把握,且无论怎么变通最终都要回到定义上来,而解构主义,正是要拆掉这种假设。

我们可以先这样理解,它不提供答案,它是在质疑问题本身的结构。它的本质在于将一个物体深入剖析,再进行重组,重组的过程可以是你认为这个物体本质应该是什么样。把你认为的物体本质的精神用组织表层的形体,拆分重组表达出来。

这里需要指出的是,解构主义的广泛应用场景,首先是在文学文本批评与文本分析中,其次才是建筑学、心理学、法律研究和文化研究,最后才是哲学。所以,我们可以更倾向于将其理解为一种强大的文本分析工具。

如果捡好听的说,我们可以把解构主义者比喻成思想上的侦探,他们不会满足于表面现象,而是深入探究,问一句:“真的如此吗?还有别的可能吗?”

不过嘛,这种“是吗”提问甚至可以套用到解构主义本身上去,解构主义能够、也必然会解构自身,因为任何试图定义或阐述解构主义的行为,都可能陷入其自身的逻辑矛盾。这正是德里达所要揭示的思想悖论:任何哲学、理论或文本,包括解构主义,都无法摆脱其内部的多义性和不稳定性。

稍稍有点扯远了,我们还是回到解构主义建筑上面来。

哲学上的解构主义嗨翻天的时刻是60年代中期,而建筑上的解构主义则是在20世纪80年代后期才被一些受到现代科学进步以及解构主义哲学的影响的先锋派建筑师、设计师利用在建筑以及设计领域,他们以此去探索一种不同于高技派的设计形式。

我们都知道,现代主义建筑大部分是以某种变革或战争创伤所推进的,但混乱总会停息,路线总会岔开。到了20世纪末期,国际格局已经初步奠定,不同区域之间的联系变得更加紧密,以及不同城市的城市化进程。

人们所处的时代核心不再是以政府和规划师主导的建造型城市,而是以“人-社群-社会”为主体的生活型城市。城市中的建筑师们无需再考虑安置问题,所幸开始追求其独特性,不同区域之间产生了巨大差异性,同时不同世代之间的差距越来越大,社会的主角不再是大建造师和社会家,房屋的建筑设计也被更多人以更多方式拿起。

所以,与后现代主义者一样,解构主义设计师们也是走出了前人开拓的舒适区,从形式的角度对现代主义设计单调冷漠的现状进行变革。但不同的是解构主义设计师并未向历史索要任何符号,他们不向后看,而是对古典主义、现代主义以及后现代主义追求的秩序、完整、规则、稳定和统一等思想提出质疑。

他们认为以往任何设计理论及建立的秩序都有某种脱离时代要求的局限性,不能满足发展变化的要求。在这种社会背景下一种建筑史、设计史上前所未见的以“散乱”、“残缺”、“突变”、“动势”和“奇绝”为特色的新形势登上了设计的大舞台。

但如果要抛开语言学的魅力,把那些散乱、搅乱、扰乱、破碎、离散等词语统合一下,其实用一个“乱”字来就能总括。乱字上了建筑,乱字成了建筑艺术,乱字成了建筑审美范畴,这是20世纪以前难以想象的事情。

〔深圳当代艺术与城市规划馆〕(Shenzhen MOCAUP)【中国/深圳】

登场

解构主义的初登场是在1988年,纽约现代艺术博物馆(MoMA)“解构主义建筑”展览中。那次的展览之中有七位当时还并不算太出名的建筑师送展的10个项目,它们奠定了解构主义在世界舞台上的基础。

这七人(组)是盖里、扎哈、库哈斯、艾森曼、里伯斯金、屈米和蓝天组。现在他们都是最知名的建筑大师,但在那个时候,除了盖里和艾森曼,他们还是年轻而且绝对激进的代名词。

对于这七人(组),当时一直有一个听起来很古怪的说法,七个在解构主义展会上登场的设计师们其实并不能清晰的理解解构主义是什么。有关于这个流言被背后的真相时至今日其实依然不明朗。

实际上,解构主义建筑作为一个流派,在经由这一展览后,只是被“制造”了出来。菲利普·约翰逊作为20世纪建筑史上的策展大亨,他对解构主义的推广亦是如此。

从1932年MoMA的《国际风格》展览,到1988年的《解构主义建筑》,他擅长捕捉尚未完全自觉的潮流,并以展览与出版的方式将其命名、推向市场。这也使得解构主义在被定义之前,已经成为一种话语体系、风格标签,以及一种“潮流”。所以,解构主义建筑对德里达的哲学概念“不无扭曲”,“是德里达的解构与俄国构成主义的奇特结合”。

也因此,被潮流推动着的越来越多的人转变了审美观念,他们认同并欣赏混沌——乱的形象。建筑师渐渐感到简单、明确、纯净的建筑形象失去了原先有过的吸引力,公众中许多人爱上了不规则、不完整、不明确、带有某种程度的纷乱无序的建筑形体。艺术消费引导艺术生产,许多建筑师朝这个方向探索、试验。在这个微妙的不易觉察的社会思想意识的演变中,解构风格慢慢地、怯生生地露出来,然后慢慢地传开。

后来,纽约现代艺术博物馆(MoMA)在官宣这个展出时的新闻稿里为解构主义建筑下了个定义:

“他们痴迷于对角线、弧线和扭曲的平面,故意违反现代主义的立方体和直角。”

专业团队

在1988年,MoMA“解构主义建筑”展览中,七位建筑师送展的10个项目里,我挑了三个最值得讲的建筑,它们也是少数被实际建造出来的建筑。

自宅

以时间线来说,第一个登场于历史舞台的便是现如今的建筑宗师[弗兰克·盖里]的自宅。

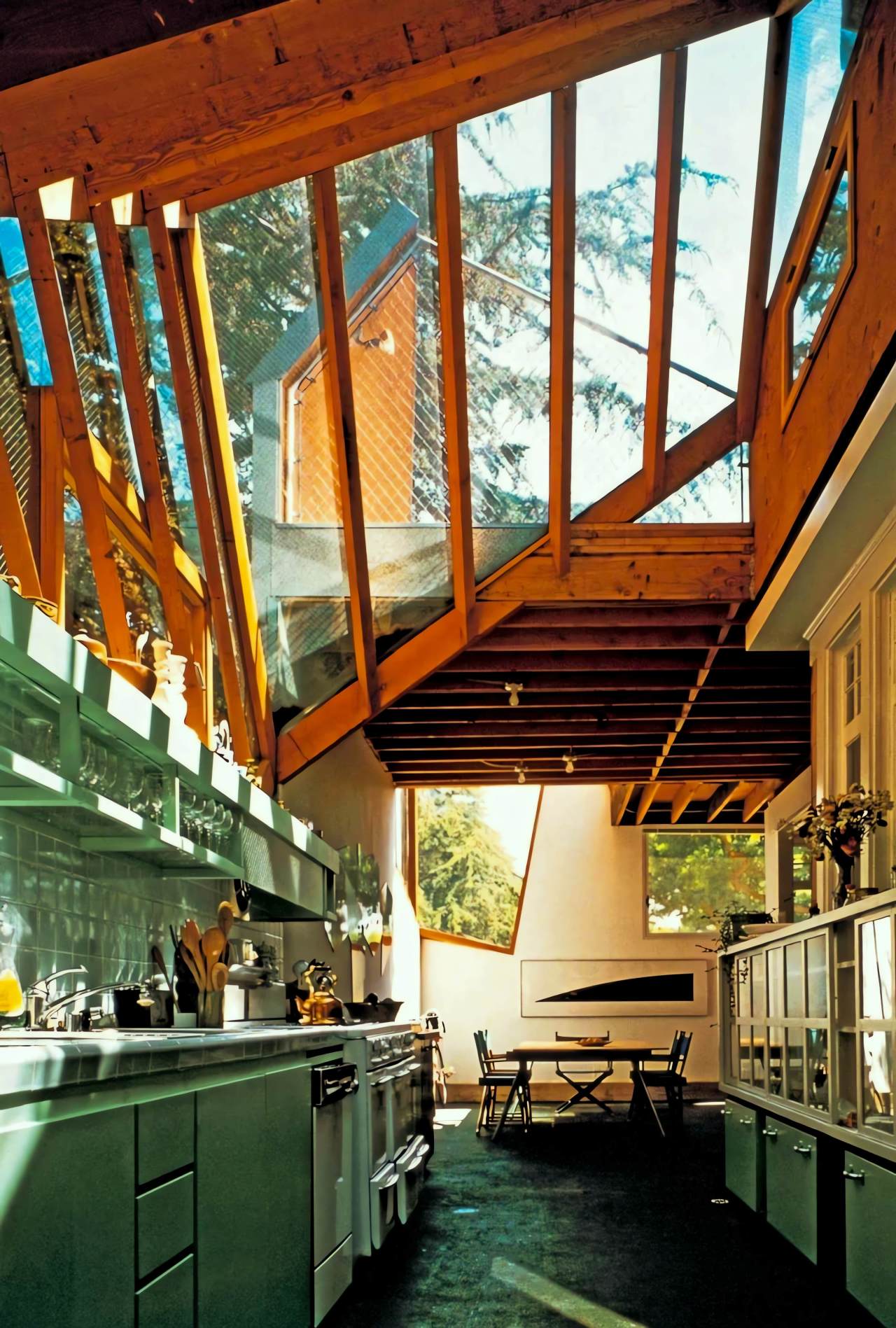

〔盖里自宅〕(Gehry House)【美国/圣莫尼卡】

〔盖里自宅〕(Gehry House)【美国/圣莫尼卡】

〔盖里自宅〕(Gehry House)【美国/圣莫尼卡】

和上期的后现代主义的第一款建筑〔母亲之家〕一样,〔盖里之宅〕同样也是由一栋老建筑扩建而成。原有的建筑是一间20世纪20年代的农舍,位于加州的沿海城市圣莫尼卡,复斜式的屋顶建筑就矗立在场地的角落。

采用钢木混合结构,外立面大胆运用廉价工业材料,如波纹金属板、胶合板、铁丝网等,搭配裸露的管道与突兀的附加结构,将建筑表皮“拆解重组”。三面扩建的面积共约74平。材料上,盖里汲取了之前设计家具的经验,将瓦楞铁板、铁丝网、木条、粗制木夹板、钢丝网玻璃等等废旧材料,做了不同形状的“拼接”,全都裸露在外立面上。从形体来看,这栋横七竖八、歪歪扭扭的房子是绝对意义上的“反常规”。

要说最满意的部分,盖里认为是厨房的天窗。北面扩建的部分,用木条、玻璃组合而成的天窗,不高不低,就像“卡扣”一样卡在厨房上空,搭配其余屋顶上用的铁丝网,让室内的轮廓线更加复杂。

盖里打破传统建筑的和谐与规整,通过错位、扭曲、叠加的手法,使房屋外观呈现破碎与拼贴感,内部空间亦被切割得复杂多变。这种看似随意却充满张力的设计,颠覆了建筑美学的常规认知,以“未完成”的形态挑战人们对家的固有想象。其实在当时,弗兰克的建筑理念正处于快速发展、日趋成熟的过程之中,虽然他的一些建筑形式看上去十分大胆,甚至是有点离奇,但是至少它们与那种华而不实或者自命不凡的建筑观有着本质区别。弗兰克不是个墨守教条的建筑师,他的建筑绝不是那种对于某个形而上的理论的自以为是的表达,而更多的是出于一种直觉化的、有条不紊的形式探索。

不过,虽然现代的我们可以欣赏他这种前卫的美学,但当时住在他家旁边的邻居可对此嗤之以鼻,在房屋建成后,盖里收到了许许多多的评价,比较好听一点的像是“垃圾场”,在他的自传里面甚至写到过,有些邻居将这栋房子称为“监狱”。住在同一条街上的一个曾经试图通过法律手段阻止这栋建筑的施工的女人,在盖里一家刚刚搬过去不久,出门短期度假时,还曾写信给《洛杉矶时报》,声称这栋建筑已经被废弃了,她的言外之意是市政府应该抓住这个机会,乘虚而入,把这栋房子拆除。盖里对此虽然感到烦恼倒也无可奈何。

到了2019年,为了给自己的职业生涯划上完美句号,盖里和他的儿子设计了一栋新家〔新·盖里自宅〕,这一次,现代的人们都能对他的房屋给出高分。

注:它属于私人住宅改造,并不是被广泛承认的第一座解构主义建筑。

〔盖里自宅〕(Gehry House)【美国/圣莫尼卡】「厨房区域」

〔盖里自宅〕(Gehry House)【美国/圣莫尼卡】「在原址上重建的新版」

屋顶

蓝天组建筑事务所(COOP HIMMELB(L)AU),这个于1968年诞生于世的事务所在过去显得神秘而年轻前卫。因其激进、实验性、探索性的设计手法被看作是解构主义建筑的先锋。事务所多年来一直在艺术、建筑、城市规划以及设计等领域非常活跃。因其巧妙运用技术、塑造大型雕塑般的公共建筑作品闻名,目前蓝天组的团队正在欧洲、亚洲及中东展开众多项目。前文引用了一张〔深圳当代艺术与城市规划馆〕的图片,那个也是其设计的场所。

而说到他们的成名作,就不得不提1983-1988年完成的法兰克大街的联排别墅的屋顶改造项目。“屋顶改造”是第一个为“蓝天组”带来声誉的作品,也是解构主义的开山之作。项目非常小,但并不妨碍它的影响力。

从外观上去看封闭的屋顶被撕裂,分裂代替了完整,没有壁龛、没有塔楼,也没有颜色与形状的规则。构图的破碎代替了紧密,自由代替了严谨,建筑设计、空间和视觉感受在这里被重新定义。它被“蓝天组”认为是未来建筑的一个方向,它们认为,以这样激进的设计理念可以颠覆传统建筑的思维。

从这里我们可以看出蓝天组和解构主义的理念上的交融——即对于建筑形体设计富有想象力的设计控制,穿插、搭接、错位、叠合等手法去创造一个动感和势能极大的抽象形态。这处屋顶也被认为是全世界第一处落地建成的解构主义建筑。

〔法兰克大街屋顶加建〕(Rooftop Remodeling Falkestrasse)【奥地利/维也纳】

公园

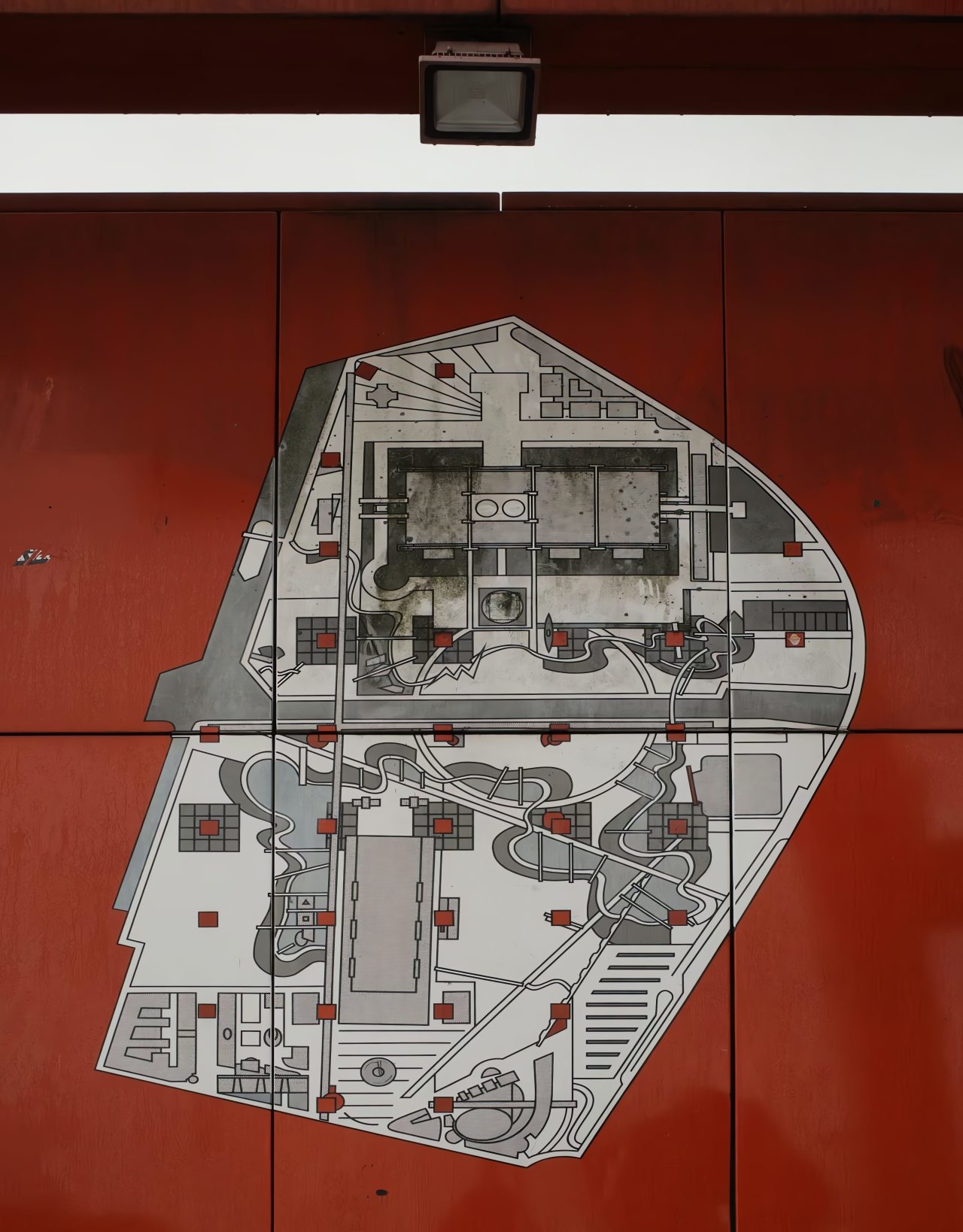

拉维莱特公园是当时解构主义建筑的最出名的代表作,也是西方最具典范的后现代园林之一。建筑师伯纳德·屈米称这个公园为“史上最大的建筑之一”,模糊的界限使它成为一个颇具哲学意味的作品,屈米自称,过去在项目的设计阶段甚至真的咨询了德里达(就是前面说的公然carry其他哲学家的人)。

“叠置”成为了屈米设计的重要主题:点、线、面的叠置(这一基本形式构成深受康定斯基的影响),城市与公园的叠置、过去与未来的叠置、人工与自然的叠置等等。屈米努力让巴黎拉维莱特公园成为“21世纪城市公园的原型”。

传统法国古典主义园林中的强烈的轴线、对称、等级、秩序与和谐统一等,在这里多多少少都被刻意回避乃至颠覆了,古典园林的轴线、对称、等级、秩序统统被请去喝了杯咖啡,回来发现工位已经被匀质格网、自由曲线和一群“疯狂小红点”鸠占鹊巢。匀质的格网、前卫的红色标志小品、不对称的轴线、自由曲线的道路、随意布置的绿化组成了拉维莱特公园的核心。

〔拉维莱特公园〕(Parc de la Villette)【法国/巴黎】上面的小红点是公园的各个建筑

公园中最引人注目的无疑是呈方格网排布、控制了整个公园的35个“红点”(也被戏称为“疯狂小红点”),它们互相之间间隔120米,每个“红点”占用边长20米的立方体模块,但又能够缩小、扩大、封闭或者开敞,形成各色形状。

这些“红点”可以看作景观雕塑,也可以是两三层高的建筑。这些被漆成红色的钢铁构筑物点缀在公园中开阔的草坪上,形态复杂各异。看起来它的作用纯粹就是装饰,但很多都可以让游人爬上去,或是和道路、桥梁整合在一起,增加了公园的趣味性。

同时,它还为开阔的公园提供了定位坐标,与公园中的活动发生着密切的关系。它们和线状的道路、面状的草坪形成了公园中的“点-线-面”系统,构建了一套完全被解构和重构的建筑体系。如今有些建筑性较强的“红点”被赋予了更为实际的用途,例如问讯处、小餐厅等。

当然,运河和长廊构成的轴线依旧让我们看到法国古典园林的影子,而各色造型疯狂的“小红点”依旧可以看作古典雕塑的前卫艺术翻版——所以最终公园所呈现的整体印象还是颇为温和、整一的,并不像前面两位(组)建筑师或者哲学家所标榜的解构主义那么的前卫和颠覆。

因此,用建筑直接表现或者隐喻深奥的哲学思想其实还是十分困难的,即便屈米进行了很大的努力,但观众未必能从建筑体验中直接感受到。倒是后来一些建筑以夸张的造型、歪斜倾覆的结构进行形式表现时,反而还有些解构主义哲学的意味,因而被理论家一概贯以解构主义建筑之名,如盖里的建筑,然而屈米本人却不予承认。

〔拉维莱特公园〕(Parc de la Villette)【法国/巴黎】

〔拉维莱特公园〕(Parc de la Villette)【法国/巴黎】

〔拉维莱特公园〕(Parc de la Villette)【法国/巴黎】

大楼

讲完了几个起点,那接下来讲讲我们中国人最熟悉的一栋解构主义建筑——中国中央电视台总部(CCTV总部)。

中国中央电视台总部(CCTV总部)【中国/北京】

这座出自荷兰建筑师雷姆·库哈斯的备受争议的作品是无数向我一样的前信息化时代的童年回忆。我是03年生人,从小学到初中,其实我是没有独立手机可用的,而且当时的手机也没有多么新奇的游戏或者娱乐产品。我记忆里拿着手机的时候都是用美图秀秀给我姐姐P丑照。

在手机无法满足我过剩的精力时,我就会跟着爷爷奶奶看电视,天气预报、新闻联播,看完一场接着一场,那时的新闻联播背景板有好多次都会出现CCTV总部大楼的身影,而这也成为了我对北京的一个最深刻的记忆点。

我小时候经常听别人叫这玩意儿是大裤衩,而如今建筑审美的包容度也比当年有了巨大的提升,大家对这个项目的接受度也变得更高了。

在当年,大楼的设计方案被公布时,因为建筑技术难度太大,人们都不敢相信这个设计居然是真实的。两座竖立的塔楼是倾斜的,之间有一个横向结构相连接,形成一个闭合的环,就像一个被扭曲的正方形。高层建筑在设计方面,最难处理的就是倾斜、悬挑和扭转,央视大楼就占据了其中的两项,这种悬挑结构、倾斜塔楼与环形连接体,彻底摒弃了方正、对称的常规高层建筑形态。其扭曲的莫比乌斯环造型(两栋塔楼顶部相连形成闭环)挑战了重力与稳定性的物理直觉,呈现动态的不稳定感。

而且,大楼的两座塔楼倾角很大,中间悬挑的方向和倾斜的方向也是一致的,整座大楼看起来摇摇欲坠。再加上北京位于地震带上,大楼在设计时还要考虑防震,因此央视大楼的建造难度是十分巨大的。无论人们觉得有多么不可思议,不敢相信这么奇特的设计,最后大楼还是成功建成了。

但建成后遇到的批判就更多了,因为中央电视台总部大楼为了造型需要,挑战了力学原理和消防安全底线,为结构的安全性、消防疏散的安全性带来了严重隐患,同时带来了超高的工程造价,由原定造价的50亿元到竣工后100亿元人民币。央视总部(主楼)在某种程度上可以说,已经被异化为一个满足广告需要的超尺度装置艺术。但是很多人也认为,其作为建筑可以达到的边界,它诞生的含义非同小可。上次去北京亲眼见证它的时候,哪怕它周围满是高楼,但它也还是其中最扎眼的文明巨兽。

中国中央电视台总部(CCTV总部)【中国/北京】

呼唤

20世纪90年代后,由于解构主义建筑带来的新奇感,也由于普利兹克奖的推波助澜,还有建筑师明星化的商业运作,再加上一些希望借助于标志性建筑提升影响力的发展中国家或城市的青睐,解构主义建筑风光无限。解构主义建筑师如盖里、扎哈、库哈斯、里布斯金等炙手可热。给人的感觉是解构主义建筑已形成潮流。实际上,解构主义建筑风格作品很少,普遍叫好的作品更少,失败的作品很多。

解构主义风格建筑很多时候都处在褒贬不一的尴尬处境。仅就建筑美学而言,许多人感到奇怪和疑惑。其实说了这么多,解构主义作为一种充满反叛色彩的现代设计探索,在形式上虽然迎合了一些反对现代主义理性的人的偏好,但在文化与生态危机的大背景下,它并没有解决设计的本质问题,甚至很少涉及设计与社会、文化以及生态之间关系的问题。其与早期的“反设计”和后现代主义(古典为肤,现代为骨)一样,解构主义也被很多人认为只是在做表面文章。由于它过于注重个人的主观表现,最终成为一种带有严重“表现主义”味道的形式主义设计。

不过,在现代主义风格包围的环境中,偶有几个这样的“反设计”存在也确实会激发城市的活力,用屈米杜撰的词就叫作“城市发生器”(Urban Generator),这或许正是解构主义最大的价值和存在的意义。

接下来是一些解构主义建筑图片

〔跳舞的房子〕(Dancing House)【捷克/布拉格】

〔毕尔巴鄂古根海姆美术馆〕( Guggenheim Museum Bilbao)【西班牙/毕尔巴鄂】

〔大连国际会议中心〕( Dalian International Conference Center)【中国/大连】

〔迪士尼音乐厅〕( Walt Disney Concert Hall)【美国/洛杉矶】

〔路易威登基金会艺术中心〕( Fondation Louis Vuitton)【法国/巴黎】

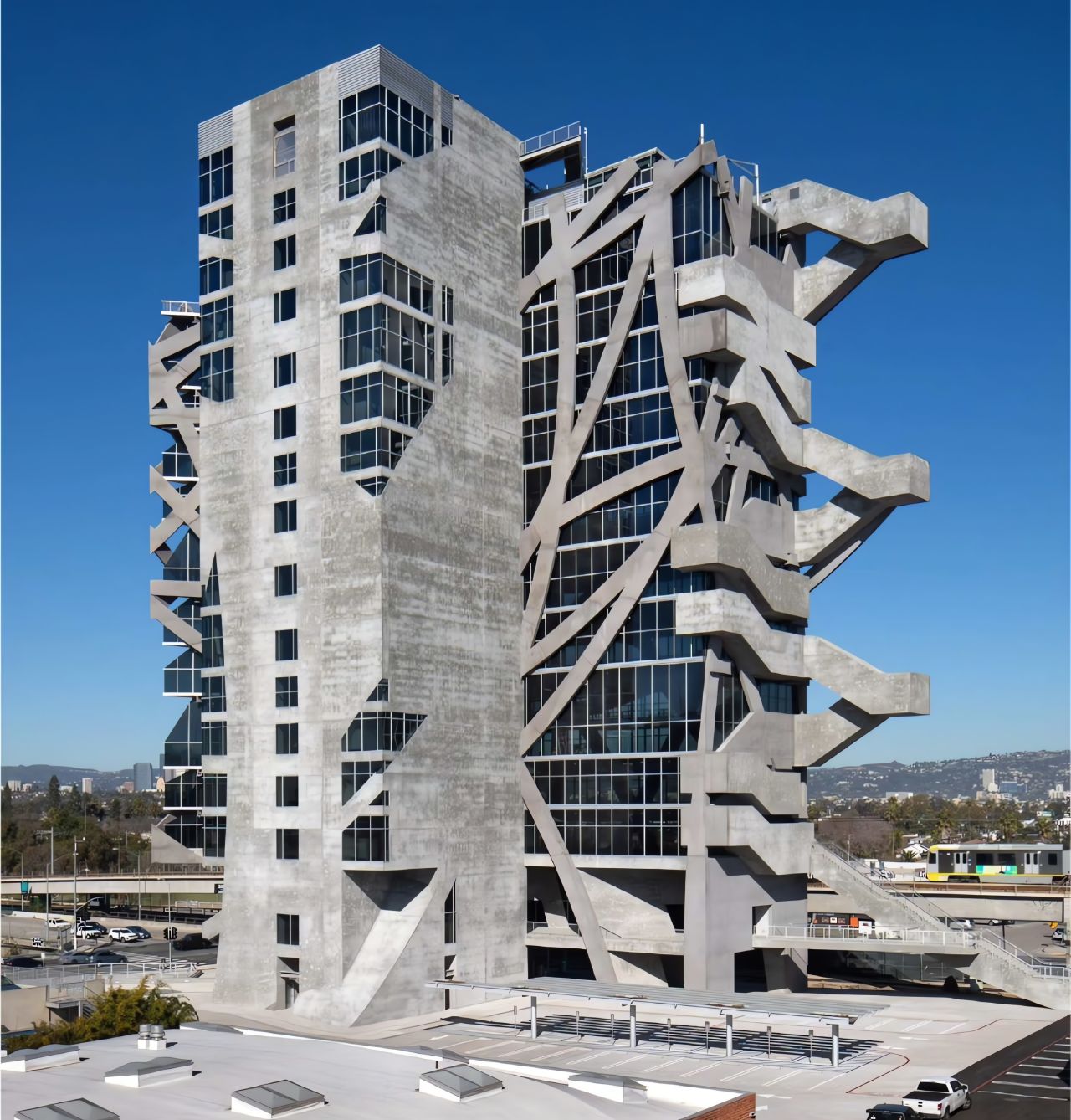

〔拉珀大厦〕((W)rapper Tower)【美国/洛杉矶】

〔丽泽 SOHO〕( Leeza SOHO )【中国/北京】

〔阿利耶夫文化中心〕(Heydar Aliyev Center)【阿塞拜疆/巴库】

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com