發售第一天,《明末:淵虛之羽》就身處冰火兩重天。

好的一面是,宣發起到了效果,有數量相當龐大的玩家羣體第一時間衝進了遊戲。即便是工作日上班時間,在線人數很快超過10萬。

上午Gamespot也發佈了自己的評測結果:8分。

加上之前IGN的8分,這個結果俗稱爲“GS/IGN雙8”。一般來說,一個遊戲拿到這樣的評分,基本可以認爲遊戲質量已無大礙。

只不過,今天起着決定性因素的,已和遊戲質量已經關係不大。像是重新回到了4年前首曝那天,《明末》在Steam上遭到了今年最激烈的差評轟炸,

差評的原因很集中,除了性能優化外,其餘大部分是場外因素,大致有兩種:其一是運營事故,部分豪華版和標準版被錯配。這個沒什麼好說的,事故就是事故,希望官方妥善處理。

目前官方已經發布了致歉公告

另一個差評點,則是上圖的價格錯誤問題,導致了今天一個流傳很廣的說法,即“環國區降價”。

由於本文原本只是一篇通關評測,聚焦於遊戲本身,場外因素的討論不在計劃中。但也必須得說,此時外界流傳的大部分關於“國外降價”的節奏,與實際情況有着很大的偏差。因此關於這一點,這裏補充一些我們的觀察與說明:

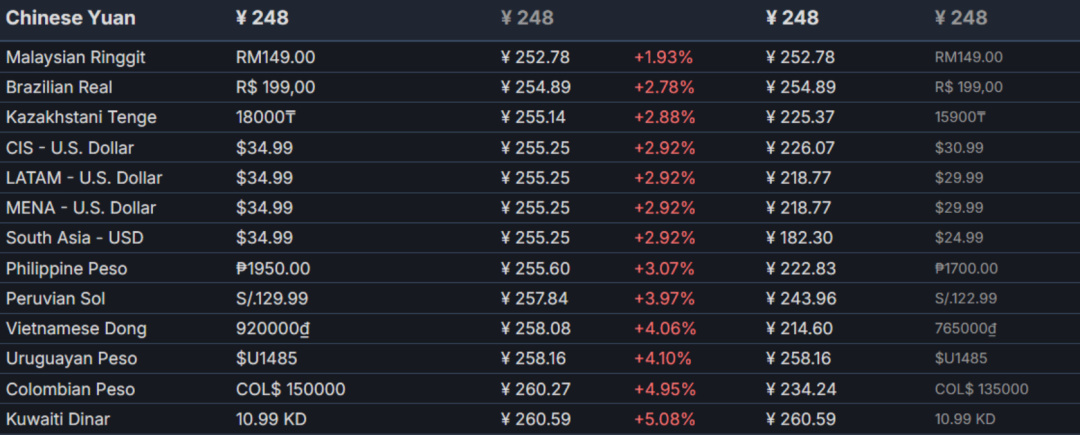

簡單來說,不存在所謂“專門給洋人降價”的事實。《明末》是在4月29日開啓預購是,當時國區價格爲248元。需要說明的是,國區現在屬於“半低價區”,定價本就不是全球最便宜,因此當時如南亞區、烏克蘭區等部分更名副其實的低價區,他們的定價是低於國區的。

緊接着,可能是爲了對國內玩家示好,預購剛開始沒幾天,《明末》就調高了此前所有低於國區價格的低價區定價。於是在遊戲發售前的預購中,國區始終是最低價的。

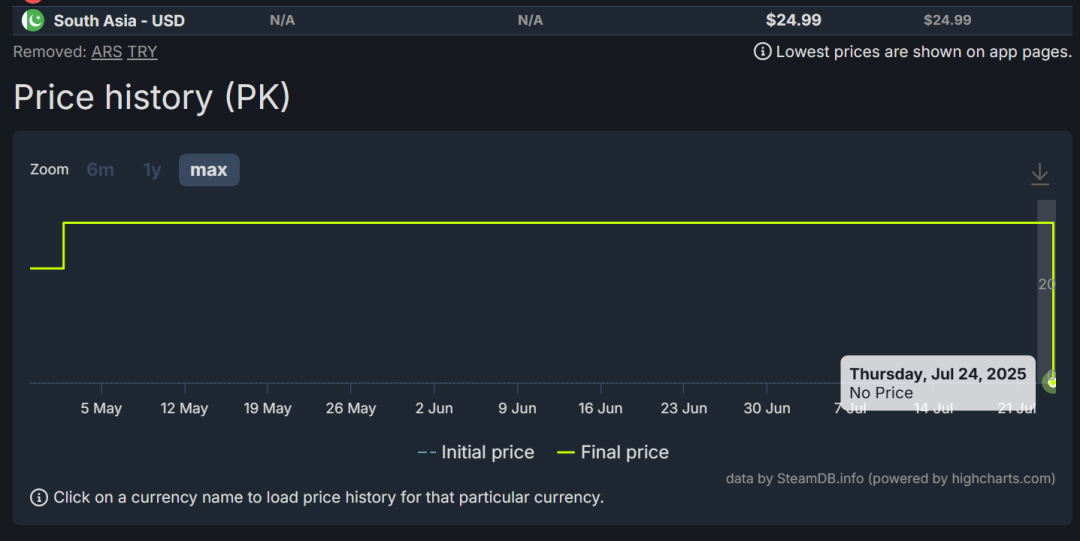

圖爲南亞區定價,預購開啓後迅速上調價格,以此保證國區爲最低價

5月調價後的全球各區售價,此時國區爲全球最低價區域

不料在遊戲發售後,上文提到的那些此前漲價過的些低價區,即南亞、烏克蘭這些,價格回落到了漲價前。因此引發了所謂的“環國區降價”節奏。

在發佈道歉公告之後,《明末》的各區域價格也已經迅速回調正常。目前能推測到的合理解釋,至少發行商方面不是刻意進行價格歧視——因爲這些低價區其實本身就不會有多少銷量,真要討好,也該先降歐美日韓這些主力地區,而這些地區的價格紋絲未動。

事實上,我們通過查看Steamdb後臺信息,可以看到,《明末》發售的時候,是把預購遊戲包下架,然後用新遊戲包上架。這本來是一個正常操作,大概率是全球發行商在上架新包體的時候草臺了,忘了有些地區漲價過的前情,採用了未上漲的原定價。

這個局部問題被擴大,扭曲後,遂釀成今日的巨大節奏。

圖爲南亞區預購sub,發售前下架

但場外的討論到此爲止,如前面所說,本文原本只想聊聊遊戲本身,下面是一些關於玩法內容的體驗和感想。

1

作爲一款玩法核心確實仍是“類魂”的遊戲,《明末》的動作系統明顯比我們在demo試玩時期的想象來得更有深度。

如果只看之前的視頻,《明末》的戰鬥依然是類魂以“精力和距離把控”爲核心的邏輯:玩家和小怪都擁有一套殺死對方的能力,也都有削韌和霸體等反制對手招式的方式,根據精力、攻擊距離這兩項數值和敵人進行斡旋,是最安全和有效的戰鬥方式——也是最“魂”的方式。

在發售前的幾次試玩裏,由於時間緊張,大部分媒體、UP主都和我一樣,本能地調用類魂遊戲的經驗,一把長刀或是重斧砍到底,由此也讓很多玩家間接建立了最刻板的初見印象。

而正式版中,隨着玩家渡過技能點和法術匱乏的前期,便會迎來完全不同的戰鬥體驗。

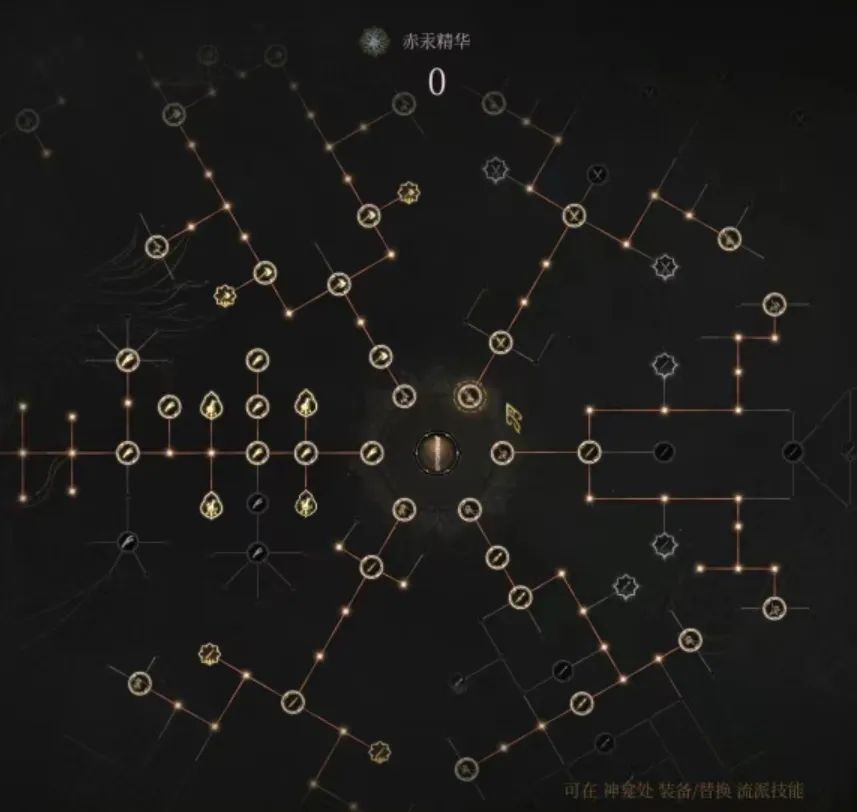

《明末》和大部分類魂遊戲有個很大的不同,那就是它把血瓶升級、屬性點升級、武器強化和技能學習等養成系統,全部放在了一個技能樹裏。

看似“怪異”的設計,卻實現了一個類魂遊戲中少見的做法:玩家可以按照任何你覺得合理的資源分配方式進行遊戲。比如,當你覺得血瓶數量或是血量不重要時,你完全可以把技能點全都加到武器和技能上。

特別是到了遊戲中後期,高等級帶來的大量技能點對兩把武器來說都完全足夠,配合上《明末》無任何消耗的洗點系統,能看出製作組是在鼓勵玩家多嘗試不同流派和進攻體系。

遊戲中的大部分敵人都和傳統類魂一樣,人人都是劍聖,一套就能送走主角。但與此同時,每一類敵人也都有着非常明顯的弱點(就像“體大弱門、毛多弱火”這樣的順口溜一樣)。

在《明末》裏,這些弱點機制的權重變得更大。因此面對不同類型的敵人時,比起拿着一把武器背板硬磕外,主動嘗試另一種流派和打法往往是更簡單的選擇。

這時候就不得不再介紹一下《明末》戰鬥系統的另一個核心機制“須羽”,它也大幅提升了遊戲中流派的玩法。

簡單來說,須羽是一種特殊的法術耗材。玩家通過完美閃避獲得須羽,再通過須羽釋放強化攻擊或使用技能。比如讓蓄力重擊變成瞬發,或者釋放一次三連火球。使用須羽的技能和動作強化,大大提高了遊戲的戰鬥上限。大量無敵閃避、高傷害和霸體招式,都能通過須羽進行釋放。

同時隨着等級提高,須羽的獲取難度大幅降低,不會完美閃避完全沒關係,可以點出普攻獲取須羽、單手劍甚至還有隨時間自動獲取的天賦。如果搭配得當,須羽就是戰鬥中一項可以予取予求的資源。在洞察BOSS弱點的基礎上,用性能更強的攻擊方式痛打落水狗。

這段戰鬥就是同時使用了雙刀和長槍兩把武器的壓制效果

換句話說,《明末》裏可能沒什麼能從頭用到尾的“輪椅”,但每種武器和每個招式,都有可能變成某場BOSS戰的輪椅。

這樣的玩法,讓《明末》的動作體驗非常獨特:玩家有過硬的動作遊戲基礎固然很好,但即便是第一次接觸這類遊戲的玩家,也能通過學習和試錯找到適合自己的打法。

通過相互嵌套的資源循環與武器流派,玩家可以讓同樣的“躲閃+輸出”有着完全不同的高速正反饋。在這個過程中尋找“一把新輪椅”的體驗,也是《明末》不同於其他類魂遊戲的獨特趣味所在。

2

在類魂遊戲的另一個標籤——箱庭設計上,《明末》也比較紮實地完成了“有魂味”這一任務。

比如“迴環”是類魂遊戲箱庭感的一個經典設計手法。在一張地圖裏,圍繞着一個核心篝火,能讓在玩家看似一張圖一張圖不斷向前探索的同時,通過近道一次次地回到篝火處,把一整張地圖拆分成更小的部分。

在《黑暗之魂》《血源詛咒》這些經典裏,它們的地圖設計之所以被津津樂道,就是因爲它們在一張張地圖的小回環之上,還把整個遊戲連通成了一個大回環。

而《明末》確實成功地設計了一個所有地圖都無縫連接的世界。玩家在探索到後期的一些地圖後,不經意地推開一扇門,會發現自己又會到了第一章的地圖裏,這樣貫穿了整局遊戲驚喜感,也是“小回環”比不了的——儘管只設計“小回環”相對來說更簡單,還會同樣被盛讚“有魂味”。

有了高火抗裝備後,前期一觸即死的火焰也能成爲捷徑

類似的設計並不是沒有弊端,對地圖連通的過分追求,有時候會出現很多“無效近道”,還會導致兩次補給之間的間隔過長。但《明末》通過在每張地圖間的近道路程中加入更多小近道解決了問題。

不過也有伴隨而來的問題:在我的體驗中,製作組似乎對地圖連通的追求有些過分“原教旨”,以致於部分地圖幾乎只有一個篝火,反而增加了重複挑戰BOSS的跑路成本——可能“365里路”也算另一種“魂味”吧。

在地圖設計基礎上,《明末》也沒忘了自己“古蜀文明”的劇情主題。爲了讓玩家更好地理解劇情、也是爲了更好地代入遊戲,遊戲中大量的元素都來自於他們在四川本地採風的結果。

“羅家大院”就取材自四川崇州市的同名清代建築羣

不同於先造景再安置玩法的常規思路,《明末》在安排這些“古蜀風味”的同時,依舊把關卡設計放在首位:這些實景建模往往只是 BOSS 戰前的一道門樓,或隱藏岔路盡頭的一隅庭院,並非耀眼的視覺中心,卻與地圖動線融合在了在一起。

如此處理,讓真實古建既承擔了敘事功能,又自然服務於遊戲節奏,避免淪爲單純的引擎技術展示素材。

不扎眼,卻很成熟。這也成了我對《明末》關卡設計最鮮明的印象。

3

講完了戰鬥和關卡,我們再來聊聊一款類魂遊戲不得不聊的重中之重:怎麼平衡“惡意”與玩家的舒適體驗。

“惡意”是類魂遊戲的一個重要標籤,對“惡意”的過分使用,也是一些類魂遊戲被不少玩家詬病的主要原因。

《明末》在遊戲中對經典類魂“惡意”的復現不算少,拐角處突然鑽出的小怪、打破牆壁把你推下懸崖的山賊,又或者是“活死人向前衝”的機關陷阱,都是對這個元素的運用。

只不過在《明末》裏,這些惡意又或多或少帶着些“仁慈”。拐角處的小怪能提前聽到它的嚎叫,隔着牆壁的山賊總漏出了他的槍尖,機關陷阱也都有着明顯的特徵讓你發現。只要足夠仔細,這些惡意都是可以避免的,這其實也是這種設計的初衷——看破惡意的成就感纔是玩家應得的。

舉個我意外發現的例子,遊戲的雪地關卡“雲頂城”中,存在着大量埋在雪地裏的地雷。一個不小心就會在推圖的過程中被炸個人仰馬翻。

但是這個地雷的觸發機制並不是踩上去會被炸,而是和現實中的地雷一樣,你的腳離開地雷時纔會爆炸。發現這樣的設計後,我之後都會主動走到地雷上,然後利用閃避離開觸發完美閃避。

如此一來,地雷就不再是陷阱,而是一個能隨時補充須羽的資源。

如果一路莽着往前闖的話,《明末》的確是個難度不低的遊戲。但同時它也很明顯地在獎勵着那些願意細心研究的玩家,讓所有人都能找到最舒適的方式通關遊戲。

如果你穿着最抗揍的衣服闖進了能造成“失心”(積累滿後即死)怪物的老巢,那麼你很可能會被兩刀秒掉,還一臉懵地問着“我怎麼死的啊?”。但如果你穿上對應抗性的套裝,這片地圖砍瓜切菜就能通過。

遊戲中類似的設計很多,當然前面介紹過的戰鬥系統,也是一套極度鼓勵玩家用大腦取勝、而非用肌肉硬剛的玩法。

同時作爲一次次試玩過來的玩家,我也能感受在《明末》在開發過程中,爲了更多玩家能玩得舒服,做出了無數的體驗迭代。

比如原本站在岔路角落很難發現的NPC,會加上說話的聲音;還有其他遊戲中很常見的奔跑消耗體力,也在玩家提過修改意見後,改成了脫戰後奔跑無消耗;當收集的魂滿足升級條件後,也會在UI上高亮顯示……

結語

這種對於“產品體驗”的重視,成功打消了《明末》上市前我最在意的問題:它是否會因爲“雙重門檻”而自我侷限。

一邊是硬核的類魂玩法,一邊是相對小衆的古蜀文明題材,聽上去都不像能輕易圈住大衆。但是通關後我發現,製作組在玩法引導、難度曲線與信息呈現上做了大量減負,產品層面的交互和上手成本很低;對資深魂系玩家來說,深挖空間依舊充足。

單純就遊戲質量而言,只要把“玩法”“關卡”“美術”的動作遊戲三件套做到位,它就是一款放到全球市場也能站得住的作品。

自去年以來,國產單主機的啓蒙期已經逐漸過去,動作遊戲產品線也從“很多能看的PV”逐漸變成了“很多能玩的遊戲”。

而這也意味着,相比開發期拋出的噱頭和概念,整個單主機行業會逐漸進入真正比拼產品完成度和內容體量的時代。真正健康的生態,是我們不再念叨“這是國產遊戲”,也能見證到一款遊戲的平穩落地。

當然,對《明末》而言,眼下雖然質量算是平穩落地了,但顯然輿論很不平穩。這裏也希望《明末》能早日從目前這場風波里緩過來,及時進入正軌。畢竟,對於還想好好體驗這款遊戲的玩家來說,穩定的優化和更新,纔是他們最看重的。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com