《死亡擱淺2》,已於6月26日正式發售。

而出生於1963年的小島秀夫,也即將在8月份迎來他的62歲生日。

這位最像大衆概念中“明星”的遊戲人,這些年推出作品的頻率雖不高,但存在感卻着實不低。

他總是積極地發佈自己對於各類電影、動漫、書籍的感受,並時常分享自己的“追星動態”。在《死亡擱淺2》上市前的預熱期,他也衝在營銷一線,什麼每天上傳一張測試照片,親自在地鐵站派發宣傳紙巾等等,給人一種精力格外充沛的感覺。

最近這兩天島哥哥更是來到上海,在Bilibili World 2025積極營業,引發了不少中國玩家的驚呼——真來啦!

我想60多歲的朋友,應該很難保持像小島先生這樣蓬勃的活力和“文化接受度”。

他愛經典老電影,也熱衷於看新番,他有一種永遠衝在最新文化現象中的先鋒氣質。甚至於在《死亡擱淺2》裏,我們還能看到YouTuber兔田佩克拉的聯動植入,即便小島本人否認自己是個“管人癡”。

這種充沛的文化吸納能力,不斷孕育着創作激情,讓他在離開KONAMI、在《合金裝備5》發售了十年之後,反而到達了某種更爲“隨心所欲”的境界。也正因如此,玩家對於這位花甲老人的要求和預期一點沒降低——他仍是那個最應該去開拓遊戲載體表達上限的先驅者。

不過這些年裏,也總有人詬病酷愛露臉的小島“不務正業”。比如今年5月這傢伙還跑到戛納電影節當評委,就引得玩家直呼難繃:怎麼自家遊戲都快發售了還跑出去玩啊?

但在《死亡擱淺2》上市前的一次深度採訪中,小島秀夫提到過自己的初衷:“有些人可能覺得我是那種‘只想出名的人’吧?但其實不是。我真正想做的,是提升遊戲這種媒介的地位,以及遊戲創作者的社會認同。”

在到達創作生涯的頂峯後,或許小島秀夫的追求已不止於借遊戲去探討某些社會、哲學議題,而希望有生之年能讓遊戲這個媒介的影響力再有突破,爲其下一個十年、二十年的發展鋪平道路。

那在《死亡擱淺2》的盡情一舞后,下一個創作階段的小島秀夫,會是什麼模樣呢?

又“爽”又“癲”的《死亡擱淺2》

給《死亡擱淺》這類遊戲寫評價很困難,因爲你很難找到通用的標準和共識去評判它。

甚至相當一部分玩家都覺得《死亡擱淺》累計玩家數能突破 2000 萬,都是因爲遊戲“重新連接人類”的主題喫到了疫情三年孤獨居家的紅利,並不代表遊戲本身有多少值得討論的地方。

但《死亡擱淺2》確實在“非主流”的走路模擬器玩法上,幾乎做到了“通俗意義上的好玩”。

從偏序幕性質的開頭3個章節裏,你就能明顯感覺到,雖然大體還是那些食材,但製作組明顯更知道怎麼把控整個送快遞的節奏,進而將味道調得適配大衆口味。平原、陡坡、河流等地貌配合強風、地震、時間雨的有機變化,加上適時響起的音樂,即便是單純的走路也儘量充滿了跌宕感。

放心,送貨路上肯定不無聊

來到澳大利亞後,你更能感受到送貨的爽感——或者說挫敗感的顯著降低。

小摩托、懸浮機、外骨骼都解鎖得較快,後邊還有軌道列車、“棺材板”等各色載具提升你的效率、豐富你的路途。對於沿途丟失或磨損貨物,也不必太過擔心,拿繩子把貨物緊緊綁好即可,偶爾摔一摔問題不大(別硬撞就行)。

與此同時,遊戲大幅強化了到達終點的正向反饋。

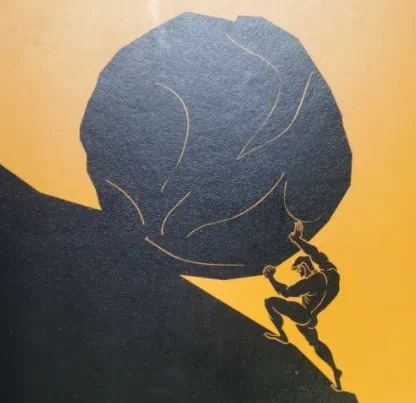

除了提升裝備、基建水平,《死亡擱淺2》還開始強調成長要素。每次完成送貨都會根據玩家的表現提升相應屬性,並提供技能點解鎖APAS強化功能。別小看這一點數值成長,那感覺就像:雖然西西弗斯每天推石頭上山毫無意義,但推上去能“升一級”的話意義就完全不同了。

送貨就提升你的科技水平和綜合能力,持續提升後你又能送更多的貨到更遠的地方,越送越爽、越爽越送的循環是徹底跑起來了。

成長反饋強化了整個循環

總之我的體感是,《死亡擱淺2》通過更爲老練的設計和框架迭代,極大提升了玩家對送快遞這件事的“專注度”,只要你別過於質疑“爲什麼要這麼做”,那很快就會被巨大的目標感所包裹,陷入無窮盡的送貨循環。

另外本作出衆的視聽表現,也爲遊戲構建了可觀的競爭力。筆者用老款PS5遊玩本作,居然能體驗到近些年裏都算出色的畫面解析度和質感,外加島哥哥的高級審美,堪稱全程絕景、值回票價。

尤其值得一提的是,喜好《合金裝備》那套戰術動作系統的玩家,或許對《死亡擱淺2》也會更滿意——因爲小島秀夫順應呼聲極大豐富了折磨敵人的花樣。

如果說上一部的對敵環節,算是一種路途上的障礙,或者是產出資源的站點。那麼《死亡擱淺2》裏的敵人聚集點,就是一個讓人興奮的“遊樂場”。你完全可以把身上的貨物放下,然後轉身鑽入敵營,盡情正面戰鬥或潛行背刺,直至拿下整個地盤。

涵蓋各式槍械、手雷、火箭筒、電棍共61種武器,確保了玩家的硬闖自由。想要玩出《MGS5》味道的高質量潛入,也可以在瞭望塔處觀察敵人動向後安排路線,讓捉迷藏成爲體驗主體。

甚至於遊戲還花了不少精力充實近戰動作,什麼格擋、反擊、跳躍攻擊、衝刺飛踢全都給山姆安排上了。類似“徒手打贏10個敵人”這種挑戰關卡,一定程度也彰顯了本作戰鬥層面的上升空間。

這是從《街霸》春麗那學的招吧?

當然,《死亡擱淺2》雖有了一定程度的爽遊傾向,但本質仍是一款“作者性”濃郁的遊戲。你硬要以射擊、格鬥爲體驗主軸,終究是差那麼一點意思。比如像巨大BT戰這種環節,個人覺得仍是樂趣有限。還是得從整體的故事氛圍着手去投入遊玩,才能體會到醍醐味。

此外別看本作似乎要走羣衆路線,但其敘事和設定上的“癲狂和肆意”,尤其在表現力上,幾乎已到了不在乎觀衆死活的程度。在主線流程中,你時常會被一些突兀但又格外魔性的演出給整不會了——比起玩法,這或許纔是本作容易引發兩極分化評價的關鍵。

本人不好對劇情做具體論述,但大家可能已在網上看了不少奇怪的切片。

查理的魔性舞蹈、宛如機戰大片的麥哲倫合體、逆天的電吉他大戰以及和日本知名導演押井守的功夫對決......小島依然在探討些嚴肅的東西,但表達上也確實有些放飛自我了。各種看似整活但又能被島學家深度解析的段落,多少還是有點考驗普通玩家的耐受度。

《死亡擱淺2》證明了小島仍然懂得怎麼讓遊戲變得好玩,但其“逆玩家”的思維也依舊是表達主體。只能說在遊戲越發偏向於“服務行業”的當下,小島秀夫是想用自己常年積攢下來的聲望與資源,徹底“癲上一波”,由此去刷新一下大衆對遊戲這個載體的觀感吧。

小島系作品,到底價值何在?

說實話,我不確定小島秀夫在當下玩家尤其是年輕用戶心裏能有多高的地位。

由於每個人入坑時機不同,對小島設計理念的理解肯定存在差異。有人覺得他只是一個走火入魔的遊戲影視化主義者;有人覺得他是一個滿嘴“連接世界”、“天下無核”的文青;有人覺得他是優秀的文化洞察者,在《MGS2》裏就能提出AI議題;有人覺得他並不愛遊戲,是拍不了電影才退而求其次。

我不知道你會怎麼下定義,只能說在2025年的節點再看小島秀夫:他依然是廣大玩家、業內人士的偶像,但或許在不少人心中,Kojima已更像一個圖騰而非“可供參考”的製作人了——無論是商業上抑或創作上,他都走得太遠、走得太“偏”。

真是這樣嗎?

也許小島確實有些任性吧。比如爲《死亡擱淺2》創作配樂的法國藝術家Woodkid在接受滾石雜誌採訪時,提到在遊戲製作過半時小島秀夫曾表示目前收到的玩家測試反饋都太過正面,這恰恰意味着某些地方出現了問題,所以後續重寫了遊戲中部分情節。

“如果每個人都喜歡它,那就意味着它成了主流,意味着它很傳統,意味着它已經被預先消化,我不希望這樣。我希望人們最終喜歡上他們最初接觸時並不喜歡的東西,因爲只有這樣你纔會真正愛上它。”

不夠兩極分化,就無法引發足夠的情感波動,我們做事不是爲了取悅別人,而是爲了讓他們有所改變,有所感動——這樣的境界,我想根本就不是當下一般創作者能承受、踐行的思路。

採訪原文

但我想這種特立獨行的創作意圖,並不是文青病犯了,或者年紀大了徹底沉浸在自我審美中,而是開頭提到的那種理念:要提升遊戲的媒介地位,以及遊戲創作者的社會認同。這是他貫穿始終的思考,只不過現在有了更自由的發揮空間,可以往更“玄”的維度推進罷了。

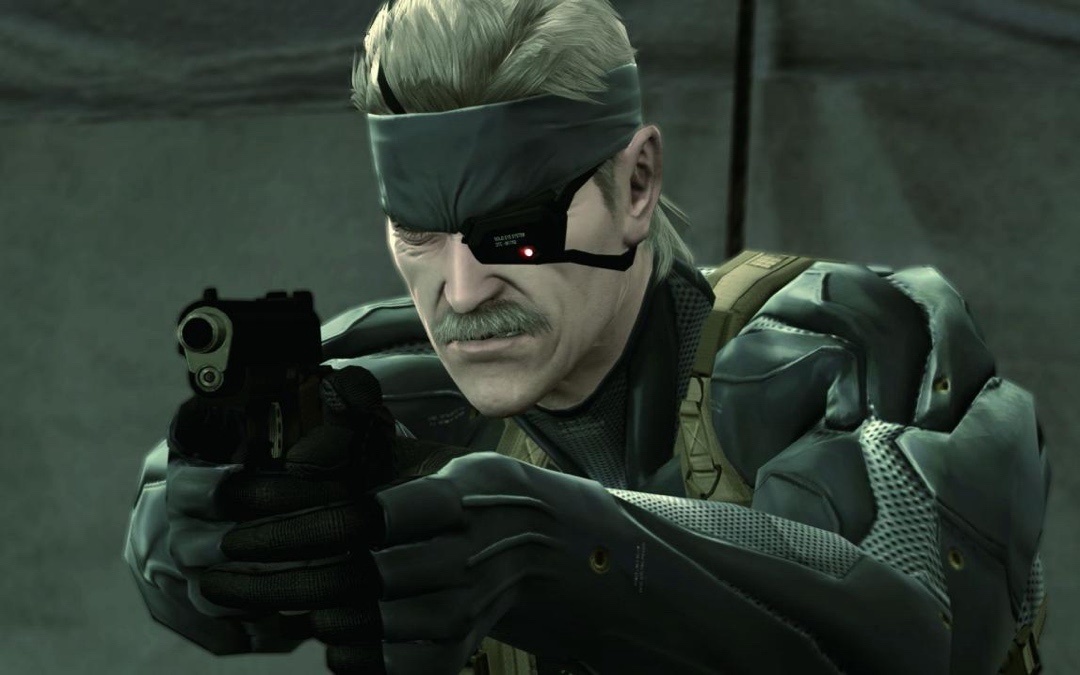

比如從1998年到2008年的四部《Metal Gear Solid》,作爲遊戲電影化的先鋒和代表。當下看來可能玩家覺得囉嗦,覺得大段的過場動畫很打斷節奏。

但在那個遊戲載體敘事容量的摸索期,《MGS》系列對於情感傳達、對於複雜故事的鋪陳,其實有着很大的意義。《MGS3》中讓人落淚的花海決戰,對於愛國者這個理念的闡述,都是小島秀夫努力提升遊戲敘事上限的可貴成果。

我想他並非拍不了電影才做遊戲,而是爭取將遊戲的敘事潛力挖掘出來,構建比電影還要沉浸的情感連接。他從《死亡擱淺》開始大規模選用全球的知名演員,也是爲了將演員表演、電影表達技巧與遊戲研發體系徹底溶冶一爐,以全球受衆都看得懂的皮相,以更有深層審美意蘊的表達,拓寬遊戲表達的空間——讓更多主流人羣“看得起”遊戲。

另外他也總願意將遊戲和現實世界做連接。

在他的職業生涯裏,有時候喜歡在遊戲主題上強調與現實的連接。比如《MGS2》對AI的展望,《MGS4》對代理戰爭的暢想,《MGS5》裏對核威懾的反思。他肯定有些人文情懷,希望玩家在娛樂的同時,能體會到一些關於反戰、關於未來趨勢的思考。

另外有些時候......他就是“硬要連接”。比如《MGS1》某個橋段需要玩家輸入一串編碼來繼續劇情,結果那個編碼寫在遊戲包裝上。

或者像《我們的太陽》中,特意在卡帶上加入紫外線傳感器,做出了“用遊戲機接收太陽光從而討伐遊戲中吸血鬼”的奇葩玩法,同時也鼓勵玩家拿着GBA到戶外去曬太陽、交朋友——看,他早就在呼籲大家走出家門了。

小島近期提到《我們的太陽》其實是爲了清理KONAMI的傳感器庫存

這種打破第四面牆的“惡趣味”,正是他在向社會展示遊戲所能構建的價值可能:遊戲不是完全超脫於生活的虛擬世界,遊戲也可以是生活的重要部分和影響因素。

我想小島秀夫終究保持了一種可貴品質:他相信遊戲創作是誕生於人類本質,並將引導人類走向下一個階段的重要途徑。他相信遊戲關乎世界,甚至於能“改變世界”,而不僅是一門賺錢的生意。

雖然他也肩負着讓員工養家餬口的使命,但創作就是創作,到了某種程度後就該想辦法構思真正的迭代。因此在遊戲高速發展數十年後,即便很多先行者都開始丟棄創新包袱,專心考慮經營問題,小島秀夫依然屹立在拓荒一線,讓後來者不必肩負太多壓力。

貫穿始終的寄語

一路走來,我們對小島秀夫不可避免地形成了一些認知標籤。但諸如戰術諜報品類宗師這樣的定位,早已不能形容當下的他。因爲當我們還因《死亡擱淺》在爭論小島秀夫真實水平究竟如何時,他早已來到了下一個階段:我還能爲遊戲做些什麼?

下一個十年的小島秀夫

讓人傷感的是,走在創作一線的小島秀夫,終究開始意識到“時間”纔是其最大的敵人。

此前在接受《Edge》採訪時,小島表示在疫情期間生了一場重病後,他開始重新評估了自己的人生:“我把一個U盤交給了我的私人助理,裏面裝着我所有的創意,就像立了遺囑一樣。或許在我離開小島工作室後,他們還能繼續創作……這讓我感到擔憂。我離開後,小島工作室會怎麼樣?我不希望他們只管理我們現有的IP。”

病治好後,小島又開始受到眼部疼痛的困擾,連電影都沒法看了——他之前可是每天至少要看一部電影的。汲取信息和創作靈感的途徑受阻,《死亡擱淺2》的開發工作也一度受影響,即便接受手術走在了恢復的路上,但心境早已發生了轉變。小島秀夫正迎來創作生涯最關鍵的考驗,一如《MGS4》中再上戰場的蛇叔。

值得慶幸的是,小島手上還有不少大項目。

一個是與微軟合作開發的恐怖遊戲《OD》,據說還會和導演過《逃出絕命鎮》的喬丹·皮爾聯手,值得期待。要知道小島早就想做恐怖遊戲了,當年PS4上夭折的《P.T.》,至今還被不少玩家唸叨。

另一個是與索尼合作的諜報動作新作《Physint》。遊戲定位爲“次世代戰術諜報動作遊戲”,開發團隊將包含影視工業領域的專業人員,旨在通過尖端技術實現電影化敘事與互動體驗的融合。這無疑是全球玩家最希望小島秀夫會做的事情:做一個更好的“合金裝備精神續作”。

而在完成這兩部作品後,小島秀夫很可能會回到他最初的夢想,真真正正地當一次導演,拍一部電影。我們仍有很多機會去見證他的創作光芒,希望小島監督身體健康吧。

至於傳承的問題,他認爲“小島秀夫”這塊金字招牌並非一定要傳給誰。即使交出了接力棒,公司員工也很難和他以同樣的方式去創作。他更傾向於讓自己變成一團“小火苗”,僅僅去啓發大家的創作慾望而非固化某些流程——一如過往所有的創作者那般,以意傳意,薪火相傳。

感謝閱讀、點贊和充電

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com