臨近暑假,想必很多盒友有着“入門攝影”的念頭。爲了幫助大家少走彎路,我打算寫一個系列文章,從最基礎的攝影知識開始,一步步帶你掌握攝影

如果你對器材感興趣或者還沒有相機,可以參考我之前寫的《掏心掏肺》系列文章https://api.xiaoheihe.cn/v3/bbs/app/api/web/share?link_id=6379706d1b13

別光收藏,給我點個贊吧,球球了QAQ

相機是如何工作的?

很多人都知道,相機通過鏡頭把光線引導到傳感器上,從而生成圖像。

但今天,我們換個角度——從曝光出發,重新理解相機是如何工作的:

沒什麼意思,只是炫耀一下 :>

什麼是曝光?爲什麼有檔位?

在攝影中,曝光(Exposure)指的是相機感光元件接收到光線的總量,它直接決定了照片的明暗程度。而對於曝光,不知道你是否經常聽到一個詞,叫‘檔位’(stop),它就是我們形容曝光強弱的單位。

曝光一檔的通俗解釋:

加一檔曝光 = 讓照片變亮一倍

減一檔曝光 = 讓照片變暗一半

所以當你聽到某某相機有14檔動態範圍的時候,“14檔”中的“檔”就是我們前面說的檔位

所以:14 檔 = 相機傳感器從最亮的可記錄信號到最暗的可記錄信號(不被噪聲淹沒),能分辨 2的14次方=16,384 個亮度級別

順帶一提,人眼有大約20檔動態範圍

圖文無關 怕你看的無聊

相機是如何自動曝光的——18度灰

50度灰還有哪些老登知道咳咳……今天不聊這個

18度灰是什麼?你有沒有想過,相機是怎麼知道照片到底有沒有過曝或者欠曝

過曝就是照片太亮了,亮部細節被“亮炸”了,變成一片死白。

欠曝就是照片太暗了,暗部細節被“黑吞”了,變成一片死黑。

在自動化如此發達的今天,這個問題似乎有點蠢,但實際上相機比你想得要蠢得多。它根本不知道你拍的是白雪還是黑貓,也不知道你想讓照片明亮還是昏暗。相機只是機械地把你眼前的畫面當作一塊“18%反光率的灰卡”來處理。

這就是所謂的“18度灰曝光”原理:

無論畫面中是什麼內容,相機默認你要拍的是一塊中等灰的物體,大約能反射 18% 的光線。因此它通過測光,把整張照片的平均亮度壓到這個水平。

這在很多時候是合理的,比如一個光線均勻的街景或者正常光照下的人像。但問題來了:

你拍一隻全黑的狗,相機會覺得“哎呀太暗了”,於是自動加曝光,拍出來一隻灰狗。

你拍一片白雪,相機會覺得“哎呀太亮了”,於是自動減曝光,結果拍出來灰雪。

這就是爲什麼我們經常需要手動調整曝光補償,以及曝光補償這個按鍵在相機上優先級很高

箭頭指的就是曝光補償的按鍵(轉盤)

光圈與光圈優先——A檔

光圈的值通常被記爲F,值越小代表着光圈越大(是不是有點繞)

我們現在拿一顆鏡頭舉例,50mmF2,那麼這顆鏡頭的有效孔徑直徑就是50/2=25mm

那麼光圈F4呢?很簡單50/4=12.5mm。

所以很明顯,光圈的值越小,鏡頭的有效孔徑直徑就越大,那麼進光量就越多,同時帶來了更淺的景深(也就是更強的虛化)。

強勁虛化口牙——紅翅黑鸝 爲了這張照片快被野蚊子咬死了QAQ

提問:35mmF2的有效孔徑直徑是多少?200mmF4的呢?誰的有效孔徑比較大?

答:35/2=17.5mm 200/4=50mm 雖然35mm的光圈更大但200mm的有效孔徑更大

那麼相機的A檔也就很簡單了,它會允許你自己選擇光圈大小,然後自動調整快門速度與iso配合你達到正常的曝光

快門速度與快門優先——S檔

快門速度不僅僅控制着進光量,它也決定着物體的動態模糊。

你是想讓世界定格在某一瞬間,還是讓它在鏡頭中緩緩流動?

答案,就藏在快門速度的選擇上。當我們說快門是“1/1000 秒”時,意味着快門簾只打開千分之一秒,傳感器只接收了極其短暫的光。這樣的設定適合凝固快速移動的物體,比如飛鳥、水花四濺的瞬間。

前幾天拍的築巢中的雙色樹燕

如果你把快門速度放慢到 1 秒、2 秒甚至 30 秒,傳感器就會像睜着眼睛盯着世界,任何移動中的物體都會在畫面上留下軌跡。

我們計算快門速度也很有意思,想讓畫面亮一檔或者暗一檔,只需要快門速度乘2或者除2即可。比如1/500秒的快門速度,想要曝光+1,那就1/500×2=1/250秒

那我問你那我問你:已知光圈F2到F2.8是一檔。F2.8到F4是一檔

問:現在快門速度1/500,光圈從F2.8到F4,爲了保持曝光不變,快門速度應該是多少?那F2.8到F2呢?

答:F2.8到F4.曝光少了一檔,爲了增加一檔曝光那麼快門速度應該×2,所以1/500×2=1/250

F2.8到F2多了一檔,快門速度應該÷2,所以1/500÷2=1/1000

你算對了嗎?

愛因斯坦與ISO

提到愛因斯坦你的第一反應是什麼?相對論?

但實際上因爲受時代限制,那個年代的科學家沒法證明相對論,所以愛因斯坦獲得的諾貝爾獎並不是因爲相對論,而是他發現的光電效應,也就是我們現在所使用的相機cmos的理論基礎。

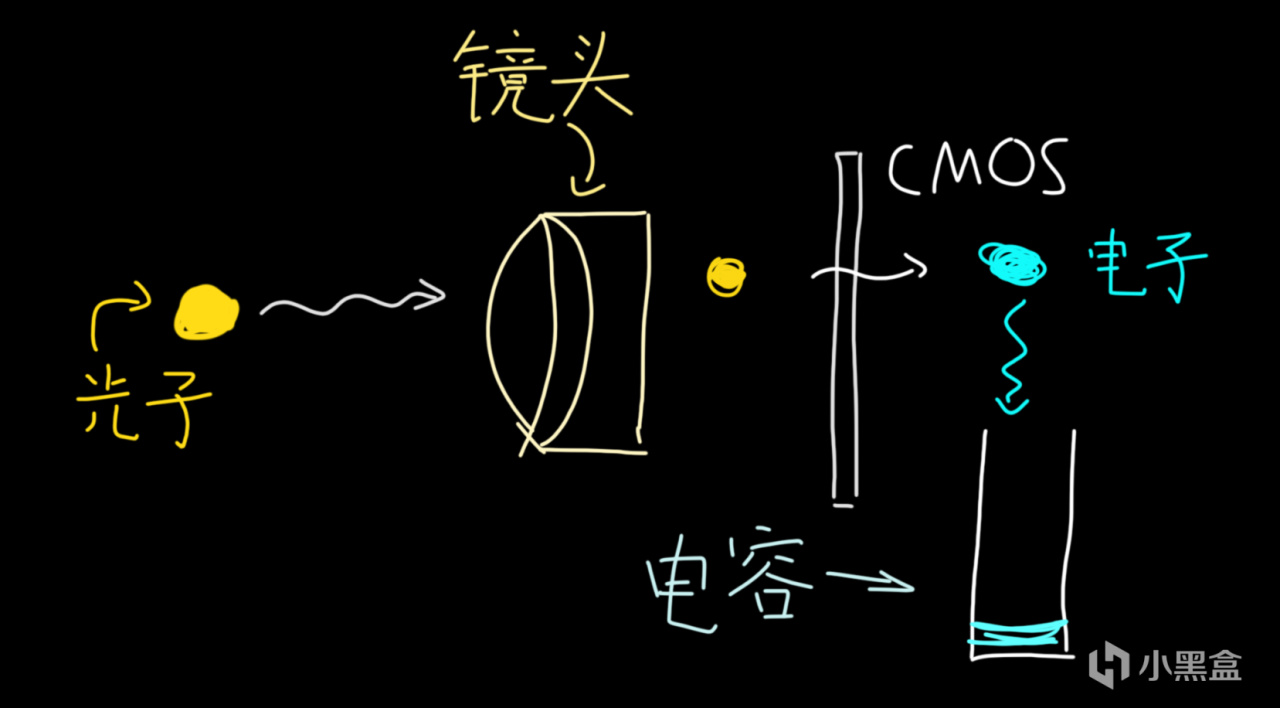

在理想條件下

字醜,別介意

一顆光子進入cmos,被光電效應轉化爲一個電子,被關在一個有容量上限的池子中(電容中),這時候我們測量電容的電壓就可以知道光的強弱了。假設我的池子上限爲100,那當有1個電子在池子裏,池子的讀數爲1%,對應的照片的亮度也爲1%

那我問你:一個光子能轉化成一個電子,現在來了20個光子,池子的讀數爲多少?99個呢?120個呢?

答:20%。99%。100%

我們發現了什麼?120個光子理論上讀數應該是120%,爲什麼會是100%?因爲池子的上限就是100%,多餘的溢出去了!這就是我們說的像素的滿阱容。也是爲什麼過曝的畫面信息就沒了,因爲無論是 200 個光子還是 2000 個光子,最終讀出的都是 100%,畫面就是一樣的白啦。

那ISO呢?

有趣的小知識 ISO 並不是某個技術術語的簡寫,而是源自國際標準化組織的名稱:

ISO = International Organization for Standardization

ISO實際上是個放大器,我們假設ISO100時,一個光子變一個電子。那ISO200時,一個光子就會變成兩個電子,ISO400對應4個,800對應8個。

古爾丹,代價是什麼呢?

在現實環境中我們需要考慮cmos的底噪,當你放大信號的時候,底噪也相對應的放大了,屏幕上就會出現很多噪點。

以防你沒見過噪點,我把機身降噪關了

不僅如此,ISO的提高還會損失動態範圍,其實也很好理解,因爲提高 ISO 實質上是通過增益放大,從而抬高圖像亮度。然而,由於池子存在上限,所以一張圖片中(不再是一個像素了哦)高光部分更容易飽和丟失;同時讀出噪聲也被一同放大,造成低信噪比區域的陰影細節損失,因此導致動態範圍下降。

這也是爲什麼需要雙原生ISO

似乎你應該完全瞭解曝光了

來點難題吧

快門速度1/500 光圈F2.8 ISO 400,現在光圈變成了F2,快門速度是1/2000,那麼ISO應該是多少?

圖文無關,我覺得好看就拍下來了

答:光圈大一檔,快門小了兩檔,所以綜合是小了一檔,ISO應該大一檔來抵消,ISO400 × 2=800,所以ISO應該變爲800

你做對了嗎?

寫在最後

光電轉化那部分的數據都是爲了好計算湊的,要是光子電子能一轉一,全人類都感謝你。

下期打算講講色溫與曝光模式和包圍曝光之類的吧,沒想好,看看大家更想看哪方面內容

最初我是想寫點關於攝影審美以及如何提升,還有各位攝影大師是怎麼拍照創作的,擔心曲高和寡,也就提不起勁。

而入門的文章寫的人也不少了。我就想了想要麼不做要麼做絕,所以這個系列不僅僅會講偏硬核的基礎原理,還會講講各種以實戰爲主的東西

如果你都看到這裏了,不關注投資我一波嗎?

最後的思考題,相同光圈的鏡頭在相同ISO的全畫幅和半畫幅相機上,快門速度是一樣的嗎?

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com