先秦時期是中國盔甲的初創與發展階段,包括夏、商、西周以及春秋戰國時期。在這一漫長的歷史時期,盔甲的形式、材料和功能隨着社會組織、軍事形態以及冶金技術的發展逐步演化。從最初的簡單防護性皮甲到青銅甲的廣泛使用,再到戰國時期金屬甲冑的精細化加工,先秦時期奠定了中國盔甲發展歷程的基礎。

一、盔甲的起源

早期防護裝備的雛形

在原始社會晚期和夏代初期,人類通過狩獵和小規模部落衝突積累了防護裝備的經驗。考古發掘表明,這一時期的防護主要是依靠天然材料,如獸皮、木材等,通過簡易加工製成皮製護甲或木製盾牌。這些裝備雖然簡單,但爲後來盔甲的演化奠定了基礎。

材料選擇

早期盔甲以皮革爲主,輔以少量的骨片或木片作爲加固。這些材料來源廣泛且加工相對容易,能夠滿足當時低強度戰鬥的需求。

二、商代盔甲:皮革與青銅並存

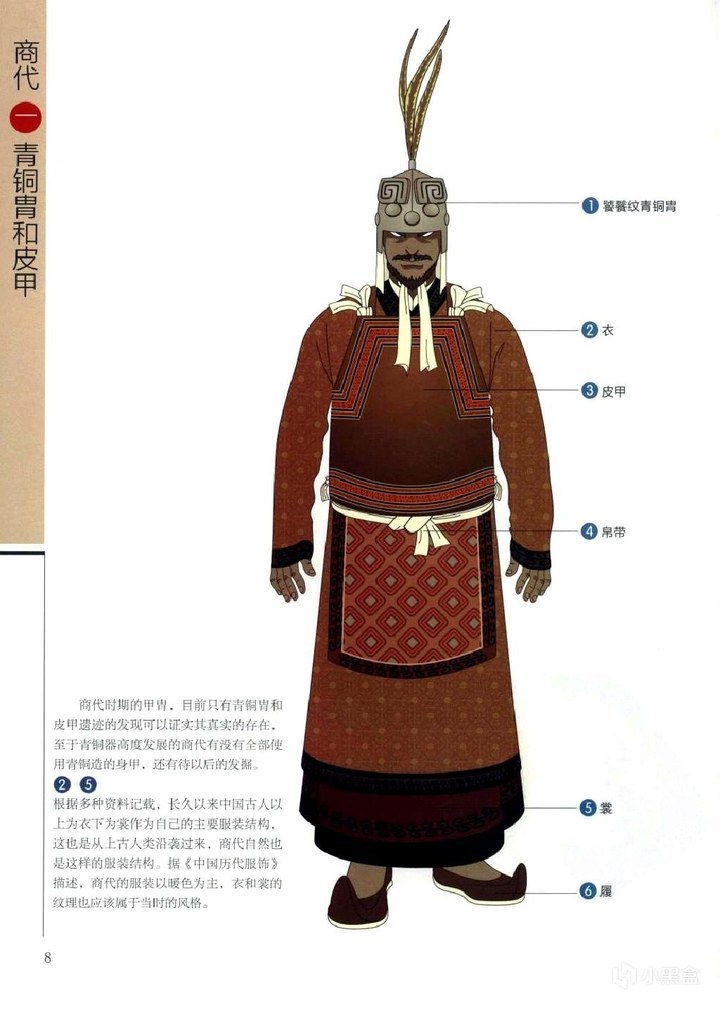

皮甲的普及

商代是青銅器時代的重要階段,但皮甲仍然是士兵的主要防護裝備。皮革經過特殊處理後(如鞣製工藝),既具備一定的柔韌性,又能提供基礎的防護能力。商代甲冑通常覆蓋胸部和背部,能夠保護士兵在近戰中的核心部位。

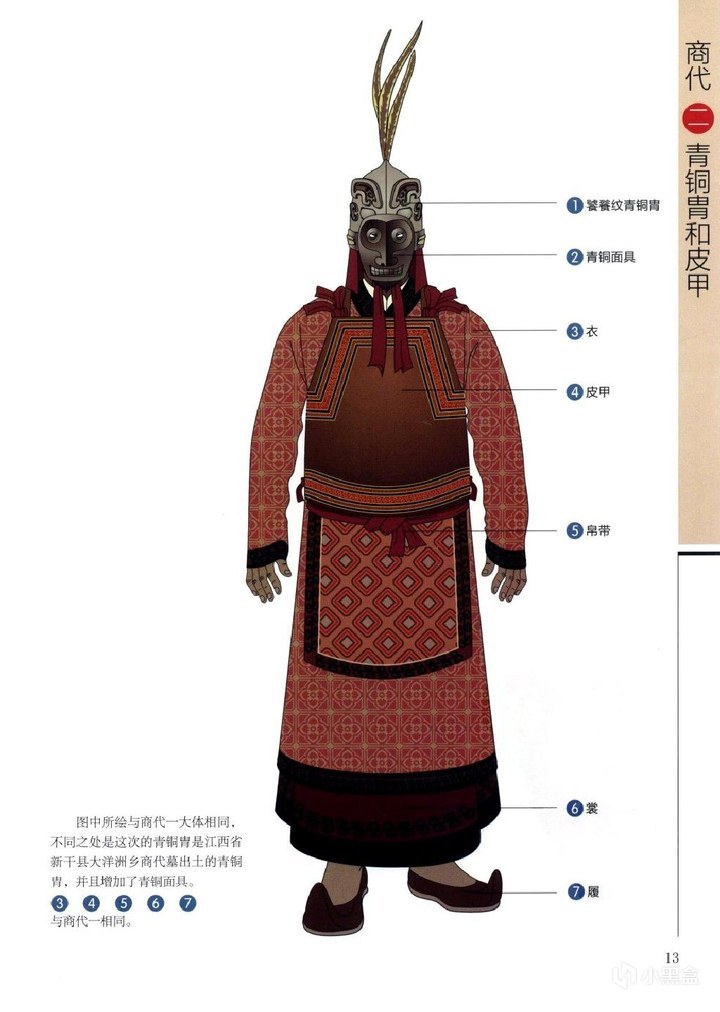

青銅盔甲的出現

隨着青銅冶煉技術的發展,青銅盔甲開始出現,主要用於貴族戰士和重要將領。青銅盔甲以片狀甲爲主,將小塊青銅甲片通過皮革或麻繩聯結在一起,兼顧防護性與靈活性。例如,殷墟遺址出土了一些青銅甲片,顯示出當時青銅甲冑的製造水平較高。

頭盔的發展

商代青銅頭盔已初具規模,形制多爲圓頂或半球形,能夠有效抵禦敵方武器的衝擊。這類頭盔往往只爲貴族或高級軍官配備,用於彰顯其地位。

商朝獸面紋青銅胄

商代青銅胄和皮甲

商代青銅胄和皮甲

三、西周盔甲:禮制與軍事的結合

盔甲禮制化

西周時期,盔甲不僅是一種軍事裝備,還成爲禮制的一部分。青銅甲冑通常與青銅兵器一同出現在貴族墓葬中,象徵着權力與地位。部分盔甲甚至被製作成裝飾性更強的儀仗盔甲,顯示出強烈的政治功能。

材料與工藝

西周的盔甲延續了商代的風格,但青銅甲冑的製作更爲精細,甲片排列更密集,防護面積進一步擴大。同時,出現了對盔甲的裝飾加工,如刻紋和鑲嵌工藝,用以彰顯貴族階層的審美與地位。

防護結構改進

西周盔甲在設計上更加註重士兵的靈活性,出現了分段式甲冑結構。通過將胸甲、背甲和肩甲分開製作,士兵能夠更方便地活動,適應複雜的戰鬥場景。

昌平白浮西周胄

西周青銅胄和青銅甲

西周貴族青銅胄和青銅甲

四、春秋戰國時期:技術革新與盔甲多樣化

鐵製盔甲的初步嘗試

春秋戰國時期是中國冶鐵技術起步的階段,雖然鐵器尚未完全普及,但部分地區已開始嘗試鐵質盔甲。鐵材的硬度和韌性較青銅有顯著優勢,因此具備更強的防護能力。

札甲的廣泛使用

戰國時期出現了由小型金屬片(青銅或鐵片)製成的札甲,這種甲冑通過將金屬片排列成魚鱗狀,既能提供較高的防護能力,又具有良好的靈活性,適合激烈的戰鬥場景。

盔甲的層級化

戰國時期軍事組織日益完善,盔甲也隨之出現層級化分配。高級軍官和貴族使用精美的青銅或鐵甲,而普通士兵則穿戴較爲簡單的皮甲或布甲。這種分化反映了社會等級和資源分配的特點。

頭盔與面甲的改進

春秋戰國時期的頭盔設計更加註重全方位保護,部分頭盔增設了護頰板或面甲,以防禦面部和頸部的攻擊。這種頭盔不僅實用,還成爲軍隊威懾力的重要體現。

戰國時期青銅胄

春秋戰國髹漆皮甲和皮胄

春秋戰國髹漆合甲和青銅胄

春秋戰國鐵甲和鐵胄

五、先秦盔甲的侷限性與影響

侷限性

材料侷限

皮革和青銅的防護性能有限,難以應對長兵器和弓箭的衝擊。

製作複雜

青銅甲冑的生產工藝複雜且成本高昂,僅限於少數精英部隊裝備。

重量問題

早期盔甲較爲笨重,在長時間戰鬥和行軍中對士兵體力消耗較大。

歷史影響

先秦時期盔甲的設計和技術爲後世提供了重要的借鑑。尤其是青銅甲冑的片狀設計和札甲的排列工藝,成爲後世鐵甲、鋼甲的設計藍本。同時,盔甲的禮制功能爲中國傳統軍事文化奠定了重要基礎。

參考文獻

朱彥民,《古代兵器發展史》,上海古籍出版社,2004年

王震中,《先秦時期的戰爭與軍事》,中國人民大學出版社,2010年

中國社會科學院考古研究所,《中國青銅器全集》,文物出版社,2006年

李學勤,《殷墟與商代文明》,中華書局,1996年

羅福惠,《春秋戰國的盔甲與兵器》,文物出版社,2008年

陳大威,《畫說中國曆代甲冑》,上海書店出版社,2009年

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com