本文較長,請耐心閱讀

微處理器的誕生與個人電腦革命

在當時,計算機行業面臨着諸多挑戰和機遇。不同計算機廠商的產品之間兼容性差,軟件需要針對每種主機量身定做,這導致用戶的使用成本高昂,且難以進行系統升級和擴展。IBM 意識到需要推出一種全新的、具有通用性和兼容性的計算機系統,以滿足市場的需求並引領行業的發展。

IBM 豪擲 50 億美金,全力投入一款大型機系統的研發 。最終,成功研發出 ibm system360。

1964 年 4 月 7 日,IBM 正式將 system360 推向市場。它開創了兼容性的嶄新時代,從此計算機不再僅僅被看作單個組件的組合,而是一個平臺。

system360 的應用範圍極爲廣泛,涵蓋大型機、小型機、商業領域、科學研究等多個方面,並且能夠根據不同客戶的需求,在機器上進行有針對性的功能擴展 。

1969 年,日本計算器公司 Busicom 委託英特爾爲其設計一款高性能的計算器芯片,最初計劃使用 12 塊不同的芯片來實現計算器的功能,但英特爾公司的工程師泰德・霍夫(Ted Hoff)認爲該方案成本過高,於是提出用一塊通用的微處理器芯片來代替多塊專用芯片的想法,通過改變程序的方式實現不同功能。

該方案雖遭到日本人拒絕,但得到英特爾公司諾伊斯的支持,最終巴士康管理層同意了該方案。

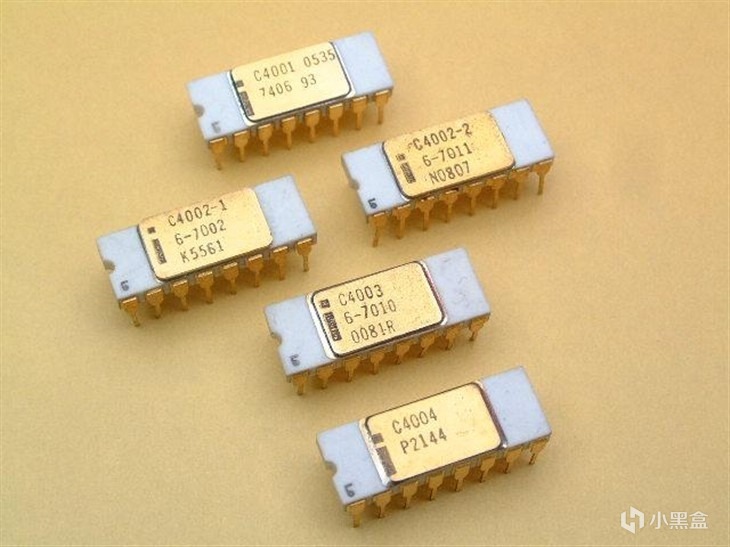

隨後,由法金主導設計開發了四種芯片,分別是 4001 ROM 存儲芯片、4002 RAM 存儲芯片、4003 移位寄存器組成的輸入輸出擴展芯片和 4004 四位邏輯運算芯片,它們被稱爲 MCS - 4 系列。這一系列芯片由中央處理器、程序存儲器、數據存儲器的結構構思而來,英特爾爲顯示其小巧,將其命名爲微處理器。

世界上第一款商用四位微處理器英特爾 4004 就此誕生,它由 2250 只晶體管組成。

英特爾 4004 的誕生標誌着計算機歷史上一個重要的里程碑,微處理器時代正式開啓。在此之前,負責執行指令和控制計算機操作的核心部分有多種命名方式,如控制單元、算術邏輯單元、主處理器、處理單元等,直到英特爾 4004 微處理器出現,這些功能才被集成到一個單一的芯片上,從而正式確立了中央處理單元(CPU)這一名稱。

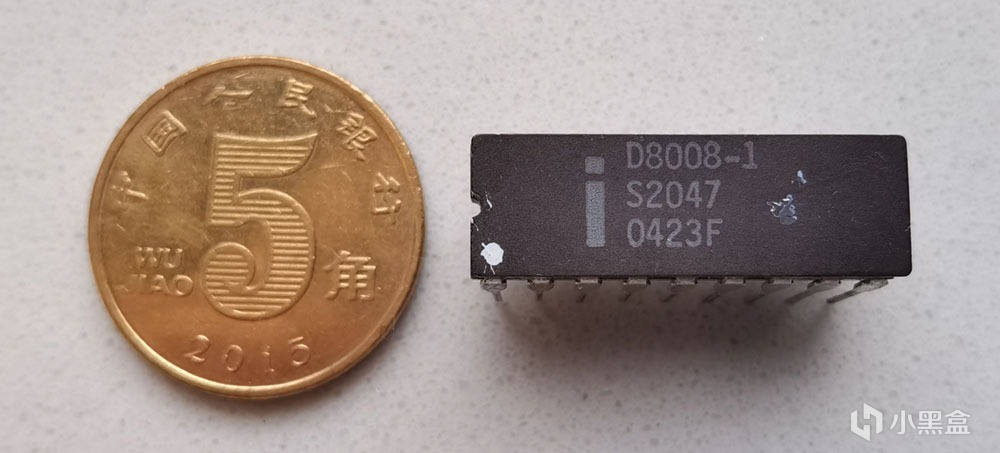

1972年,英特爾趁熱打鐵推出了八位處理器8008

它實現了CCC公司維克多普爾和哈里派爾

爲可編程計算機設計的通用指令集架構( x86 指令集的祖先)

Intel 8008 原本是英特爾爲 Computer Terminal Corporation(CTC)的 Datapoint 2200 所製造的微處理器(原本叫 Intel 1201),不過因爲交貨延遲而效能又比原本宣稱的差,所以慘遭退貨,不過 CTC 允許 Intel 將 8008 出售給其他客戶。

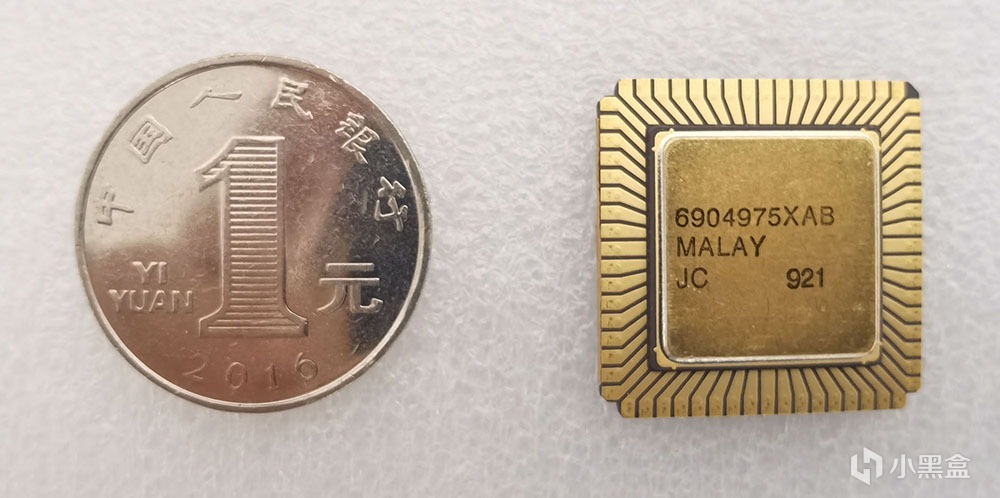

Intel C8008 是比較珍貴的紫色陶瓷鍍金接角版本(C8008-1 爲0.8MHz版),D8008 則是後期出的量產版。

關鍵數據:

3,500 個晶體管

10.0 µm PMOS 製造技術

8 位內部數據總線

8 位外部數據總線

14 位地址總線

處理高達 160,000 個命令/秒

1974 年,英特爾推出八位微處理器 8080。在當時冷戰軍備競賽的背景下,8080 一度被重用,並且美國出現了購買散件組裝電腦的熱潮,這款處理器成爲早期個人計算機的核心運算單元,從此奠定了個人計算機的基石。

8080 被用於當時一種品牌爲 Altair (牽牛星,這個名字來源於當時電視劇《星際奇航》的企業號太空船的最終目的地)的電腦上。這也是有史以來第一個知名的個人電腦。當時這種電腦的套件售價是 395 美元,短短數月的時間裏面,銷售業績達到了數萬部,創造了個人電腦銷售歷史的一個里程碑。

比爾‧蓋茲(Bill Gates)當初就是在雜誌上看到使用 Intel 8080 作爲中央處理器芯片的 Altair 8080 電腦才決定來幫這款電腦設計 BASIC 程序語言,當然後來的微軟霸業也就是從這臺電腦開始的。

在這一時期,英特爾面臨着巨大的挑戰,不得不裁掉大量員工。到了 1974 年年末,處於焦慮與不安之中的法金,最終選擇離開英特爾。隨後,他與拉爾夫・昂格曼攜手,共同創立了 dialog 公司。

1975 年,摩托羅拉強勢推出八位微處理器 MCA6800。這款處理器具有顯著優勢,僅需一個五伏電源供電,配備 16 位地址總線,能夠直接訪問高達 64KB 的內存,還擁有八位雙向數據總線。其指令系統也相當豐富,包含 72 條指令、七種尋址模式,操作碼總計達 197 個,時鐘頻率最高可達一兆赫茲 。

1976 年,英特爾推出了最後一款八位微處理器 8085。該處理器採用 n mos 技術,由單個五伏電源供電,時鐘頻率處於 3 至 5 兆赫茲之間。

同年,dialogue 公司推出了凝聚法金大量心血的八位微處理器 dialogue Z80。

這款處理器主要着眼於與競爭對手展開性價比方面的較量。Z80 具備出色的兼容性與可承受性,在 20 世紀 70 年代末和 80 年代初,搭配 CPM 操作系統,成功取代了英特爾的 8080 和 8085,在家用電腦領域得到廣泛應用,有力地推動了個人計算機革命的進程。

你敢信這玩意被用了50年才退休,傳奇選手

1975年,喬布斯和沃茲也敏銳捕捉到了計算機領域潛藏的巨大機遇。他們選用 6502 作爲中央處理器(CPU),精心組裝出一臺電腦。沃茲秉持着開源共享的理念,打算將這一成果免費分享出去。然而,喬布斯卻果斷攔住了他。喬布斯心中有着更爲宏大的抱負,他決心要將這臺電腦推向市場,憑藉它去改變世界。

剛推出的蘋果一號已具備基礎功能,而1977年的蘋果二號更是實現了重大突破,甚至能夠用來運行遊戲。

電腦所展現出的娛樂屬性,極大地推動了家用電腦在大衆市場的普及,引發了家用電腦的流行浪潮。

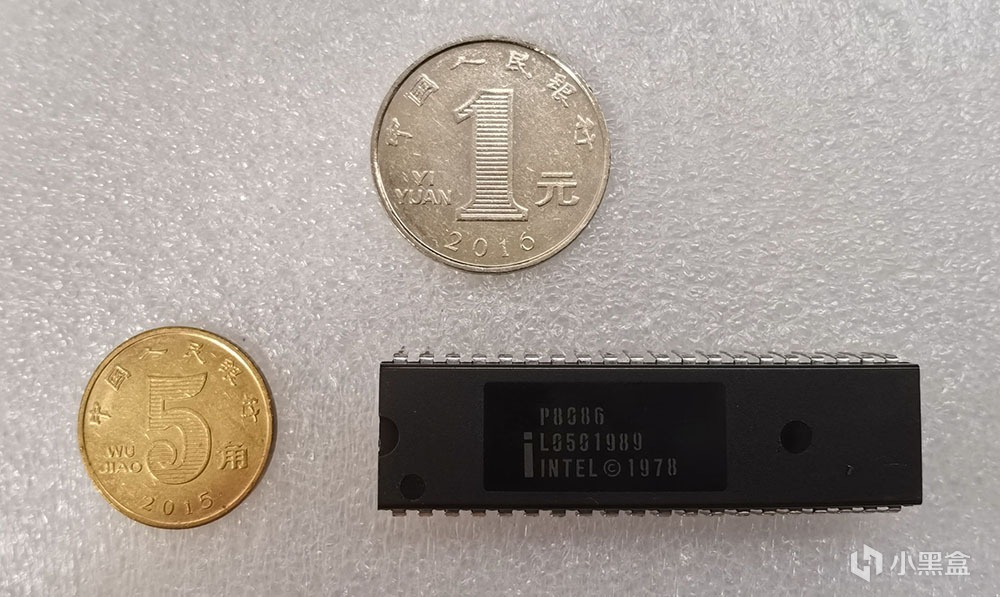

1978 年,英特爾推出一款意義非凡的微處理器。該處理器由曾在貝爾實驗室以及 IBM 沃森研究中心任職的斯蒂芬・摩爾擔任首席架構師進行設計,它便是英特爾首個 16 位微處理器 —— 英特爾 8086。這款處理器的時鐘頻率介於 5 至 10 兆赫茲之間,具備 20 條地址線,從理論層面來講,能夠尋址高達一兆字節的物理內存空間。

英特爾 8086 以複雜指令集、寄存器及內存管理、中斷和異常處理、多模式操作、向後兼容性,以及指令集擴展微架構等方面爲核心展開設計。如此精妙的設計,使得 8086 處理器架構成爲經典範例。

後來,IBM PC 選用了 8086 的兄弟型號 —— 英特爾 8088 作爲核心處理器,由此開創了個人計算機的黃金時代。由於英特爾在後續推出的幾款處理器型號均以 8086 來命名,所以人們將這一系列的處理器設計統稱爲 X86 架構。

隨着各類 IBM PC 兼容機的相繼問世,X86 架構的生態得到了進一步的豐富與拓展。可以毫不誇張地說,IBM 及其兼容機廠商在推動 X86 架構成爲行業標準的進程中,發揮了至關重要的作用,堪稱大功臣。

時至今日,在微機原理的知識體系裏,X86 架構的相關內容依舊佔據着舉足輕重的地位。在當今的市場環境中,X86 架構仍然是主流計算機和服務器的優先選擇方案。

1979 年,摩托羅拉推出了 32 位的 M68K 處理器,其時鐘頻率範圍在四至 16.67 兆赫茲。該處理器採用了微碼設計,其中約三分之一的晶體管用於微碼部分。然而,正如所有代碼一樣,微碼也難以避免出現漏洞(bug)。而且,修復和調試微碼中的漏洞,相較於普通代碼而言要困難得多。

彼時,加州大學伯克利分校的教授大衛・帕特森被賦予改進微碼設計的重任。爲解決這一問題,他專門發表了相關論文,指出微碼設計的複雜性問題極難解決。帕特森認爲,微碼這種設計在精簡與改善操作方面本身就存在諸多難點。他覺得當前的指令集過於複雜,因此主張對指令集進行 “瘦身”,以此讓處理器運行得更爲快速與高效。

1980 年,帕特森與他的學生大衛・迪澤爾完成了一篇具有開創性的論文,題爲《精簡指令集計算機概述》。在這篇論文中,他們提出了精簡指令集(RISC,Reduced Instruction Set Computing)的概念。與之相對,那些未遵循論文中提及的基於精簡指令集半導體原則設計的其他指令集,則被稱作複雜指令集計算機(CISC,Complex Instruction Set Computing )。至此,CISC 和 RISC 的概念在計算機領域正式提出,併成爲兩種重要的指令集架構。

CISC 的核心思想是採用複雜的多時鐘週期指令,而 RISC 架構的核心在於精簡處理器的指令集,力求在一個時鐘週期內運行一個指令,以此加快處理器速度。

隨後,加州伯克利大學依據此理論基礎,設計出了第一顆精簡指令集處理器 ——RISC One。這顆處理器的設計相較於當時已頗爲流行的 CISC 處理器要簡單許多,但在整體功能表現上卻與 CISC 處理器不相上下。從那時起,處理器的設計方向便朝着這兩大方向發展。

同年,IBM 的約翰・柯克團隊推出了基於 RISC 架構的 IBM 801 計算機。該計算機以低成本的方式實現了高性能,爲 RISC 架構的實際應用提供了範例。

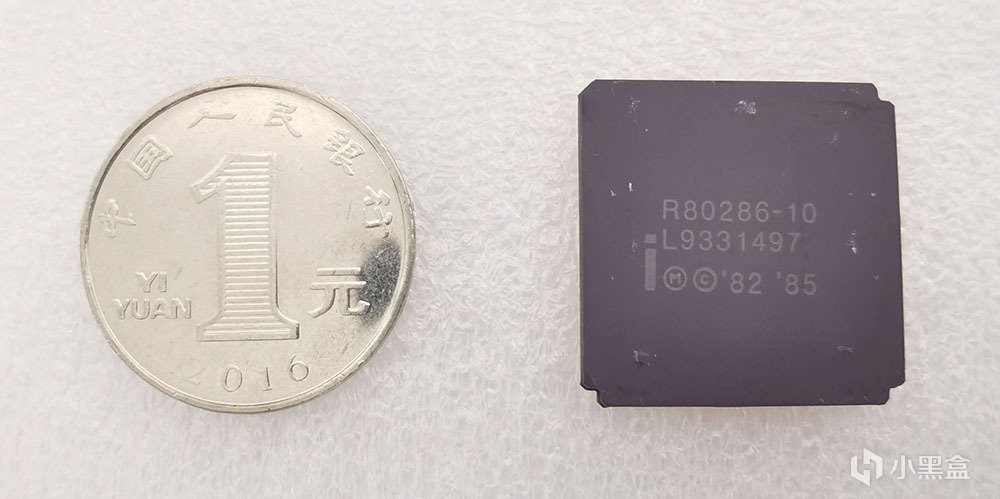

1981 年,英特爾基於原有的 8086 處理器進行性能增強,推出了 80286 處理器。

這款處理器在技術上有諸多重要革新,它採用了虛擬內存機制,引入了保護模式,並且支持 32 位尋址線,憑藉這些特性能夠實現更大的地址空間。

1982 年,IBM 出於對英特爾可能形成壟斷局面的擔憂,開始有意扶持一家公司。IBM 向英特爾施壓,要求其將 X86 指令集專利授權給這家公司。

在此之前,這家公司始終緊密追隨英特爾的產品步伐。英特爾推出何種產品,它便迅速仿製並推出類似產品,然後以較低價格投放市場。這背後的關鍵人物是該公司的創始人傑裏・桑德斯,他曾擔任仙童公司的銷售總監。

IBM 在制衡英特爾,通過扶持這家公司,給英特爾製造競爭壓力。

而這家在行業競爭格局中扮演重要角色的公司,便是 AMD(超威半導體公司)。

20 世紀 80 年代,英特爾內部狀況惡化,形勢十分嚴峻。

當時,英特爾受到日本芯片的強烈衝擊,其 64K 芯片價格在短短一年內,從 28 美元暴跌至 6 美元。

原因在於日本企業發動價格戰,定價始終比美國企業低 10% 。

面對這一困境,格魯夫向摩爾提出疑問:倘若我們被踢出董事會,新上任的 CEO 會採取怎樣的行動?

摩爾回答說,新 CEO 大概率會放棄內存業務。

格魯夫接着說,既然如此,那我們爲何不自己主動做出改變呢?

於是,英特爾果斷採取行動,關閉了 90% 的工廠,解僱 7200 名員工,在此過程中公司虧損超過 1.7 億美元,這無疑是一段極爲痛苦的經歷 。

與此同時,英特爾破釜沉舟,投入 3 億美元用於打造 386 微處理器。

1985 年,英特爾基於 80286 進一步創新,推出了 32 位的 80386 處理器。這款處理器在技術層面實現了諸多突破,它引入了保護模式下的內存管理機制,同時支持局部中斷描述符表和系統描述符表。這些特性的加入,使得操作系統在任務切換方面更加高效,並且能夠更便捷地訪問硬件資源,爲計算機性能的提升提供了有力支持。

然而,當時的 IBM 卻表現得過於保守。IBM 認爲 32 位技術在短期內並無太大實際用途,依舊秉持延續自身全套解決方案的傳統理念,堅信引領行業標準纔是關鍵所在。基於這樣的判斷,IBM 最終沒有選用 80386 處理器,而是選擇去開發自家的 16 位操作系統 OS/2。

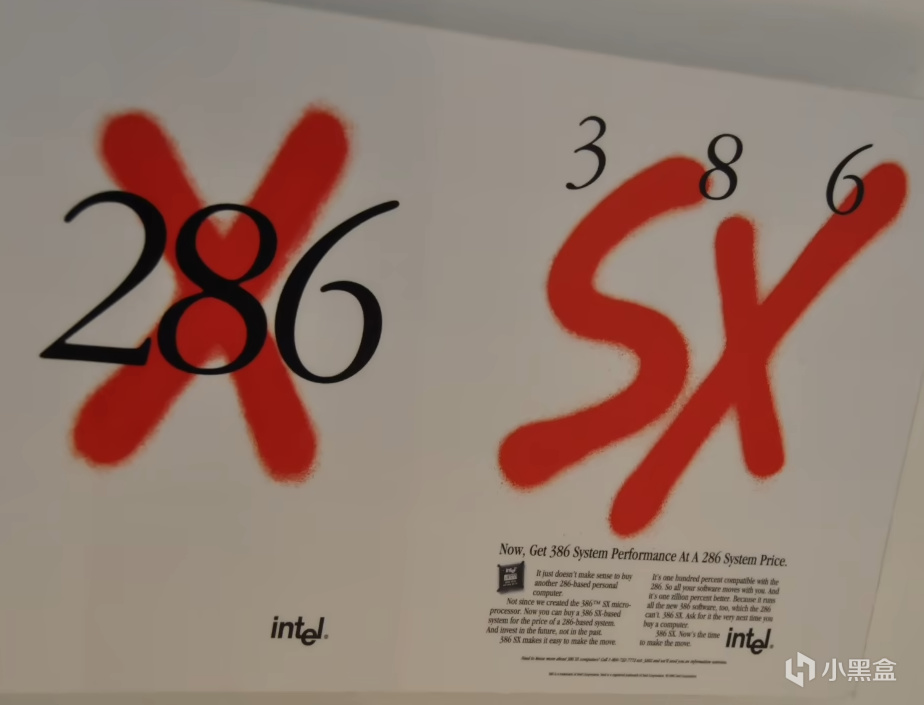

與此同時,衆多 PC 製造商們也對採用這款新的 CPU 來更新產品持謹慎態度,不願意輕易做出改變。面對這一局面,英特爾推出了 IT 史上堪稱經典的 “紅叉廣告”。在該廣告中,英特爾在 “286” 這三個數字上打了一個醒目的大紅叉,而在旁邊 “386” 三個數字下方,附上了極具吸引力的廣告語:“現在你可以在 286 系統的價位上,獲得 386 系統的性能”。這一廣告成功激發了消費者對 386 處理器的濃厚興趣,使得 80386 處理器迅速迎來熱銷局面。

1985 年,斯坦福大學的約翰・亨尼斯研究團隊基於精簡指令集(RISC)理念開發出了 MIPS 架構,並推出了 R2000 處理器。RISC 理念旨在通過簡化指令集,讓計算機在執行指令時更加高效,從而提高整體性能。

MIPS 架構的 R2000 處理器通過簡化指令集,減少了指令的執行週期,提高了指令執行速度,進而實現了高性能計算。這使得它在當時的計算機領域中脫穎而出,成爲計算機科學史上的一個重要里程碑。

由於其優秀的性能和良好的可擴展性,MIPS 架構迅速在工作站和服務器領域得到廣泛應用,成爲當時主流的架構選擇之一。許多高端計算機系統都採用了 MIPS 架構的處理器來滿足高性能計算的需求。

1987 年,由美國研究局牽頭,聯合英特爾、德州儀器、IBM、摩托羅拉等 14 家公司組建了半導體聯盟 。該聯盟極具影響力,代表了美國 85% 的半導體制造能力。其研發團隊實力雄厚,共有 440 名研發人員,分別來自 220 家不同的企業。

聯盟具有非盈利性質,旨在共同開發通用技術,減少因重複研究帶來的資源浪費,並共享知識產權成果。

到 1988 年,美國憑藉半導體聯盟的協作成果,在芯片技術領域重新奪回領先地位 。

從超大規模集成電路到系統級芯片時代(20 世紀八十年代至今)

1989 年,英特爾推出 80486,在 X86 架構下首次使用了 RISC(精簡指令集計算機)技術,實現了五級標量流水線結構的設計,集成了浮點運算單元。這使得 CISC(複雜指令集計算機)與 RISC 開始交互發展,也標誌着 CPU 的初步成熟以及傳統處理器發展階段的結束。

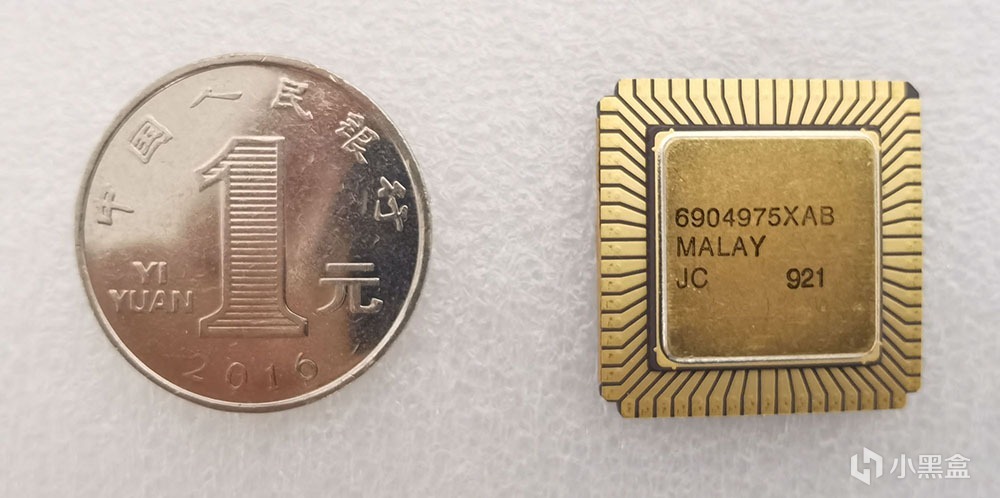

艾康電腦公司的索菲亞・威爾遜和史蒂夫・福伯基於 RISC 設計出了 ARM 架構,將處理器內存、外存、輸入輸出接口做在同一個芯片的結構,因只使用一個硅片也被稱爲單片機。ARM 架構憑藉出色的能效比,在智能手機、平板電腦和物聯網嵌入式設備中流行開來,如今蘋果公司的 M 系列芯片就基於 ARM 架構。

1990 年,彼時的英特爾和微軟在行業格局中,處於 IBM 的底下。就在這一年,微軟適時推出了 Windows 3.0 操作系統。這一舉措成爲了英特爾與微軟深度合作的契機,兩家公司迅速達成共識,攜手成立了 WINTEL 聯盟。隨之,微軟高調宣佈 Windows 3.0 將全面適配並支持英特爾處理器,開啓了雙方緊密協作的新篇章。

到了 1991 年,英特爾開啓了具有深遠影響的 “Intel Inside” 品牌推廣計劃。這一計劃通過一系列精心策劃的廣告宣傳活動,在市場上掀起了一股關注計算機內部核心組件的熱潮。正是這一廣告宣傳和推廣計劃的有效實施,從根本上扭轉了大衆對個人計算機的認知模式。在此之前,消費者在選購計算機時,往往缺乏對其內部構造和組件的深入瞭解。而 “Intel Inside” 計劃成功引導消費者開始關注計算機內部所採用的 CPU,使得 CPU 性能成爲影響消費者購買決策的關鍵因素之一。

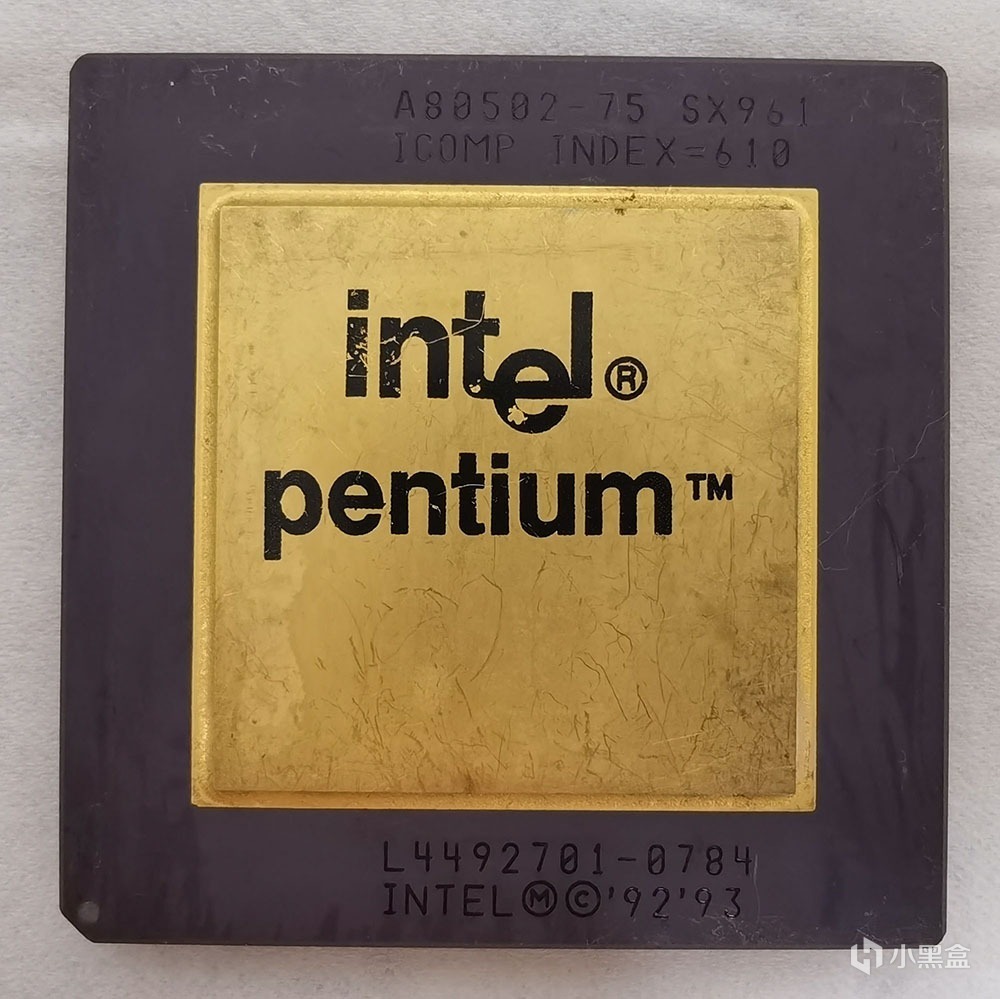

1993 年,由於美國商標局規定數字不能作爲商標申請名稱,英特爾放棄了延續數字命名處理器的方式,正式發佈奔騰(Pentium)處理器,從數字命名產品轉變爲使用奔騰命名。

奔騰處理器首次採用超標量指令流水結構,在一個時鐘週期內可以執行多條指令,大大提高了指令執行的並行度和處理器的性能。

該處理器引入了指令的亂序執行和分支預測技術。亂序執行技術允許處理器在不影響程序最終結果的前提下,不按照指令順序執行,從而充分利用處理器資源;分支預測技術則是對程序中的分支語句進行預測,提前預取可能執行的指令,減少流水線的停頓,進一步提升了處理器的運行效率。

在格魯夫的領導下,英特爾處理器以兩年更新一代的節奏,不斷地把性能翻倍。把所有跟不上摩爾定律的對手甩到了後面,同時自己推動半導體生產設備。

1995 年,英特爾針對服務器和工作站領域的需求,推出了專門設計的 CPU—— 奔騰 Pro。這款處理器憑藉其出色的性能,在高速輔助設計、機械引擎以及科學計算等對計算能力要求極高的領域得到了廣泛應用。

在奔騰 Pro 的設計與製造工藝方面,英特爾再次展現出卓越的技術實力,達到了新的高度。奔騰 Pro 總共集成了 550 萬個晶體管,這一數量在當時相當可觀,意味着處理器能夠實現更爲複雜的功能和運算。同時,它還整合了高速二級緩存芯片,顯著提升了數據讀取和存儲的速度,進一步優化了整體性能,爲專業領域的複雜任務處理提供了強大的支持。

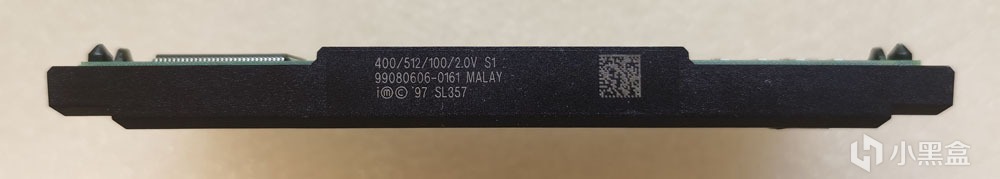

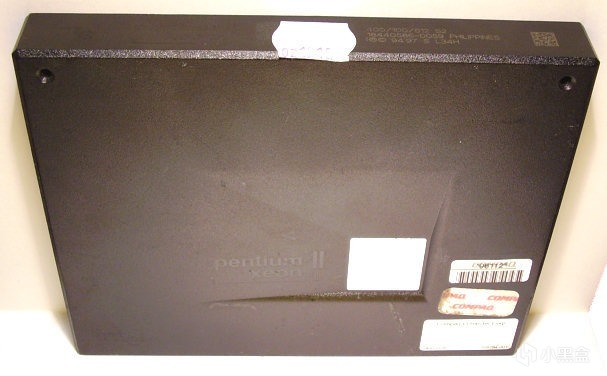

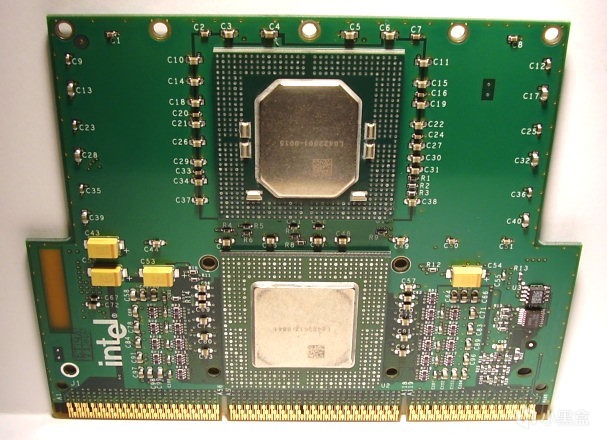

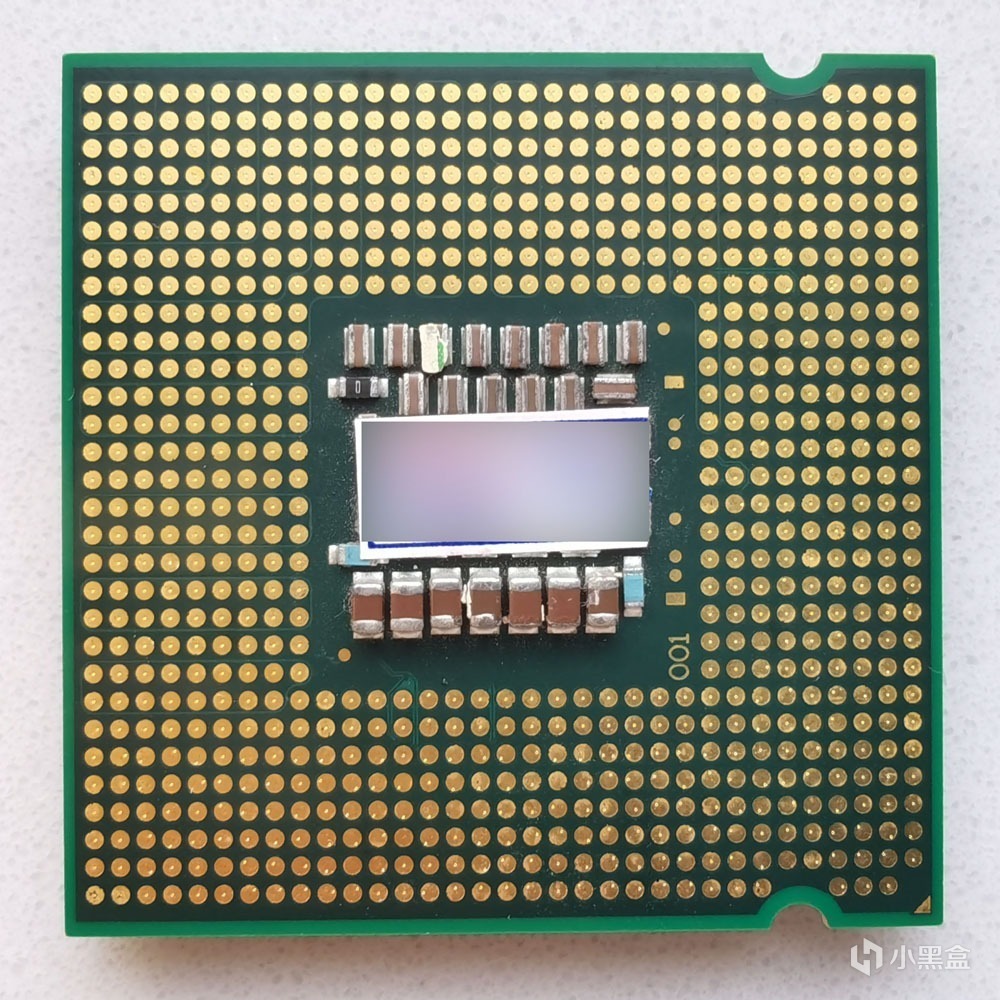

1997 年,英特爾推出奔騰 II 處理器,內部集成 750 萬個晶體管,整合 MMX 指令集技術,能更高效處理多媒體數據,並首次引入 SEC 封裝技術,將高速緩存與處理器整合在一塊 PCB 板上。

次年,英特爾對奔騰 Pro 升級,重新命名爲志強,併發布奔騰 II 至強處理器產品,面向中高端企業級服務器和工作站市場。

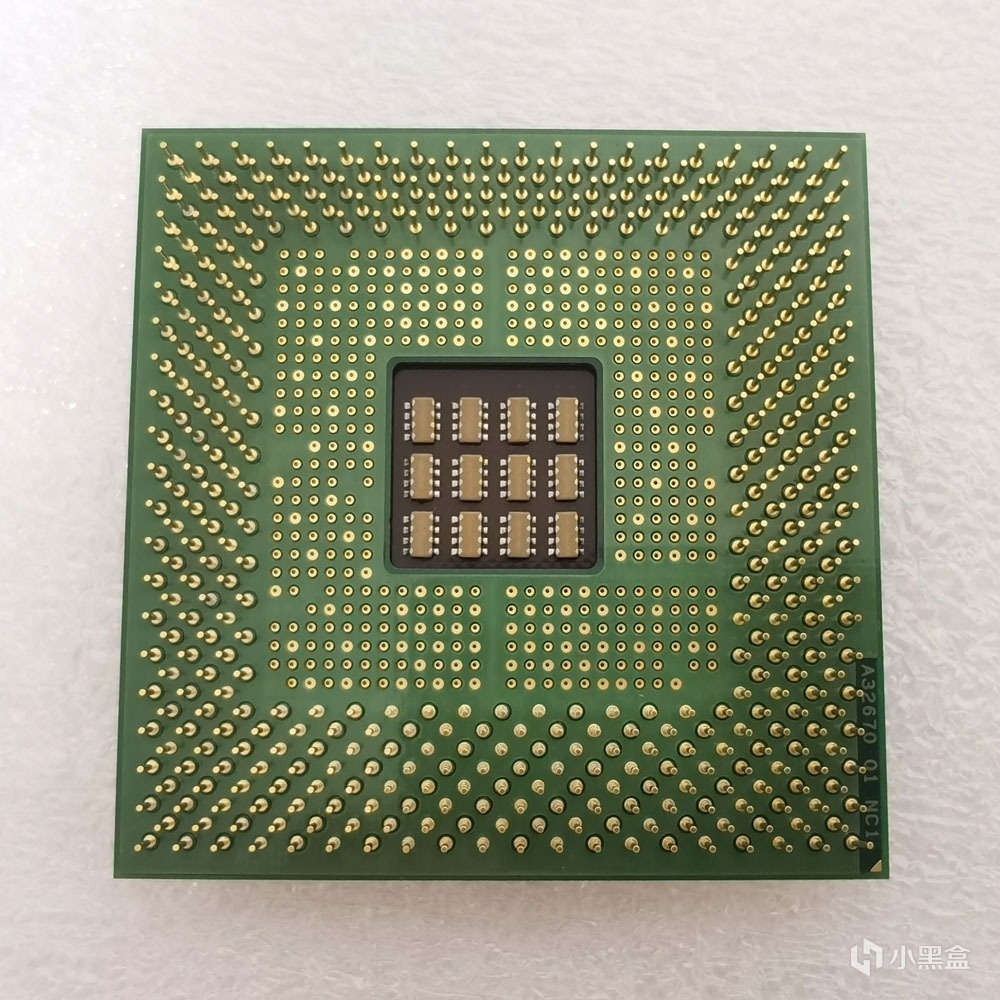

Intel Pentium II Xeon 400/100/512 S2

1999 年,英特爾發佈賽揚系列處理器。賽揚與奔騰 II 內核相同,但在高速緩存上存在差異。隨後,英特爾針對不同市場需求,陸續發佈奔騰 III 和奔騰 III 至強處理器 。

2000 年,奔騰 4 系列處理器發佈,集成 4200 萬個晶體管,支持雙通道 DDR 技術,提升了內存與處理器的傳輸速度。

2001 年,英特爾聯合惠普發佈專爲頂級企業級服務器及工作站設計的 64 位處理器安騰。安騰基於全新設計思想,以平行併發計算爲基礎用於超標量執行,但因英特爾高估軟件廠商開發水平,宣佈不兼容 x86 架構 32 位軟件,最終因軟件生態問題停產。

2003 年,AMD 推出基於 x86 擴展指令集的 64 位處理器,該處理器能運行舊的 32 位軟件,重新兼容軟件生態,使得指令集市場風向偏向 AMD。

AMD贏麻了

英特爾爲此告到法院,法院最終判定雙方相互授權,此後英特爾也採用了 AMD 推出的擴展指令集,即 AMD x86 - 64。

2005 年,處理器向多核、高並行性方向發展,英特爾發佈奔騰雙核系列。

2006 年,英特爾推出酷睿系列處理器,包括酷睿 2,之後逐步拓展出酷睿 i3、i5、i7、i9 以及酷睿 Ultra 5、7、9 等面向不同用戶羣體的產品 。

CPU,作爲數字世界的核心引擎,它的發展歷程宛如一部波瀾壯闊的史詩,承載着人類智慧與創新的光輝。從早期簡陋的計算裝置,到如今集成數十億晶體管的超精密芯片,CPU 的每一次迭代,都掀起了科技領域的驚濤駭浪,深刻重塑着人類的生活與未來。

未完待續,太難寫了

我還只寫了英特爾的

韓國的,中國的,日本的我都沒寫

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com