在回答這個問題以前,我想先向大家分享一個心理學經典實驗。

1964年,Corcoran通過檸檬汁來揭示內向和外向的人在生理上可能存在的差異。

實驗步驟如下:

- 在一個雙頭棉籤正中間綁一根細繩,要求提起細繩時棉籤能保持平衡。

- 嘴巴連續吞嚥3次,把棉籤的一頭放在舌頭上,停留30s。

- 拿開棉籤,在舌頭上滴4滴檸檬汁。

- 吞嚥3次後,把棉籤的另一頭放在舌頭上停留30s。

- 提起棉籤中間的細線,看棉籤能否保持平衡。

棉籤是否保持平衡,就代表着,你是內向還是外向的人。

- 不平衡,你是個內向的人,4滴檸檬汁就能讓你分泌大量唾液,使得棉籤一側偏重。

- 平衡,你是個外向的人,4滴檸檬汁對來說不過灑灑水,有它沒它差不多。

實驗比較簡陋,會受到諸如檸檬種類,棉籤品質,甚至自身唾液分泌能力的額外變量的影響。

實驗的本質就是內向和外向的人面對外界刺激做出的反應程度的區別。

同樣的刺激,內向的人反應會更加劇烈。

艾森克,英國人格心理學家,編纂的EPQ量表至今還在臨牀上廣泛應用。EPQ量表分爲內外傾E,情緒性N,精神質P三個維度,L爲量表效度用來評估填寫者答題的真實性

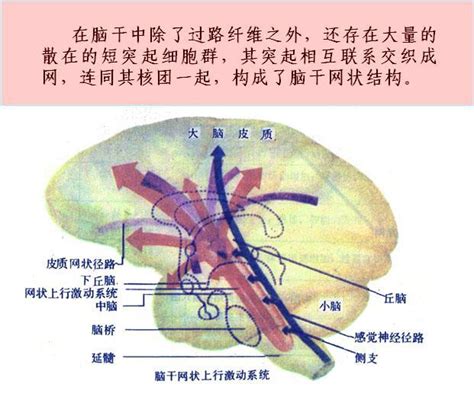

艾森克在他1967年出版的《人的生物學基礎》上提出:內向者的上行網狀激活系統(ARAS)的活動水平要比外向者高。

ARAS是感覺傳導的重要旁路,是把自身體內和體外的各種刺激廣泛傳導到大腦皮質各部的神經元

而大腦皮層的喚醒與ARAS的功能和興奮狀態息息相關。

艾森克就提出:內向者的皮質喚醒水平天生就高於外向者的皮質喚醒水平。

當同樣的4滴檸檬汁滴落到人們舌苔上時,內向者感受到的刺激強度要高於外向者。

大腦皮層記錄的是關於刺激的強度和皮層喚醒強度的客觀信息。但是內向的人,感受到的心理刺激卻要高於外向者。

在他人研究中(Stelmack,1990)也發現了同樣的結果:

內向者感受到了更強的刺激,但是生理數據上,內向和外向的人喚醒水平是相近的。

那這是不是說明內向和外向的人身體敏感度是一樣的呢?

那這怎麼解釋恰了檸檬後,口水分泌量不同的結果呢?

不是的,內向的人,身體確實更加敏感一點。

面對4滴檸檬汁,內向和外向的人給大腦皮層傳遞的信息是一致的:

“報告!在舌苔地區檢測到4滴檸檬汁,需要派遣口水大軍增援。”

內向者:“紅色預警!十萬大軍,即刻開撥!”

外向者:“人蔘果?什麼人蔘果?”

兩者心理感受到的刺激程度不同,身體對刺激做出的應對自然也不同。

在行爲實驗方面

人們(Eysenck,1965;Miller,1997)也發現內向和外向存在差異:

- 外向者更能忍受疼痛刺激

- 外向者更喜歡明亮的顏色,高頻音樂

- 外向者更喜歡酒精,抽菸,服用藥物

- 外向者更喜歡沉浸在各種形式的性活動中

漂亮國自有國情所在哈,不用太較真,

第一這些研究的是外國羣體,研究對象不同,

第二研究的年代久遠,不能說百分百能套用到我們身上,只是簡單參考一下,確實存在這個現象

學習研究方面:

1.弗恩哈姆(1997)發現,安靜環境中閱讀成績相仿的內外向被試,如果在閱讀過程中播放音樂,內向者表現遠差於外向者。

2.坎貝爾(1982),內向者更喜歡在安靜環境中用獨立桌椅學習,外向者則磁環在社會化區域學習。(莫名想起教員在菜市場看書的故事,換我的話,我在菜市場腦袋會變成豬。)

艾森克分析外向者需要更多外界刺激維持學習狀態,在單調環境中,外向者容易出現行爲抑制,行爲上表現出來就是需要更多休息。

飲食方面:

1.蘭德瑞姆(1992)發現外向大學生喜歡喫巧克力,咖啡,茶和其他軟飲料。這些飲料含有咖啡因,能去增加大腦皮層激活水平。

2.咖啡因對學習成績的影響存在個體差異,大劑量服用咖啡因可以提升外向者學習水平,內向者則相反。(友情提示,結果並不絕對,你甚至不知道咖啡因在提升外向者成績中所起作用的大小,詭計多端的統計學)

我在生活中也發現老家性格潑辣性情活潑的“川渝暴龍”們大多喫辣能力都不算弱。浙江這邊有些口味清淡的本地同學,我都還沒咂摸出辣味呢,就在那“斯哈斯哈”狂喝水了。

艾森克對內向和外向的定義是:

- 外向典型:喜歡社交,喜歡聚會,有許多朋友,需要有人與之交談,不喜歡一個人讀書學習。

- 內向典型:安靜、退縮、內省的人,不喜歡社交而喜歡讀書;自我保守,除了親密朋友外,與人距離較遠。

當然,大部分人都在兩個極端之間,但是我們每個人都有一點傾向於這邊或者那邊。

所以呢,內向和外向並不重要,找到適合你的生活方式,這纔是最重要的。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com