在回答这个问题以前,我想先向大家分享一个心理学经典实验。

1964年,Corcoran通过柠檬汁来揭示内向和外向的人在生理上可能存在的差异。

实验步骤如下:

- 在一个双头棉签正中间绑一根细绳,要求提起细绳时棉签能保持平衡。

- 嘴巴连续吞咽3次,把棉签的一头放在舌头上,停留30s。

- 拿开棉签,在舌头上滴4滴柠檬汁。

- 吞咽3次后,把棉签的另一头放在舌头上停留30s。

- 提起棉签中间的细线,看棉签能否保持平衡。

棉签是否保持平衡,就代表着,你是内向还是外向的人。

- 不平衡,你是个内向的人,4滴柠檬汁就能让你分泌大量唾液,使得棉签一侧偏重。

- 平衡,你是个外向的人,4滴柠檬汁对来说不过洒洒水,有它没它差不多。

实验比较简陋,会受到诸如柠檬种类,棉签品质,甚至自身唾液分泌能力的额外变量的影响。

实验的本质就是内向和外向的人面对外界刺激做出的反应程度的区别。

同样的刺激,内向的人反应会更加剧烈。

艾森克,英国人格心理学家,编纂的EPQ量表至今还在临床上广泛应用。EPQ量表分为内外倾E,情绪性N,精神质P三个维度,L为量表效度用来评估填写者答题的真实性

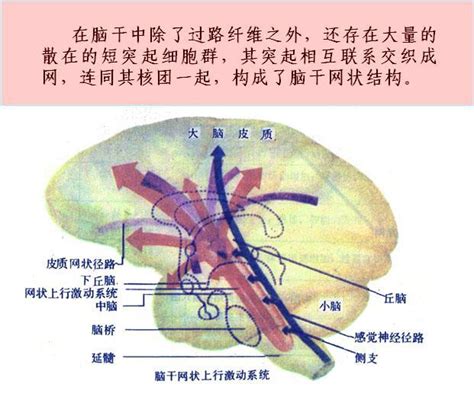

艾森克在他1967年出版的《人的生物学基础》上提出:内向者的上行网状激活系统(ARAS)的活动水平要比外向者高。

ARAS是感觉传导的重要旁路,是把自身体内和体外的各种刺激广泛传导到大脑皮质各部的神经元

而大脑皮层的唤醒与ARAS的功能和兴奋状态息息相关。

艾森克就提出:内向者的皮质唤醒水平天生就高于外向者的皮质唤醒水平。

当同样的4滴柠檬汁滴落到人们舌苔上时,内向者感受到的刺激强度要高于外向者。

大脑皮层记录的是关于刺激的强度和皮层唤醒强度的客观信息。但是内向的人,感受到的心理刺激却要高于外向者。

在他人研究中(Stelmack,1990)也发现了同样的结果:

内向者感受到了更强的刺激,但是生理数据上,内向和外向的人唤醒水平是相近的。

那这是不是说明内向和外向的人身体敏感度是一样的呢?

那这怎么解释恰了柠檬后,口水分泌量不同的结果呢?

不是的,内向的人,身体确实更加敏感一点。

面对4滴柠檬汁,内向和外向的人给大脑皮层传递的信息是一致的:

“报告!在舌苔地区检测到4滴柠檬汁,需要派遣口水大军增援。”

内向者:“红色预警!十万大军,即刻开拨!”

外向者:“人参果?什么人参果?”

两者心理感受到的刺激程度不同,身体对刺激做出的应对自然也不同。

在行为实验方面

人们(Eysenck,1965;Miller,1997)也发现内向和外向存在差异:

- 外向者更能忍受疼痛刺激

- 外向者更喜欢明亮的颜色,高频音乐

- 外向者更喜欢酒精,抽烟,服用药物

- 外向者更喜欢沉浸在各种形式的性活动中

漂亮国自有国情所在哈,不用太较真,

第一这些研究的是外国群体,研究对象不同,

第二研究的年代久远,不能说百分百能套用到我们身上,只是简单参考一下,确实存在这个现象

学习研究方面:

1.弗恩哈姆(1997)发现,安静环境中阅读成绩相仿的内外向被试,如果在阅读过程中播放音乐,内向者表现远差于外向者。

2.坎贝尔(1982),内向者更喜欢在安静环境中用独立桌椅学习,外向者则磁环在社会化区域学习。(莫名想起教员在菜市场看书的故事,换我的话,我在菜市场脑袋会变成猪。)

艾森克分析外向者需要更多外界刺激维持学习状态,在单调环境中,外向者容易出现行为抑制,行为上表现出来就是需要更多休息。

饮食方面:

1.兰德瑞姆(1992)发现外向大学生喜欢吃巧克力,咖啡,茶和其他软饮料。这些饮料含有咖啡因,能去增加大脑皮层激活水平。

2.咖啡因对学习成绩的影响存在个体差异,大剂量服用咖啡因可以提升外向者学习水平,内向者则相反。(友情提示,结果并不绝对,你甚至不知道咖啡因在提升外向者成绩中所起作用的大小,诡计多端的统计学)

我在生活中也发现老家性格泼辣性情活泼的“川渝暴龙”们大多吃辣能力都不算弱。浙江这边有些口味清淡的本地同学,我都还没咂摸出辣味呢,就在那“斯哈斯哈”狂喝水了。

艾森克对内向和外向的定义是:

- 外向典型:喜欢社交,喜欢聚会,有许多朋友,需要有人与之交谈,不喜欢一个人读书学习。

- 内向典型:安静、退缩、内省的人,不喜欢社交而喜欢读书;自我保守,除了亲密朋友外,与人距离较远。

当然,大部分人都在两个极端之间,但是我们每个人都有一点倾向于这边或者那边。

所以呢,内向和外向并不重要,找到适合你的生活方式,这才是最重要的。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com