前言:

随着时代进步,人们获取知识的渠道越来越简单,信息壁垒变得越来越薄。于是呼,一部分人在学习了几篇专业文章、又或是翻看外网的部分咨询后,就自认为“古往今来无一不知,各行各业无一不懂”,一开口就是老懂哥了。

这部分人你总能在各种产品的单品评论区看到他们,无论是键盘鼠标,还是耳机音箱甚至是CPU显卡,他们都能说上几句,小到这个产品的前世今生,大到成本价和利润,在他们眼中厂商赚了多少一目了然,但事实真是这样吗?这次我们就用一些小案例来论证一下,成本论到底适不适合用来评价消费电子产品。

物料就是产品的全部成本吗?

曾经在某个知名电脑产品贴吧中,出现过这样一句话“CPU都是沙子做的,而沙子在沙滩上随处可见,所以CPU的成本应该是0”,由于该言论过于反智,以至于从结果反推,他不可能是任何水军刻意营造的话题,而只是早期互联网的一个乐子。虽然现在你几乎看不到玩这个梗的人了,但是用着同样逻辑在无脑口嗨的人还是大有人在。

然而一个电子产品的成本并不仅仅只有物料而已,同时还有研发、物流、仓储等等环节,中间甚至还会加入经销商的利润在内,不过研发这块也和团队大小以及实际支付工资有关,为了让这些内容更加形象具体通俗易懂。

举一个我身边朋友的现实例子,小王是一个动手能力很强的音响发烧友,经过调查以后发现二手CD机和功放似乎有利可图,于是说干就干。他计算从某地进坏掉的CD机然后再维修卖出,平均每台修好有300-400元的利润,修好的产品,虽然问的人很多,但愿意按照“市场价”买的人很少,由于包装没有经验,小王通过某平台出售的时候,不但遭受了买家的屠龙刀,甚至在邮寄过程中,还被暴力运输给搞坏了,最后协商的结果是退货,于是净亏损200元运费。最后在折腾了两个月后,小王含泪把这批货按80元每台的价格转让止损,如果算上人工成本基本上也就几百块的利润。

看似简单的二手交易,仅仅是物流和包装就有很多坑要踩,看似100元的进价赚翻了,但是实际搞过就会发现不可控的因素非常多。这个案例还只是一个倒买倒卖的二手贩子的故事,如果从零开始设计产品,甚至退一步走ODM贴牌代工,你也不一定能躺着赚钱。

产品的性价比应该取决于什么?

于是乎,我们发现仅仅通过物料的价值,来判定产品的性价比是不严谨,这还不包括各种平台抽成、品牌本身的溢价等等,而且每一种品类对于性价比的定义都不一样。比如对于游戏设备来说,参数是绝对的,芯片型号代表一切,但是对于音频产品来说参数好又不代表好听。那么所谓的性价比,其实也就是你本人按照一样的方案自己找人加工出来大概的花费和实际售价的比值。

拿机械键盘举例,在2020年那会akko旗下的魔极客还没推出M1W,利奥博格还没整出Hi75,其实那会的键圈还是有不少人在搞真正的客制化的,也就是完全自己设计外壳PCB和结构,而这帮人很多到现在只要还在盈利的都转成客制化工作室了,他们一个全铝套件带配重动不动就是1000多块。

在2023年,你可能非常难以理解这种价格,因为现在全铝CNC键盘已经被卷到200多了,如果不在乎质感的话甚至hi75压铸只要170多 ,而且现在也不是没有刚入圈的萌新头铁试图完全打造一把自己的键盘,但是最后的归宿不是买了量产就是只能去做亚克力堆叠。即便是客制化工作室做一把全铝CNC键盘也比你自己做更便宜,如果你要达到他们的设计和精度,你大概没个1万块试错是根本做不出来的。

所以,有些东西其实就是规模决定价格,哪怕厂商进价为30块钱,但是只要你自己去做没有500块做不出来,那对于你来说他只要卖到500以内,都叫有性价比。

成本论都是云懂哥?不如从目的反推行为

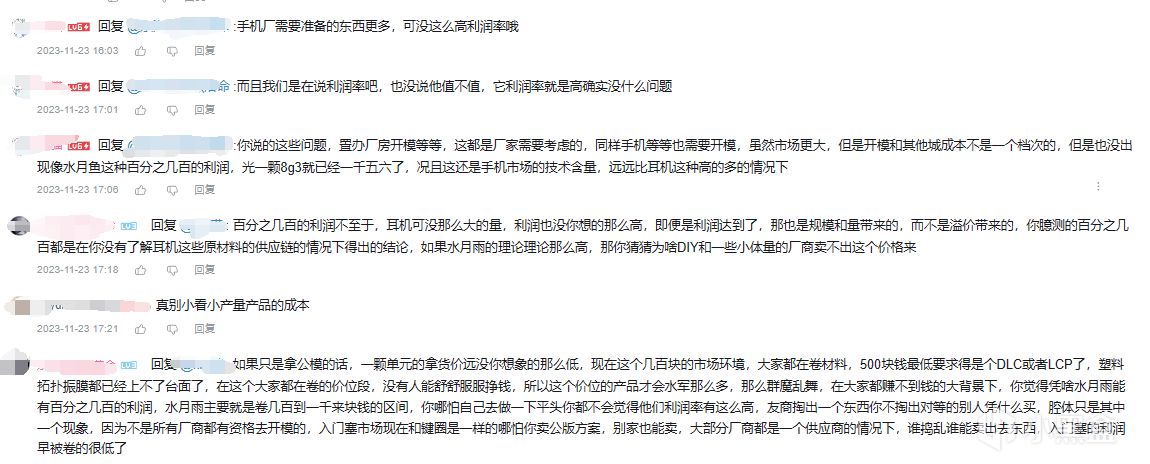

再说另一个圈子了,它就是HIFI耳机。作为目前消费电子里最夕阳最存量的市场,无论是耳机相关的贴吧还是B站视频的评论区,如果你熟悉水军的运作逻辑,你会发现每10条评论里随机抽样,起码有一半是带有浓厚的商业目的的,接下来不妨看看这条评论以及和它辩论的人。

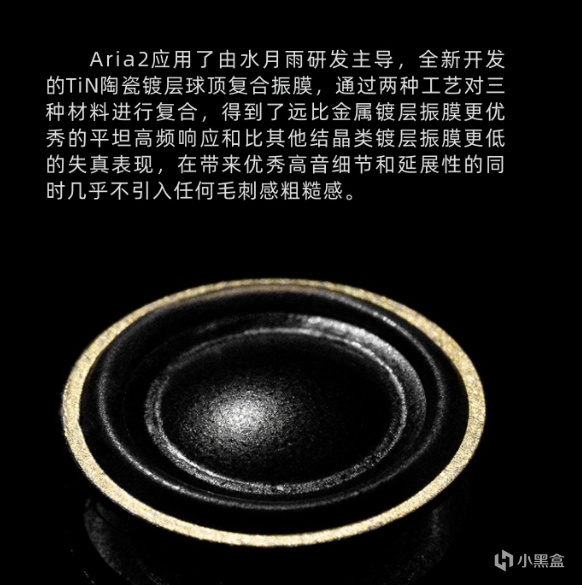

比如我之前接触过的Aria2的耳机,网上的售价是四百多元,腔体是黄铜材质,还使用了一对Tin陶瓷镀层球顶的振膜,这个振膜在音箱上曾经都是只有上万元才能接触到的材质。代工厂开模的价格差不多要20万,生产差不多70元5个,而且说实话大众化的模具,基本无法满足水月雨这样的成熟耳机品牌的需要可能会更高。

但是他们既然卖四百多说明肯定还是赚钱的,至于有没有像网上说的“成本的几倍利润”,我前面说的这些东西如果你认真看了,就不会傻兮兮的相信他们的利润真有这么多,这显然是不符合生产的逻辑的。

那么为什么还是会有人这么说呢?很简单因为任何圈子都有很多竞品,攻击他就等于抬高我自己。在如今这个内卷的环境里,在所有国产消费电子品牌都在提配置玩材料的时候,现在不会有任何厂家会选择这样自毁口碑的做法,而200-500元内的hifi耳机更是清一色的金属腔体,甚至DLC(类钻石振膜)都已经不太好意思和友商打招呼了。

所以“他赚了我多少钱”这样的质疑其实跟我们没有关系,我们只需要知道,产品好用合适就行了。

总结:

其实作为消费者,我们与其去关心一个商品的实际成本,不如更在意其为自己带来的实际体验提升,我们更应该做一个好产品的粉丝而不是品牌的粉丝,而耳机和键盘圈现在的商业环境也应该让我们在观看商品的评测甚至评论区时留一个心眼,因为和你吵得面红耳赤的人不一定是用户,而是水军。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com