前言:上一期我們講了興起於意大利,隨後席捲歐洲的文藝復興運動,這一期我們就來聊聊起源德國,將基督教一分爲三的宗教改革運動及其對哲學界的影響。

宗教改革

1、背景:

中世紀的歐洲封建割據嚴重,王權衰弱;天主教在控制西歐與東歐後,不滿足現狀,花費大量人力物力組織十字軍東征,表面勢力不斷壯大的同時,內部暗流湧動。

在經濟上,教會是最大的封建地產所有者,佔據了各國土地的1/3,甚至更多,並向民衆徵收“什一稅”的方式來搜刮人民,早已引發底層人民與王權的不滿。

在政治上,教權高於世俗王權,至高無上,各國國王繼位必須受到教皇加冕,否則就會上演卡諾莎之辱,而到了中世紀末期,教權與王權的鬥爭中,教權逐漸開始衰落。

在思想上,教會實行精神獨裁,據着意識形態領域的統治地位,壟斷幾乎所有的教育、文化和輿論機構,掌握《聖經》解釋權,成爲封建統治階級和封建制度的精神支柱,但是由於文藝復興運動的興起,教會的思想壟斷地位遭到挑戰,於是教會越發加強思想控制,反而適得其反。

在社會生活上,教會影響無處不在,人民深受束縛,一個人從生到死都離不開教會,嚴重阻礙了新興市民階級和其他社會階層的發展。

查理曼加冕爲“羅馬帝國皇帝”

2、原因:

經濟上:

西歐資本主義萌芽的產生與發展(根本原因)生產力的發展與技術的進步,新航路的開闢與發展,各國統一市場的建立都促進了商品經濟的繁榮,使西歐開始出現資本主義萌芽。

政治上:

宗教“異端”運動的興起與發展,如英國的威克里夫運動和捷克的胡司運動。

同時一些國家的君主也逐漸擺脫天主教會的束縛,如法國的阿維尼翁之囚。

阿維尼翁

在文化上

文藝復興運動興起,以人文主義爲主導,以文學藝術形式表達新興資產階級的政治理想和社會要求,促進人們思想解放也導致西歐國家民族意識開始覺醒。

3、宗教改革爆發於德國的原因:

德國當時處於諸侯割據的神聖羅馬帝國統治下,一直沒有形成中央集權制度的國家。

(“既不神聖,又不羅馬,更非帝國”)

霍亨施陶芬王朝時期神聖羅馬帝國地圖

ps:此圖來源於bilibil專欄作者寧鳶Eureksia

教會利用諸侯割據的局面干預德國的內政,阻礙德國的統一,例如著名的“卡諾莎之辱”,又因爲其他國家王權紛紛壓倒教權,教會對德國的壓榨愈重,一年從德國拿走30萬金幣,這個數目比“神聖羅馬帝國”皇帝的年均收入高出好幾倍,等於1497年德皇所徵稅額的21倍,德國於是被稱之爲“教皇的奶牛”。

(德國和30萬這個數字真有緣啊)

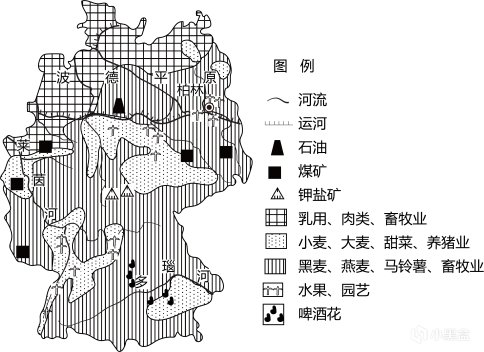

教科書裏還有寫一點,由於德國位於歐洲的中部,是歐洲大陸商貿的最重要的通道,有“歐洲的十字路口”的稱呼。加上萊茵河、多瑙河穿流而過,商業貿易十分發達,加上德國地產豐富,工業當時也很先進,所以資本主義在德國的發展導致德國資本主義萌芽的出現。

德國位置優越,地產豐富

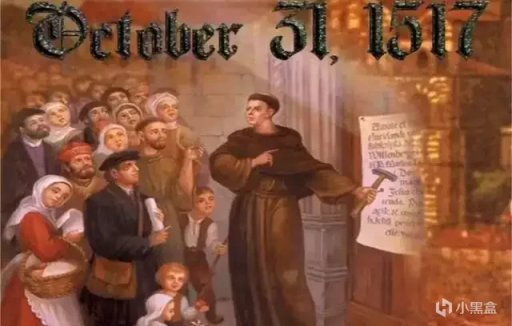

4、導火線:1517年,羅馬教皇以兜售贖罪券的形式對德意志進行勒索,馬丁·路德看不下去了,在維登堡城堡大教堂牆壁上貼出《九十五條論綱》,掀起了宗教改革運動。

馬丁·路德

宗教改革者們的思想

- 馬丁·路德——開始改革

其思想的內涵可以概括爲三點:

①“因信稱義”②《聖經》至高無上③信徒皆祭司

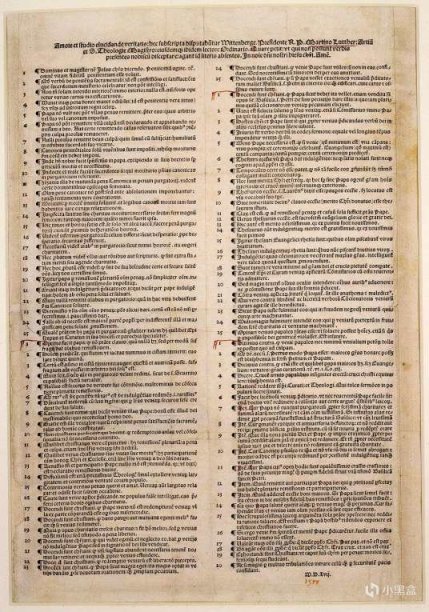

他的《九十五條論綱》內容概括:

①當錢落入錢箱叮噹一響,貪婪和愛財的慾念就會增加;

②教皇無權免罪,他只能宣示和確證上帝對罪愆的赦免;

③基督教徒凡誠心懺悔者,不用免罪符也可以赦罪免罰。

1520年馬丁·路德發表了《致德意志的基督教貴族書》等,提出完整思想:

①核心是“因信稱義” (義人必因信得生,是指一個罪人得拯救,唯獨是出於上帝的恩典(禮物)、單單藉信心靠耶穌基督而不是依賴個人的行爲,“稱義”中的“義”指上帝的正義、無罪。根據基督教“原罪”理論,人的原罪讓人不能達到正義,而必須靠着上帝及聖子耶穌的恩典從罪惡中被救贖。中世紀羅馬教廷強調通過“善行”、“事功”來得到得救,而宗教改革提出了“唯獨因信稱義”的口號,即通過信仰而不是善行來得救。)

②人人在上帝與《聖經》面前都是平等的

③信仰的惟一權威是《聖經》,內心虔誠的人們可通過《聖經》直接與上帝對話而不需教會和教士做中介

④減少教堂和修道院,簡化宗教儀式;將七項“聖禮”簡化爲五項;神職人員可以結婚生子

⑤俗權高於教權,並最終支配教權(取消教廷最高司法權)

⑥建立本民族教會 表達了新興資產階級徹底擺脫羅馬教廷的控制,加強王權,實現國家統一的政治要求

- 加爾文——改革的深入

思想內容 :

①堅持《聖經》絕對權威,反對教皇權威

②主張簡化宗教儀式

③核心:主張先定論,宣揚選民或棄民,這是對路德“因信稱義”的改造(先定論又稱預定論,指上帝已經預訂了人的永生與永罰、成功與失敗、甚至貧富,這是不以人的意志爲轉移的。天主教所提倡的履行各種形式的贖罪方式和複雜的聖禮是無用的。上帝已經人預先分成兩類:選民和棄民。選民是上帝挑選的人,註定會成功,棄民註定會失敗。上帝挑選的人是有標準的,他必定是一個內心信仰上帝而外在又淳樸、友愛、勤奮、節儉的人。每個人都不知道自己是否是上帝的選民,所以他必須奮鬥。奮鬥成功了,就證明他是上帝的選民;反之就是棄民。熟悉哲學史的盒友應該會聯想到此前教父哲學奧古斯丁的約定說。)

④批駁“財富罪惡說”,主張選民要通過奮鬥來獲得成功,發財致富

⑤主張自由平等和個人主義宗教精神

⑥主張選民要有奮鬥精神具有簡樸、誠實、講信用等高尚美德

⑦主張建立共和式的長老制度

⑧建立政教合一的政權,使教會組織和國傢俱有資產階級民主的形式

加爾文和馬丁·路德宗教改革思想的異同

相同:都堅持《聖經》的絕對權威,反對教皇與教會權威(幹掉中間商),主張簡化宗教儀式。

不同:

(1)路德的神學關懷中人是出發點和目的,而加爾文的神學思想上帝是一切的出發點和目的。

(2)路德宣稱信徒“因信稱義”,強調虔誠信仰在獲救中的決定性作用,而加爾文宣稱 “先定論”,認爲上帝預先的揀選才真正是決定一切的基礎,這樣路德賦予了信仰的神聖性,而加爾文賦予了獲取財富的神聖性(有錢就算成功,而成功說明你是上帝的選民。)

ps:宗教改革運動中唯獨《聖經》的思想能流傳開來,還得益於活字印刷術與造紙術在歐洲的傳播與發展,頗有諷刺意味的是,我們的四大發明火藥傳到歐洲直接導致了騎士階級的瓦解;指南針推動了新航路的開闢;造紙術與活字印刷術推動歐洲思想解放,間接導致科學、藝術等領域的繁榮。

四大發明

亨利八世——遠離歐洲大陸的改革

1534年英國國會通過了著名的“至尊法案”,使英國產生了一場自上而下的宗教改革運動。

內容:

①國王爲英國最高首腦,教會活動必須經國王批准(宗教會議召開需國王同意 、現行教規由國王指定人審查、教會法庭司法權交國王法庭、沒收修道院財產歸王室所有)

②禁止英國教會向羅馬教廷納年貢

③取消教皇的最高宗教司法權(禁止向其上訴)和神職人員任命權(斷絕英國教會在行政和經濟上與羅馬教廷的關係)

英國的這場宗教改革運動由於保留了許多天主教的傳統,後來還導致了“清教運動”的產生與發展。

清教大主教勞拉

文藝復興和宗教改革思想上的區別:

相同點:

兩者都向古代尋求和吸取養料,人文主義者藉助的是古典文化,馬丁·路德從《羅馬書》中採用“因信稱義”信條並將之引申爲“唯信稱義”。

不同點:

①在人的問題上,前者認爲人是萬物的尺度,而後者卻強調神的偉大、人的渺小,一切以神爲中心。

②在信仰與宗教寬容的問題上,文藝復興是一個信仰與思想自由的運動,一開始就容忍了異教文化,而宗教改革不是一個爲了自由的運動,各種形式的新教派,幾乎都以另一個權威來取代教皇的權威。

③從核心內容上看:文藝復興時期的思想家宣揚資產階級人文主義世界觀,肯定人性,反對神權,以把人從神的桎梏中解放出來爲最終目的;宗教改革中,馬丁·路德和加爾文主張“信仰得救”和簡化宗教儀式,建立適應時代要求的新教,但最終還承認神的存在。

總結:宗教改革雖然打破了教會的權威,卻樹立起信仰這一權威,同時文藝復興的餘波也在宗教改革後徹底結束,宗教改革後建立的三大新教:路德教、加爾文教、英國國教取代了天主教會對人們思想的禁錮,哲學與自然科學也在信仰的旗幟下無法前進,人們發現我們打倒了一條惡狼,卻又引來了另一條惡虎,於是一場轟轟烈烈的啓蒙運動在暗流湧動之下悄然孵化。

參考文獻:

高二歷史必修三電子課本目錄(普通高中課程標準實驗教科書)

人教版高中歷史電子書:選修1-歷史上重大改革回眸

這兩期好像重回高中歷史課堂,想起了我當歷史課代表的那些日子,下一期就要進入到經驗論與唯理論之爭了,培根、霍布斯、洛克、笛卡爾、斯賓諾莎、萊布尼茲、貝克萊、休謨等一系列鼎鼎大名的哲學家也將粉墨登場。

創造不易,還望看到這裏的盒友點個贊,充充電,感謝觀看!

ps:筆者學識有限,如有錯誤與謬誤(特別是涉及宗教部分),還請各位盒友多多指正,感謝觀看!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com