當我提看門狗,你首先會想到什麼?

失望,詐騙,或是平庸?

對於一些玩家而言,這些是這款遊戲的代名詞。

時間對看門狗而言,是溫柔的。每當時間流逝,我們就離2012年的E3發佈會上那段虛假的實機演示越來越遠。任何玩到最終成品的人都知道,在當時的家用主機上根本不可能達到那樣的效果。看門狗的創意總監曾表示,當時遊戲是基於未公佈的次時代遊戲機開發,可以說還遠遠達不到公佈的地步。然而高層在明知很有可能無法兌現承諾的情況下,堅持要展示這款遊戲。

雖然在早期演示中,遊戲的玩法也顯得略有些貧瘠。但一個新IP的出現還是阻止不了玩家對於遊戲無盡的想象。看門狗提供了一個萬物互聯,虛構且慢慢有可能變成現實的世界,它本有潛力去討論許多深刻的問題,可惜遊戲對此的回答只是蜻蜓點水,缺乏深度。

實際上這款遊戲的血肉,是由一些通用的遊戲創意所組成。它許多優秀的地方不包含“黑客”這個元素,單說遊戲故事,精彩之處是逐漸展現的謎團,是艾登面對過去的創傷。從遊戲背景來說,特色是來自其陰鬱的遊戲氛圍,以及艾登的那件披風。黑客元素是獨特的,但它與這些優點保持着一些距離。一個遊戲如果在沒有賣點的情況下依然很出色,那麼這是顯示了一個問題,還是說明遊戲有一個極好的框架呢?

儘管這款遊戲在許多方面都有不俗的表現,但在互聯網上都被“縮水狗”這個名號所掩蓋。《看門狗》最終淪爲了它自己所描繪的反烏托邦的受害者:一個沒有隱私、信息唾手可得,卻也同樣充斥着無數斷章取義的言論和虛假敘事的世界。

看門狗的氛圍至今回想仍然能感受得到,你能在每一片被狂風吹拂的落葉中看到這座“風城”的靈魂。艾登·皮爾斯這個角色,本身就像一張白紙。與其他遊戲是爲了方便玩家代入不同,這樣設計是因爲艾登要進行防止敵人發現其的生存策略的刻意僞裝,他想成爲機器中的幽靈,而這恰恰幫助我們將視線引向別處——下一個可以黑入的目標,呼嘯而來的子彈,或是芝加哥本身的美。

通常來說,芝加哥的色調是灰色、棕色和更多的灰色,間或被雨水模糊。但這一種被描繪得如此濃厚的憂鬱,讓芝加哥成了一個我渴望沉浸其中的“悲慘之地”。它與故事的基調完美契合,如同艾登的悲傷,模糊了我們看待世界的鏡頭。白天的芝加哥雖然尚可,但與黃昏時的那份憂鬱相比,總顯得有些平淡。

然而,這座城市最令人難忘的並非天氣或建築,而是生活在他裏面的人。在許多開放世界裏,NPC 只是填充空間的無名軀殼。但《看門狗》通過賦予他們名字、職業、收入和一個“小祕密”,讓他們變得鮮活起來。當你掃描一個路人,發現“xx有戀父情結”時,一種窺探他人隱私的叛逆感油然而生。我們中的許多人都熱衷於這種“八卦”。

遺憾的是,這種系統在遊戲性上並沒有進行深一步的探尋。除了能從別人賬戶裏“借”點錢,我們無法利用這些信息做更多事。想象一下,如果我們能用這些祕密來要挾他人:威脅一個受證人保護計劃的傢伙製造混亂,或者像《刺客信條》裏那樣,讓某人爲我們留一扇窗。可惜,這些都只是設想。儘管如此,街頭藝人、打電話爭吵的情侶、隨處可見的動態反應,以及那可以隨時跳上、看着世界從窗外流過的列車,共同構建了一個我所見過的,最“有記憶”的虛擬城市之一。

《看門狗》中幾乎所有的黑客相關的行爲,都映射到了一個按鍵上。

最基礎的黑入行爲是“跳攝像頭”。通過在監控、人體攝像頭、筆記本電腦鏡頭之間穿梭,我們可以標記敵人,甚至在不踏入禁區半步的情況下完成任務。當你在有限的視角間切換,尋找觀察目標的最佳角度時,遊戲確實呈現出了一定的策略性。

但除此之外呢?無論是升起路障、引爆變壓器,還是製造干擾,其本質都是“按下一個鍵,觸發一個效果”。這些互動從場面上看堪稱頂級:鏡頭切換,時間放慢,讓你盡情欣賞自己造成的混亂——一輛警車撞上路障,或是在十字路口黑入信號燈引發連環車禍。

問題在於,玩家爲此付出的操作是什麼?幾乎爲零。這種“一鍵奇觀”的設計貫穿了整個遊戲。它看起來很酷,但在遊戲性層面,它只是替代了本可以用其他方式完成的功能。

當我們把目光從黑客元素上移開,會驚奇地發現,《看門狗》最出色的部分,恰恰是那些與黑客最無關的部分。

它的槍戰手感紮實、反應靈敏,槍械有十足的後座力,處決動作乾脆利落。它的潛行體驗雖然傳統——消音手槍、伸縮警棍、在掩體間移動——但紮實可靠。當艾登從掩體後滑過,一腳踹倒面前的敵人,或是用手槍行雲流水般地完成近距離處決時,那種爽快感是任何“一鍵黑入”都無法比擬的。

遊戲中最讓人滿足的玩法,是像一頭猛獸般,用速度、侵略性和技巧撕裂敵人的巡邏隊。爲此,你需要利用潛行去偵察環境,規劃你“華麗登場”的路線。這或許纔是潛行的真正目的:不是爲了減少敵人,而是爲了分析戰場。

這便引出了《看門狗》核心玩法上的一個巨大諷刺:一款以黑客爲核心賣點的遊戲,其最優秀的部分卻完全可以脫離黑客而存在。

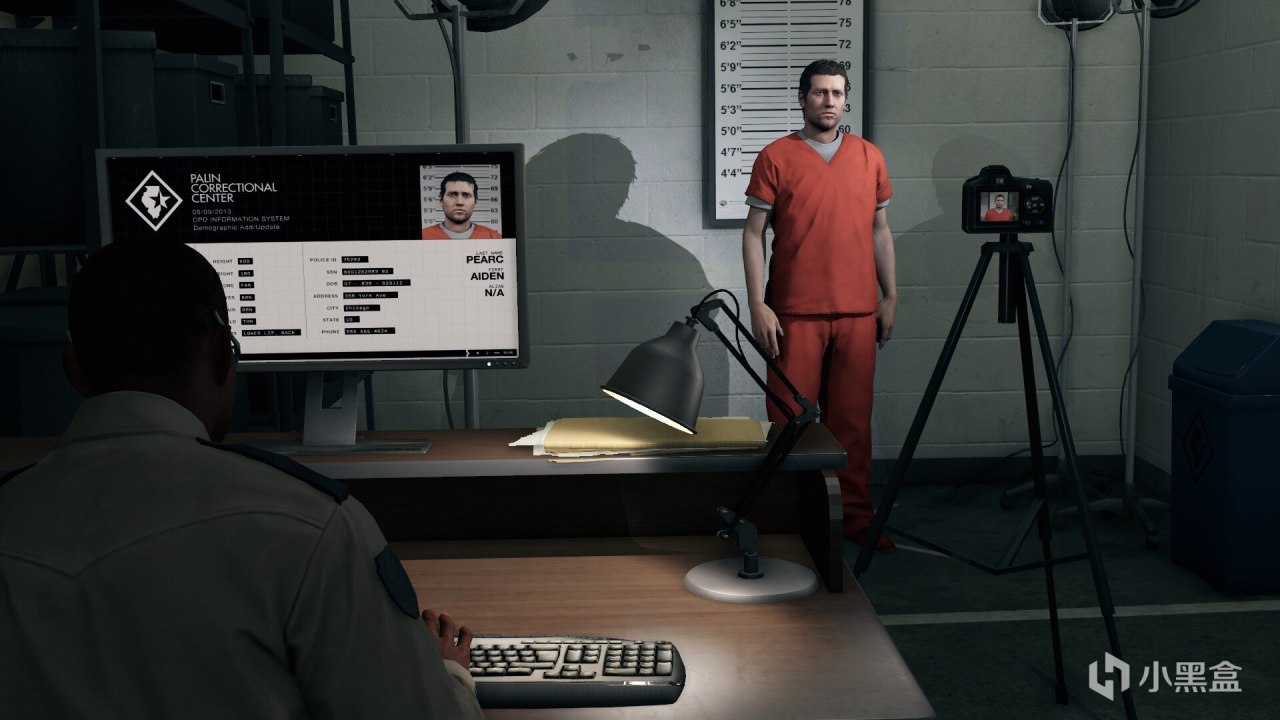

艾登·皮爾斯,一名前“收尾人”,因一次失手的黑客任務,引來了殺身之禍。刺殺失敗了,但代價是他侄女莉娜的生命。一年後,艾登化身“私法制裁者”,在芝加哥的暗夜中獵殺罪犯。他的超能力不是金錢或魔法,而是這座城市本身。

故事圍繞着艾登追查真兇、拯救被綁架的妹妹、並與過去的幽靈(如前搭檔戴米安、神祕的 DedSec 成員克萊拉、傳奇黑客丁骨)周旋展開。儘管第三幕的節奏因冗長的任務線而顯得拖沓,但故事整體上充滿了懸念與張力。

真正讓故事昇華的,是它對角色的塑造,尤其是對艾登·皮爾斯和莫里斯的刻畫。

許多人批評艾登是個面無表情的“木頭人”,缺乏性格弧光。但我認爲,這恰恰是對他最大的誤解。艾登的“面癱”是他對抗創傷和隱藏自我的保護色。當侄女死去的那一刻,艾登的一部分也隨之死去了。他變成了一個行走的復仇幽靈。他的所有行動都經過精心計算,言語簡練,情感內斂。這不是沒有性格,而是一種被創傷重塑後的性格。他的成長並非外在的轉變,而是內在的接納——他最終接受了自己作爲“私法制裁者”的新身份,將爲侄女復仇的執念,昇華爲守護更多人的責任。

而莫里斯,那個開場時我們以爲的“壞人”,則是艾登的一面鏡子。通過散落在城市各處的錄音文件,我們才得以拼湊出他的完整故事。他並非天生惡棍,而是被生活逼入絕境的可憐人。他想退出,但黑幫不允許。他想帶着女友遠走高飛,但最終失去了一切。在遊戲結尾,當我們再次面對他時,他已經被折磨得精神失常,反覆念着“1、2、3、5……”,卻始終說不出“4”。

關於這個數字,有多種理論:或許是酷刑導致的心理障礙,或許是艾登車禍時的車牌號,但最令人不寒而慄的理論是,他被 CTOS 系統植入了潛意識信息——斐波那契數列。這證明了布魯姆公司那個名爲Bellwether的計劃是多麼恐怖。

莫里斯和艾登,兩個都被奪走摯愛的男人。最大的區別在於,艾登獲得了第二次機會,而莫里斯則墜入了無盡深淵。當你瞭解了這一切,在遊戲最後選擇“饒恕”或“殺死”他時,這個決定才真正擁有了千鈞之重。

十二年過去了,圍繞《看門狗》的喧囂早已散去。當年的憤怒玩家們或許早已轉向了新的戰場。留下的,是一款在許多方面製作精良,卻被自身營銷所反噬的遊戲。

它的黑客玩法或許深度不足,淪爲了一鍵觸發的華麗特效。它的道德系統形同虛設,無法真正反映玩家行爲的灰色地帶。但是,它擁有一個陰鬱而迷人的世界,一套紮實爽快的戰鬥系統,以及一個遠比表面看起來更深刻、更悲傷的故事。

我曾因外界的評價而誤解了它,相信了那些關於它的負面敘事。但現在,當我重新回到這座雨中的芝加哥,我看到的不再是“本可以”的遺憾,而是一個偉大作品的真實面貌。

它,真的很好。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com