每一次打電話回家,我媽總會把“聽到沒,三頓喫飽啊”作爲結語,彷彿是例行公事,必須來上這麼一句。今日就聊聊“一日三餐”“一日兩餐”與“一日四餐”

兩餐制→三餐制→一日四餐

舊石器時代以前,人們靠漁獵、採集爲生,對什麼時間喫飯並沒有形成一種制度。不管是什麼時候,只要獵捕和採集到食物,便可食用。餓了就喫,困了就睡,沒有規律。

但從新石器時代起,中國開始進入農耕社會,人們爲種植穀物開始有了正常的作息制度,所謂日出而作,日落而息。與人們的這種生產活動相適應,人們普遍實行一日兩餐制。

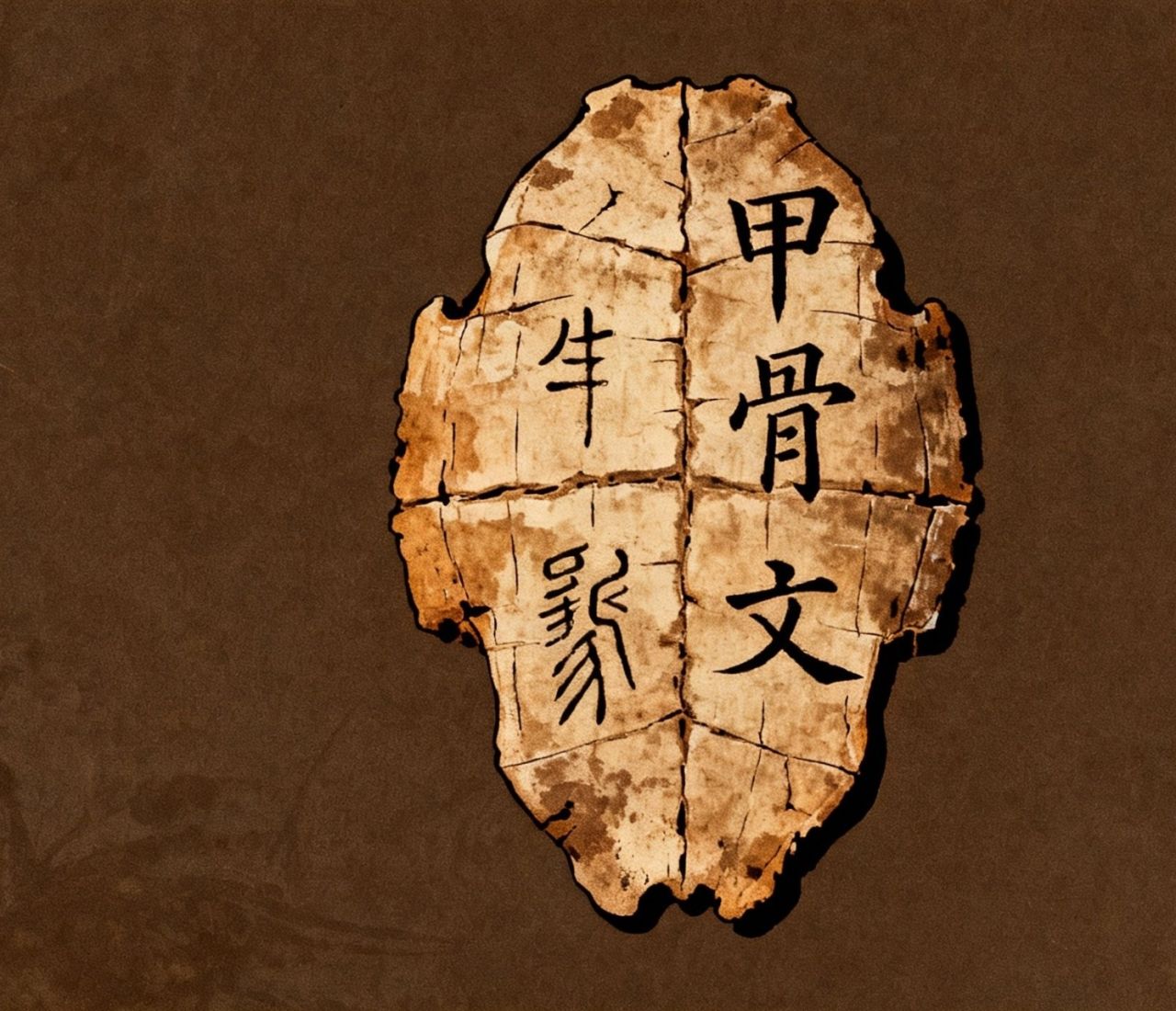

商代甲骨文中有“大食”“小食”的記載,“大食”的時間在上午7-9時,“小食”的時間在下午15-17時。

在食量上,早餐喫得多些,以便於一天的勞作,故稱爲“大食”;至於下午的飯,因爲不久太陽就要西下,天色漸黑,無法再去田間勞動,不必喫得多,故稱爲“小食”。

這種早飯喫得多的習慣,也是常見的農業社會現象。

可惜到了現代社會,得益於霓虹燈下的夜生活,大部分小年輕把早餐放到了宵夜的位置,或者壓根不喫早餐!站在科學角度上講,對身體的傷害是非常大的!

源自某書

秦漢時期,隨着農業生產力水平的提高,糧食產量多了,人們逐漸從兩餐到三餐,多了頓午餐。

不過史書出現的都是有頭有臉的人物,也就是說豪門子弟能喫上三餐,而絕大部分民衆還只是停留在兩餐。

《戰國策·齊策》中有“士三食不得饜(喫不飽之意),而君鵝鶩有餘食”的記載。說明戰國時期寄食於貴族門下的士主要是實行一日三餐的。

《孟子·滕文公上》載:“賢者與民並耕而食,饔飧而治”。宋代朱熹《注》日:“饔飧,熟食也。朝日饔,夕日飧。”說明戰國時期從事耕作的下層百姓實行的是一日兩餐制。

秦代的普通民衆仍以一日兩餐爲主,據《睡虎地秦墓竹簡》中的《傳食律》和《倉律》所示,在秦朝,一般更人、僕役、罪徒都是早晚各一餐。

漢代是中國三餐制習俗確立的關鍵時期。漢代初年,一日兩餐與一日三餐制並行,但後者已經得到社會的廣泛認可,並得以逐漸推廣。

漢代以後,包括黃河中游地區的中國大部分區域,都主要實行早、午、晚三餐制了,古稱“三食”,這是被人們普遍承認的規範飲食制度,既利於生活,也利於生產。

漢代三餐飯的具體時間如何安排

《論語·鄉黨》中孔子稱:“不時,不食”,即不到該喫飯的時候不喫飯。

鄭玄《注》日:“不時,非朝、夕、日中時”。鄭玄是以漢代人的飲食習慣來註解孔子這句話的,這說明漢代已初步形成了一日三餐的飲食習俗。

請用家鄉方言閱讀這段文字~

第一頓飯爲“朝食”(亦稱早食),時間在天色微明以後,成書於西漢的《禮記·內則》論及未冠笄者事親之禮:“男女未冠笄者……昧爽而朝,問:‘何食飲矣?’若已食則退,若未食,則佐長者視具。”

未成年的男女,在天色微明以後,就要去向父母請安,問候飲食。如果父母已用畢早餐,即可告退,如未進食,就在一旁侍奉,等候差遣。

第二頓飯爲“晝食”,漢人又稱(shang三聲)食,也就是中午之食。

《說文解字》:“晝食也。”清人段玉裁說:“此猶朝日饔,夕日飧也,晝食日,俗訛爲日西食日,見《廣韻》。”

今人張舜徽先生《說文解字約注》認爲:“許(慎)雲晝食,謂中午之食也。晝字從晝省,從日,言一日之中,以此爲界也。今湖湘間猶謂上午爲上晝,下午爲下晝,則晝食爲午食明矣。

《太平御覽》卷八百四十九引《說文》作‘中食也’,謂日中之食也,猶今語稱中餐也。”可見,中食一般是在正午時刻。

第三頓飯爲“食”,也稱飧食。即晚餐。《說文解字》雲:“飧,也。”而釋則說:“申時食也。”申時一般是在下午15—17時之間。古人習慣早睡早起,所以第三餐飯的時間安排比現代人的晚飯時間要早一些。

晚飯那些事:呂氏集團慘遭團滅

時正是喫飯的時候,這在《史記》中也有印證,《史記·呂太后本紀》雲:“日時,遂擊產。”當時周勃等人誅滅諸呂,正是利用這個喫晚飯的時機,猝不及防地給諸呂以突然襲擊,才擊潰了呂產的禁衛軍。

大家都是皇帝

一日三餐制在漢代雖然得到普遍的實行,但兩餐制並沒有退出歷史舞臺,許多地方還存在根據季節的不同和生產的需要而採用兩餐制,有些窮苦人家也常年採用兩餐制。

與普通百姓一日三餐或一日兩餐不同,漢代皇帝的飲食多爲一日四餐制

班固《白虎通義·禮樂》載,天子“平旦食,少陽之始也;晝食,太陽之始也;晡食,少陰之始也;暮食,太陰之始也。”

原因是帝王的夜生活時間長,需要晚上加餐。這也是很多小年輕那啥了之後還要去喫燒烤補充體力的原因。夜生活太消耗體力了!

從古代社會看現代社會的話,現代人可以算得上是人均帝皇了!

總之,飲食餐數的實行情況主要因飲食者身份地位的不同而異……但是可以肯定的是,盒裏的大夥兒都是一日N餐的

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com