盒友们,我是写学习、生活与游戏杂谈的老狄。今天继续结合维也纳战争博物馆里的展品,让大家了解奥匈帝国视角下的一战故事,带你们云旅游。

顺便吐个槽,一战展厅部分终于要结束了。本以为暑假就能完结,没想到花了我四个月时间才写好。就像一战时各国以为当年年底就能结束战事,结果一打就是四年多。

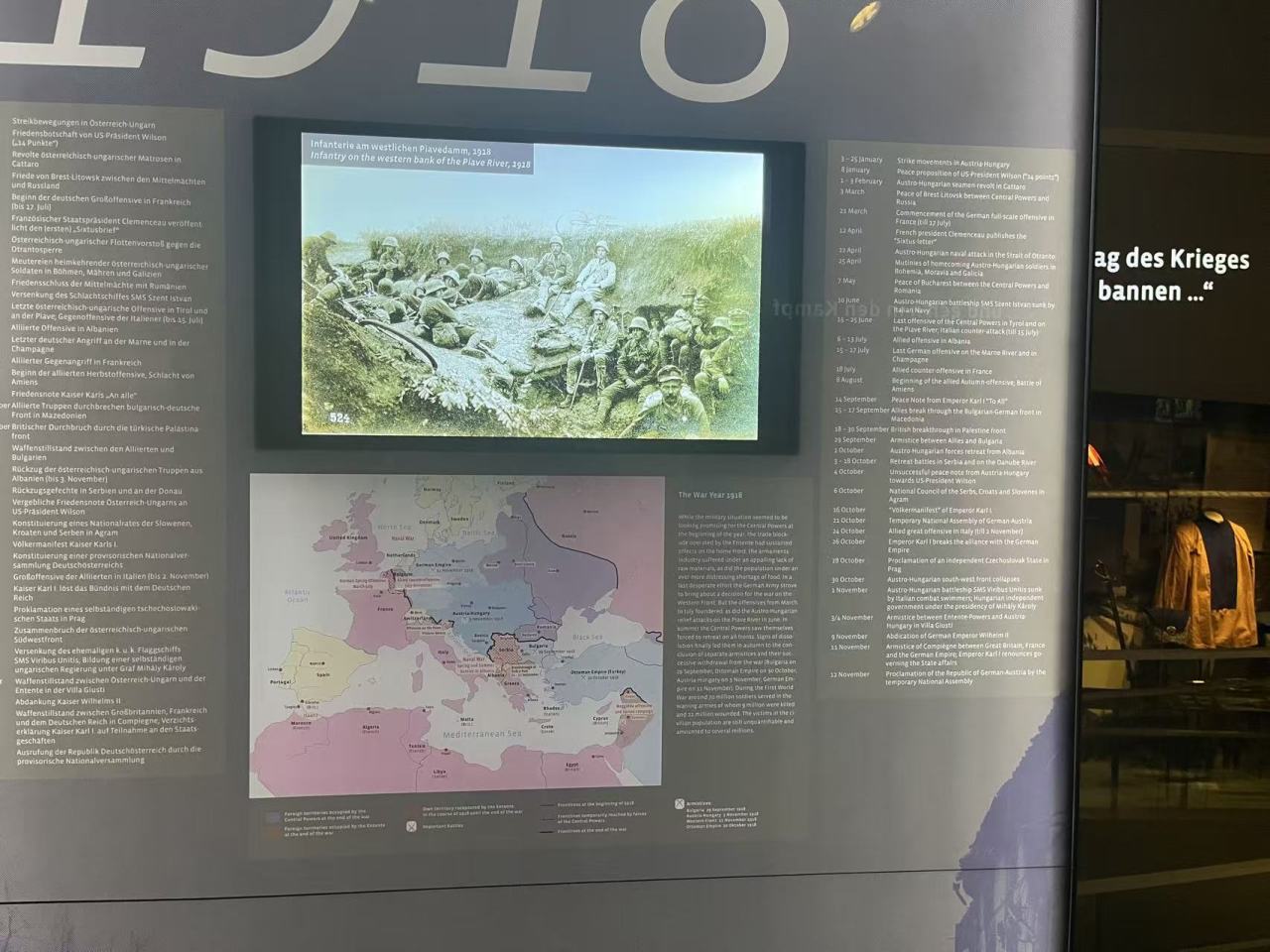

1918年战局大事记

告别了380mm攻城炮和普热梅希尔要塞工事的铁疙瘩残骸,我来到了一战展厅1918年大事记的牌子下,心想:对于一百多年前的那些小伙子们来说,这一切总算要结束了。

展牌最上方依旧是一张泛黄的历史照片,描绘的是1918年皮亚韦河西岸的步兵。皮亚韦河在意大利北部,因此是意大利战线的场景。

照片下面是1918年的战场形势图,右边的小字描绘了这一年的总体态势。

大意是,对于同盟国而言,1918年年初时的军事形势看起来还蛮乐观。然而,协约国的贸易封锁起到了持久效果,一直延伸到德国和奥匈帝国的大后方,工厂原材料短缺,食物匮乏。

于是,孤注一掷的德军在西线发动全力一击(大概是指皇帝会战,也叫鲁登道夫攻势)。但是,德军三月到七月的奋力一击与奥匈帝国在皮亚韦河的六月攻势一样,最终徒劳无果。

战地1的皇帝会战

因此,同盟国阵营不得不在各条阵线上停火和撤军。在整个一战中,世界各国共有七千万人参军,其中九百万人阵亡,两千两万人负伤。平民的伤亡更至今也难以估计,至少有几千万人(大部分是战争末期的疾病和饥荒导致的)。

展牌的两侧是英德双语的大事记,我选取了一些重要的和冷门的。

1918年1月3日至25日,奥匈帝国境内罢工运动风起云涌。同月8日,美国总统威尔逊再次发出和平呼吁,即著名的十四点原则。

2月1日至3日,奥匈帝国六千名水兵在亚得里亚海卡塔罗港的40艘军舰上发动了起义,要求退出战争,签订和约,废除君主制。后来的匈牙利王国摄政霍尔蒂此时也被困在军舰上。

不久,起义被包括舰队、海岸炮兵和海军陆战队在内的忠于帝国的军队镇压。霍尔蒂也出了大力,并且被晋升为海军上将,荣任了奥匈帝国的末代海军总司令。

霍尔蒂

3月3日,同盟国与新生的苏俄签订《布列斯特-立托夫斯克条约》。条款很苛刻,苏俄放弃对波兰、波罗的海国家、芬兰以及乌克兰和白俄罗斯大片领土的主权。这些地区约占俄国当时人口的26%、耕地的27%和超过一半的工业区。

随着条约生效,绵延数千公里的东线战场沉寂下来,德军得以将数十个师的主力部队调往西线,企图在美军大规模抵达欧洲前赢得战争。3月21日,德军副总参谋长鲁登道夫发动皇帝会战,企图一举击溃英法美联军。

4月22日,奥匈海军进攻意大利的奥特朗托海峡。25日,波西米亚,摩拉维亚和加利西亚的奥匈帝国士兵因为思乡而发动哗变。明眼人都能看出来,奥匈帝国要扛不住了。

不过协约国的罗马尼亚更先扛不住。5月7日,罗马尼亚步俄国后尘,与同盟国议和。

6月10日,奥匈帝国的无畏舰伊什特万号被意大利海军击沉。这艘排水量两万吨的巨舰竟然是被两艘各30吨的鱼雷快艇击沉的,不过因为弃舰安排合理,加上救援得当,全舰一千多人只有89人随船沉没。不知道我在威尼斯海军博物馆门口看到的船锚是不是伊什特万号上的。

威尼斯海军博物馆前的船锚,不知道是奥匈海军哪一艘舰艇上的

7月17日,鲁登道夫指挥德军在马恩河和香槟省发动最后一波大规模攻势。18日,协约国军队发起反攻。

8月8日,协约国发起了秋季攻势,亚眠会战爆发(战地1玩家狂喜),以至于鲁登道夫把这一天称为“德军最不幸的日子”。

在亚眠会战中,兵力上占有巨大优势联军正确地选择了突破地段(与正面其他地段相比,该地段德军防御纵深最小,工事较差),成功地达成了突然性并集中使用坦克,最终获胜。亚眠战役中的胜利使协约国彻底掌握了战略主动权。

9月14日,奥皇卡尔一世发布和平照会“致所有人”(to all)。15至17日,联军突破到德国与保加利亚战线的马其顿地区。18日至30日,英军也在巴勒斯坦战线突破,奥斯曼帝国的局势岌岌可危。

9月29日,保加利亚与协约国实现停火,成为同盟国里第一个扛不住的国家。不过大伙儿本来也不指望他,我也一直不知道保加利亚也是同盟国阵营的。

10月1日,奥匈帝国从阿尔巴尼亚撤军。3日至18日,帝国从塞尔维亚境内撤军。同月4日,威尔逊总统拒绝了奥皇卡尔一世的和平照会。看起来,奥匈是真的急了。

10月21日,德国-奥地利临时国民会议召开。24日,协约国在意大利战线突破。26日,卡尔一世宣布与德国断盟。

说好的牢不可破的同盟呢(意大利:是啊,说好的三国同盟呢?)?当初德国也是因为斐迪南大公遇刺才两肋插刀,结果德国还没抛下奥匈,奥匈自己倒先卖了队友,属实难绷。

10月28日,捷克在布拉格宣布脱离奥匈帝国(波西米亚人:我们早看哈布斯堡和奥匈帝国不爽了)。10月30日,奥匈帝国西南战线全面崩溃(大概指的是维托里奥维内托战役吧)。对卡尔一世来说,真是江河日下,祸不单行啊。

我的维内托老婆

11月1日,奥匈海军无畏舰“联合力量号”被意大利海军的“战斗泳者”(combat swimmers,大概是指蛙人)炸沉。同一天,匈牙利也成立了独立政府。连奥匈帝国的“匈”都跑路了,帝国自然再也维系不了。

11月3日至4日,大势已去的奥匈帝国在意大利北部威尼托大区帕多瓦郊外的朱斯蒂别墅与协约国议和。帝国军队不仅要撤离自1914年8月以来占领的所有领土,而且还要从戈里齐亚、的里雅斯特、达尔马提亚等传统国土上撤离。

此外,所有德军将在15天内被驱逐出奥匈帝国或被拘留,而协约国将可以自由使用奥匈帝国的内部通讯。奥匈帝国也将允许协约国军队从南方过境进攻德国。

戈里齐亚和的里雅斯特成为意大利海军的舰船名字就是这一和约的结果

维也纳军博展板没有说的是,同样是在11月3日,即奥匈与协约国议和的这一天,德国基尔港发生水兵暴动。11月9日,无力回天的德皇威廉二世在宣布退位,魏玛共和国成立。

11月11日,德国在法国贡比涅森林里与协约国签订停战协议(二十多年法国又在此处与德国签订停战协议)。至此,持续了四年之久的世界大战终结。

同样是在这一天,卡尔一世宣布自己正式放弃参与帝国政务,但不会放弃皇位。但显然卡尔的嘴硬没有用,第二天他就被迫出走维也纳,随后流亡海外。奥地利议会则在下一年宣布废黜他的皇位。

11月12日,原奥匈帝国德语区宣布成立“德意志奥地利共和国”,并宣称加入新成立的魏玛共和国。但是此举显然会让战败的德国更加强大,是协约国所不能容忍的。

至于凡尔赛和约的签订,也是1919年的事情了,对于这个“1918年战局”的标题来说超纲了,就不讲了。

战争宣传

如前所述,1918年对于同盟国来说是噩梦般的一年,对于德国而言是从鲁登道夫攻势的希望到贡比涅森林的失望,对奥匈帝国而言更是内忧不断和全线溃败。

因此,1918年展厅里并没有什么特别拿的出手的战绩类文物(应该大都保存在法国或意大利博物馆里),取而代之的是同盟国阵营四年来的战争宣传展品。

比如图中左上角的圣诞节装饰,我能分辨出左二的德意志钢盔和右二的土耳其大胡子,但不知道奥匈和保加利亚对应的人物,也好奇同盟国四个国家为何会出现五个人物。

比如左下角的桌游“谁会赢”,是来自奥匈帝国战争福利部的作品。现在看来这桌游名蛮地狱的,flag不要立太早。

中间的士兵娃娃原型是奥匈帝国的某个步兵团先锋。最右边的看起来像飞行棋一样的桌游,封面上有奥皇弗朗茨和当时尚为皇储的卡尔一世。

另一个展柜里陈列的是各种勋章、绶带以及同样画有奥皇父子肖像的茶具。

也有来自同盟国阵营的宣传展品。比如木头招牌里刻着的就是俄国人1917年对德奥两国士兵发起的革命呼吁。

至于呼吁者是二月革命后的俄国临时政府,还是十月革命后的苏俄,我就不清楚了。毕竟我不懂德语,展品字迹又很潦草,不能从内容中推出,展牌也没有注明。不过从上述1918年大事记的内容来看(譬如德奥水兵暴动和捷克、匈牙利的分离),这份呼吁多少起了作用。

基于同样的原因,我也不知道这面黑板上的德语(或者其他语言)写了啥,搞的和医生开的单子似的。

还有一面展牌,大意如下:

在战争期间,对于奥匈帝国官方宣传来说,越来越重要的是不仅要强化爱国主义作为团结在所谓后方的民族情感,还要让民众相信由于战争而必须做出的牺牲。

通过在1916年和1917年维也纳休闲公园(“普拉特”)举办的所谓“战争展览”,人们应该能够“深入了解”现代战争,但特别要强调的是知识、经济和社会方面的“成就”与军事管理部门和战争福利部门的协作下,众多参观者可以看到防御工事(老狄:大概是指上一期的铁疙瘩堡垒残骸),这些工事曾在山地战争中使用,类似于俄罗斯前线上的战壕和隧道系统,此外还有战争的战利品展示(老狄:可能也是我们前几期看过的展品,比如比利时的堡垒穹顶)。

这里甚至还有一座能容纳1,360名观众的剧院、一座拥有760个座位的电影院,以及众多的餐厅。在1917年的战争展览上,最终一项特别创作的海军主题展览以及M·泽诺·迪梅尔先生的景观绘画作品《安德烈亚斯·霍费尔与艾塞尔山战役》为这场精心编排的“戏剧”画上了圆满的句号。

海军与其他展品

作为碧蓝航线的指挥官和海军爱好者,展厅里的水兵帽和一众船模自然抓住了我的眼球。

首先是这顶有船锚徽章的水兵帽。可惜我对俄国海军和奥匈海军都不了解,不知道它是哪个国家的。

其次是奥匈帝国的波斯尼亚河号炮艇(原名特梅斯号)模型及水兵与非现役军官的绶带。

这艘船于1914年开工,1915年下水,1915年7月服役,一战后赔偿给南斯拉夫。1941年德国入侵时被凿沉,后被打捞归属克罗地亚,1944年6月触雷损毁。小小的炮艇先后参加了一战和二战,也算是完满的艇生了(波斯尼亚河号:并非完满)。

至于背景里的有星形图案的旗帜,其名为Burgee,译作三角旗或燕尾旗,通常用来表示船舶的归属。它也可能是奥匈帝国的海军上将指挥官标准旗。当时我只顾着拍船模了,没有拍旗帜的全局。

最有趣(地狱)的是一艘以斐迪南大公命名的医疗船。虽说取这个名字是为了纪念遇刺的前王储,但这艘船上的伤员肯定都知道斐迪南大公伤重不治的事情,不免让他们深表怀疑自己能否被治好,所以显得很讽刺。

另外,前有救不了斐迪南大公的座驾老爷车,后有救死扶伤的斐迪南号医疗舰,也算是前后呼应了。

剩下的展品有美国陆军步兵1918年使用过的春田步枪(我老婆)、M1911式手枪(我在射击场打过,也是我老婆)、船型帽(side cap,也叫侧边帽或便帽),也有法国的钢盔和8mm左轮手枪,还有一位意大利知名作家飞跃维也纳上空时投发的传单。

传单看起来像倒置的法国国旗

、

我的老婆春田

最后是奥匈帝国所武装的“乌克兰军团”的制服与军帽,以及俄罗斯海军的剑鞘、匕首和刺刀。

停战协议

这面展品的标题是“Armistice”,意思是“停战协议”。我整理照片时看到是1918年展厅里的,想当然是德国的贡比涅森林停火协议,或者是奥匈帝国在意大利别墅签署的和平谈判。今天看了具体内容,才发现是十月革命和布列斯特和约。

具体内容各位自己看机翻吧。展牌的文字配上当时的海报和历史图片,很有身临其境的既视感和现场感。

不过最左边的“生了9210个孩子”应该是断章取义+机翻的结果

伤痕

漫长的战争结束了,伤疤却没有痊愈。就像我在1914年战局那期的结尾讲的一样,各国的小伙子们都以为他们能在那年的圣诞节前回家,与家人团聚。

某种意义上他们也是如愿以偿了,只不过不是1914年的圣诞节,而是1918年的圣诞节。只不过可能不是站着回家,而是躺着或者被装在小盒子里被送回家。

大意为“我们没有人能够阻止战争的痛苦和苦难……”

最直观的创伤是物理层面的,就像橱窗里的伤残士兵照片和假肢、轮椅等展品所展示的那样。

展品上的文字上说,许多残疾者战后生活在极度贫困之中。那些腿部截肢的士兵经常被他们的家人隐藏起来,与社会所脱节。 这种隔离状态常常导致精神疾病。仅在维也纳一地,就有约12万名士兵在战后因战争神经症(应该是ptsd)而接受治疗。

心灵与精神上的创伤则比身体的伤痕更为持久。如同这幅世界名画描绘的那样,一个穿着军装的骷髅用指爪扶住了一个士兵的肩膀和步枪,稳定其射击。

这骷髅也许是士兵的同伴,全然忘记了自己早已死去的事实,想着再帮战友最后一点忙。也许它是死神的化身,明面上是帮士兵杀死敌人,实际上是想把他也引入死亡的摇篮。画的名字《士兵与死神》显然更支持后一种看法。

此外,战地1cg里非裔士兵梦回战场的闪回场景也能很好地诠释什么叫做“永远的伤痕”。

总之,这场世界大战把参战的各国打怕了。后来二战前英法对德意绥靖,二战中法国士兵士气低落,莫不与此有直接关联。

结束一切战争的战争?

世界大战彻底地改变了世界的面貌与格局。曾经纵横欧陆的四大帝国(德意志、奥匈、沙俄、奥斯曼)解体,在它们的废墟上成立了一众新国家。

与此同时,身为战胜国的英法等国也遭受了重创,作为整体的欧洲收到了极大的削弱。相比之下,太平洋两岸的美日崛起,新的国家形态出现,广大殖民地国家也加速了觉醒的进程。

世界大战催生了新技术,坦克、飞机等新武器改变战争形态,总体战模式形成,战争烈度激增。在受到封锁的德国等国,化学工业与技术得到了长足发展。

世界大战改变了社会的形态。战后妇女大规模进入职场,推动社会地位提升。战争造成数千万伤亡,引发“迷惘的一代”等社会问题。

最后,这场曾被认为是“终结一切战争的战争”到头来什么也没有终结。各国的矛盾并未因停火协议的签署而得以消弭,就像埋入土中的火种,虽然看起来已经熄灭,但总有爆发的那一刻。

就像法国福煦元帅所说的,这不是和平,而是二十年的休战。以此作为全文的结尾再合适不过了。

下一期我将继续带各位参观维也纳军博的近代战争展区(如三十年战争),与各位一起云旅游。不见不散,敬请期待!

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com