我的名字叫做柳宗元。字子厚。

公元773年,也就是大历八年,那一年我降生在京城长安。我的家族是声名显赫的河东柳氏,历经数代显贵,先辈曾有人官拜宰相,然而到了我出生的时候,家族气势已不如昔日鼎盛,所谓“世衰族微”便是如此吧。

尽管如此,我依然引以为傲的是,我父亲柳镇秉性刚正,明经出身,曾经担任过殿中侍御史,刚正不阿。我母亲卢氏出自范阳卢氏,知书识礼,信佛向善。

到四岁的时候(公元777年)我还年幼,就跟着母亲居住在长安西郊的庄园里。那年春天,长安城外的田野之间仍然弥漫着寒意,母亲就带着我坐在院子中,朗声诵读着诗文,母亲在我耳边轻声说:“”此后啊,你当静心读书,日后做一个博学、有用的人。”我看着她温柔却坚定的眼神第一次感受到知识之光的温暖。那个时候父亲因为公务经常不在身边,所以母亲就成了我最初的启蒙老师。

公元782年,那年我九岁,这一年爆发了“建中之乱”,烽火骤起,朝廷和藩镇之间的矛盾日益尖锐,曾经繁华的长安城被战火的阴霾笼罩,听闻乱兵或许会攻破城门,母亲带着我一路颠簸,去了父亲所任的夏口(今武汉一带)投奔。

之后,到了公元785年,那个时候我12岁左右,战火稍息,父亲奉调赴江西任职,我又跟着他辗转,父亲为官清廉,不惧权贵,常常直言进谏,却也因此得罪了朝中的权臣。

有人劝父亲稍作退让,父亲却一脸坚毅:“吾目无涕”(我眼中无泪,即不屈服的意思)。他仿佛在说即使屈居人下也无惧强权,无愧于心。

我悄悄站在父亲身边,我那个时候虽然年少,却对这铿锵之言铭刻于心,我心里也常常想起那些受战乱之苦的百姓,也愈发感到国家积弊之深。

也是那一年,番将李怀光叛乱被朝廷平定,南方州郡一片欢腾。崔中丞听闻我读书勤勉又略有文名,竟派人来请我代他写一篇《贺平李怀光表》上奏皇帝,我虽惶恐,却不敢懈怠,所以我仔细斟酌措辞,对仗要工整,词章须典雅。忙碌几日之后,我满怀忐忑地呈上奏章,得到一片喝彩。大家都在传颂那个名叫柳宗元的少年,他们说柳宗元是神童啊,所以写完了一篇奏表之后,我终于发现了文字的力量,不仅能够怡情养性,更能参与国家大事。

我记得那时我趴在窗前,透过纸窗的缝隙看着漫天的星辰,我就开始暗自思量:书中的道理,如果能够施行天下,或许乱世就能太平啊。文人的犀利笔锋不正是另一种刀剑吗?

孩童时期的动荡与见闻在我胸中埋下了一粒种子,随着所见所闻不断生长,就这样我怀着少年心气在母亲的授书,父亲的教诲中一路成长,我目睹了朝局的离乱,也见识过社会的百态。母亲的仁慈与父亲的刚直在我心底交融,成就了我对儒学与佛理的并行观照,也让我在日后的道路上愈发坚定。随着岁月的推移,我心中逐渐凝聚出一个抱负,如果有朝一日能够立足庙堂之上,一定要将笔墨化作利剑,匡正时弊,拯救黎民于水火,这才不枉读书人的一片赤诚。

记得那是公元793年那一年我21岁,我站在长安的街头心中那是澎湃不已,因为我刚刚成就了少年的梦想——进士及第。然而这种刚刚步入仕途,准备迎接新挑战的激动和惊喜,却被一个突如其来的噩耗击溃:父亲去世了。

我急急赶回家中守孝三年,痛失亲人的感觉就像冰冷的长安冬夜久久挥之不去。

父亲过世的这三年让我对命运有了更深的认识,但我知道无论如何生活还得继续,悲痛逐渐化作力量,我重新出发,回到仕途。

公元798年那年我26岁,我参加了博学宏词科考试,并顺利通过,这一次成功没有让我沾沾自喜,通过考试让我感受到了一种与年少时不同的沉重。我已不再是那个只想着文学才子梦的青年,更多的是对国家、对人民的责任感。

这一年我得以担任集贤殿书院的正字,负责校对经籍,管理皇家图书。虽然这个官职不高,但是也肩负着一份不可忽视的责任。我想起了我父亲曾经告诉我,读书不仅仅是为了个人的光辉,更是为了国家的兴盛。我想或许就是这一句话,才是真正驱动我继续前行的力量吧。

岁月匆匆,公元801年,那年我28岁,也就是在那个时候我被任命为蓝田尉,重新回到了基层当中。

我开始接触到更多的社会现实,生活变得愈发复杂,不再是单纯的书斋与纸上谈兵。我那段时间见到了无数贫苦百姓的疾苦,开始投入更多的心思在政治改革上,我逐渐明白好像:文字的力量远不及实际的行动。我想我心中的理想与抱负注入每一份报告,每一篇奏章中,特别期待能够通过这一条路改良百姓的疾苦,重建国家的秩序。

公元803年那年我30岁左右,最令我难以忘怀的还是那段在监察御史任职的岁月。我与刘禹锡、韩愈两位挚友共同在这一岗位时,我就觉得我们之间的关系不是简单的同事,更像是知己跟伙伴。我们每天讨论的不仅仅是文学艺术,更多的是国家的改革还有未来。我们都盼望着能以一腔热血为这个国家带来新的气象。

是的。我知道,我们想做的这个事情叫做“改革”。我也知道看了那么多史书,所有的改革之路都充满了荆棘,但我已不再是那个单纯的文学青年,我已经意识到所谓文学才子不仅仅是在文辞上求得一时的盛名,更是要通过实际的行动来承担国家的重任。但我从来没有想过理想与现实之间会有一道深不可测的鸿沟。

曾几何时我跟王叔文、王伾、刘豫锡等人一道,怀揣着救国安民的雄心壮志推行改革,我们那个时候就想:让大唐恢复昔日的盛世辉煌,所以我们全心全意推行了被后世称之为“永贞革新”的改革。这个革新有很多方面:从打击藩镇、整顿税收到废除宫市、惩治贪官,改革举措就像春风拂面,那个时候真的振奋了无数民众的心,但是“永贞革新”没有进行多久,命运的脉络远比我们所愿意看到的更加复杂。

公元805年,那个时候我32岁,正值壮年,我也站在权力的巅峰,我因为跟王叔文等人的政见契合得到提拔为礼部员外郎,掌管着整个国家的礼仪、祭祀与贡举。我们推行的“永贞革新”受到了宦官、藩镇以及许多保守势力的强烈反对。虽然短期之内民众的支持给我们带来过一丝希望,但是权力的博弈始终充满了不可控的变数。曾经支持我们的顺宗帝病情加重,已经无法继续理政。而宦官集团的那些太监们他们在背后操控着一切,宫中被他们搅得一片混乱。

我清楚地记得,那是四月的一天,顺宗被迫禅让帝位给太子李纯,历史称之为“永贞内禅”。

李纯继位之后对我们革新派充满敌意,在那个令人窒息的8月里,我跟刘禹锡、韩泰、陈谏等人一同被贬为远州司马,这就是历史上所说的“”二王八司马”。

唉,改革的梦想在无数的压迫与争斗之中,破碎了,最令我感到心寒的不是外界的打压,而是许多人开始跟我还有我的那些同僚们,跟他们划清界限,我那个时候都要崩溃了,我背后是曾经的同盟与朋友,而眼前是划清界限的敌人,还有权力的无情,我心中只有无法言喻的惆怅,还有无奈。

我看着那些背弃的眼神我心中涌起一股愤慨我说为什么要在权力面前低头?为什么要放弃我们曾经的理想与奋斗?

我又开始回想起父亲曾经面对困境时说过的那句话:“吾目无涕”。是,正是这一句话让我在逆境当中仍能保持一颗坚韧的心,始终不向命运屈服。

公元806年八月,那一日我接到宪宗的诏令心中像是被重重地击打了一下,圣上说“”纵逢恩赦,不在量移之限”,意味着以后哪怕圣上大赦天下,你们这些人也不在我们考虑的范围之内。特别绝望,所以那个时候我就只能带着母亲,还有仅存的那一份亲情踏上了这一条命运交错的漫漫贬途,我被贬的地方叫做永州(今湖南永州),

永州远离京城,几乎与世隔绝,这里的环境恶劣,气候湿热,满地蛇虫野兽,让作为北方人的我更是水土不服,而更加让我难以忍受的是母亲的病痛,在那个地方也没有什么特别好的医疗条件。公元807年五月,她就在这里因病去世,

我就想起母亲随我四处迁徙,忍受风雨辛酸。我想如果我柳宗元没有被贬,那这个温暖的家本该继续在长安,我定会让她得到最好的照料,安享晚年,而如今她却未能熬过这荒凉的岁月。

母亲去世之后的几年痛苦如影随形。4年后我的女儿也在永州病逝,看着她年幼的面庞渐渐消逝,我几乎失去了所有的力量。

一个接着一个的打击就像海浪一样把我拍到了无尽的深渊里。我那段时间曾经想着尝试:我要振作,我想用文字跟理想填补内心的空虚和悲伤,但每一次动笔泪水都会模糊了我的视线,这种身体上的痛苦与心灵的折磨交织在一起,令我几乎无法忍受。

你说我柳宗元啊,我柳宗元曾几何时站在朝廷的中心,怀揣着改革的理想,我盼望着为大唐复兴贡献一己之力。而如今我只能在这一片遥远的荒土中回忆起那些早已逝去的梦想,任凭时光无情地摧残吧。

在永州的日子里,我不仅要忍受自然的恶劣环境,还要跟无尽的痛苦与内疚作斗争。我的性格本来就不外露,所以痛苦就成了我最亲密的朋友。我的身体也渐渐的衰弱,我的牙齿不知道为什么开始松动了,双鬓也开始变白了。我那个时候只有30多岁,脸显得老态龙钟,形容憔悴,但即便如此,我仍然不曾后悔过自己的选择。

在这荒凉的山水之间,在这一段孤独的岁月里,我重新审视自己的人生,渐渐地,政治的幻灭让我从追求功名的理想执着转向了内心更为深沉的思考。我不断地在写作当中寻找自己,没有豪言壮语,也不再渴望用文字去改变世界,我只是单纯地记录眼前的一切,每一次拿起笔,我都好像是跟过往的自己告别,又像是与未来的自己对话。

在这里我与外界断绝了联系,但是我内心的波澜从来没有停止,那些曾经的理想和抱负似乎并没有完全消散,他们在我的文字里找到了新的归宿,所以我开始走出庙宇,走入山林,随心而行,去体味这片大地的风光。我开始以一种新的形式与大自然对话,倾听他们的声音,也就是在这种情况下,我写下了这篇小石潭记:“”潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见,其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃…”

这篇小游记表面上看只是描绘自然景色,但是仔细品味里面的情感和那一份深沉的寂寞,我觉得才是最动人的部分。

谁能看到我笔下描写的并不是大山大水的豪迈,而是一颗在孤独当中逐渐明澈的心。

我的生命曾经因为朝堂的风云而波澜壮阔,然而现在它已经悄然收敛,沉静如潭,这不仅仅是一片山水的写照,更是我柳宗元内心的真实写照。

孤独是我跟这个世界对话的唯一方式。

在永州的这些年,我慢慢学会了如何在孤独与沉寂当中找到自己的安慰,我带着我曾经的痛苦跟孤独写下了那一首《江雪》:

“千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”

其实这几句诗就是我内心真实的写照。我独自乘船行于江上,江面泛着淡淡的雪光,四周一片苍茫。在漫天飞雪当中万物寂灭,一舟孤影就在江面上,白茫茫一片天地空无一物,世界好像停滞了,就像我的人生也停滞了。

是的。这雪地当中这江面之上,孤独跟无助是我唯一可以依赖的伴侣,而我也在这无声的雪夜当中钓取着属于我的那一片宁静。

元和十年,也是公元815年,朝廷传来诏令,唐宪宗终于收回了他当初对“永贞革新”的决心,召我还有刘禹锡等人回朝。

我本来没有太多奢望,我只希望能够回到那个曾经承载我无数记忆的地方——长安:这里是我出生的地方,也承载着我少年时的理想跟憧憬,我已经不再年轻了,我也不再对政治有着当年的热情,但是总能找到一丝慰藉吧,哪怕只是返回故土。我记得自己还是一个年轻人的时候,满怀着梦想满是热血,但是我心中的那一份激情,在这10年永州岁月中早被磨掉了。

十年饮冰,心早已冷却,故乡啊。即使我知道我这一次回来或许再也无法恢复曾经的光辉,但回家了呀。

那就够了。

拿到这份诏书,我忍不住泪如雨下,所以我那个时候兴奋地写下了《诏追赴都二月至灞亭上》,我写:

“十一年前南渡客,四千里外北归人。

诏书许逐阳和至,驿路开花处处新。”

所以我回到了长安。

但是好景不长,我在长安的日子不过短短一个月,因为刘禹锡写的一首桃花诗再次遭到了政敌的陷害。刘禹锡写的啥呢?他写:

“紫陌红尘拂面来,无人不道看花回。

玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽。”

他说我刘禹锡又回来了,就是因为这首诗,我们被政敌诬告“无悔过之心”再遭贬放。

我回来没一个月再度被贬,我真是心如死灰啊,就像荒芜大地上被随风打翻的尘土,这一次我被贬到了柳州,虽然官是升了,但是柳州这个地方更偏、更远。

我那个时候就知道:诶,远离了长安,就是远离了曾经的自己,但我其实不孤单,在这一片寂静的土地上仍然有很多温暖,比如刘禹锡,我的这位挚友因为那首诗也被贬了,

但他身处的播州(今贵州遵义)比我被贬到柳州更为遥远艰苦,我心中特别不是滋味,我忧虑他老母(身体)的康健,所以我上书朝廷,我请求让我们二人对调,让刘禹锡到条件稍微好一点的地方,虽然朝廷没有完全答应,但是将刘禹锡改调到连州(今广东清远),也算是我的一番努力吧。

但不管怎么样,我跟刘禹锡终究还是要分别。我们在衡阳分别的时候,我心里特别不是滋味,诶,泪水在眼中打转,曾经的梦想跟那些共同度过的时光都像流星一样,我也老了,所以我那个时候写下了《重别梦得》:

“二十年来万事同,今日歧路忽西东。

皇恩若许归田去,晚岁当为邻舍翁。”

我们曾经一同走过那么多风雨,陪伴彼此度过艰难的岁月。我多么希望能够在晚年的时候安静地跟刘禹锡一起,过一过平凡日子,做两个邻里的老翁啊,但是这个小小的愿望终究未能实现。

我们这一次告别,就成了最后的诀别。

我初到柳州身为刺史,登上城楼远眺四周,心中百感交集。

茫茫的沙野苍凉、空旷。

我不禁想起与我一同被贬的刘禹锡还有其他志同道合的好友。曾经我们想着改变世界,但是现在天南地北,音信难寻,特别孤寂、伤感。

你说何时再能见面呢?

我也不知道。

所以到了柳州,我就挥笔写下了这首《登柳州城楼寄漳汀封连四州》,用来寄托心中的无尽愁思:

“城上高楼接大荒,海天愁思正茫茫。

惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。

岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。

共来百越文身地,犹自音书滞一乡。”

早在“永贞革新”之前我便有言:“致大康于民”、“心乎生民而已”、“无忘生人之患”,这不仅仅是我的政治主张,更是我立身为官的根本理念。

所以我到柳州我就开始着手实行了许多改善百姓生活的措施。

首先我废除了奴隶,解放了奴婢。在我们唐朝等级森严,奴婢我觉得就是社会的一大污点。他们地位低贱,就像是主人的玩物,直至生死都掌控在他们主人的手里,而且奴婢的身份是世代相传的。柳州作为远离朝廷的偏远地方,我那个时候发现奴婢的制度尤为严重,那些拥有奴婢的豪强地主对百姓的压迫更是残酷无情。所以面对这一种不公,我丝毫不畏惧权贵,我毅然决然地决定,要废除奴婢的终身制,允许他们通过赎身或者劳动来获得自由。

我希望通过这样的改革打破奴婢的身份固化,我也希望为那些无辜的百姓带来一线生机。

其次我又想到了民生,开始发展生产,柳州的地理条件虽然不如长安等大城市,但是我依然通过种植柑橘、竹子、柳树等方式,极大地改善了当地的环境,为百姓提供了更好的生计。我发现当地的居民想要打井(吃水)需要到很远很远的地方,所以我就组织人口在当地打井,解决了人们的水源问题。

很多人都说我柳宗元做的是小事,但我觉得这些看似平凡的小事,实则为百姓的生活带来了实实在在的改善。

此外,我兴办学校,恢复了“府学”,提倡文化教育,来传播中原的文化。当地的百姓特别迷信一件事情就是用鸡来算命,他们还有献祭畜生的陋习,我就利用我手中的权力强力破除掉这些迷信,推广医学,倡导科学。我知道只有通过教育才能够真正地改变人的思想,才能为国家的未来铺路。在柳州的4年当中,作为一名地方官员,我没有低头依附权贵,哪怕这样可以让我的生活变得更好,我也没有迎合上级。我做的始终是以百姓为本,精于州务,勤政为民。

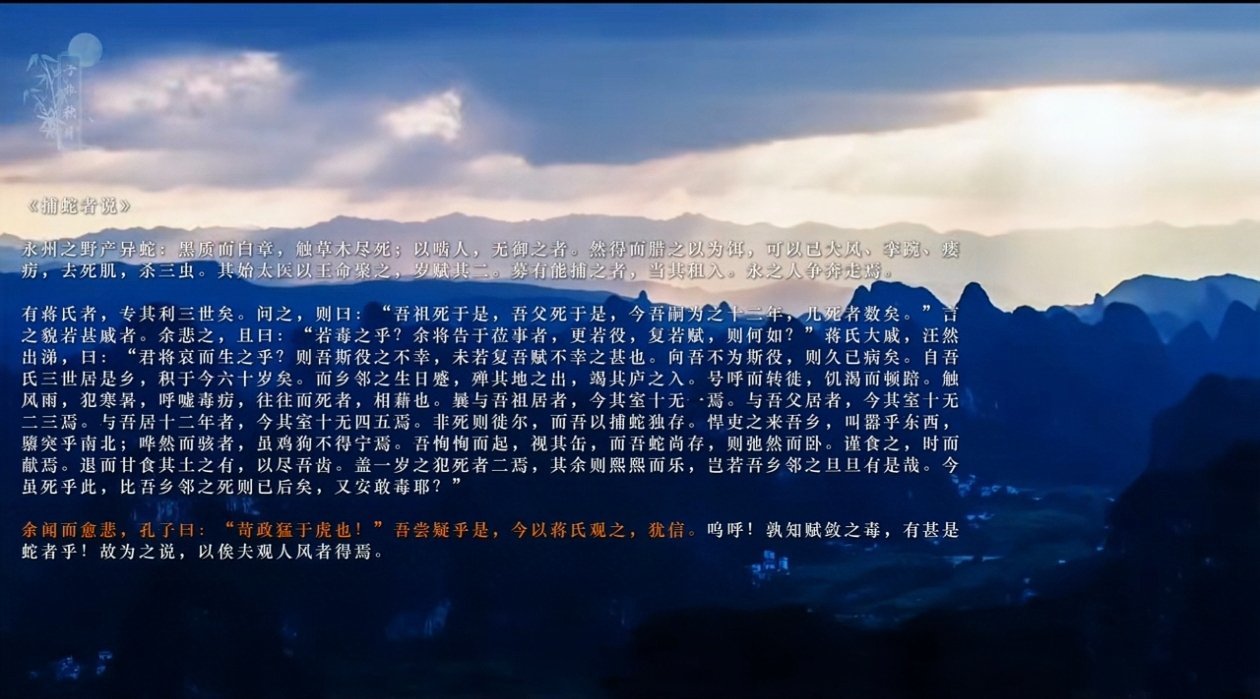

我坚信民本思想才是治国的根本,唯有站在人民的这一边,才能真正为国家的未来打下基础。就像我之前写了一篇文章叫做捕蛇者说,那里面写“苛政猛于虎”,那些压迫百姓的政令实则比猛虎还要可怕。我在柳州的所作所为正是让那些苛政远离人民,让百姓的生活得到实实在在的改善。

但是自从来到柳州,我的健康日益消退,我的身体几乎被病痛吞噬,百病缠身。每一天的痛苦都拉扯着我的灵魂,但即便如此,我依然没有停止为百姓操劳的脚步。

虽然身体越来越虚弱,但我始终觉得“许国不为身谋”,我宁愿承受着这些痛苦,我默默忍受所有委屈我也不愿意让百姓的希望,因为我,而破灭。正因如此,我拖着病体仍然坚守政务,我始终没有放弃为柳州百姓做实事的责任。

当时在长安的唐宪宗始终对我们这些人发起的“永贞革新”中的“罪臣”耿耿于怀,而反对派的攻讦与不断阻挠,致使我重回长安的希望遥不可及,

“一身去国六千里,万死投荒十二年。”

我的心情愈发沉重,也正如我的身体越来越虚弱。

岁月无情,官场的失意与流亡生涯的孤独就像,一股无法挣脱的阴霾时刻笼罩在我的心头,我能做的就是为百姓办点事,而如今我好像也办不了多久了。

那时,阳春2月的景象竟然像秋天一样寒冷、萧瑟。百花盛开,本来应该是生气盎然的季节对吧?但是你知道那天突如其来下了一场暴雨吗?

榕叶满庭,湿漉漉的泥水四溅,黄莺就在庭院中哭泣,这样的景象让我更加忧虑孤独,所以我提笔写下那首:《柳州二月榕叶落尽偶题》

“宦情羁思共凄凄,春半如秋意转迷。

山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼。”

病痛,失意,乡愁,这一切就像无形的枷锁,让我紧紧地束缚在那里。

回望往事我不再年轻,头发早已花白。

岁月无情,我何时才能回到故乡?

何时才能结束这漫长的“流亡”生涯?

我也不知道。

我的生命之沙正在悄悄流逝,我深知自己时日无多,所以那段时间我又开始写诗:

“从此忧来非一事,岂容华发待流年?”

病痛折磨,政治失意,让我的愁绪更加浓重。心烦意乱。

我因为强撑着病体处理政务,我的身体也愈发虚弱,但,那段时间我的思绪却经常飘向故乡,仿佛那一座遥远的山川仍然能给我力量。

所以我在诗中写:

“海畔尖山似剑铓,秋来处处歌愁肠。

若为化得身千亿,散上峰头望故乡。”

在我生命的尽头我有一种深刻的预感,我知道,自己时日不多了,所以我开始料理我的后事。我把自己所有的作品整理好寄给刘豫锡,希望他能够帮我把这些作品汇集成集。

我还有4个未成年的孩子,我把他们托付给了刘禹锡跟韩愈,我希望在我死后他们能照顾好这些孤苦无依的孩子。

与此同时,在长安,吴武陵、裴度等老友仍然在四处奔走为我说情,他们力求把我调回长安,但命运就像我的生命一样,早已经不在我的掌控了,还没有能够等到我回到长安,我就在柳州病逝了,年仅47岁。

是的。

我的故事,嗯,到这里就结束了。

他的名字,叫做柳宗元。他是唐代文学的重要人物,不仅是古文运动的杰出代表,还是一位哲学家、政治家、诗人和散文家,他的作品涉及哲学、政治、文学等多个领域,影响深远,至今仍然被传颂。

柳宗元的哲学思想,继承并发扬了唯物主义,批判天命论。他强调社会历史是自然发展的过程,他在《天说》《天对》等哲学论文当中提出了“人”而非“神”的重要性,展现出当时对社会政治的深刻思考。

在佛学方面,柳宗元虽不是虔诚的佛教徒,但他从佛教中吸取思想,将佛学与儒家思想结合,以达心灵的解脱,他的思想兼容并蓄,成为唐代思想的独特风景。

柳宗元的诗歌语言朴实,风格淡雅,特别是在《江雪》、《渔翁》、《溪居》等作品当中,他通过清新俊爽的笔触表达了流放期间的幽怨与哲理。他的诗歌展现了深沉的情感与思考,影响了许多后代诗人和文化学者。他的辞赋作品继承了屈原的传统,情感真挚,行事严谨。他的“九赋”和“十骚”代表了唐代辞赋的高峰,也体现出他在困厄当中的坚持与理想。在散文创作上,柳宗元和韩愈共同发起了古文运动,主张“文道合一”。他们提倡文章应该反映现实,批判时弊,而他的作品如《永贞革新论》、《捕蛇者说》等,不仅在艺术上有所创新,也在思想上引领了唐代散文的革新。

柳宗元的山水游记《永州八记》在中国古代山水游记中占有十分重要的地位,它通过细腻的笔触和自然景色的描写,表达了对自然的深刻感受和内心的抒发。除此之外,柳宗元的寓言作品如《黔之驴》、《游某事之蜀》等,也通过生动的故事揭示了社会的不公与人性的弱点,具有强烈的社会责任感。

我们不可否认柳宗元的文学成就横跨诗歌、散文、辞赋、寓言等多个领域,他的作品在形式和内容上均具有创新意义,并对后代文学产生了深远的影响。

无论是哲学思考还是文学形式上的突破,他都为中国文化的传承做出了杰出的贡献。

他的名字,就叫柳宗元。

永州10年的冬月,他经常盯着结冰的砚台发呆。长安的月光曾经照在翰林院的青砖上,如今却碎在蛮荒之地的瘴江里,但这个发呆的身影没有放任自己溺死在愤怒中,他在潮湿的竹纸上写《黔之驴》,笔锋一转竟成了预言大师。他给渔翁、樵夫、牧童立传时,字字都沁着土地的生气。

其实最让我动容的就是他的矛盾。他写《江雪》时明明在说:“天地间只剩我孤零零的一个人”,但他转头却在柳州修水井、办学堂、放奴婢,那个独钓寒江的身影,怀里其实揣着温热的人间烟火,就像他总说:“余虽不合于俗”,可翻开《永州八记》,满纸都是对一草一木的痴缠,

读他的诗文,总觉得有雪粒子往骨头缝里钻,不是苏轼“大江东去”的旷达,也不是杜甫“沉郁顿挫”的悲怆,而是像永州江畔那些嶙峋的怪石被命运反复冲刷后,反而显露出粗粝的生命力。

柳州城头的木棉花年复一年的绽放,柳宗元最终也没能返回长安,但他在精神荒野中开辟的道路,让后世的文人看到了另一种可能。

“当庙堂之路断绝时,思想的星空依然璀璨”,他的命运似乎就是从灿烂的荣光走向深沉的孤寂,但恰恰是在这样的孤独和落寞当中,他的笔触开始变得更加有力,更加深邃。这种在绝境中的创造性转化,让中国文学史拥有了最苍劲的冬日印象,也让知识分子的精神图谱上多了一条向死而生的曲线。他临终前或许会回想起自己写过的诗句:

“若为化得身千亿,散上风头望故乡。”

是的,那个昔日的长安少年最终没能回到故乡,却在他用血泪浇灌的南方土地上长出了新的根系。这种在绝境中依然保持书写姿势的倔强,比任何华丽的修饰都更加接近文学的本质。这种本质其实更像是如今的我们竭力寻找的对抗异化的精神抗体。

你说当现代人困在996系统当中,被迫成为“新永州司马”时,那个在寒江边独钓的身影好像突然变得鲜活。他提醒我们:

“真正的觉醒,”

“往往始于承认所处世界的荒诞。”

“而人的高贵,”

“正在于,在看清生活的真相后,”

“仍选择在废墟上种植一株思想的芦苇吧。”

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com