夜里两点的牢房像一口慢慢晾干的水缸,墙面起皮,灯光发白,脚步声像砂纸。

你是那只红毛狐狸,托马斯,被塞进一台按铃作息的机器里——点名、排队、就餐、劳动、放风、宵禁,像在城市里上班,只是把工牌换成了囚服。

日复一日的监狱内打工

越久越明白,这座监狱不是城市的反面,它是城市把秩序拧到极致后的等身模型:谁掌握食堂与拳赛,谁就掌握分配;谁给你贷高利贷,谁就掌握你的未来;而所谓“改造”,更像给每个人贴上一张能被调用的功能标签。你在标签之间游走,学会用魅力换路、用拳头开门、用沉默保命,渐渐看见“自由”并不等于“离开”,它更像是把选择权从系统手里一点点撬回来的技术活。

拳头才是硬道理

官方给你的任务是“洗清冤屈”,可这件事真正困难的地方并不在证据,而在于你要决定:当真相与生存短兵相接时,你愿意牺牲哪一个。

囚犯们都长着动物的脸,这不是可爱化,而是把人的“社会角色”做了外显:大脚一踩就是力量政治,尖牙一咧就是威慑与面子,黑爪伸出就是债务与算计。它们是三种统治术,也是三条成为“自己人”的路径。你靠近某个阵营,就在某种秩序里换取庇护,同时失去另一种可能。

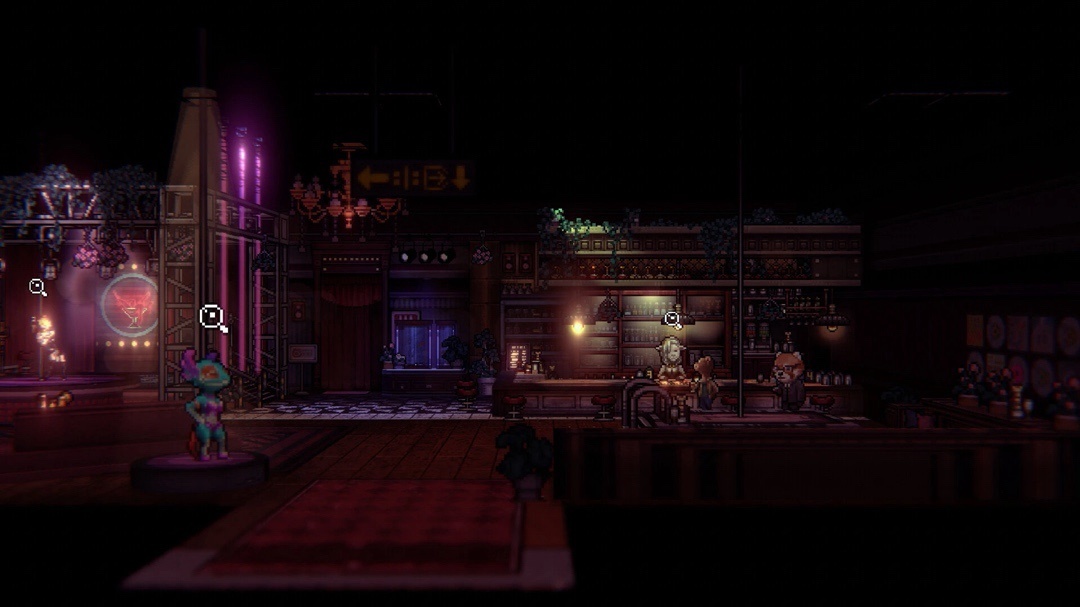

搞好关系才是游戏的本质

越狱并非一条通道,而是一幅拼图:洗衣房的蒸汽、医务室的钥匙、下水道的铁栅栏、停车场的死角,所有细碎的“无意义”都在某一刻变成钥匙孔里卡得刚刚好的齿。游戏最迷人的地方,是它迫使你承认现实的颗粒度——计划不是一次性的蓝图,而是无数个“如果不行就换另一手”的备忘。

你会在夜里绕开摄像头,白天在操场上笑,午后在图书室装乖,傍晚在拳台下注。你在每一次试探里学会“进行中的道德”,那种没有标准答案、只能现场权衡的伦理,把教科书里干净的正义与邪恶揉成了真正会弄脏手的颜色。

躲避中心花园摄像头

当另一位视角——黑豹警探介入时,棋盘忽然翻面。你曾以为自己是在与权力角力,现在发现权力内部也自相牵制;你以为“潜伏”是单向度的伪装,现实却让你在多重身份的缝里反复自证。

两个主角像一对剪刀,分别从“外部监督”与“内部秩序”剪入这座迷城,最后在某个节点相遇。那一刻你会意识到,作者真正要你体验的不是“逃脱的爽”,而是“判断的重”。无数次你可以更快一些、更脏一点、更稳一手,但每一次都要回答同一个问题:为了抵达明天,我今天愿意成为谁?等你把这句问到尽头,越狱就不再只是一次逃离,而是一次自我缝合——把被体制分割成零件的人,再次缝回成一个能承担后果的整体。

黑豹登场代表1.0时代正式开启

我喜欢把《动物迷城》当作国产都市派CRPG的一次“制度现实主义”练习:它不靠神选之人、不靠史诗背景,而是把一个“可管理的社会系统”缩微进监狱,要求玩家在实时的、可错的、可补救的生活里练习政治感知与伦理耐力。它预示着一条可复制的创作路径:小体量世界+高文本密度+生活化沉浸模拟+多视角结构,在不牺牲可玩性的前提下,讨论真实社会里的资源、风险与情感债务。

往前看,这部作品完全可以把“越狱之后”扩成“城市篇”——当你回到报社、回到警局、回到选举、回到每一张合同与每一条监管条例,监狱的一切并不会消失,它们会换了名字继续在那里;而玩家训练出的判断力,才是能否穿行其中的真正通关钥匙。

小浣熊视角的城市生活

如果一定要给它一句注脚:这是一部教你在体制里寻找空气的游戏,你学会了呼吸,才谈得上奔跑;你学会了奔跑,才配得上自由。至于“真相值不值得”,游戏不会替你回答,它只会把选择权交还给你,然后让结局诚实地陪你回家。

——顺带说一句,作品目前提供狐狸记者托马斯与卧底警察黑豹鲍勃两条主线可选,机制与叙事因视角差异而呈现出互文的趣味,你可以从任何一端开始,再在另一端看见先前的自己。

在另一端看见先前的自己

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![通关《动物迷城》后,游戏官方给我寄了一封信[cube_惊讶]](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/08/28/e0cbced1c5462cccd5a0ef8ed6821094.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)

![[动物迷城]速通监狱|狐狸线越狱攻略](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/07/30/e7d646094b7921d90d0c8cf2b7aaf40e.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)

![[动物迷城]少走弯路|狐狸线主线剧情攻略](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/07/24/71f111e2569e232d52d479c480c3c9e2.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)