不爲帝王將相立傳,只爲蒼生衆民作史。

8月4日,著名歷史學家許倬雲離世,在美國匹茲堡逝世,享年95歲。許倬雲曾寫下古代中國三部曲,被譽爲“華語世界最具影響力的史學大家”,對歷史學貢獻巨大。許倬雲身上還有很多有名的標籤,比如他是史學巨擘傅斯年的學生,也是知名作家王小波的老師,還是王力宏的舅爺爺,與錢鍾書是感情深厚的表叔侄,而許倬雲一生的經歷其實極爲坎坷,他的離去,也標誌着一個時代的終結。

01 許倬雲

許倬雲於1930年出生於福建廈門的鼓浪嶼,

籍貫江蘇無錫,家學淵源深厚,

父親是辛亥功臣、海軍少將許鳳藻,母親章舜英則出身於無錫的世家,

這樣的出身,讓許倬雲自幼便可以浸潤在傳統士大夫的文化氛圍中。

不過當時中國正值內憂外患、風雨飄搖之際,

由於母親孕期生病再加上營養不良,許倬雲出生便患有嚴重的先天性殘疾,

骨骼發育不全,他從人生一開始就充滿了常人難以想象的磨難,

此後長達二十八年的時間裏都無法正常站立行走,終身行動不便。

然而也正是這種不幸,塑造了許倬雲頑強的生命軌跡,

他在自傳中反覆提及過一句話:

“我的不幸,變成我的幸運,因爲我能專心念書” 。

02 童年創傷

緊隨個人不幸而來的,是時代的巨大創傷,

抗日戰爭全面爆發,許倬雲童年就充滿了顛沛流離的記憶,

隨家人踏上逃難之路,親眼目睹了戰爭的殘酷,

無辜百姓的屍體橫陳路旁,日本軍機在頭頂進行無差別的掃射,

上午還在一起玩耍的夥伴,下午就天人永隔,

這些記憶也讓許倬雲變成一位極具人文關懷的學者,

可以直接面對死亡與流離,

讓民間疾苦這四個字不再是書本上的概念,

而是許倬雲學術生涯中無法磨滅的烙印,

所以在許倬雲的論文中,他總是可以超越帝王將相的敘事史觀,

轉而聚焦於普通百姓的日常生活、心態變遷和生存掙扎,

某種意義上,許倬雲一生的學術成果,

都是在回應童年熔爐中產生的那些終極問題:

我們如何才能避免歷史悲劇的重演?

03 求學之路

許倬雲在臺大歷史系完成了本科和碩士的學業,師承傅斯年教授,

在這裏,許倬雲打下了非常堅實的文獻學與考古學基礎,

有幸受教於李濟、董作賓、沈剛伯、李宗侗等第一代從海外歸來的學術大師,

博士階段受到校長錢思亮與胡適等人的資助,

獲得寶貴的獎學金,得以遠赴重洋深造。

1962年,許倬雲在美國芝加哥大學獲得人文學科博士學位,

在芝加哥,他系統性地接觸了社會學的理論與方法。

許倬雲在芝加哥大學博士畢業(最右杵拐者)

這種跨學科的研究經歷,也爲他日後治史的獨特風格埋下了伏筆,

使得許倬雲可以跳出傳統漢學的框架,

以全新的視角審視中國歷史的複雜面貌。

博士畢業後,許倬雲返回臺大歷史系任教,並擔任系主任,

1970年,許倬雲前往匹茲堡大學執教,在第二年就升爲正教授,

同時受聘爲香港中文大學、南京大學、夏威夷大學、杜克大學等多所知名學府的講座教授。

04 重塑中國史研究

傳統史學擅長描述朝代興替、制度沿革,

但在解釋社會結構的根本性變遷時,往往顯得力不從心,

許倬雲最關心的恰恰是社會流動、經濟形態、文化整合等宏觀的動態過程,

要研究這些問題,文獻考證只是基礎,

還需要社會學、人類學和經濟學跨學科研究,

許倬雲提出用統計學方法,將散見的史料轉化爲可量化的證據,

從而揭示歷史的宏觀趨勢,

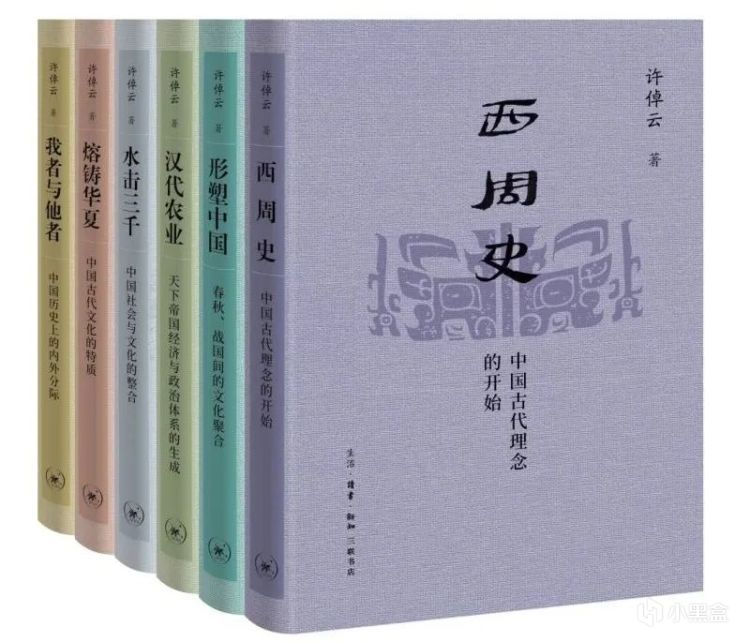

許倬雲第一本學術專著是《中國古代社會史論》,

書中對《左傳》等文獻中春秋時期人物的出身進行統計分析,

用量化方式清晰揭示舊貴族階層的解體與社會階層的流動。

另一本代表作《漢代農業》深入探討了早期中華帝國的社會經濟,

視野遠超農業技術本身,而是把精耕細作的農業模式、普通農民的生計等多個層面,

放在一個非常複雜的統計學系統裏進行考察,

後續的一些學者比如李開元、許宏都沿用了這種研究模板。

05 西周史

許倬雲最知名度最高的學術專著還有《西周史》,

之前我在春秋戰國史經典著作中介紹過

(楊寬的《西周史》和《戰國史》也是經典),

許倬雲這本《西周史》出版於1984年,

當時以西周爲一個獨立的斷代史進行系統性著述也非常罕見,

這本書最大的貢獻就是首次將考古材料、金文資料與傳世文獻這三類過去相對割裂的史料進行整合,

構建了一個關於西周文明更完整的敘事框架,

而且還提出了“華夏國家”形成過程這個中心議題,

這個議題也成爲許倬雲理解歷史變遷最重要的理論框架。

不過,如果不是歷史學者,

或者對歷史研究不感興趣,

可能並不知道許倬雲是誰,

而許倬雲近些年在網上爆火,則是起源於他後來寫的大衆科普內容。

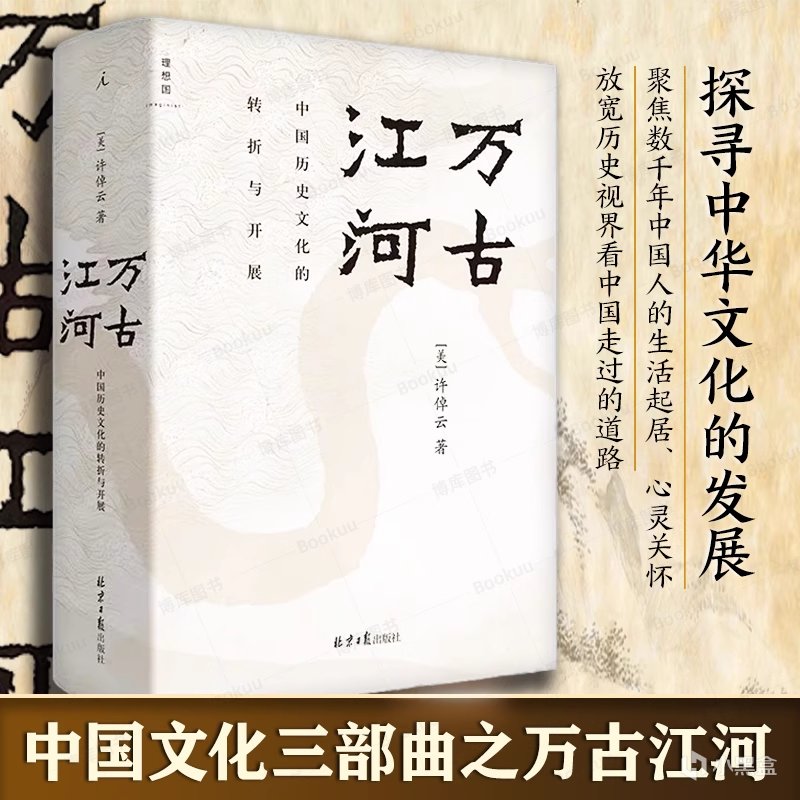

06 萬古江河

2000年初,許倬雲已經從匹茲堡大學退休,

他開始將越來越多的精力投入爲大衆科普歷史的工作中,

因爲他發現現代學術分工越來越細化,

比如我之前寫的一系列的歷史薦書文章,

其中很多書是經濟史、文化史這類專門史的經典學術著作,

這些專業學者的研究成果距離社會大衆很遠,

想要入門就需要學習很多專業知識,而且還有很多學術語言上的壁壘,

許倬雲知識分子本應該服務社會,

但專業化程度越高,離社會反而越遠,這就違背了知識分子的初衷,

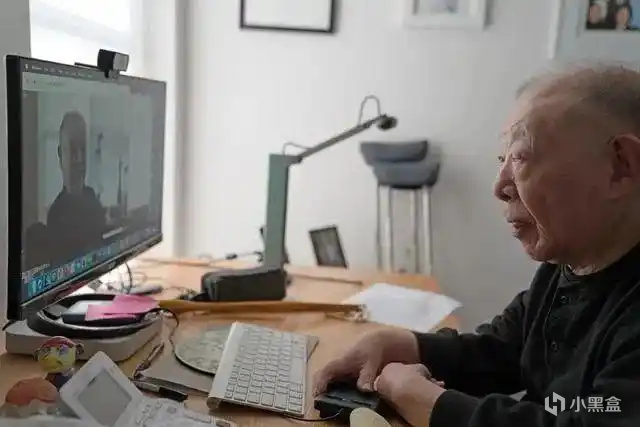

許倬雲晚年只剩右手食指能動,但仍堅持寫書科普歷史

於是許倬雲就推出了一本新書《萬古江河》(這本書我在介紹中國通史的那篇文章裏也推薦過),

書中許倬雲完全摒棄了以帝王將相和朝代更迭爲綱的傳統敘事模式,

轉而用更加廣闊的文化圈演變和社會結構變遷,作爲歷史分期的脈絡,

而且還用大量篇幅來描繪普通百姓的衣食住行、心態信仰與日常生活。

許倬雲在書中特別批判了兩種極爲病態的心理,

一種是盲目自大,另一種是全盤否定,

他主張用文明文化比較的方式,認清楚自己的優勢和劣勢,

然後找到中國在全世界文明中的定位。

07 晚年

在《萬古江河》之後,許倬雲又陸續推出了《說中國》和《中國文化的精神》,

這三部著作共同構成了許倬雲經典的“古代中國三部曲”。

最近幾年,許倬雲還經常在互聯網與公衆互動,

一個是受邀參加《十三邀》訪談,

節目中許知遠詢問90多歲最重要的遺憾是什麼?

許倬雲沉默良久後,坦言人生最大遺憾是陸游詩句“但悲不見九州同”;

另一個就是入駐B站等自媒體平臺,

許倬雲談論了很多年輕人的話題,比如很多年輕人對未來非常迷茫,

他認爲“個人雖然只是歷史的微塵,但微塵也有屬於自己的光”,

讀歷史的意義,就在於“從寬廣的座標中找到自己的位置”。

縱觀許倬雲先生的一生行跡與學術成就,

他遠不只是一位傑出的歷史學家,更是一位以生命踐行其信念的人文主義者,

學術與人生本就是不可分割的整體,

許倬雲治學嚴謹,而做學問的動機終源於最深切的人文關懷,

斯人已逝,

但他所開創的歷史研究領域、所傳遞的人文精神,

將如他筆下那條永恆的《萬古江河》,

繼續奔流不息,滋養着後世的學人與讀者,

他的離去,是一個時代的終章,但他的思想,將永遠爲後人所仰望。

時代落幕:諾獎得主略薩離世,代表作《酒吧長談》

#gd歷史雜談#

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com