8月20日是能被中国游戏史铭记的一天。

7月24日也是要被中国游戏史铭机的一天。

原本23号敲锣打鼓的国产第一个“专升本”,结果今天发售后不到两个小时直接进入“细数你的罪恶”环节令人有些失语。

英文名“wuchang”与中文的“明末”也掀起了不小的舆论节奏。

但事实上,聊起黑白无常我个人的第一反应是一款在地府和女鬼打麻将的游戏——《Wuchang:Underworld Mahjong》

说人话就是《我在地府打麻将》,一款Demo里面塞了个正式版,并且在正式版掏出了全新本体的神奇作品。

从最初Demo的褒贬不一,到如今的好玩不火96%好评如潮。

《我地麻》究竟经历了什么?

首先,一个锚定玩家的记忆点

聊起《我在地府打麻将》这个名称或许会令你有些生疏,但《我地麻》这个简写简直是天才的创造。

抛开谐音梗方面,如果你听过他的BGM那你绝对忘不了这三个字儿。

除此之外,还有——

鼓大包的雌小鬼。

当然制作组已经澄清只是一个衣服建模的错位,但他们很开心的保留了这个BUG。

但一个充满乐子的制作组做出来的游戏当然会令人开心。

还有放技能就开始扭扭的马娘。

如果马面是可爱马娘,那么牛头是...大奶牛(还真是)?

一边打牌一边叽里咕噜的用四川话骂你的可爱僵尸娘。

本来下地府安息的我,被拉起来蹦迪(划掉)打麻将的原因居然是——

在地府打麻将居然是和女鬼1V1真男人对决?

所以,别死了,起来,打!麻!将!

其次,我成尊不就行了?

2024年拿下年度独立游戏的《小丑牌》在晚年如此回忆:

那是一个幸运的年份,是的。没有命运钦定的《星之海》,也没有一只捣乱的猫咪,也没有惊世之作的创意独立。

浅浅拿下TGA年度独立只是侥幸...侥幸罢了。

毕竟那一年的小丑并不是《小丑牌》,而是...

言归正题,作为一款凭借销量致胜的作品,《小丑牌》利用德州规则创造了一套爆大数字分数的爽点玩法。

但事实上随着难度的提升,在冲淡了初期热情后《小丑牌》的倦怠期对我来的如此之快。

在市面上小丑牌Like并不多的前提下,如何“浓缩激情”,成为了该类型下的痛点之一。

那么《我地麻》表示:哈,我成尊不就行了?

玩《小丑牌》你可能需要会一点德州,但玩《我地麻》你只需要自闭凑齐番型然后点击胡牌就行了,劲到不行的BGM响起,对面蹦着迪随着清脆的砰砰麻将碰撞声音就结束了一局的战斗!

完全不需要学习更深一层的打麻将技巧!

制作组还为此贴心制作了麻将入门小教程。

在《小丑牌》的常规流程中,小丑牌BD、精简牌组、染色盖戳是游戏的主要强化目标。、

而随着难度递进的限制条框与越来越杂的构筑池标志着——想要爽一局你就得Roll好久。

所以《我地麻》采用了一套更为聪明的解法:爬塔模式为蓝本的Rogue卡牌构筑。

首先玩家随着难度的提升以及特殊条件的达成后——共能使用21名角色,没错相较于Demo又更新了几名。

就算是每名角色只玩一局,在单局时长不到一小时的情况下。

意味着《我地麻》的基础游戏时间也在18h以上。

并且会持续保有新鲜感。

这些道中承担了随机事件、牌分强化、牌组染色(宝牌)、牌组盖戳(牌灵)还有灵俑(小丑牌)获得的职能。

不过,比较遗憾的是,目前的地图就是这么几张。

打久了可能会腻,同样有的角色也并非那么顺手。

但这些流程给予了《我地麻》中角色额外的数值成长,更大、更多、更爽。

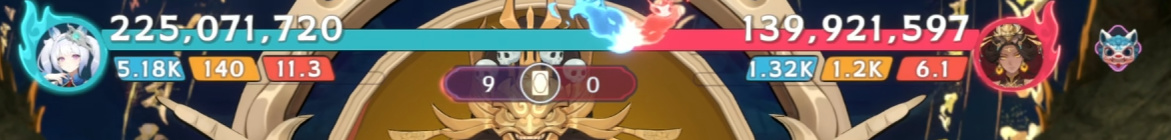

《我地麻》本质上虽然依旧是比大小游戏,但分数的构成由底分*番数*倍率*和牌数量*“独立”倍率构成。

通过不同角色的技能与灵俑(小丑牌)的碰撞,达成每一局比大小的胜利。

打速攻快胡的谛听,专打字牌的罚恶司判官,碰牌后能收回手牌攒杠的黑无常,擅长凑对的马面,一局爆对面几千金币的满宝...

在《我地麻》中:角色差异=牌局体验差异=新鲜感。

基于灵俑系统构成的分数倍率乘积爽感与比德州更为丰富的可胡番型构成了《我地麻》不同于《小丑牌》的全新体验。

并且《我地麻》中更好成型,不需要再Roll开局!

基础的角色有着十分明确的牌型倾向,约等于一局“定向肉鸽”,而进阶角色则考验国标麻将高手的思维自由度,想胡什么随机应变!

同样也可以在开局就规划好所要打出的番型,并且通过局外成长的天赋树进行构筑池部分道具的禁用。

相较于Rogue,带有局外成长一局更比一局强的Roguelite显然更为适合现代玩家的口味。

于是在充满新鲜感与成长性的轮回中,《我地麻》就是如此上头!

最后,再来一点点制作组的爱

在一步一步看着《我地麻》从最初的Demo丰满起来后,制作组对于游戏的热爱显而易见。

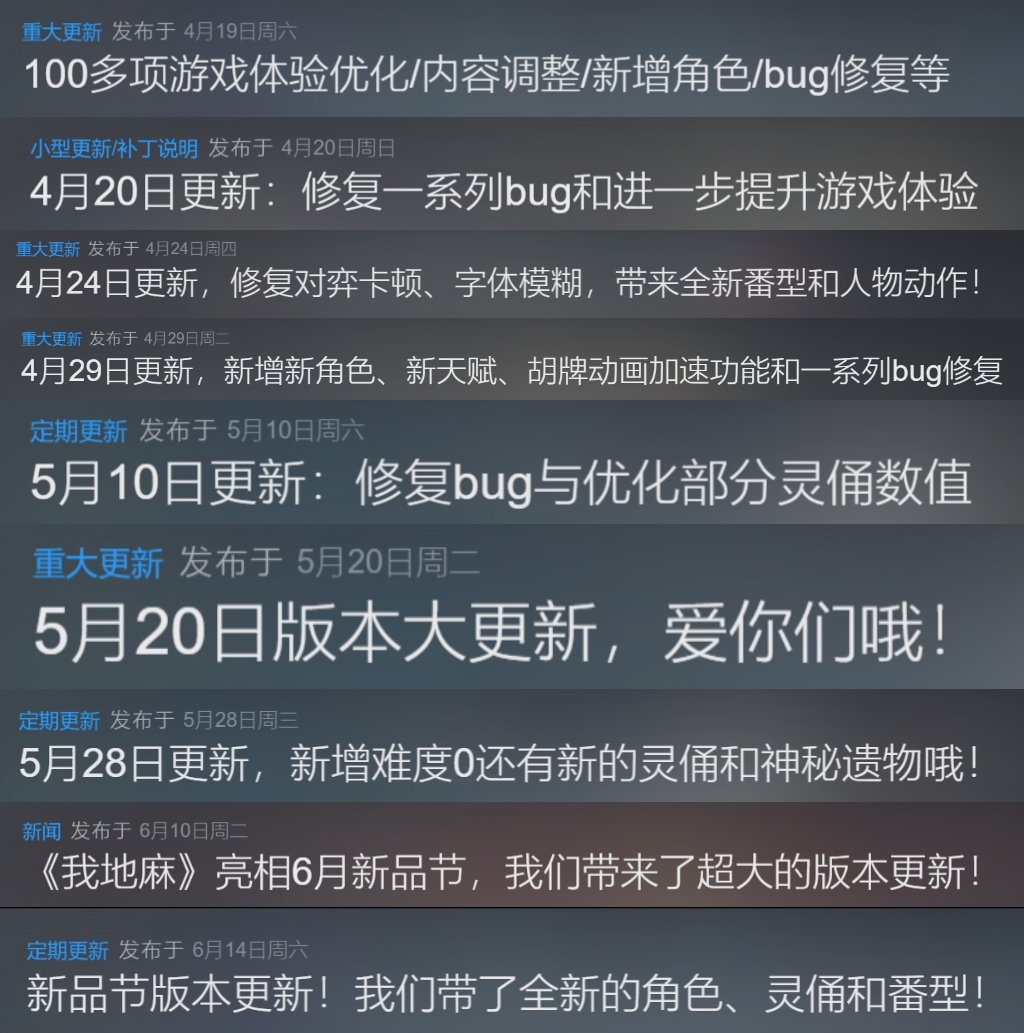

他们听取玩家的意见但并不全凭言论指挥,作为一个成熟且有着自我方向把控的制作组,在历经三个月的Demo测试中不断添砖加瓦,最后攒了一波大的,造就了如今的《我地麻》。

96%特别好评的成就,应该送给3个月测试反馈的玩家还有孜孜不倦且毫不吝啬直接更新Demo的制作组。

一个游戏的诞生或许需要一些天才的灵感,但一个好游戏的诞生离不开日日夜夜的脚踏实地,还有来自制作组的一点爱。

或许有的玩家还不清楚,《我地麻》制作组的前身是《山河旅探》制作组,匠心独具且细节满满的风格也继承到了《我地麻》中。

比如能在公告中清晰看到的几项重大改动,决定了《我地麻》的现在:

BGM的常驻,不要小看互联网模因的传播力。

和牌加速的引入,最高六倍速,胡牌啪啪啪啪摞起来的清脆碰撞,与听了让人想蹦迪的和牌BGM能够更好辅助大分数带来极致爽感。

更多精致演出,弥补了游戏的规格不足,并且让胜利或失败并不那么干燥。

在新品节Demo的评测中我以对正式版的憧憬收尾。

那么在正式版发售后,我更愿意去思考另一件事:《我地麻》的未来又是怎样的?

他毫无疑问会变得更好,更有趣,内容更多。

但...有没有更有趣的另一个未来呢?

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com