叠甲环节

我没有加入、组织任何形式的返利群、优惠群、硬件群、聊天群;没有任何相关的整机、零售硬件店铺,无论线上线下。我帮人、指出言论错误仅仅是兴趣使然。

我仅仅是个人爱好者,非职业up、行业从业人员,不会也无法给各位推荐整机店铺、装机人员。个人的建议是有学习和动手能力的,可以在 B 站看手把手教学的教程视频后,自行组装;实在不会的,可以找朋友帮忙,或者本地找其他人组装。

我只是分享、讲述我个人的想法和思路,并没有说“你一定要买****”,你可以买任何你喜欢的商品,也欢迎大家说出自己看到的好商品好价格,以及更优越合理的搭配思路。

文中的出现的商品及其价格仅供参考,选购全在个人选择。不代表本人支持、赞同购物平台的各种其它理念和做法,并建议一定要在某平台进行购买。

处理器选择

AMD

个人近几年推荐游戏玩家上 Zen 4 / Zen 5 相对更稳定一点,中端价位有 7500F、7700 / 9600X;高点有 9700X,后续可能会推出 9000 系列的“F”后缀处理器;再高有 7800X3D、9800X3D、9950X3D。

不建议购买 7900X、9900X、7900X3D、9900X3D,除非你清楚地知道自己的选择。这些个处理器是双 CCD 12 核,意味着每个 CCD 只有 6 个核心,且先不论跨 CDD 通信的延迟损失,如果是 X3D 系列,额外堆叠的 3D-V Cache 只存在于其中一个 CCD 上,所以实际上你在游戏时,相当于在用一颗 7600X3D / 9600X3D。

预算低的也可以看看 5600X 这些依然奋战的 Zen 3。

intel

intel 13、14 代带 K 后缀的缩缸问题依然在“更新主板微码以解决电压问题”,个人不太建议选购。在相对低预算时推荐 12400/F 及 12600K/KF。

Ultra 系列处理器假如正中你的软件、游戏需求也可购买,没人说不可以,建议是 Ultra 7 265K,Ultra 5 245K。

对于某些说我是“AMD贩子”的群体,对的,Lisa苏直接对接的我,每卖出一颗 AMD 处理器我都会有 0.0001% 的提成。

相信用不了多久,我就能升职加薪,当上总经理,出任 CEO,迎娶白富美,走上人生巅峰,想想还有点小激动呢。

处理器的散热器选用

价格仅供参考

前不久,我在评论区发了一个 16000 元,9800X3D+映众 RTX 5080 的配置,散热上的玄冰500,参考售价 89 元,然后某只推 QLC 硬盘的可乐坏了,抓住这点死命诋毁。

“啊啊啊啊啊啊你 16000 的配置才上个 80 多块的单塔散热怎么好意思说人家的配置捞啊啊啊啊啊啊?”

先不说该帖帖主的预算是 19000 元,有近 3000 元的预算空间可以自由选择更强更贵的散热器。

但 AMD 单 CCD 的处理器用热管聚合设计的单塔风冷散热器就是性价比更高的选择。

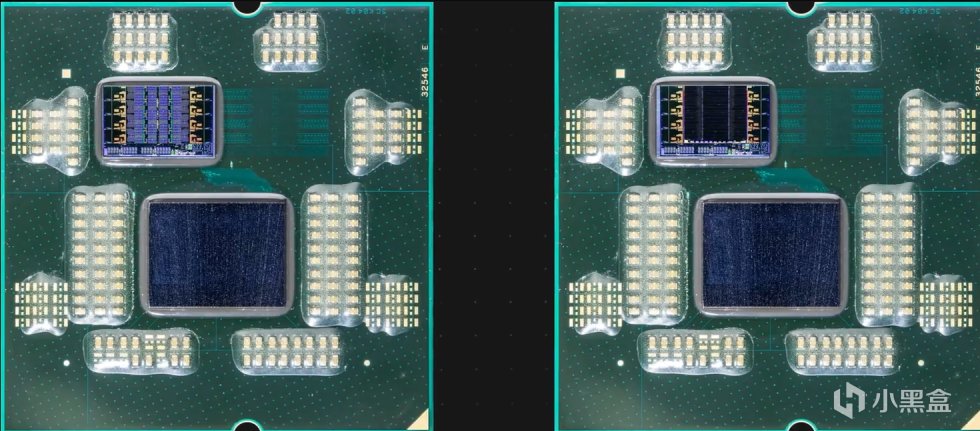

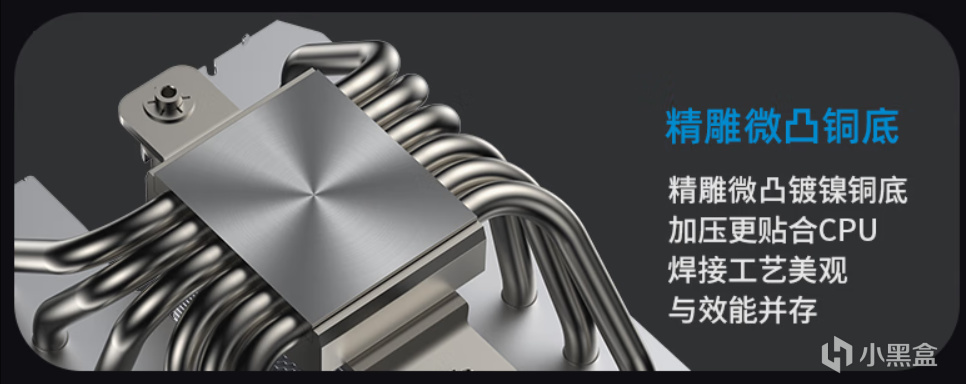

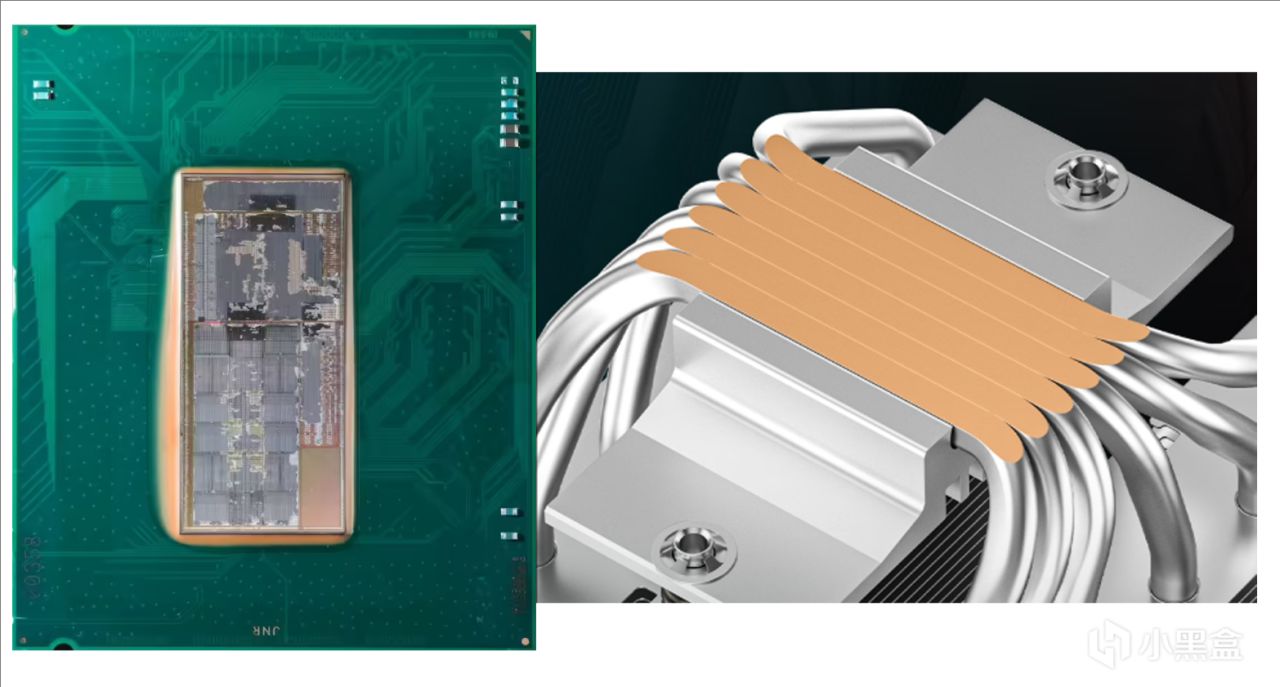

现有的散热器情况是,风冷铜底塔式散热器的产品,底座多是带有锥度的,有些许凸起,与 AMD 处理器顶盖的接触可能存在不合。AMD 处理器的中心其实是功耗、发热不高的 io die,CCD die 反而在稍微偏下的位置。

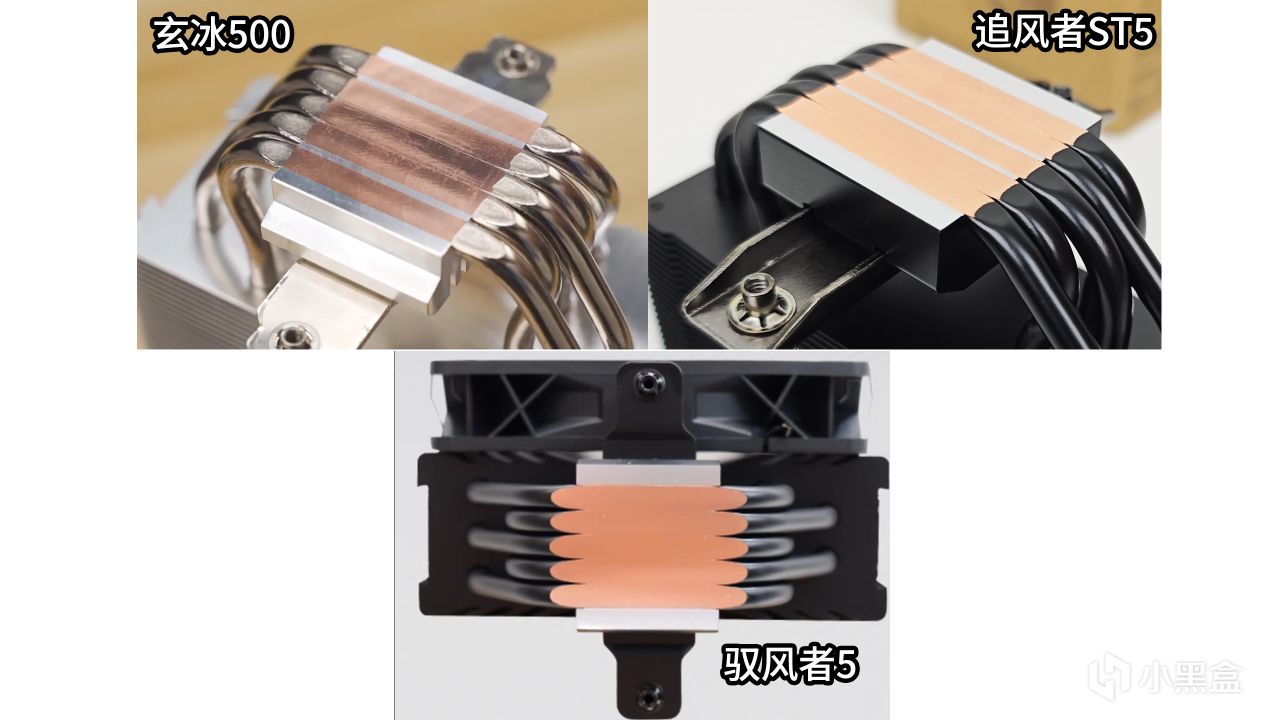

双塔散热器热管的排布使它们更适合 intel 处理器这种竖直长条的 die 布局,横贯的每一根热管都与之相对垂直,同时其扣具本就有拉弯处理器的传闻,有点锥度凸起也更贴切。

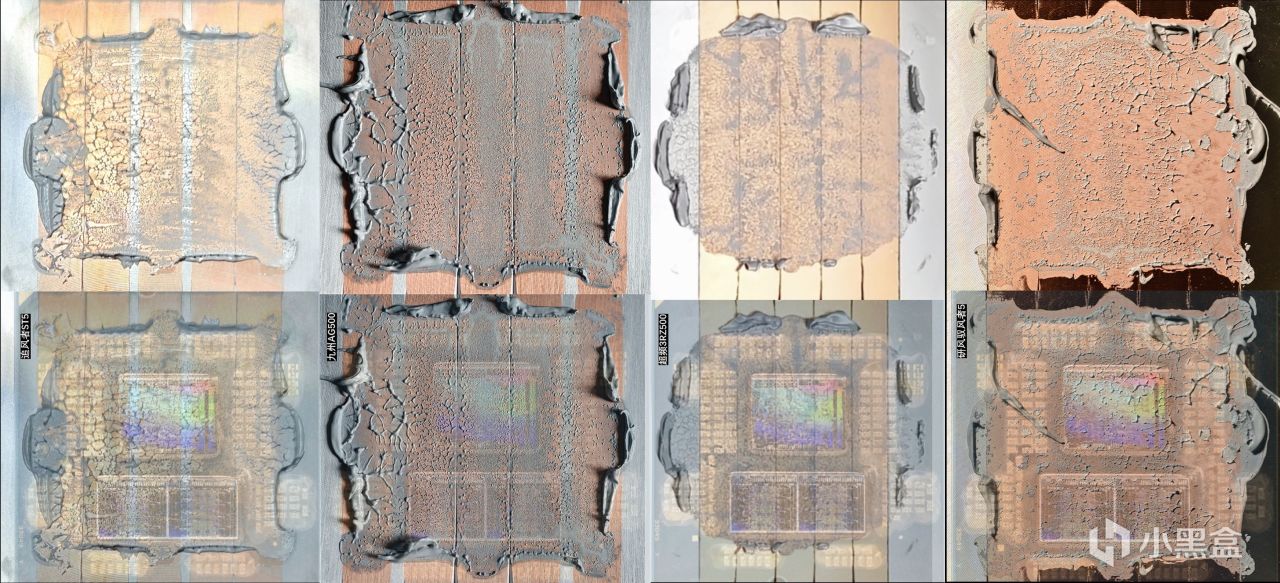

而单塔热管直触的散热器,可能它的解热上限不如双塔铜底/均热板底座的散热器,但性价比更高,因为现在还有热管并合的底部设计,可以直接与 AMD 的主要发热点的 CCD 贴合。这一部分我们可以参考一下 B 站 UP 主@肆水荡漾的研究。

B 站 UP 主@肆水荡漾

从左到右依次是追风者 ST5,九州 AG500,超频3 RZ500和驭风者 5底座热管位置对应到 CPU die 的情况。

不难发现,九州风神 AG500(玄冰 500)、驭风者 5、追风者伯乐 ST5 直触版、RZ500 等散热器的并管设计的热管直触可以很好地覆盖 AMD 的 CCD 部位。

假如是热管分布旋转 90 度的双塔直触散热器,那么情况会不同,只有一条及其附近邻近的热管可以照顾到发热的 CCD,性价比、散热表现远不如单塔热管直触的并管散热器和铜底/均热板双塔,而是更加符合 intel 长条状的处理器芯片。

AMD 单 CCD 的处理器,或者 intel 6大核及以下不带 K 后缀的处理器

因此,对于这些处理器,单塔风冷散热器的备选有以下几个:

驭风者 5(99 元)

九州风神 AG500(86 元)

追风者伯乐 ST5 直触版(100 元)

RZ500 现在接近 200 元的售价个人不是很感冒。

酷冷至尊的旗舰单塔散热器 Hyper 612 Apex 附赠的两把莫比乌斯 120P 风扇性能优越,预算充足的也可选购。(329 元)

当然,双塔散热器也不是不能买,毕竟散热上限摆在那。我个人的建议是 AMD 单 CCD 的处理器,买驭风者 5 或者 AG500 就行。

不过 AG500 自带的风扇貌似表现平平,可能吹不透这散热器的塔体,所以一般会选择换一把更好的风扇给他。

这部分大家可以参考“野兽先辈”的专栏,B 站 @野兽仙贝SUPERODD,主要的这两篇,更新的什么依然有在做。

我自己的话,会买一把风尊 T30 双滚珠搭配 AG500,或者驭风者 5 AMD 优化版直接用。驭风者 5 好像是 B 站一个 UP 自己搞的,本月底准备出驭风者 5 EX 版,会搭配 F28 + F25 双风扇。

双 CCD AMD 处理器,intel 6 大核带 K 的处理器,8 大核处理器不超频

有散热焦虑那就上水冷或者双塔风冷。水冷部分不作评论。双塔可以看看

雪族的 RS06A,据说风扇还行,百余元性价比高(119 元)

攀威 Z06D,据说锥度相对小点,自带的 K12 风扇也性能不错(259 元)

VK 瓦尔基里的 DX140、R125 L,花里胡哨的灯光以及顶盖的“大”LCD 屏,附赠散热器。尽量买对应的优化版(R125 L,469 元;DX140,599 元)

超频三 RZ820,4 根 8mm 热管,大就是好(799 元)

阿萨辛 4 VC 数显版,均热板底座+LCD数显监控,贵是我的问题(849 元)

双塔散热器的一些缺点有:兼容性,如微星的 B850M 迫击炮因为下移 CPU 插槽,可能存在空间兼容。部分双塔可能会阻碍到内存的观瞻;贵;可能存在的安装难度。

固态硬盘

商品页面标称的“读写速度”实际上参考价值不大,所谓的“7000”读写和5000 的差别,只要你不是有特殊需求,拿来打打游戏根本感受不出来。

个人认为体感最明显的一个应该是随机读写性能,这个指标从 Pcie 3.0 到 4.0 都没有非常明显的提升。

另一个是出缓后的直写真实性能。这个在多数的 QLC 硬盘上都完全不如 TLC 硬盘,直写速度甚至会和机械硬盘差不多。

而除了性能更差以外,不推荐买 QLC 硬盘的其他两个因素就是寿命和价格了。

QLC 硬盘的寿命比 TLC 更短,以致态的产品为例,QLC 的 Ti600 1TB 是400 TBW,TLC 的 TiPlus 7100 则是 600 TBW。

价格上,并夕夕 399 就能买到 1TB TLC 的西部数据 SN5000,Ti600价格多在 386 左右,金士顿的 NV3 360 左右,雷克沙的 NM610 pro 330 左右。几十块的差距,我为什么要买性能更差、寿命更短的 QLC?不要扯什么速度、质保,速度,上面我阐述过了,质保更是可笑,你先洗明白 400 TBW 怎么对上 600 TBW 再来吧。

目前社区多见 QLC 型号有:金士顿 NV3,致态 Ti600,雷克沙 NM610 pro、雷神 Thor,他家带【Q】后缀也都是,威刚翼龙 S70Q,佰维 NV7200。其他的各位可以在评论区补充一下。

就算 QLC 可能是未来的市场趋势,在现在 QLC 和 TLC 拉不开价格差距的环境下,QLC 就是腊鸡。

铠侠的 SD10 的标称读写性能并不出众,还是一款无缓盘,然而也不影响它在相当的一段时期里成为大伙装机的热门选择,为什么?相对便宜+TLC,绝大部分人也用不出有什么缺点。

TLC 硬盘目前我多用来搭配的有:铠侠 SD10,佰维 NV7400,西数 SN5000,希捷酷玩 520。

这一期先说到这,总结就是:1、AMD 单 CCD 处理器,单塔热管直触散热器的性价比更高,如驭风者 5。双 CCD 及 intel 处理器可以看看双塔铜底/均热板散热器;2、不要买 QLC 硬盘,除非 200 元 1T。

下一期可能是电源、主板,有其他想法的也可以在评论区留言。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com