惊闻Steam上新推出了一个「中国式人生」捆绑包,里面的选手一个比一个重量级。这不仅是夏促前夕的预热,更是将「中国式XX」这一巨大的市场蓝图摆到玩家眼前。

离谱的是,黑盒购买还有个15%的折上折,仅需64元就能带走,这波属于是泥盒大赢特赢了!

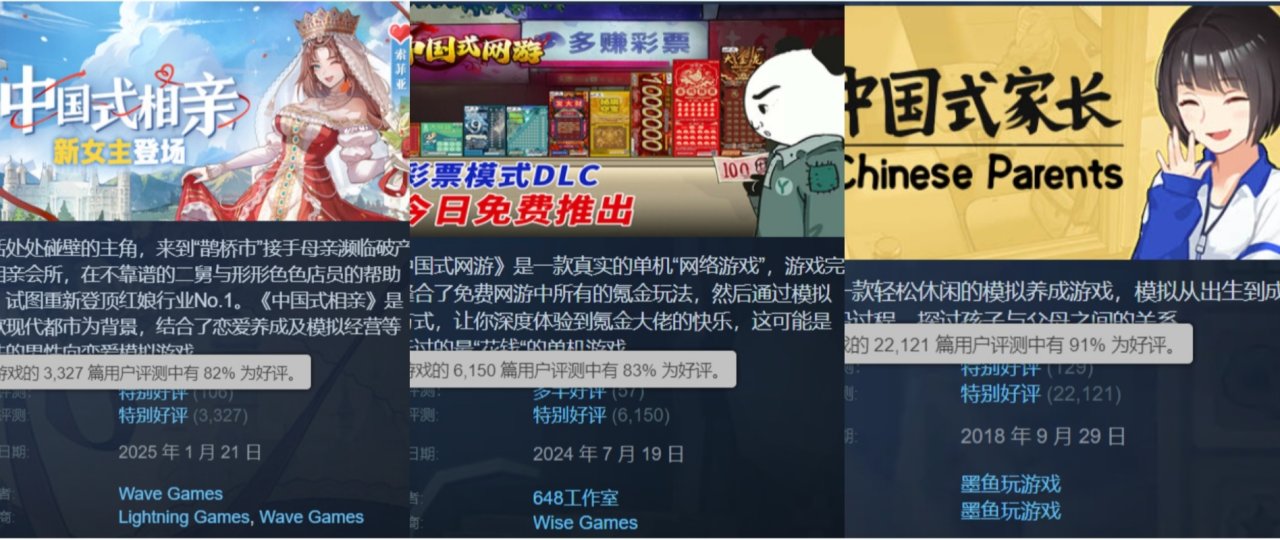

从《中国式家长》到《中国式网游》再到《中国式相亲》,名为「中国式XX」的它们,都聚焦于某个现实题材,背后折射出的是强大的情感共鸣。

或许还有另一个共同点——它们都是非常成功的独立游戏作品。

《中国式家长》销量累计300W+,年度销量50W+,位次跻身《古剑奇谭》之前;

《中国式网游》年度销量50W+,位列年榜TOP5;

《中国式相亲》半年销量20W+,荣登TOP3;

在褒姒率几乎高达99%的独游市场,如此稳定的销售成绩虽然有偶然性(三部作品质量都还不错,打铁仍需自身硬),不过确实让开发者们抓准了名为「情感共鸣」的钥匙——

所谓游戏,不仅仅是关卡设计的艺术,在那名为「第九艺术」的箩筐里,有多少是现实的横剖面,让屏幕前的你我有机会将梦想中的画面变为“触手可及”的现实?

(从高恋到《候鸟》,不变的是青春悸动)

解现实之所不能解,这便是「中国式XX」这类现实题材作品最大的意义。

而事实也证明,大部分玩家都期许着这部分市场,这是一片庞大的蓝海。我们会期待各种类型的游戏,但面对这些聚焦某个现实题材的作品,也总是会打起十二分精神,全身心地投入其中。

其实在我看来,游戏本身就是「幻想乡」,我们对武侠痴狂,是因为想要满足扶危济困、救国救民的侠情;

我们热衷于修仙,也是东方神话体系里自古流淌的对「神仙」的渴望;

而这些现实题材作品,或是用细节勾勒起心灵深处的回忆,或是让幼时的某个愿望得以实现——

总之,「真实」与「幻想」,构成了这类作品的一体两面。

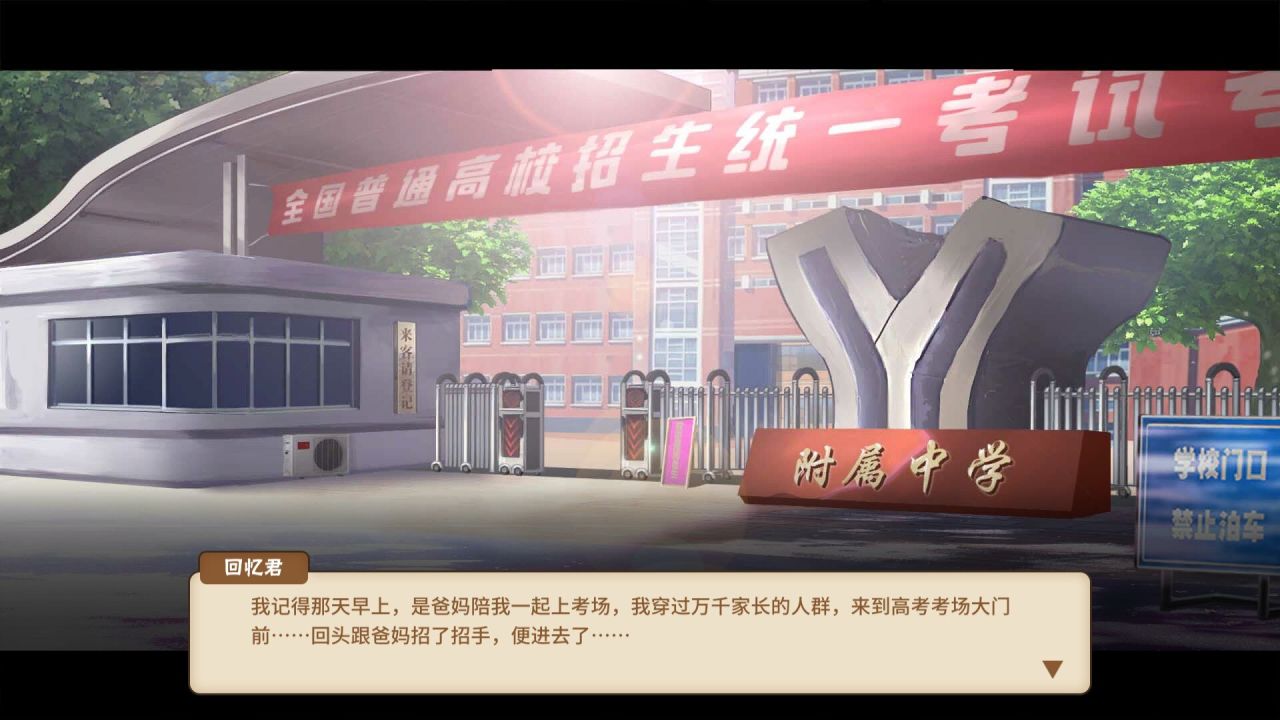

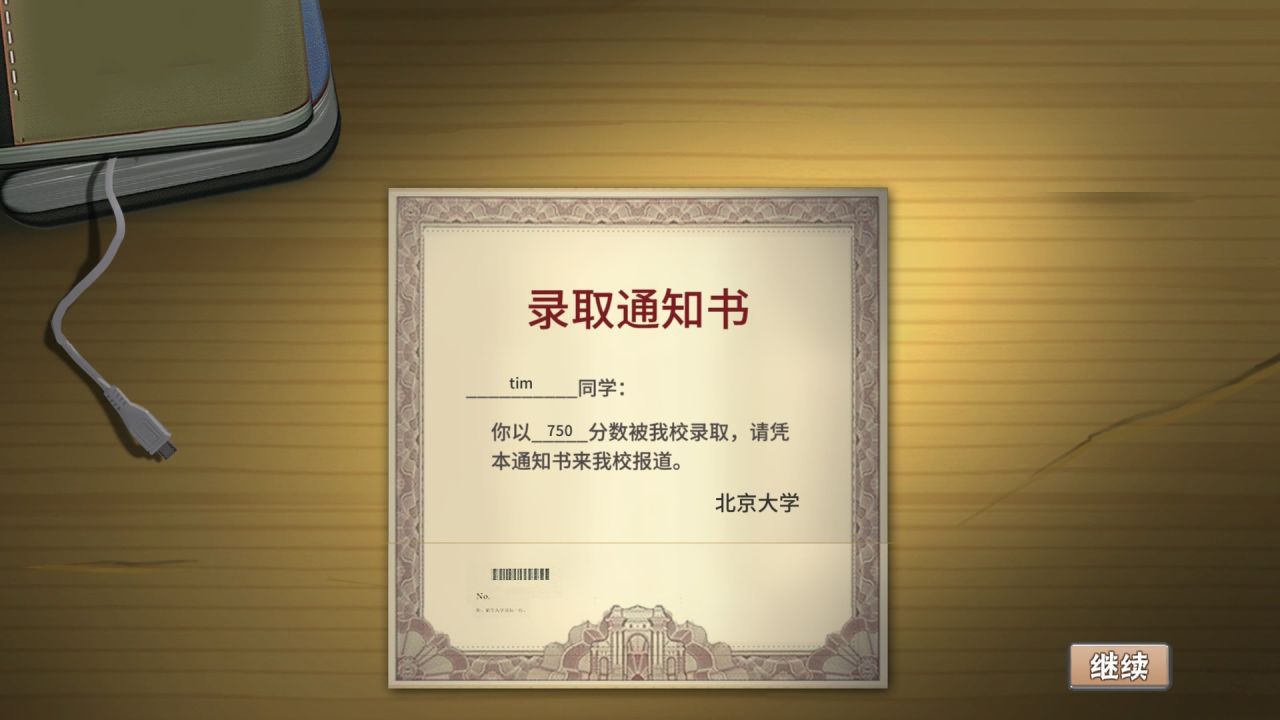

(当年高考的你,如今过的怎么样?)

一方面,游戏需要保证真实,用细节雕琢起满满的青葱回忆;另一方面,游戏是对幻想的描摹,把曾经的那些“不可得”通通化为现实。

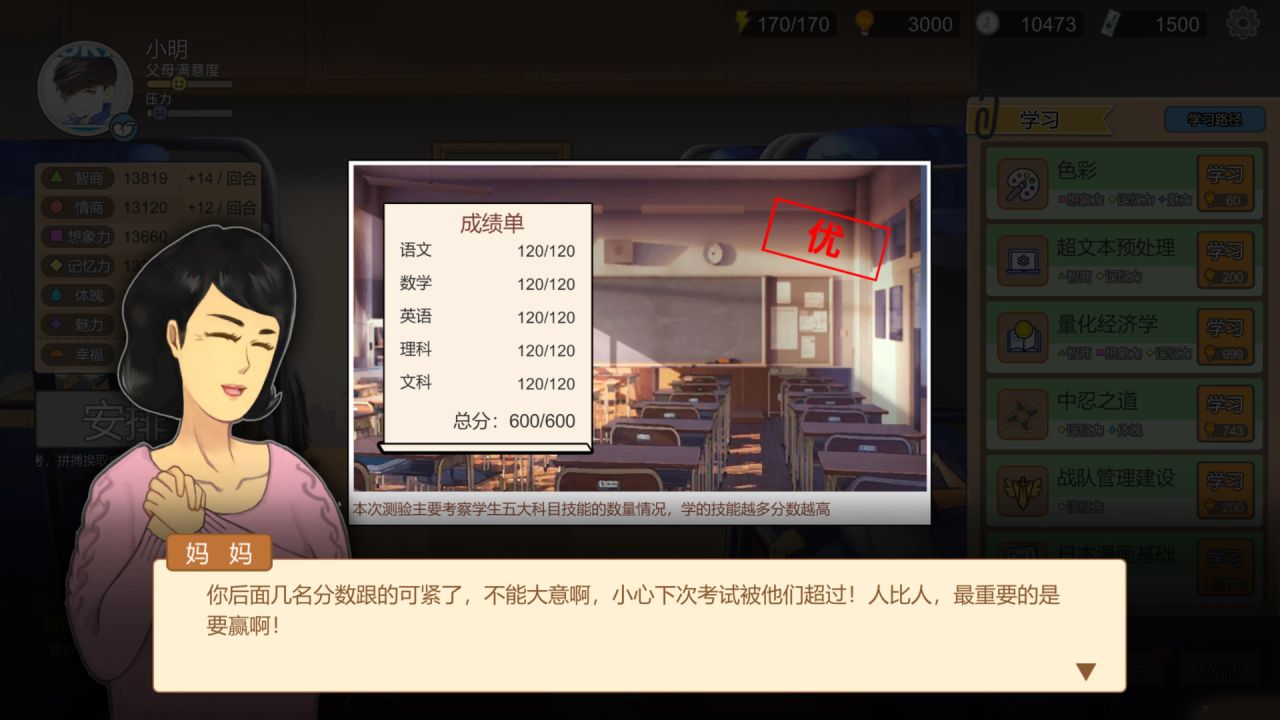

比如说《中国式家长》里的「如果我俩角色互换」,从做题家到做题家的爸妈,现实里被“鸡娃”的不痛快都能随意发泄到游戏里的虚拟“儿女”身上;

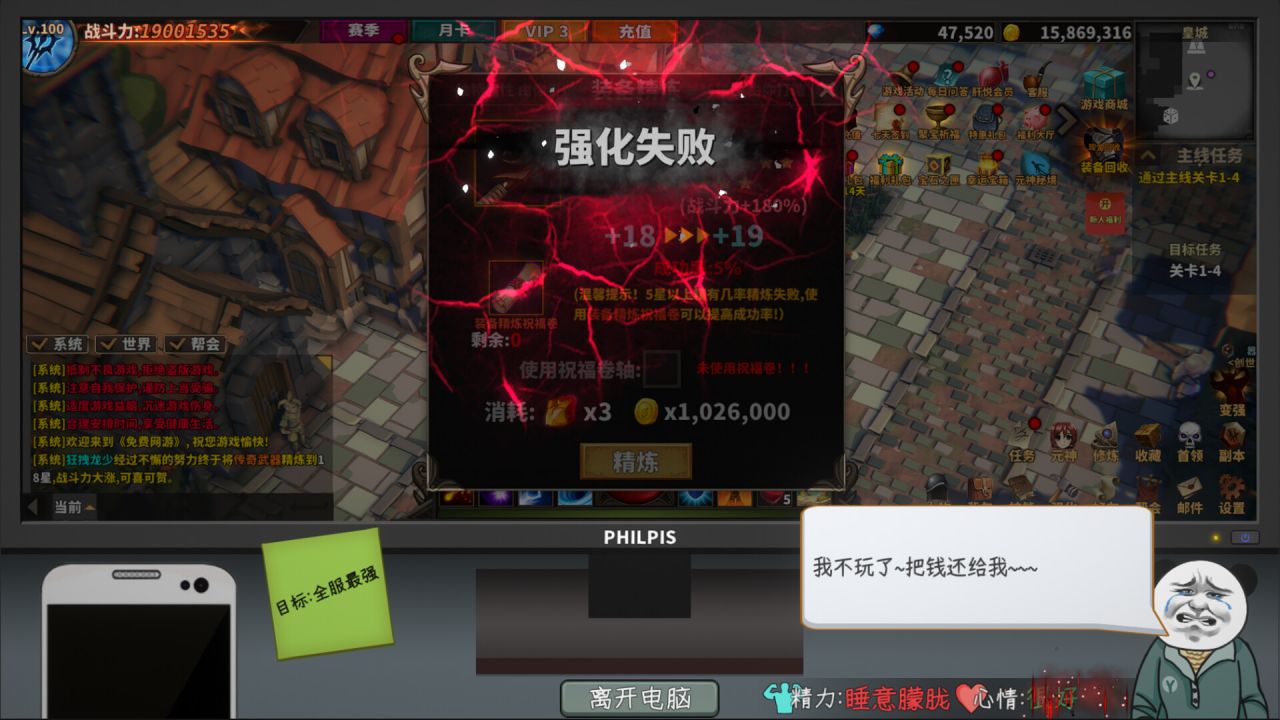

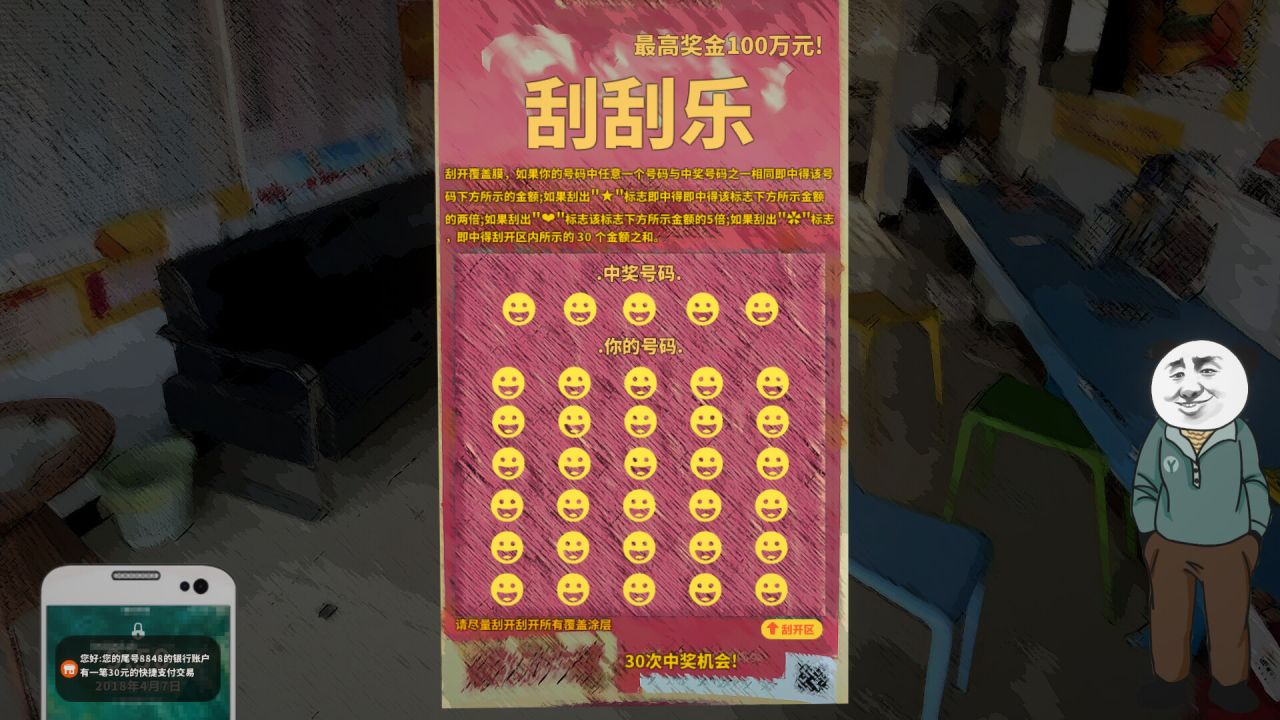

《中国式网游》则是另一种狂欢,不仅让你梦回童年、“系兄弟就一起来砍我”,更是拥有一个变身氪佬的机会,用虚拟货币来获取精神上的满足;

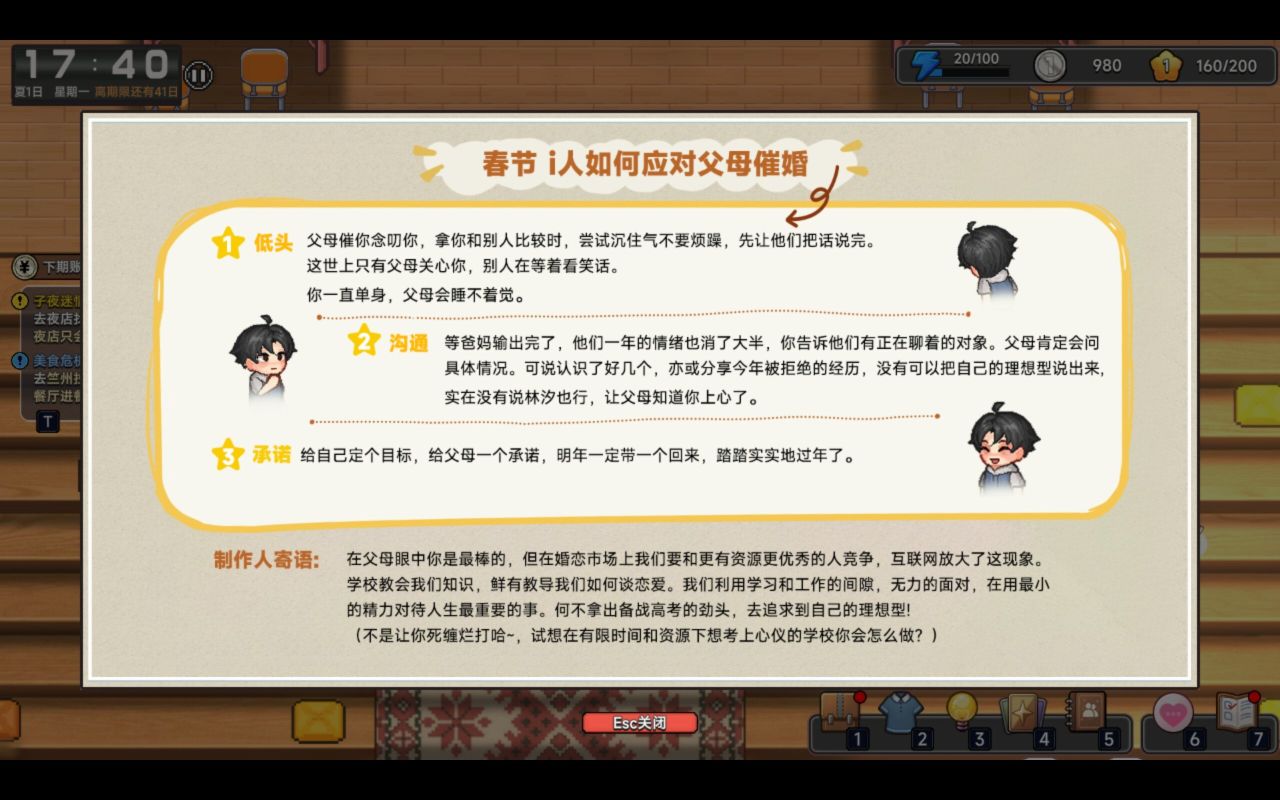

而《中国式相亲》或许离部分玩家有些遥远,毕竟二十七八、面临催婚压力的老登恐怕并不是玩家群体中的大多数,但就像《中国式网游》的受众也并不全是当年活跃的传奇玩家一样,让对这些要素尚未有经历的新面孔满足一把“过家家”的瘾,甚至还能提前描摹未来生活。

我想这其实是比「情感共鸣」更进一步的发酵,也就是我们前面提过的「愿景」——当然你非得说是“看个乐子”也不是不可以,毕竟这些游戏的另一个特点,就是大量的段子和梗。「真实」并不只有对青春痕迹的追溯,那些具备年代感的段子也同样是。

当然,并不是说押宝现实题材就意味着一帆风顺,正相反,在制作这类游戏时往往会承担更多口碑反噬的风险,因为绑定现实题材后意味着玩家对每个细节都会陷入近乎疯狂的考究——如果打着「现实」旗号的作品却最终失真,玩家批评的口水也会如潮水般涌来。

但即便有这种风险,也值得制作组去赌一把,在我看来是个相当稳妥的决策。要知道哪怕是某口碑争议开局甚至匆匆下架的“极少数”,却并不妨碍销量上赚了个破满钵满。

虽然现实题材的作品看上去是自带热度,不过其实透露出更深层的商业逻辑:挖掘需求、精准投放。就像在《完蛋》大火之前没人想过这个冰山之下的市场会如此恐怖,摸鱼游戏浪潮之初也没人去挖掘这个被打工人忽视的题材——跟风的人很多,吃螃蟹的人却很少。

所以说《家长》《网游》《相亲》这几位的成功也并非偶然,固然背后有巨大的消费潜力,但我觉得更是制作组精准的洞察力与做好某个题材的恒心与毅力——因为一个不好就得被冲烂。

总而言之,这类作品确实已经是市场上不可忽视的重要组成部分,即便没有顶着「中国式XX」这类直白的名字,但或多或少会有些现实要素藏在作品里头,妄图唤起玩家的情感共鸣。而除了映射现实以外还能提供一个挥洒心中梦想的舞台,我想这便是类型容易出爆款的原因之一吧。

文中除了「中国式人生」捆绑包里的三位重磅嘉宾以外还提到了不少作品,你又玩过哪些呢?欢迎各位在评论区积极交流分享!

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com