現在固態硬盤深入人心。大家安裝電腦都會考慮購買。最近,我在升級電腦時入手了兩款西部數據的固態硬盤,雖然以後得叫他閃迪硬盤了。

但拆開包裝的瞬間,看着這塊小巧精緻的黑色“磚塊”。

我有一個問題突然浮現在腦海中:爲什麼它被稱爲“固態硬盤”?

難道還存在“液態硬盤”嗎?

(液態硬盤的答案確實令人震驚,就在文章結尾)

爲愛發電 。求個關注謝謝大家! (全文手打近2500字,求個點贊👍和電池🔋這個對我真的很重要(看在可愛fufu的面子上))

從“機械”到“固態”---是HDD到SDD!

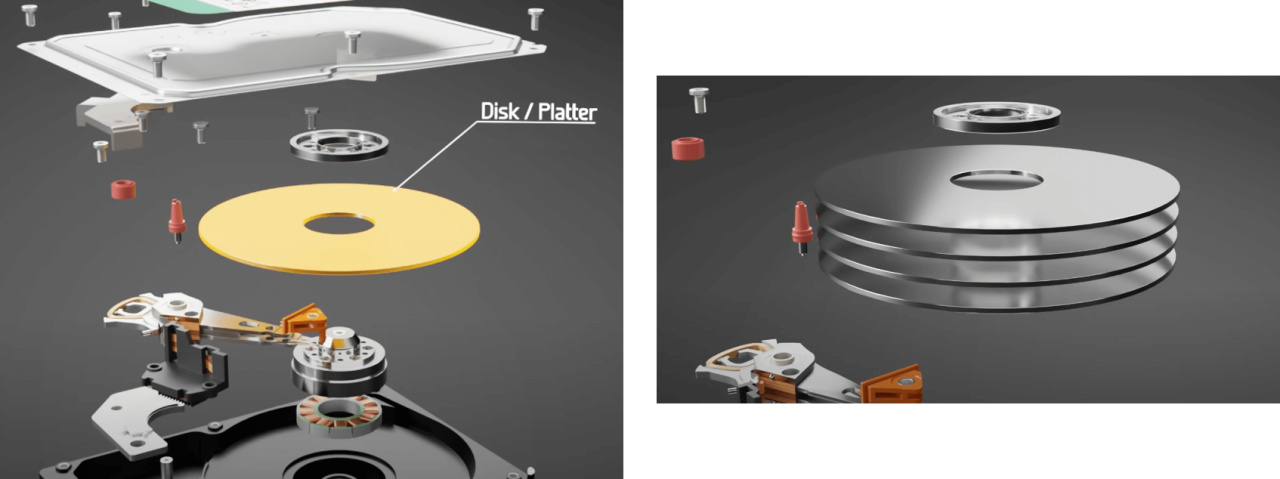

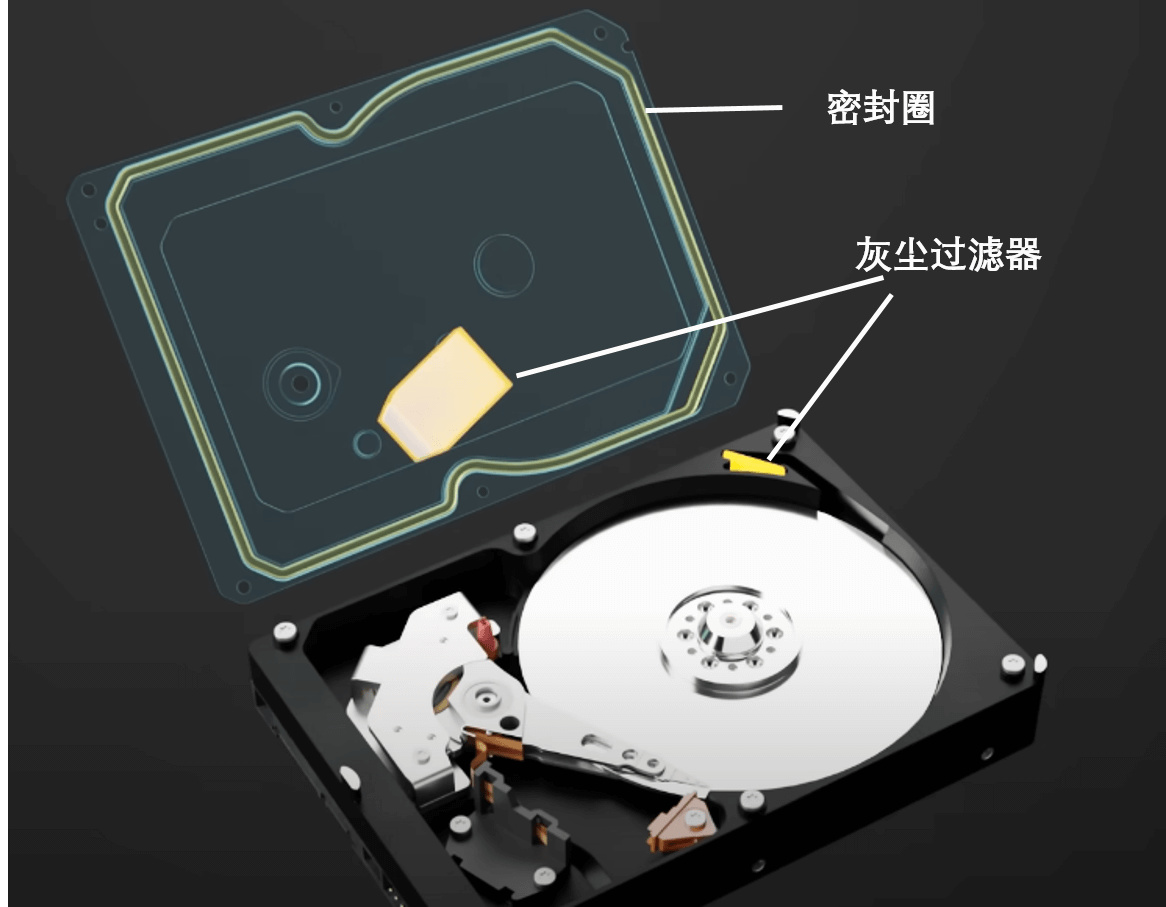

要理解“固態”二字的含義,首先要回顧傳統機械硬盤(HDD)的工作原理。機械硬盤內部是一張張高速旋轉的金屬磁盤,

磁頭在距離盤面幾納米的懸浮狀態下通過物理尋道來讀寫數據。這種依賴物理運動的機械結構,讓機械硬盤存在抗震性差(磁頭可能撞擊盤面等等物理損傷)、延遲高、功耗大,噪聲大等先天缺陷。

但架不住它如今的研發成熟,所以機械硬盤價格還是非常便宜的。

而固態硬盤是什麼呢?

它的英文全名是Solid State Drive也就說是固態驅動器。固態兩個字來源於Solid State。

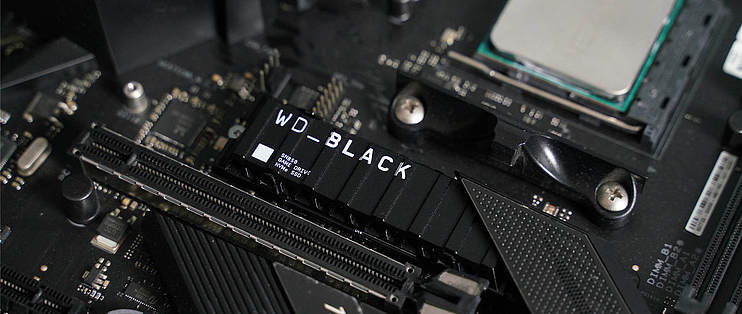

sn850

固態硬盤沒有馬達、磁頭或旋轉盤片等機械結構,所有數據都存儲在閃存芯片(NAND Flash)中,依靠電子信號完成讀寫。所有數據流動都發生在閃存芯片內部。

也就是說當你電腦再用SSD上覆制文件時,其實是無數電子在NAND閃存芯片的晶體管間穿梭,通過獲得或釋放電荷完成數據存儲(存儲“0”或“1”滑稽)。完全捨棄的機械讀取的步驟。

固態硬盤怎麼從2mb實驗產品到千家萬戶?

SSD的起源可以追溯到1970年代的基於RAM的臨時存儲設備,ram也就是之前內存條的芯片。

RAM SSD作爲早期產品:由一家名爲Dataram公司開始出售名爲Bulk Core的SSD,容量是2MB。這款產品8塊大電路板,每個板子有18位寬256KB 的RAM

但這早期產品價格高昂且斷電後數據丟失,就像內存一樣。所以這款產品也就當作實驗產品,雖然由不少公司涉足,但也沒有多少風浪。

直到1987年東芝發明NAND閃存(這一段也有不少故事,可以先挖個坑嘿嘿),

才爲現代SSD奠定了技術基礎。

1988年SanDisk提交了系統閃存專利。M-Systems成立,不久推出閃存磁盤概念,這是SSD的先驅。

1991年,SanDisk推出首個20MB的SSD,但價格高達1000美元,僅用於特殊領域。

1995年。SanDisk推出了34MB 串行NOR Flash,這是首款面向SSD應用的MLC閃存芯片。終於開始了閃存規律發展的時代。

(PS:作者有話說,這裏確實省略了很多內容,比如發明人,其他公司的研發與競爭。後續在固態發展的內容文章中會後續不足)

在我看來,固態硬盤能走進千家萬戶主要靠:從SLC(單層單元)到MLC(多層單元)、TLC(三層單元),容量提升、成本降低。(QLC???狗都嫌棄)。

而固態接口從SATA更偏向到NVMe,速度從幾百MB/s提升至幾千MB/s。進一步讓大家更傾向於選固態硬盤

但最近SSD的價格確實也是變得更貴了一些,大概是閃存價格在不斷上漲,大家如果有購買需求還是早買早享受嗷,

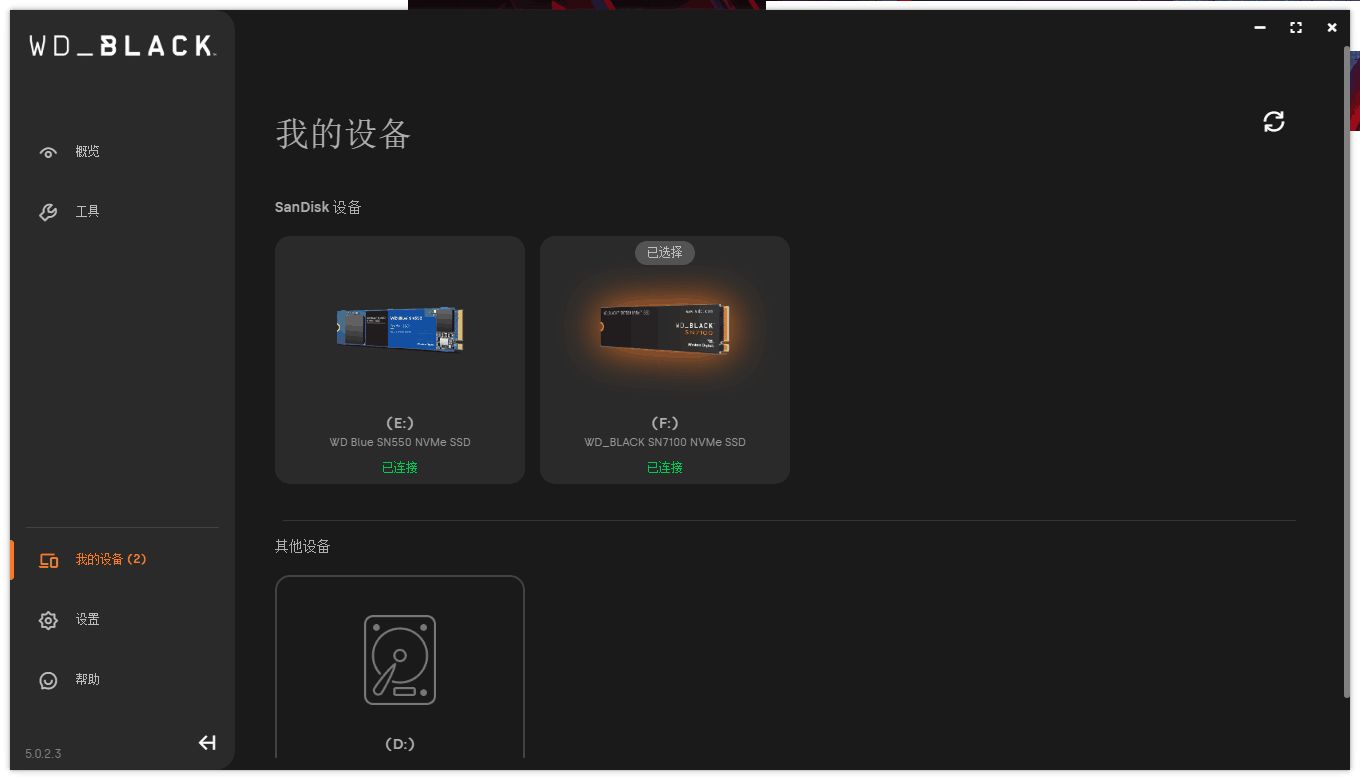

回到我手中的西部數據SSD,它也正是當前技術的集大成者。

支持HMB(主機內存緩衝)技術,在無DRAM的情況下通過系統內存提升性能。用的是閃迪原廠最新一代3D NAND TLC顆粒系統運行延遲更低,讀寫速度更快,能耗比更優異。

大家看了半天發現欸,這西部數據固態硬盤怎麼變成SanDisk了?

原來西部數據將繼續專注於機械硬盤業務,而閃存業務將獨立成爲“閃迪”。

嘿哥們這手上西部數據固態硬盤也成絕版貨了。這下要格外珍惜了(最後的波紋)。

稍微總結一下

從東芝實驗室裏偶然誕生的閃存晶體,到如今人手一塊的SSD。

從1970年代2MB的天價實驗品,到如今TB級容量飛入尋常百姓家

固態硬盤的發展史也是一部科技存儲技術歷史書。

東芝的NAND閃存突破、SanDisk的閃存改變、NVMe協議帶來的性能飛躍,希望最後大家都能被高科技發展而受益!享受更好的科技生活!

(PS:真的有液態硬盤:

來自百科:液態硬盤其實是機械硬盤的一種,這個“液態”並不是指它存儲介質是液態,而是指液態硬盤使用了液態軸承馬達,軸承採用了油膜而不是滾珠。

相較於傳統硬盤沒那麼容易損壞;硬盤壽命延長。

謝謝大家支持!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com