引言:另一種敘事

新文化史這一概念,源於1987年在美國加州大學伯克利分校舉行的一次法國史學術研討會。兩年後,部分研討論文集結出版,書名定爲《新文化史》,這一名稱同時也標誌着20世紀70年代以來西方史學界湧現的這一新研究方向正式得名。此後,那些曾以社會文化史、歷史人類學、人類學史學等不同名義進行的學術探索,紛紛匯聚於新文化史的旗幟之下,形成了一個統一的研究領域。

然而,學術界對於“文化”以及“文化史”的定義一直未能達成一致。文化這個詞語含義廣泛且具有多重意義,長期以來,學者們始終未能對其形成一個統一的界定,新文化史所涵蓋的範圍也因此顯得繁雜。這與新文化史本身的來源複雜性密切相關,本文在此不再做過多的贅述。如果非要對新文化史進行一個定義的話,1989年《新文化史》的導論中那句“歷史學越來越具有社會學的內容和形式,社會學越來越具有歷史學的內容和形式”[1]或許比較合適。

儘管新文化史的概念莫衷一是,不過我們仍可以從其研究方法中尋求共性——即對符號的關注。美國人類學家克利福德·吉爾茨認爲,“在一些細小的文化現象背後,常常有解讀該文化的密碼”。[2]在此基礎上,符號、儀式、歷史遺物、信仰體系、社會風俗等“文本” 都能夠安置在符號學意義下的語境下進行闡釋,在敘述時便能夠尋求這些行爲或事件背後的深層文化含義。任何微小的事件或行爲都具有其存在的意義。

它像一臺顯微鏡,對準了歷史長河中的普通人:農民如何應對饑荒,主婦怎樣管理家庭開支,工匠的信仰如何與教會教義衝突。這些曾被忽視的細節,構成了更真實的歷史圖景。

我認爲《隱跡漸現》正是這一史學思想的遊戲化嘗試。歷史課本里的16世紀歐洲,總是充斥着宗教改革、大航海時代和文藝復興巨匠的名字。但在巴伐利亞一個虛構的村莊塔辛,歷史呈現出了另一副面孔。

一、“旁觀者”與“親歷者”

傳統史學往往聚焦於那些在歷史洪流中力挽狂瀾的傑出人物,目光緊緊鎖在重大歷史事件的旋渦中心,以少數核心人物爲主線展開敘述,卻不經意間忽略了那些在歷史邊緣默默無聞的普通大衆。然而,新文化史試圖描繪的畫卷則全然不同。

《馬丁·蓋爾歸來》藉由真假馬丁這一獨特而微小的歷史插曲,憑藉其精巧的敘述筆法,將16世紀法國底層社會的百態活靈活現地呈現在讀者眼前,使讀者能夠經由這一歷史的邊角料,窺見當時法國底層社會的婚姻習俗、繼承傳統、訴訟制度以及證據法則等豐富細節。《奶酪與蛆蟲》則重構一位16世紀弗留利磨坊主的思維與觀念,展示了在當時新舊交替、思想枷鎖逐漸解開的時代背景下,對小人物生活的深刻觸動。《屠貓記》則記述了19世紀法國一羣印刷工人殺貓的事件,並深入剖析了這一事件背後所潛藏的深層社會心理,揭示了其與當時階級矛盾之間的錯綜複雜聯繫。

由此可見,新文化史並不熱衷於直接講述宏大的歷史篇章,而是更關注時代巨輪之下的一粒粒沙礫。那些在歷史課本上赫赫有名、耳熟能詳的重大事件,在新文化史的作品中,往往化作主人公們的家長裏短與流言蜚語。他們或許並不清楚這些事件背後的深遠意義,即便自己已深受其影響,卻依舊渾然不覺。這也意味着,在閱讀新文化史作品時,我們常常以一個旁觀者的視角去審視歷史大事件的發生。這樣的歷史視角體驗,不再僅僅是對重大事件的盲目崇拜,而是深入到歷史的肌理之中,去感受那些被宏大敘事所掩蓋的細微之處與真實面貌。

這種視角在遊戲中得到了很好的實踐。遊戲並未將目光直接放在鼎鼎大名的宗教改革本身上,而是從側面進行描述,僅停留在遠觀,卻足以引發玩家的深思與想象。

如在遊戲的第一幕中,玩家會結識到一個熱愛文化、追求新潮的男爵,他對在塔辛這個偏遠小鎮工作的主角頗有興致。兩人宗教、政治、歷史、藝術、哲學無所不談,男爵很開心在這兒遇見一個馬丁路德的大學校友。不過,興致上頭的男爵似乎沒有意識到,宗教改革的風還沒吹拂到神聖羅馬帝國這個龐然大物的每個縫隙之中。在修道院的食堂中,當他玩味地詢問修士對馬丁路德攻擊贖罪券的看法之時,玩家便可從修士們的不同反應上,一窺宗教改革的細枝末節。

作爲玩家,在體驗這段劇情時,能夠深刻感受到“旁觀者”與“親歷者”視角的獨特交織。對於熟悉歐洲歷史的玩家來說,遊戲對宗教改革的描繪,如前文所述,是從遠距離旁觀者的角度出發的。然而,在遊戲過程中,玩家又不可避免地以主角的視角去感受和思考。當玩家操控的角色目睹男爵逐一詢問修士們對宗教改革的看法時,內心不禁泛起一絲尷尬。這種微妙的尷尬感是單純通過閱讀難以體會的,似乎唯有通過遊戲這一獨特的媒介形式,才能將這種複雜的體驗傳達得淋漓盡致。

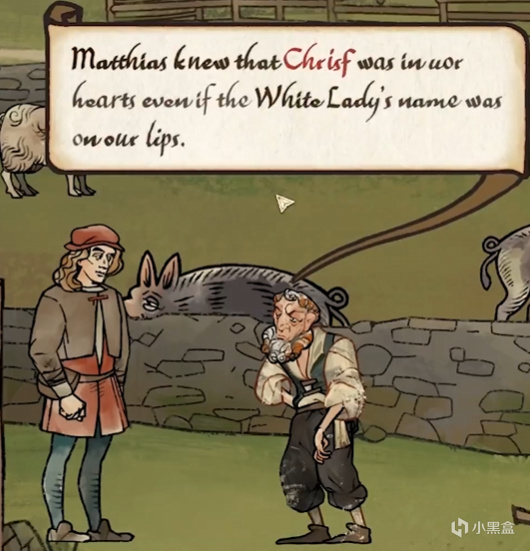

尷尬的晚餐

《隱跡漸現》的代入感堪稱卓越。遊戲從最基礎的對話着手,爲不同階層的人物設計了各具特色的文字風格。修士的對話採用繁複的哥特體,彷彿中世紀手抄本躍然於屏;農民則用彷彿木炭塗抹的“潦草體”,不僅反映出低識字率,還會在對話中出現拼寫錯誤的單詞,這些錯誤會在全部單詞呈現完畢後以標紅形式糾正;人文主義者使用清晰的羅馬體,象徵着理性思潮的湧現;外國角色的對話先以外語呈現,再譯爲英語,模擬出語言翻譯的過程;印刷工的角色對話則採用排版印刷的效果,凸顯其職業特性。而當某些NPC的對話文本效果發生變化時,實則暗示了其思想的轉變。正如現實中通過一個人的談吐可以判斷其思想一樣,《隱跡漸現》憑藉這種獨特的對話設計,構建出親歷歷史般的沉浸式體驗。

印刷工

農民

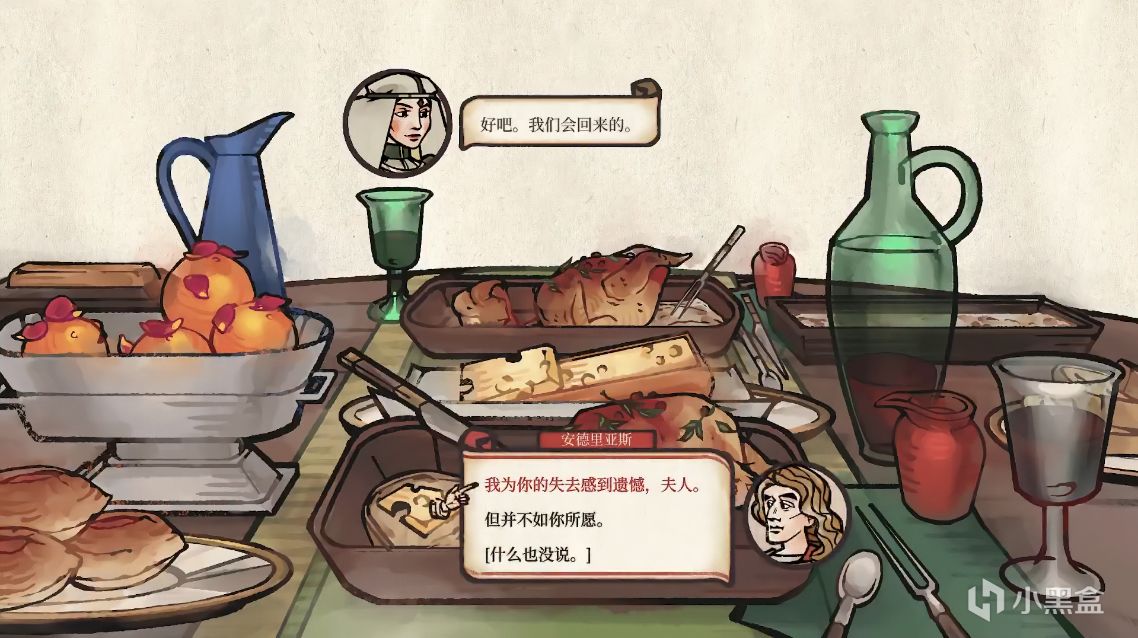

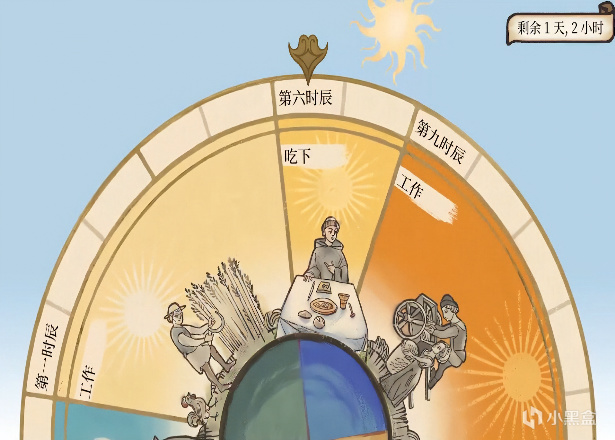

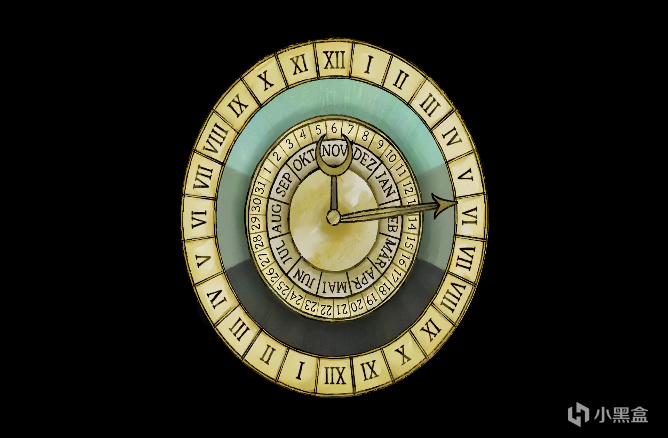

除此之外,遊戲中這種讓玩家親歷歷史的設計比比皆是:遊戲中存在大量的第一人稱的喫飯情節,不同人家的飯菜便反應其階層差異;遊戲的時間系統在遊玩過程中也會發生變化,由於近代自然科學的發展,塔辛的計時方式便發生了改變。

貴族的餐食

時間系統的變化

遊戲中這種“親歷者”的視角,同新文化史那種反主流的“旁觀者”視角交織在一起,使玩家在遊玩中經歷了一種別樣的新文化史體驗。

二、沒有答案的“真相”

相較於其他史學流派,新文化史更爲顯著地突出了歷史呈現中的主觀性,強調歷史敘述方式本身對歷史呈現所產生的影響。例如,同一件事情,若用“屢戰屢敗”來形容,給人留下的印象會與使用“屢敗屢戰”時幾乎完全相反。

《檔案中的虛構》是該觀點的代表性著作,它對過去“檔案即爲事實”的觀點提出了質疑,強調歷史敘述的“人爲構建”性質。該書詳細闡述了16世紀一些法國平民在犯罪後,如何在赦罪書中講述自己的犯罪過程。作者着重分析了這些赦罪故事的敘事特點。他們說什麼與不說什麼、先說什麼後說什麼、多說什麼與少說什麼,都是至關重要的敘述技巧(絕不是謊言),不同的表達方式所呈現的“事實”自然大爲不同。

《檔案中的虛構》勇敢地挑戰了傳統觀念,即歷史學家能夠發掘出那個單一的、絕對的“真相”,相反,這部作品將焦點轉向對“虛構”的深入探討。對於這部作品而言,閱讀和分析史料絕非爲了追尋所謂的原初意義。因爲“事實”可能早已消失在歷史的長河中,湮沒無聞。我們所能接觸和研究的,僅僅只是那些留存下來的文本而已。

在遊戲中,玩家便會深刻體會這一點。

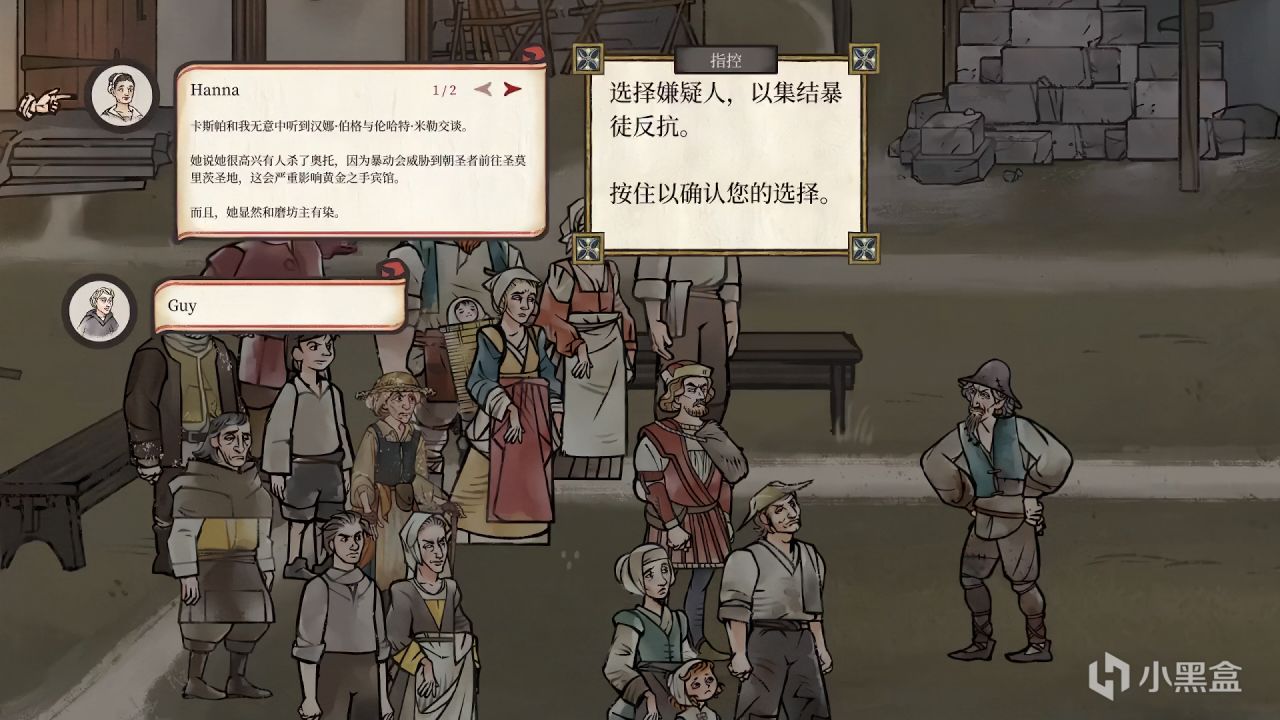

雖然《隱跡漸現》是以三個殺人案件爲主線來進行推進的文字類遊戲,但探案絕不是遊戲的精髓所在。玩家在遊玩過程中便會發現,你可以從不同的人嘴裏得到不同版本的“真相”,並且留給你探案的時間也極爲有限,玩家無法在裁決來臨之前徹底調查每一位嫌疑人。但案件裁決之日終究會來,玩家只能根據現有信息,被迫給出一個嫌疑人的名字,然後便只能接受其選擇帶來的後果。遊戲直至最後也不會爲你揭曉答案,因爲案件的真相從來都不是其核心所在。

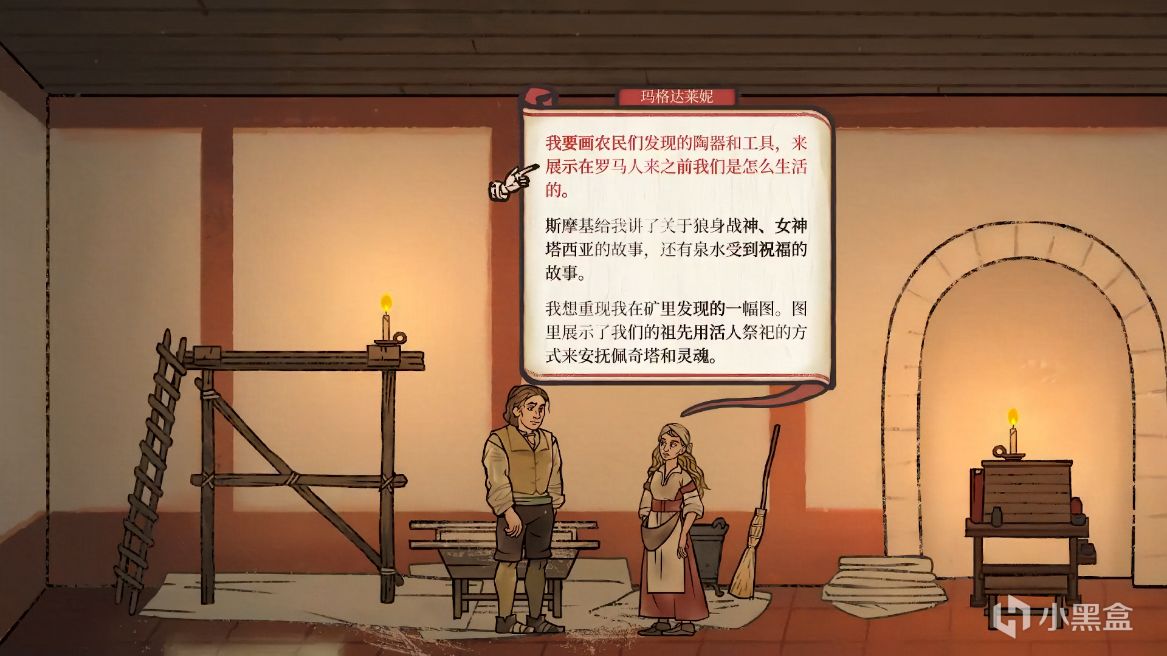

與之相對應的,在遊戲後期,玩家還會肩負起整理和講述塔辛歷史的重任。這一環節無疑是整個遊戲的核心所在。正如先前的偵探探索一樣,玩家會從不同人物那裏獲得關於塔辛歷史的多樣化版本,然而,最終如何書寫這段歷史的決定權完全掌握在玩家手中。這意味着,玩家將決定後人對塔辛的看法與評價。

案件裁決

歷史的選擇 選擇的歷史

過程纔是關鍵。在探索案件與編織歷史的過程中,玩家將逐漸領悟到,來自不同社會階層、職業與性別的角色對世界的看法以及他們所述說的事實往往大相徑庭。

在真相難以企及之時,敘事本身即承載着深遠的意義。

不過,儘管真相遙不可及,可玩家的抉擇卻會對案件的裁決產生切實的影響。案件塵埃落定後,玩家會親眼目睹這些選擇所帶來的深遠後果。有趣的是,案件結束後遊戲總會給玩家做了錯誤選擇的感覺,這似乎在暗示玩家不必執着於單一真相,而是鼓勵他們從敘事的角度審視事件的複雜與多元。

美中不足的是,遊戲並未展示玩家後期所書寫的歷史對後世塔辛的影響。若能增添一段描述,展現後人對玩家所書寫歷史的多樣評價,無論是讚譽還是誤解,都將爲遊戲增添更多的深度和趣味性。

三、歷史虛無主義的陰影

新文化史常被誤解爲歷史虛無主義的同謀,但兩者的根本差異在於立場。

回憶起前年,一位中央美術學院的美術史教師蒞臨我校,講述中古時期的喪葬藝術。儘管我對美術史所知寥寥,但因爲閒暇之餘無所事事,便前往聆聽這場講座。講座中,老師提到北齊壁畫中的徐顯秀墓墓主夫人畫像,其面部竟繪有三隻眼睛。由於老師描述得栩栩如生,營造出懸疑重重的氛圍,我當時差點信以爲真,以爲那時的墓主夫人天生異相,長着三隻眼睛。

然而,真相其實很簡單,不過是畫師一時筆誤。在糾正這一錯誤時,畫師並未徹底抹去原本的線條,故而留下了三隻眼睛的奇特景象。那麼,爲何畫師似乎不擔心作品完成後會遭到喪家或官方的質疑呢?這與墓室的構造息息相關。儘管墓室繪畫在名義上極爲重要,但在實際操作中,其受重視程度卻不如墓道繪畫。壁畫的繪製是在墓葬砌築完畢之後進行的,在墓葬封閉之前,墓室雖可供施工人員進出,卻已是一片幽暗,只能依靠光照範圍極其有限的油燈進行作畫。同樣地,來自喪家或官方的監督也受限於這樣的環境條件——墓室壁畫不易被細緻觀察,也就顧及不到畫面上的所有細節。

真相簡單的出乎意料,讓我不禁失笑,我似乎總是忘記,歷史人物也曾經是鮮活的生命體,在作爲人的基本屬性上,我與他們並無二致,然而這一點卻常常被我所忽視。歷史真相一定不是單向度的,就如白光通過棱鏡後被分解成多種顏色一樣,歷史真相也應需要透過多棱鏡進行分解才能析出。這種真相或許是碎片的、不完整的,但可能更顯真實。

【美】林·亨特主編,姜進譯:《新文化史》,上海:華東師範大學出版社,2011年,第5頁。

【美】克利福德·吉爾茲著,韓莉譯:《文化的解釋》,江蘇:譯林出版社,1999年,第120頁。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[資訊] 《2XKO》搶先體驗版 已上線](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/10/07/36c9f5f87bc3e2371d58f5d22b74ba25.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)

![[快收藏]《三角洲行動》黑夜大壩打法分享,讓你把把百萬撤離](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/10/07/da697d73e04fbc32580f0b64234430ff.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)