筆者20歲了,也就是說,要過第20個春節了。

春節嘛,是有走親訪友的習慣的,然而筆者的朋友大多是網友,這並不是“通過網絡認識”的意思,而是在認識之後大部分情況下只通過網絡交流,所以“訪友”是做不到的;家中雖有親戚,但實際上是一羣生活理念、性格品行、爲人處世、物質條件等方面大相徑庭的人被幾段相同的DNA勉強維繫着交流,在節日之外則幾乎不接觸。

“走親”既然能做,人們就是會被某種難以言說的精神信念推動着去做,問其原因,只回答“不做不行”,再追問下去,他們可能就要急瞭然後說“不行就是不行”。

小事大事

走親走親,肯定要“走”,就是人要過去的意思。家裏面只有一輛電動車,所以父親就向朋友借了一輛老舊的小轎車,車內有陽光暴曬過的真皮的味道,聞起來極怪,很快就引發了筆者的暈車症狀,打開車窗又是冷風吹進來。

本來聞聞冷空氣便可以無事發生地過去,然而父母開始因爲“牛尾巴”不愉快了:父親買了牛尾巴送長輩,母親提出了牛尾巴“不好烹飪”,父親用着急和略帶不屑的語氣反駁回去,之後就沒有講話了。

對筆者來說,這是20年間常常出現的典型,筆者仔細觀察並且給它起了一個名字“小事愛爭吵,大事沒主意”:總是在生活細枝末節推諉扯皮,事實上無論實行哪位的方案,都是無所謂的;而在面對大事時,又因爲知識不足、認知不夠、心態不穩等各種原因先被恐懼、驚悚、擔憂等情緒佔領,在這種情況下又忍不住地做出反常的動作,也就是在一開始就“病急亂投醫”。(比如有這麼一種長輩,平時幾塊幾毛都要省,但被詐騙保健品時又幾百幾千地花出去)

從父親的角度來看,母親完全不瞭解烹飪,特別容易因爲知識不足而產生過分焦慮和擔憂,同時還缺乏控制語言輸出的能力;從母親角度來看,這又是父親一次不和家人討論商量私自做出的決定,這樣的大男子主義決定之前有幾百次,個別幾次造成了不可挽回的損傷。

不過讀者並無所感,20年來始終如此:母親的知識、情感控制和語言控制沒有長進,父親從來只相信自己的決定,錯了也不曾反思。如此20年。

將去之人

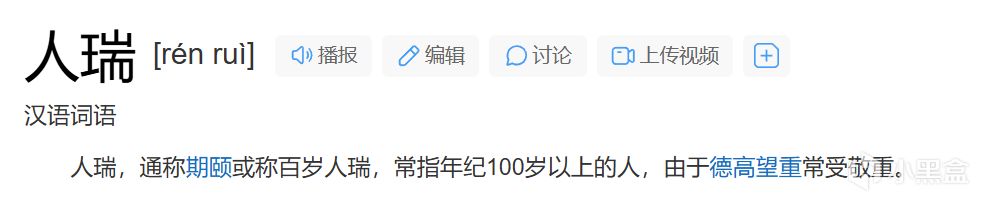

來到老家的第一件事是去又矮又小的房子中拜訪期頤之年的曾祖父,僅僅幾個月,老人就從“可以蹬三輪,拿着柺杖走路”變成了“躺在牀上飲食困難”的狀態了,原本略顯雜亂的前屋被收拾得像沒有人住一樣,倒是多了一個別人送來的匾,上面寫着“盛世人瑞”。

人瑞之意

老人躺在牀上,瘦了很多,說話也慢有回應,屋內瀰漫着很重的像腐爛的味道,不出半分鐘就引發了筆者的乾嘔。

選擇偏倚

從屋內出來之後,姑姑突然湊了過來,仔細叮囑我“不要和陌生人說話,也不要跟陌生人走”,好像我不是大學生,是小學生。問過才曉得是在視頻平臺上看到了一些詐騙的新聞,於是她便產生了這樣的思考:看到大學生被騙的視頻—>說明大學生都會被騙—>筆者是大學生—>所以筆者處於危險之中,會被騙。將“大學生”換成其他羣體,這樣的邏輯也同樣在許多人腦中成立。

不僅如此,她還認定這樣的事情是廣泛而普遍的,因爲她看到了不止一個的大學生被騙視頻。但在筆者看來,這實際上是遇到了選擇偏倚:好比有1000個大學生,其中100個人被騙,那麼媒體就只會報道這100個人的新聞,因此視頻平臺用戶絕無可能瞭解到那900人的信息,只會因爲這100個人的消息對形勢產生誤判,儘管只有10%被騙,人們會因爲“100個人”這個數字太大而錯認爲有70~80%被騙。

選擇偏倚是廣泛存在的,比如老師會因爲一兩個人上課聊天而批評整個班級,因爲他看不見安靜上課的其他大部分;家長會因爲你玩手機而批評你“天天玩”,因爲你不玩的時候他們不看你;顧客會因爲一兩道菜難喫而否定整家飯店,因爲他被憤怒衝昏了腦子而忘記了其他好喫的料理……

再進一步精簡——死人不會講話,少部分的人發出了大部分的聲量。

意思是差不多的

愛的量化

不一會,奶奶也過來了,她拿來了小蛋糕,一定要我多喫一點,哪怕說了不餓也一定先敲定筆者餓了,所以要喫蛋糕。

這似乎是一種很獨特的表達愛的方式——量化表達。比如先假定你餓了(有需求),然後給你一定數量的食物(有奉獻),你喫的越多就說明愛越多(有反饋),同樣地,以爲你冷了以爲你渴了以爲你窮了也可以用以量化愛,然而愛的出發點都是“他們以爲”,20年來始終如此,次次說不餓不渴下回仍然是機械般地重複對話,20年來一直如此,奶奶究竟是愛“孫子”這個概念呢,還是愛筆者這個具體的人呢?

奶奶和筆者都不知道,奶奶只知道她愛你。

在回來的路上,父親又因爲前方堵塞什麼的發起了火,不肯讓路。不過實在丟臉,筆者就閉目養神了。但筆者知道,父親還是這樣,永遠年輕十八歲,永遠控制不住自己的情緒,永遠上當受騙。母親之後大概也不大有太多變化。如此20年。

直到大廈建起,然後崩塌。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com