這並非國內

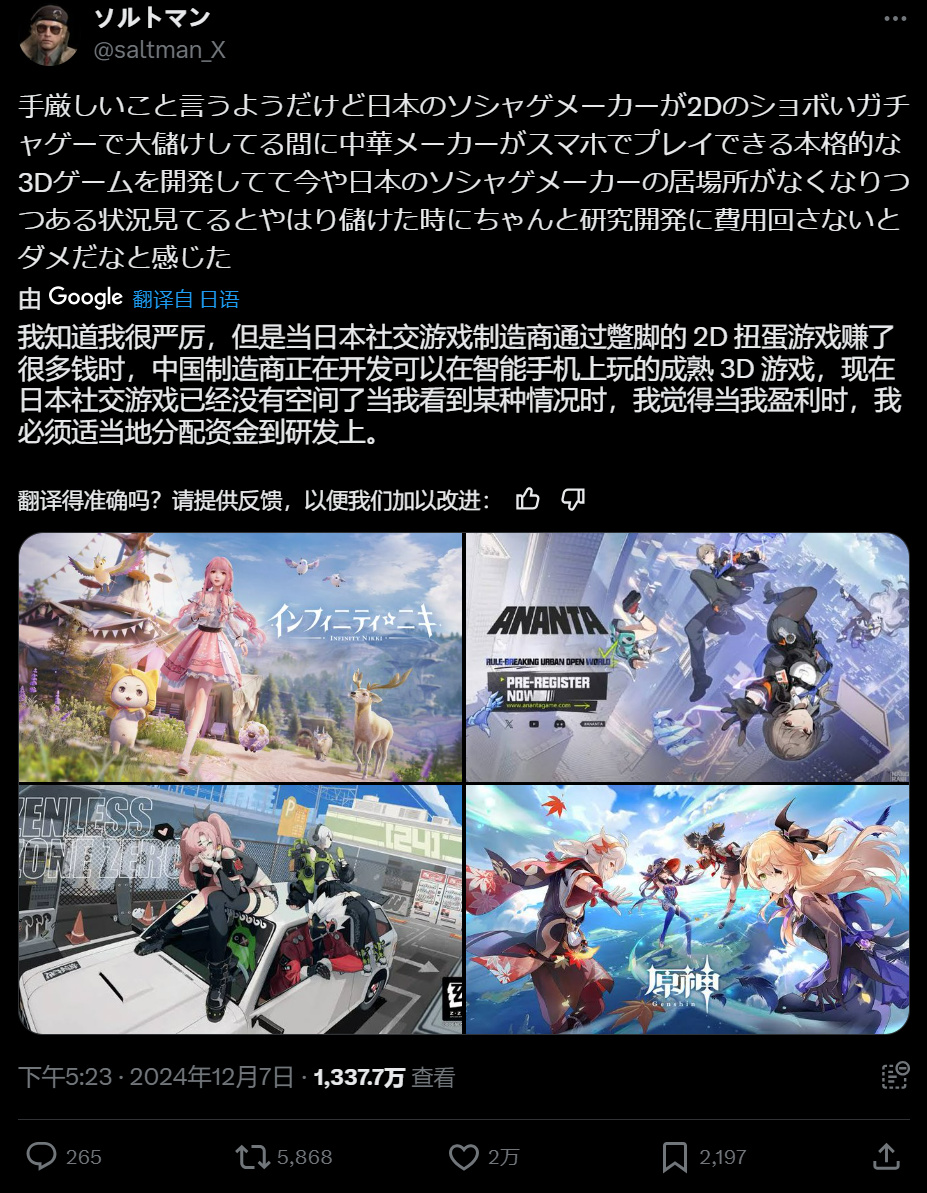

去年底的時候,推特上一羣日本玩家進行了一場熱烈的討論,說的是“當日本的手遊廠商還在做蹩腳的2D遊戲,中國手遊廠商已經開發了一批看起來相當成熟的3D遊戲,無疑正在擠佔前者的生存空間。”

評論區風頭幾乎一邊倒,都是在說“怎麼差距就這麼大了”。

當時引發這個話題的主要是去年12月在全球同步上線的《無限暖暖》,而同樣被日本玩家們拿來舉例的,還包括《原神》《絕區零》《鳴潮》,以及放出過宣傳片的《異環》《無限大》《藍色星原》等等——這麼一數,再對比日本廠商那頭幾乎只有Cygames作爲手遊廠商推出過《碧藍幻想Relink》這樣主機3D遊戲規格的產品,確實有點“高下立判”。

不難注意到,這些例子中絕大部分都是在國內被視爲“二次元遊戲”的類型。在日本沒有“二遊”這種說法,但當地玩家也知道這種風格主要受日本動漫文化影響而形成的,因此通常將其稱爲“中國動漫遊戲”(中華系アニメゲーム)。

在不少日本玩家看來,至少在遊戲領域,這種“中國二次元”正在成爲取代日本,成爲“動漫風格”的代表。

“雖然是動漫的發源地,但在動漫風格的3D遊戲方面卻比不上海外”

近些天,類似的討論又被頂了起來。這次則主要是因爲《明日方舟:終末地》在多個國家和地區開放了新一輪在線測試。一方面是相比之前那些3D遊戲,終末地引入的基建玩法幾乎是前所未見的,而且光測試版玩法內容就多到有點嚇人,讓日本玩家大誇神作;

另一方面,則是角色模型除了體態動作更細緻,甚至還會在臉上衣服上反映出沾染的雨水和泥濘——都再次達到了讓日本玩家“望而興嘆”的程度。

真要說的話,現在才討論這樣的話題都顯得日本玩家們有些後知後覺了。

更早幾年的時候,韓國的玩家以及從業者就已經在說:同樣是吸收了日本的動漫文化,甚至韓國在遊戲開發方面還曾具備一定優勢,爲什麼卻是中國先做出了《原神》,甚至就連近些年韓國產的最成功的一些“二次元遊戲”(在當地通常被稱爲“亞文化遊戲”Sub Culture Game),例如《蔚藍檔案》和《勝利女神NIKKE》,偏偏也是由來自中國的發行商悠星和Level Infinite給運營成的——似乎都指向了“中國人就是更懂這個‘二次元’”的結論。

在去年的韓國G-Star遊戲展現場,就更能直觀體會到“中國二次元遊戲”在玩家層面的統治力——這是一個幾乎完全由韓國本土廠商和觀衆構成的展會,但現場COSER濃度最高的,顯而易見是來自《原神》《明日方舟》《鳴潮》《少女前線》等中國產二次元遊戲的角色。

G-Star展會開放區域的coser觀衆

尤其是作爲唯一來參展的中國廠商,鷹角的終末地展臺前一度匯聚了40多名COS成《明日方舟》相關角色的觀衆,其中不少裝扮一看就沒少下功夫,再沒哪個展臺前有這樣的陣仗。

只要親眼所見,很容易感受到“中國二次元”在海外所形成的這種影響力。更重要的是,這種新興的“中國二次元”文化其實基本獨立於更早流行的日本動漫文化——儘管這兩者在國內通常會被擺在一起談論,視爲ACG這樣一個大整體。

這種垂直細分在歐美就更加明顯。

作爲當下全球最大規模的遊戲展,德國科隆的Gamescom展館面積相當大,逛起來就像逛宜家;也因爲物理空間足夠大,上萬名玩家實際上可以在這裏形成不同的聚落——喜歡獨立遊戲的待一塊兒,喜歡3A大作的待一塊兒……

這種環境下,就能更直觀觀察到熱衷“中國二次元”的觀衆,和喜歡火影海賊王咒術回戰的傳統動漫愛好者,實際已不完全是同一撥人——後者通常是在Anime展區流連忘返,前者則大多就是匯聚在米哈遊、鷹角的展臺周圍待上一整天。而且總的來說,“中國二次元”的受衆羣體看上去更加年輕,集中在青少年。

科隆展上終末地和絕區零的展臺

前陣子老外湧入小紅書,也能觀察到類似的現象。

如果你搜索“tiktok難民”+“Anime”,大概率見到的是一些比較傳統的動漫愛好者在分享自己喜歡看什麼番,以及一些動漫剪輯。

但只要你點進一些玩COS的外國用戶主頁,就能看到他們幾乎一定嘗試過米哈遊和鷹角旗下作品的角色,看上去大多就是因爲這些作品才入了坑,進而再嘗試一些其他“二次元”角色的,比如來自熱門日本動漫的那些。

一些比較典型的國外玩家小紅書賬號

除了這些中國二次元遊戲本身在當地的影響力,這背後還有一些產業性的原因。比如歐美最知名和專業的COSPLAY道具銷售網站之一EZCosplay,實際上就是一家中國服裝企業。

理所當然,來自中國二遊的COS道具在這些網站上的款式尤爲齊全,存貨充足、推銷積極,進而很容易成爲熱銷款,使得當地的漫展和遊戲展上“中國二次元”濃度大增。

大概稱得上應有盡有了

實際上在歐美地區,最接近於國內“二次元”這個詞的,很可能就是“Genshin-like”或“Arknights-style”——不僅是指代一種遊戲類型,也代表了一種有別於“日本動漫”的畫風、敘事風格、文化內涵,甚至是一種生活狀態。

放到十幾二十年前,要是有人說“國產二次元”有一天能和日本動漫文化像這樣在世界層面分庭抗禮,多半要被認爲“失了智”。甚至直到現在,可能依然不少人會覺得是無稽之談。但只要稍作觀察,這種趨勢還是相當明顯的。

國外許多年輕玩家的“年一遊”是中國二遊,認識的第一個遊戲廠商是中國廠商,就和當年國內的玩家們喊着“暴雪出品必屬精品”一樣,對來自中國的製作團隊發表類似論調。這一切顯然還只是個開始,這批玩家很可能受此影響,在接下來很長一段時間內,接觸到的第一個PC遊戲、主機遊戲、格鬥遊戲、閤家歡遊戲,依舊來自這些中國廠商,也把“中國二次元”的認知概念拓寬到更廣泛的領域。

TGS東京電玩展的時候,鷹角憑終末地拿了這屆展會的“未來期待獎”

當然客觀來說,“中國二次元”目前在海外所形成的受衆社羣,可能就跟十五、二十年前國內的動漫愛好者、“老二次元”類似,終歸遊離於“主流”邊緣,屬於小衆文化。但也就像上面提到的,這批受衆目前還普遍年輕,在他們之中所積蓄的能量,大概也要多年之後纔會真正釋放。

回頭來說,這樣的現象究竟又是怎樣形成的?

其中一個答案文章開頭的日本玩家們就已經給出了。現在以《原神》、《明日方舟:終末地》爲代表的國產3D二遊,在品質上和其他國家生產的“動漫遊戲”之間構成了一種降維打擊。很多日本玩家根本不能理解爲什麼中國廠商願意花這麼大的成本,去做通常被認爲是拿來“賺快錢”的免費遊戲。其中少部分“懂行”的當地玩家,則會向其他人解釋中國遊戲行業的發展軌跡,以及爲什麼產業重心會集中在免費遊戲。

但其實在這類遊戲全面3D化之前,就已經出現了這樣的苗頭。像是《明日方舟》《少女前線》這些,起初單論產品形態,乍一看和FGO這類日式二遊還談不上本質區別,爲什麼就逐漸走上完全不一樣的路了。

一個比較鮮明的差異在於,日本的二遊也好,傳統的動漫文化,更多所提供的是一種“消費”式的體驗。

舉例來說,大部分有過早年追番體驗的動漫愛好者應該都有過類似的經歷——年少時的你遇到一部愛不釋手的動漫作品,你看完了12集的動畫,又去找來十幾卷的原作漫畫讀完,再翻出一些邊角料電臺和設定集——內容也就到此位置了。任憑你怎麼抓心撓肝,沒有下一季就是沒有下一季,甚至連找個配樂CD聽都費勁。且時間越久,能和你討論的同好也越少。甚至諸多動漫衍生遊戲都帶有些“趁虛而入”的性質,藉着你的粉絲心態,最後割你一波韭菜。

沒幾部作品能像火影海賊王那樣長青。動漫愛好者通常只能被動地接受和消費廠商所提供的內容,“遺憾”是一種常態。

在這方面,國產的二次元遊戲的互動體驗明顯就良性許多,形成的是一種“飽和式服務”。遊戲裏是幾乎挖不完的玩法內容,故事品完主線還有支線,聽的是給你安排好在各平臺上線的專輯,網絡上有專屬社羣供你找同好,現實裏還能參與專門的線下活動——只要願意,一款產品就足夠填滿一個年輕人所有休閒時間和社交需求,貫穿他的整個青春期,由此產生的歸屬感不言而喻。

放到世界範圍內來講,也沒其他哪個文化產品能把“參與感”做到這個地步了。

另一方面,也是國內的這些二次元廠商確實很重視“國際化”,像是米哈遊、庫洛、鷹角,都在儘可能地希望在未來實現同一款遊戲的全球同步發行。這其實是一種很強的能力,比如開頭的討論裏就有日本玩家在說日本廠商現在別說全球同步發行了,連個多語言都還搞不明白,各國玩家怎麼也討論不到一塊兒去。

對於玩家來說,這事兒乍看起來似乎不是這麼重要。但實際上當你看到自己喜愛的海外畫師,也和你一樣在期待當天開啓的新活動,爲其繪製內容的時候——你一定會認同這是一件有意義的事。

像前天《明日方舟》新春活動開啓,連帶着國內外都有優質“產糧”,玩家反響也很好

幾年前,包括現在,很多時候大家談“二遊”出海帶來的文化輸出,大多是將二遊本身視作一種“介質”“載體”,覺得通過這種渠道可以對外輸出更多國內傳統文化。

這本身當然也沒錯。比如對於海外衆多的二遊玩家來說,現在提起中國春節,他們腦海中浮現的一定是《原神》裏璃月和海燈節的樣子,期待的是《明日方舟》裏一年一更的歲家劇情——那種“家天下”的喜慶氛圍,不同於他們此前所認知的任何文化中的新年。

但正如日本動漫裏死神、火影、海賊王在全球再火,也沒什麼人真會覺得這是輸出了日本歷史上的武士、忍者、海盜文化。不論是吸引來粉絲的、還是創造出經濟價值的,都是這些動漫內容本身。

正如日本動漫往往象徵着“友情、努力、勝利”,中國二次元也已在一定程度上形成了代表着“活力”“積極”“重視技術生產力”這樣的整體印象。在這樣的前提下,當國產二遊裏出現更多的本土內容,再到吸引海外玩家來“朝聖”“巡禮”,我想都不會是遙遠的事。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com