近日看到有些分享所谓“摄影参数”的帖子,有感而作。鄙人拙见,仅供参考。

在我看来,摄影是一门技术与艺术相结合的学问,在摄影的不同领域二者占比也不同。日常拍摄可以完全不在乎技术部分,开着自动扫街完全不成问题;而在深空摄影中,技术部分远高于艺术,信噪比为王。

但各种不同领域终究都是摄影,都有曝光三要素的存在。

没有自己的相机也不要紧,可以打开有摄影模式的游戏(比如地平线4/5)试试

相机中有三个参数供我们调节,光圈,快门速度,iso。而前两者除了曝光还会以其他方式影响画面。

1 光圈(Aperture)

光圈是镜头通光孔径大小的直观标定方式,也被称为焦比,

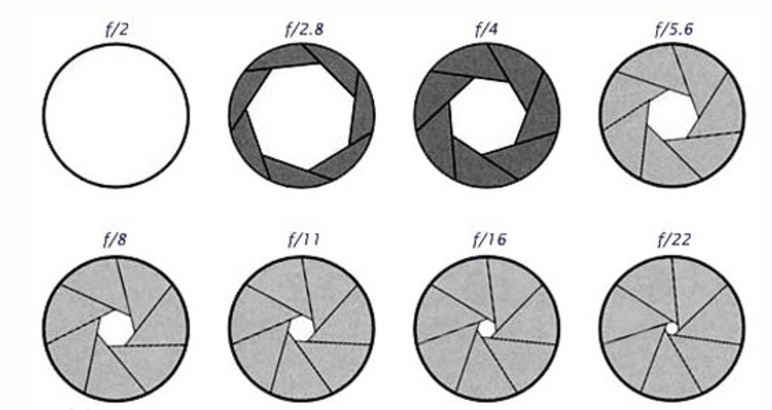

可以直观看到,F值越小,通光孔径越大

其计算公式为 F(光圈值)=f(物理焦距)/d(通光孔直径)

显然通光孔径越大,进光量越多,画面越亮

除了画面亮度之外,光圈大小还会影响景深(虚化),镜头成像

*微距镜头由于光路与普通镜头不同,光圈计算与普通镜头有差异,本文不涉及

1.1 光圈与曝光

通光孔径越大,很显然通光量会越大,但通光量并不能与光圈大小划等号

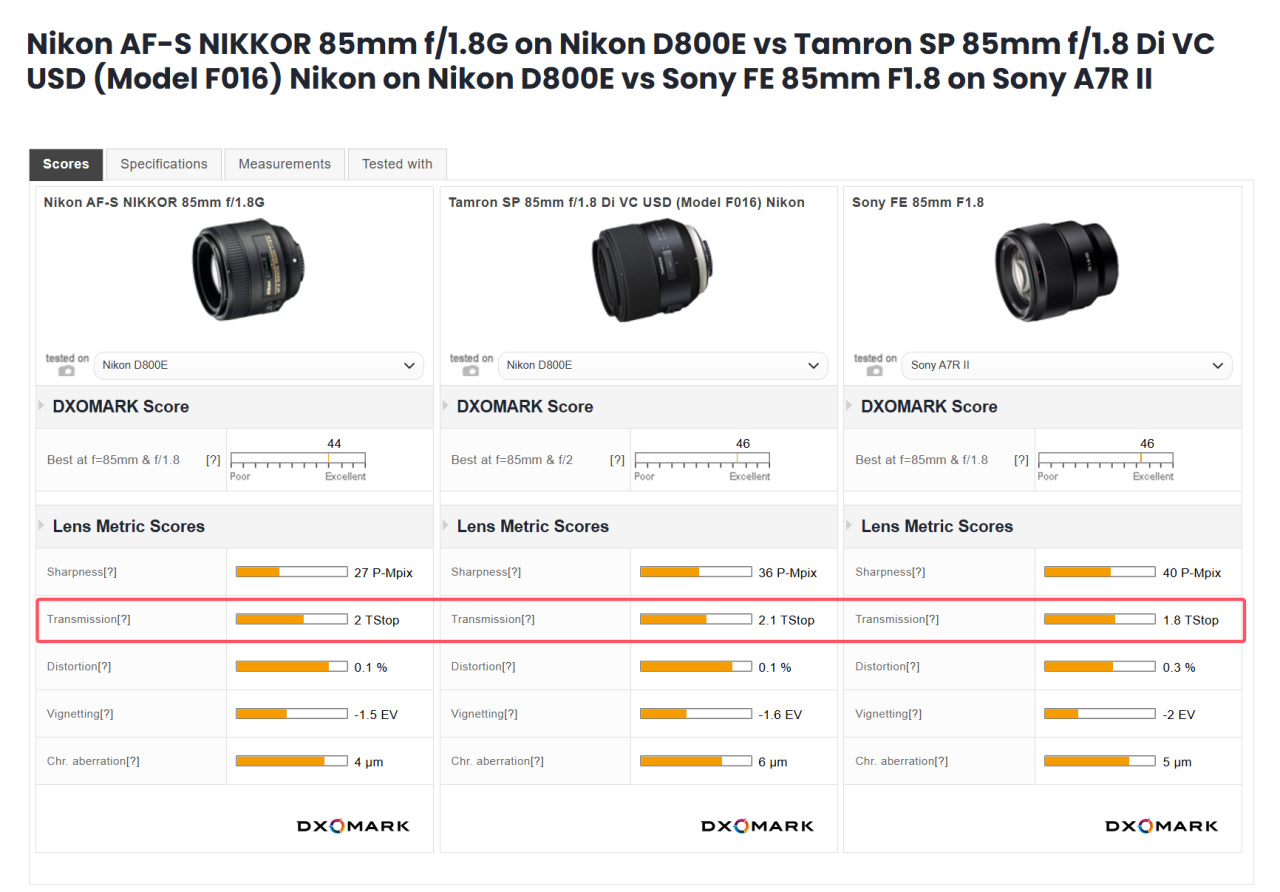

由于光学设计,镀膜质量等因素,相同的通光孔径最终得到的通光量是不同的。

图片来源:www.dxomark.com/Lenses

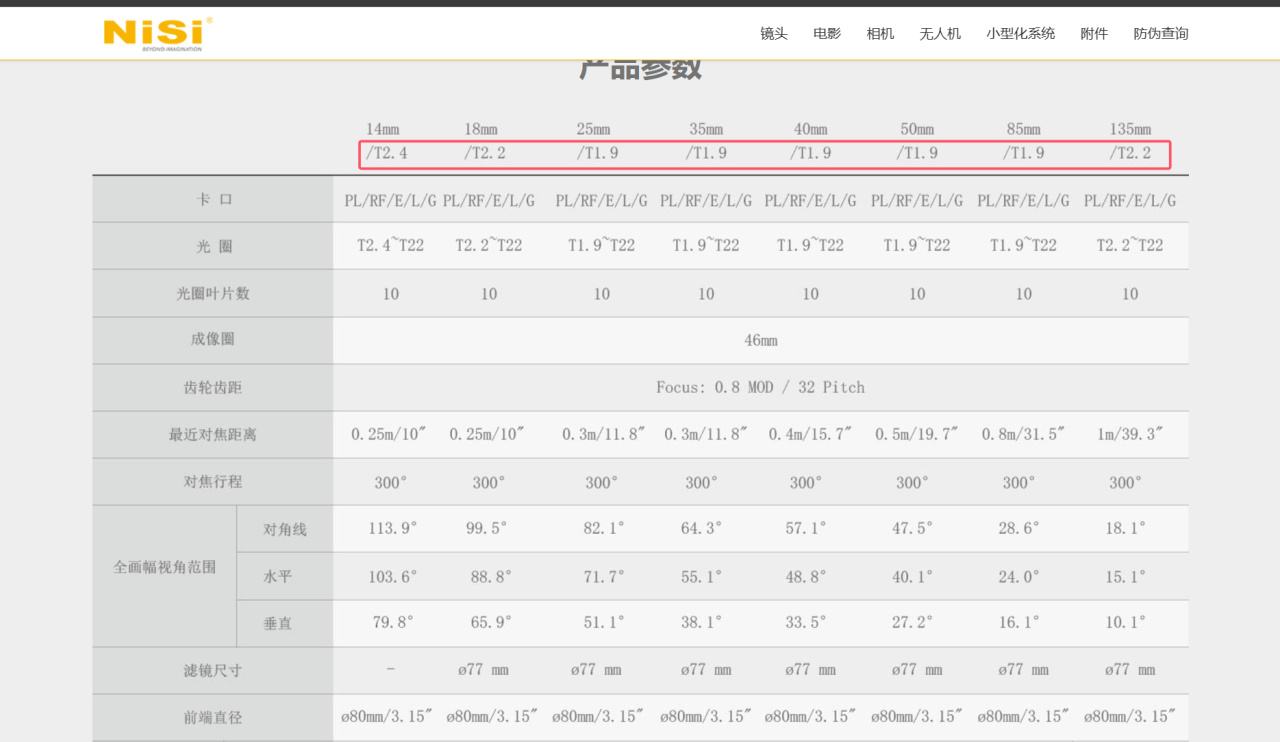

因为某支镜头同F值光圈下拍出来比别的镜头更暗就说它“光圈虚标"是不成立的,直接标定通光量的是T值,但消费级镜头一般不标注T值。只能在第三方测评中看到

电影镜头的官网标注

1.2 景深

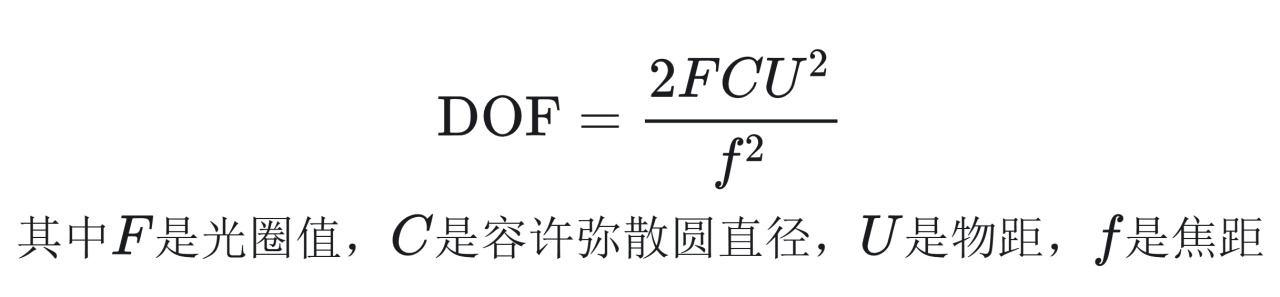

光圈越大,焦距越长,拍摄距离越近,景深越浅,虚化越强

推导过程省略,景深的一个简化版计算公式是长这个样子的

因此,光圈全开,被摄物拉近,我们就能获得这样的画面

Nikon Z5 40mm f/2

Nikon Z5 200mm f/6.3

只要距离够近 ,f/8也能拥有这样的虚化

Nikon Z5 40mm F/2

1.3 画质

增大光圈不仅仅是增大通光孔径这么简单,增大光圈还需要增加更多的镜片修正更大通光孔径带来的像差,带来更贵的价格/更差的画质。

本人不是光学设计相关专业的就不在此班门弄斧了。贴张赛博色图好了。

Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct

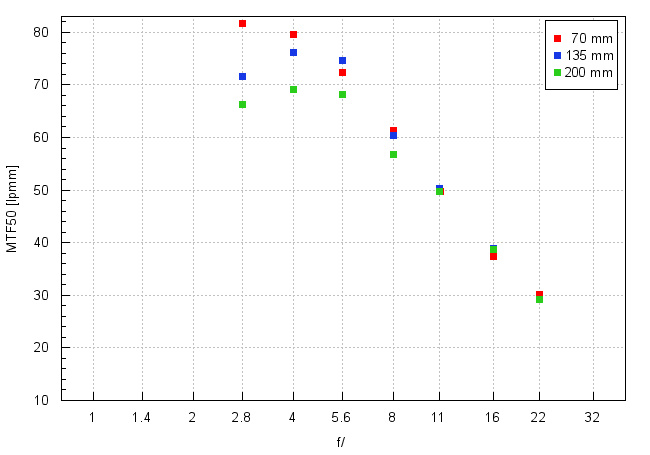

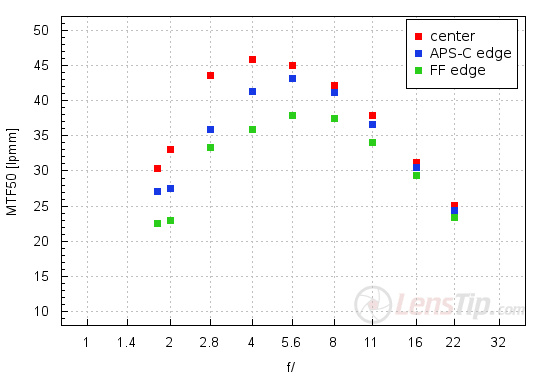

老法师经常说拍风光要收光圈,部分原因是通光孔径减小可以增加镜头锐度,但更小的通光孔径又会因为光的衍射造成锐度下降。因此镜头的锐度曲线通常是先上后下的曲线。

老法师也经常说f8、f11画质最好,这在现在看来就属于无稽之谈了。仅考虑锐度,不需要小光圈的星芒效果时,现在标准焦段镜头通常在f4或能f5.6就达到峰值锐度。

Nikkor AF-S 24-70 mm f/2.8G ED 2007年发布

尼康 Nikkor Z 70-200 mm f/2.8 VR S 2020年发布

佳能 EF 50 mm f/1.8 STM 2015年发布

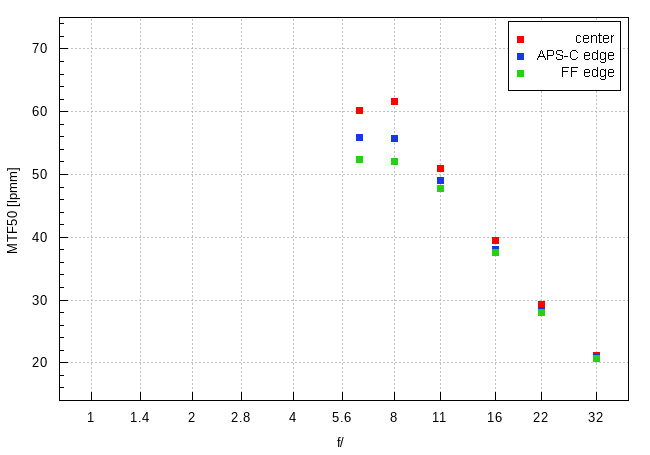

MTF50图中,纵轴值越高,代表拍摄的图像中的能分辨出越精细的细节。而在现代超长焦中,也存在因最大光圈就很小,在f8才达到峰值锐度的情况。

尼康 Nikkor Z 600 mm f/6.3 VR S

但为了更大的景深范围带来的画面效果,继续收缩光圈牺牲些锐度也是可以接受的。

很少人会放大给一张照片数像素点,但每个人都可以一眼看出一张照片的画面效果。

1.4 星芒

上一节中提到,收缩光圈会使衍射更加明显。

衍射除了会使画面锐度下降,还会让点光源处发散出星芒。如图

Nikon Z6III 40mm f/4

想要获得星芒也很简单,收缩光圈即可,光圈越小,星芒越锐利。不同镜头出现星芒的光圈值也不同,各位可以自行探索。

星芒数恒为偶数,光圈偶数叶片时等于光圈叶片数,奇数叶片时等于二倍叶片数,其光学原理参见星芒成因(from中科院近代物理所公众号)

2 快门速度(shutter speed)

尽管惯例上这个值称作“快门速度”,但它实际上控制的是一张照片的曝光时间。

称为"快门“的物理结构,其运动速度是个恒定值。

www.bilibili.com/video/BV1Qu411p7Jj

快门速度改变时,被改变的是前帘打开与后帘关闭之间的的时间间隔。当所需曝光时间短于快门帘开闭速度时,两个快门帘就会同时运动,在传感器上进行扫描。

www.bilibili.com/video/BV1Qu411p7Jj

2.1 快门速度与曝光

显然,曝光时间越长,画面越亮。

2.2 快门速度与模糊

曝光持续过程中,画面中所有的变化都会被叠加到同一张照片里。

常规拍摄中,有所谓“安全快门”的说法。内容为:手持拍摄时,为了防止手抖导致画面模糊,快门速度应为所用镜头(等效全画幅)焦距的倒数。

但安全快门也有其局限性,安全快门只能保证不会因手抖而糊片;而拍摄中常会出现手抖以外因素导致相机与被摄物相对运动,这时安全快门不适用。

不想要模糊时,调高快门速度可以尽量减少照片中变化,使一切静止,定格时空。

Nikon Z5 16mm f/2.8 1/2500s

Nikon Z5 200mm f/6.3 1/400s

模糊也不是什么令人避之若浼的事。

有时也可以善加利用,降低快门速度,不同时刻影像的叠化能为你创造出全然不同的效果。

Nikon Z5 200mm f/16 1/4s

Nikon Z6III 40mm f/8 4s

Nikon Z6III 40mm f/2 1/40s

3 感光度(ISO)

ISO放到最后,因为这玩意最不需要在意,也最难讲清楚。

因为在数码时代,感光度并不决定噪点多少

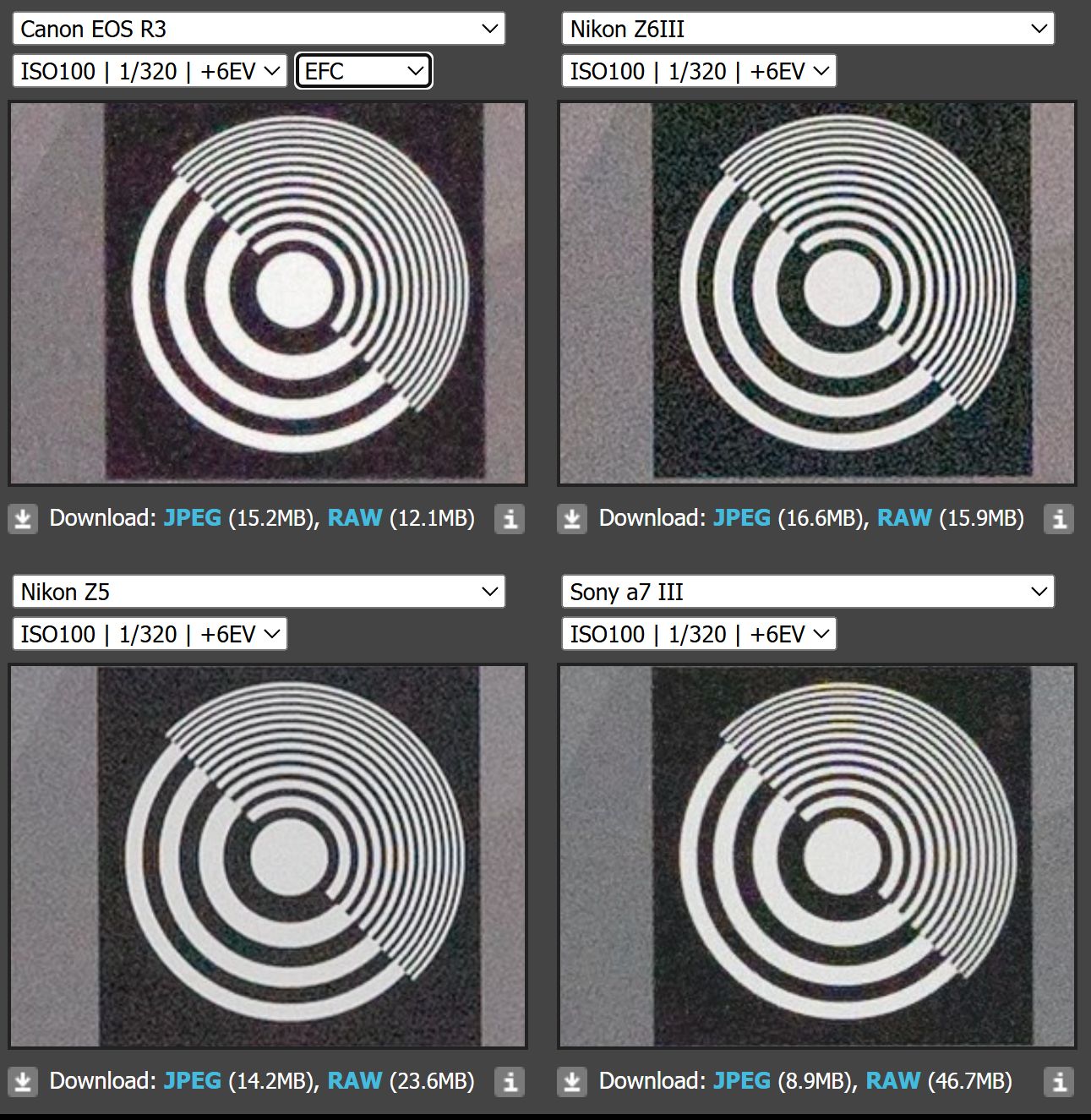

Image comparison: Digital Photography Review

如图,即使是ISO100,在曝光不足时,后期提亮后依然存在很多噪点。

3.0 感光度——胶片

本段介绍胶片中的感光度,只想了解现代技术的读者可以跳过这部分。

所有胶片都有两个基本组成部分组成:

感光乳剂层

片基层

片基材料有硝酸纤维素、醋酸纤维素、涤纶等,用于承载感光材料。

感光乳剂由明胶与不同配比的卤化银调配而成。

不同感光乳剂配比对光线的敏感程度不同。一般来说,其中卤化银颗粒越大,感光速度就越快,呈现出照片颗粒感也就越重。而为了标定不同胶片的感光度差异,美国标准协会(ASA)制标注被沿用至今,成为国际标准化组织(ISO)采用的标注,德国工业标准(DIN)制现已不再使用。

因为感光速度快的胶片颗粒都更大,无论曝光多少,拍出来一定颗粒更多,自此,高ISO=颗粒感的概念深入人心。

3.1 感光度——数码

https://www.bilibili.com/video/BV1Ue4y1E7uy/

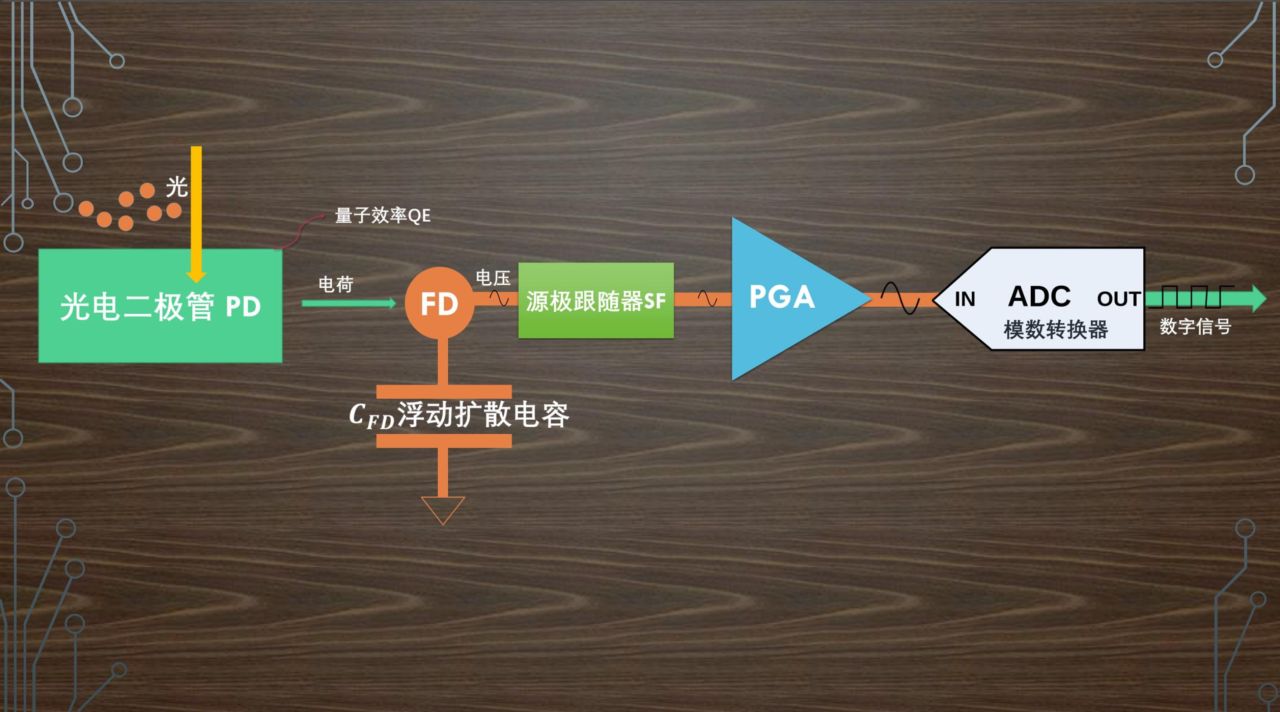

现代相机中感光元件大致原理如图。

光在光电二极管上转化为电子,电子进入到电容转化为电压信号。这个电荷到电压的转换比率决定了传感器的基准ISO。从电容读出的电压信号经过PGA(可编程增益放大器)不同倍率的放大,就能获得不同的感光度。

这个过程对噪声的影响可以看链接中视频,此处直接说结论。

而ISO的标定完全取决于相机厂商,完全相同的传感器在不同厂家手里也能给出不同的ISO标定。

减少噪点最有效的方法是通过增大光圈或减慢快门速度,在这二者都无法改变时,提高ISO至曝光合适能获得比拍摄压低ISO再后期提亮更低的噪声水平。对比如图

Nikon Z6III 40mm f/4 1/100s ISO400 +5ev

Nikon Z6III 40mm f/4 1/100s ISO1600 +3ev

Nikon Z6III 40mm f/4 1/100s ISO6400 +1ev

Nikon Z6III 40mm f/4 1/100s ISO25600 -1ev

本书封面自带细小圆形纹理可用于观察细节保留水平,后期调整至相同亮度。

显然,进光量无法改变时,提高ISO比压低ISO再后期提亮噪点水平更低。

4 实际运用

详细介绍过三个参数后,本章以几个拍摄场景举例,阐述实地拍摄中如何设置。

三种拍摄模式的选择可以遵循一个原则,哪个值在当前拍摄中最重要就手动控制哪个值。

绝大多数情况下都推荐使用ISO自动。

4.1 光圈优先 —A(索尼 尼康)/Av(佳能)

在这个模式下可以手动操作光圈值,快门速度由相机自动测光得出。

当你的拍摄内容重点在景深或画质,对动态模糊不甚关心的时候选择本模式。

比如风光。相机自动计算快门速度会确保安全快门,在拍摄静物时保证不会糊片。

Nikon Z5 160mm f/6/3 1/400s

4.2 快门优先—S(索尼 尼康)/Tv(佳能)

该模式下能手动操控快门速度,在拍摄动态时常用。可以高速快门凝固时间,也可以低速快门浓缩时间。

Nikon Z5 40mm f/2 1/50s

Nikon Z5 120mm f/6.3 1/800s

拍鸟1/800s还是太低了

Nikon Z5 125mm f/6.3 1/10s

4.3 手动—M

顾名思义,Manual,全手动模式。一般只建议在光照完全可控或条件允许慢慢调参数的情况下使用。笔者只在很少的情况下使用M档。

Nikon Z5 16mm f/1.8 10*13s

Nikon Z5 16mm f/1.8 40*10s

5 尾声

感谢所有看到这部分的盒友, 文中展示的照片全部由本人拍摄,水平拙劣,望多多包涵。数据图和示意图出处已在小字标识。如果有人想看的话,可以就其中一些存在技巧的拍摄类目,如摇拍、星空等详写拍摄技巧。

期末月将至,下篇文章预计一月中更新。

就此,开摆!

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com