本篇杂谈由曾经发在贴吧上的长篇贴修改而来。

【前言】

看到几个视频很有感触,可以说语文课本上的许多课文都在潜移默化地影响着我们。在那个网络尚不发达的年代,很多课文带我们初步拓宽了视野,培养了良好的习惯,奠定了文学思维的基础。

如今课本虽已几经改版,但它育人的核心不变。楼主学的是苏教版,但重点的课文几乎大差不差。本篇杂谈就来聊聊曾给我深刻印象的课文,先从高中谈起,内容不算完全,如果有机会还会写续或者初中小学篇。

“谨以此文献给曾经陪伴我们的语文书。”

下面是苏教四年级语文的封面,是我非常喜欢的封面之一。那时候还没有疫情呢,这册的基调一目了然就是非典,真是令人感慨万千呀。

【1.《流浪人,你若到斯巴》】

出自高一语文必修二,《流浪人,你若到斯巴..》是由德国作家海因里希·伯尔所写的短篇小说。

我们先从外国小说谈起,相信对于许多人来说,语文书最吸引人的部分大概就是小说了📖更何况高中语文书是不吝啬内容来登录这些小说的。所以在娱乐匮乏的学习生活中,这些小说甚至都能看得津津有味。

流浪人是高中语文必修课本中最长的课文,大概有十二三页之多,我很荣幸能将它作为心目中的第一名。如果说哪一篇课文最震撼我,绝对是这篇流浪人。引人遐想的标题,隐晦而又生动的描写,层层剥开的逻辑顺序,惊人直白的结尾,无一不在刺激着彼时正处于疯狂汲取知识时期的我的脑神经。

在原书中,标题开头就来了一大段注释:“①波斯入侵希腊,300名斯巴达战士扼守温泉关,奋战阵亡。后来,希腊人立碑纪念,碑上铭文是:‘流浪人,你若到斯巴达,请报告那里的公民们,我们阵亡此地,至死犹恪守他们的命令。’本小说的标题就取自铭文的前八字。”看到这里,心情就会立刻沉重下来,正文严肃冷酷的内容也即将展开。

课文讲述了伤兵在以前读书的教室改成的战地医院,看到以前接受军国主义教育痕迹,从而反映战争破坏年轻一代的无奈的故事。一开头可能难免给人一头雾水,可看到最后,看到伤兵缓过神来,发现残疾的自己躺在病床上,所有的回忆与意识却又被帝国主义洗脑折磨得千疮百孔,以至于自己最终麻木......如此读来,再来回看课文开头司机载着伤员驱车赶往学校的混乱场面,字字珠玑,令人折服。结合中间主人公回忆学院中的往事,未写完的铭文,无不透露着纳粹对人民的摧残,战争未期生灵涂炭的悲哀,以及对其的严厉斥责。

不得不叹服教育家们的选文功底,一部行文、描写、内核均无可挑剔的小说,被选为为数不多的外国小说的一员,闪耀着独属于它的光芒。

如果现如今一些键政小子再胡言乱语,只能说它没有好好读过这篇课文🫵。

在同本书上同样有许多优秀的外国小说,比如《静静的顿河》《最后的常春藤叶》,我都非常喜欢,有机会再细聊吧。

附:海因里希·伯尔的介绍

海因里希·伯尔,德国作家,1972年诺贝尔文学奖获得者。

1939年入科隆大学学习日耳曼语文学,同年应征入伍,直至二战结束。曾负过伤,当过俘虏,对法西斯的侵略战争深恶痛绝。在早期作品中,伯尔审视纳粹主义的恐怖统治,看到战争和政治力量给普通民众带来的毫无意义的苦难。在后期作品中,他猛烈抨击经济繁荣下的道德沦丧,批评社会和宗教机构的专横和虚伪。1985年逝世。被称为“德国的良心”。

【2.《伊豆的舞女》】

出自高中语文选修短篇小说阅读,作者为川端康成。没错,伊豆的舞女是高中所学(仅限苏教语文)所有课文中最长的,大概达25页以上。《伊豆的舞女》是川端康成早期的代表作和成名作,也是一篇杰出的短篇小说。

小说表现了少男少女之间初恋的那种朦胧、纯真的情感。给了读者一份清新之感,也净化了读者的心灵,把人们带入一个空灵美好的唯美世界。小说描写了一位19岁高二学生,为排遣内心不可言喻的忧郁和苦闷,只身来到伊豆旅行,途中偶遇流浪艺人一行,并对那里的小舞娘产生了似恋非恋的思慕之情。伊豆的舞女薰子深深地吸引了“我”。文章写了从一件件小事,一直到最后“我”和薰子的离别的过程。

既然是川端康成所写,那么美感自不用说。二十多页的课文,就这么流畅的使人心旷神怡地读完。可能许多人对于他所记叙的故事没有太深影响——故事很简单,不曲折也不复杂——但其中的氛围描写,绝对令人印象深刻。很遗憾,楼主还读过川端康成的《雪国》,太长太深涩了就读了一点,但并不妨碍我对他清新淡雅的美感给予极高的惊叹。

另外,我在学校书店买了他的《千之鶴》,实话说,没有以上更出名的作品好。其实语文课本上所选的绝大部分都是精华了,很多自己听都没听过的作品期望值还是不要过高的好。

我在描写上最喜爱的两大块,一块是海明威精简干练的冰山写法,一块便是川端康成细致淡雅、源远流长的描绘。

最后很痛苦的是,在高三八省联考的时候有一篇川端康成的文章,记得很清楚有一题是山茶花的含义,总之就是非常绝望课文很好看,但看了个寂寞,题目一看全傻眼

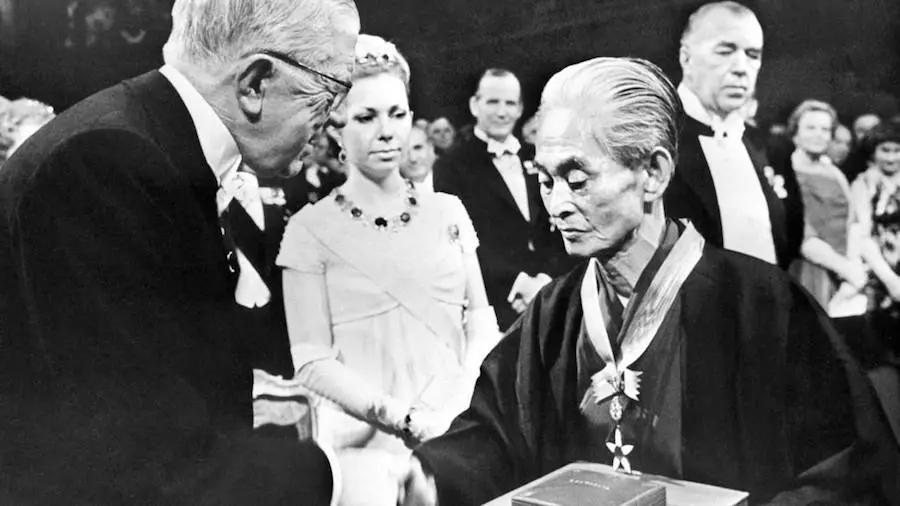

川端康成荣获1968年诺贝尔文学奖,这也是课本上的经典插图之一

【3.《不自由,毋宁死》】

出自高中语文必修四。本文源于美国演讲家帕特里克·亨利1775年在弗吉尼亚州议会上的演讲。在必修四中有一个单元专门向我们介绍了演讲,这一篇是我非常喜欢的课文。

先暂且不谈这样那样的事情,毕竟都上语文书了,就先不管灯塔国后面的破烂行为了。单就这篇演讲来看是很振奋人心的,其演讲艺术也十分高超,光就是坐在座位上看,就使得时值青春的楼主热血沸腾呢。

在我心目中,这是和闻一多先生最后的演讲一起并列最钟爱的演讲稿。

这篇文章一开始语调舒缓,往后愈加坚决缓急,尤其是后半段多个排比句的渐进,再以最后六个字的果断结尾,气势磅礴,铿锵有力。读完久久不能平静。

说起来楼主高中的时候班级搞一个轮流课前演讲。轮到我的时候快到元旦了,而学校没有放假已久,于是楼主神情朗读了这篇课文以表达放假的决心。

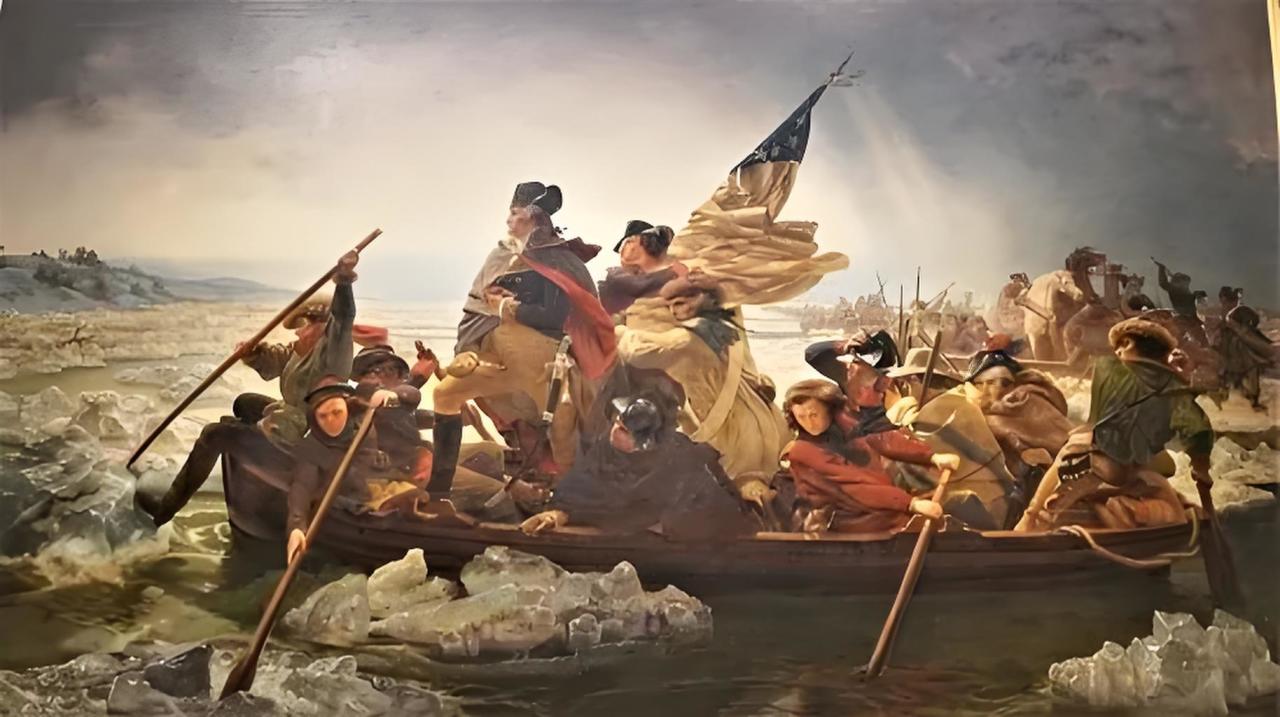

油画《华盛顿横渡德拉华河》

【4.《原毁》】

出自高中语文选修唐宋八大家选读。终于到古诗文环节了,这部分内容大家应该相对熟悉一些,虽然我选的这篇古文比较冷门

韩愈,想必大家都耳熟能详了,同时也是楼主最喜欢的唐宋八大家甚至是古代散文家。光是其在高中的课文,就有《进学解》《师说》《送李愿归盘谷序》《张中丞传后叙》《左迁至蓝关示侄孙湘》《祭十二郎文》等等等等…如此多课文入选,足以显示他的文学成就

之高。

楼主非常喜欢韩愈写的散文,当然,考试考的时候除外。韩愈先生所写的散文格律一般都比较严谨,难度许多也适中,而内容主旨则十分深刻,鞭辟入里,入木三分。

很多我都很喜欢,至于心目中的第一就先挑了相对冷门些的《原毁》。《原毁》是二零年网课上的第一篇课文,可以说有部分时间节点加成在里面。

原,是探究的意思;毁,是诽谤的意思(写诋毁是会被老师批评的)。韩愈认为士大夫之间毁谤之风的盛行是道德败坏的一种表现,其根源在于“怠和“忌”。即怠于自我修养且又妒忌别人;不怠不忌,毁谤便无从产生。说明一个人应该如何正确对待自己和对待别人才符合君子之德、君子之风。《原毁》的现象揭示是很深刻的,令人胆寒的,放到今日仍然适用。

“今之君子则不然。其责人也详,其待己也廉。详,故人难于为善;廉,故自取也少。己未有善,曰:‘我善是,是亦足矣。’己未有能,曰:‘我能是,是亦足矣。’外以欺于人,内以欺于心,未少有得而止矣,不亦待其身者已廉乎?

其于人也,曰:“彼虽能是,其人不足称也:彼虽善是,其用不足称也。”举其一,不计其十;究其旧,不图其新:恐恐然惟惧其人之有闻也。是不亦责于人者已详乎?

夫是之谓不以众人待其身,而以圣人望于人,吾未见其尊己也。”

“现在的君子却不是这样,他要求别人全面,要求自己却很少。对人要求全面了,所以人们很难做好事;对自己要求少,所以自己的收获就少。自己没有什么优点,却说:“我有这点优点,这也就够了。”自己没有什么才能,却说:“我有这点技能,这也就够了。”对外欺骗别人,对内欺骗自己的良心,还没有一点收获就停止了,不也是要求自己的太少了吗?

他对别人,就说:“他虽然才能这样,但他的为人不值得称赞。他虽然擅长这些,但他的本领不值得称赞。”举出他的一点进行批评,不考虑他其余的十点怎样,追究他过去的错误,不考虑他的现在表现,提心吊胆地只怕他人有了名望,这不也是要求别人太全面了吗?

这就叫做不用一般人的标准要求自己,却用圣人那样高的标准要求别人,我看不出他是在尊重自己。”

【5.《登高》】

前面提到了文言文,那么接下来就是古诗了。高中学过的古诗有很多,这里就记录考试考的好了。

要在这其中论最喜欢的,楼主还有些小纠结,《将进酒》《满江红》《琵琶行》都是很喜欢的古诗,但想到最后,还是把《登高》放在了第一位。

《登高》被誉为古今七律第一,那时候我年轻气盛,第一次读反而还有些不屑:这种不顺口也看不懂的诗哪里是第一呢?可随着上完课、读的次数越来越多、经历的越来越多,就越能体会到其中的深意。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

杜甫的诗的特色便是“抑扬顿挫”,可能并不像白居易、李白那样的朗朗上口,但仔细读下来是别有一番韵味的。工整的格律,从上至下、由近及远的视角变化,以及悠长的悲怆之情,无不在打动人的内心。更何况此时杜甫进入了人生的晚年,如枯木般的身体几乎支撑不住,更何况国难家愁时刻在煎熬自己的内心。

杜甫的其他诗也是这样,颇具严谨的现实主义,或许没有初见迸发的冲击感,但非常真实,越看越知其中滋味。如果我在三年前,《登高》不一定是最喜欢的古诗,但现如今,我很难再拾起像李白一样的豪情壮志,逐渐溶解在广阔的生活之中,它便成了我感触最深的古诗。

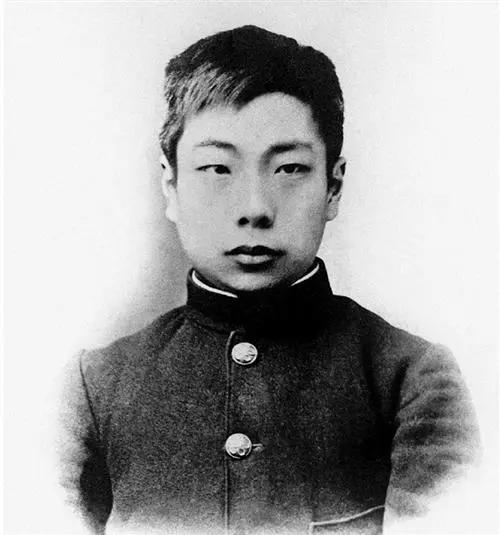

顺便一提,书上的配图正是这幅大名鼎鼎的画像

【6.《纪念刘和珍君》】

出自高中语文必修五。俗话说一怕写作文,二怕文言文,三怕周树人。提到经典课文自然少不了迅哥的身影了。楼主高中没学鲁迅散文这本选修书,所以范围不广,除了经典的小说,这篇散文也令人印象深刻。

刘和珍是北京学生运动的领袖之一,1926年在“三·一八惨案”中遇害,年仅22岁。鲁迅先生在参加了刘和珍的追悼会之后,亲作《记念刘和珍君》一文,追忆这位始终微笑的和葛的学生,痛悼“为中国而死的中国的青年”,歌颂“虽殒身不恤”的“中国女子的勇毅”。

在高中快节奏的课程中,除了古诗文言文外,很多文章是一笔带过的,不过这其中鲁迅先生的作品自然除外。在必修五的课本中,《纪念刘和珍君》便占了其中重要的一部分。

迅哥的作品说不了太多专业的东西,我就分享一下个人感受吧。这一篇难得见到鲁迅先生这么直白,也可见他有多么的愤懑不平了。与《原毁》一样,其中有很多振聋发的句子:

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的

鲜血。”

“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭

亡。”

“我已经说过:我向来是不惮以最坏的恶意来推测🇨🇳人的。”

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”

......都是很多被常常引用的经典语句,楼主有些叛逆心理,对于无脑引用小鬼比较多的句子是要打折扣的,但尽管如此,这一篇文章我仍是非常喜爱。

这里还有个小故事,在高一下学期,也就是二零一九年的夏天,那时候京阿尼令人痛心的悲剧发生不久,而距离春天时巴黎圣母院的火灾也才仅仅三四个月。

这时考了一篇语文作文,材料是对于巴黎圣母院火灾......是文明的一大损失,令人惋惜......但部分网友却说“活该,让他们当初火烧我们圆明园,现在遭报应了"等等......就此写下你的看法。

我高中时作文不好,最后分数一般。不过做罢考试,义愤填膺,联系起不久前的悲剧,写了篇《文明的一场火》的随笔。正值必修五上完不久,我在其中用了许多课文中的语句还有句式基调,实在是很畅快不过。我高中时只有两次写东西写得非常陶醉,一次是高考前的每人一次的演讲活动,另一次就是这一篇随笔(很庆幸那时候有积累作文材料的阅读课,以免我陷入三点一线的忙碌日常)。写这篇随笔的本子仍收在家里,不过这篇我发在b站主页了。

即便考试再怕,也仍抹不了鲁迅先生人格和文章的魅力。

【7.《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》】

语文书不仅承担了塑造我们正确的世界观、价值观的任务,同样也教会了我们如何看待生死。

下面的内容是我留给关于生死的课文的,生离死别乃是人生常事,不同性格、不同经历的人对此的看法亦截然不同。教材中选取了多篇如此主题的课文来向我们展现不同的生死观,冀望我们能够以此体悟生命、珍惜生命、正确看待活着与死亡。

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

我们对苏轼的经典印象是他的豁达乐观,而这一首悼亡词迥然不同,寄寓了他巨大的沉痛。即便是第一次读,简单而又真挚的用词也令人不禁感伤。

苏轼在《亡妻王氏墓志铭》里说:“治平二年(1065)五月丁亥,赵郡苏轼之妻王氏(名弗),卒于京师。”

公元1075年(熙宁八年),东坡来到密州,这一年正月二十日,他梦见爱妻王氏,便写下了这首“有声当彻天,有泪当彻泉”且传诵千古的悼亡词。

时间能淡化一切,但绝不会冲刷一切。就连楼主这个年龄都对十年前的事情记忆犹新,更不用说生离死别的大事了,即便是十年过去都会刻骨铭心。而人失意之时往往愈发怀念过去,苏轼的经历我们大多耳熟能详,当他梦见爱妻的时候,又该是多么痛心呢。这一首词,光是青春敏感的我们都能轻易共情,更不必说经历过的长辈们了。

最后说一句楼主听来的说法。当做梦梦见死去的亲人时,他们往往是笑着不说话的。一些说法认为,当死去的人向你说话的时候,很可能是将你与阴间缠上,有坏事发生。所以他们一般不会说话。如此一想,就更令人感慨了。

【8.《我与地坛》《项脊轩志》】

分别出自高中语文必修二、必修五。这两篇我都不太好评价,这也可能是我唯一一次将两片课文并在一起,楼主经历的还不多,对于两篇文章中深沉的感情无法精准的讲出来。

尽管我看过史铁生先生的生平,但我对他了解的还是少之又少,不敢像之前轻易发言,这样一位热爱生命的斗士,这样一部感动了无数人、在时间长河中永不消逝的作品,已经不用多说明它的精彩了。直到现在,《我与地坛》包括史铁生的其他散文我也不敢多读几遍,记得课上语文老师朗读他的另一篇记录母亲的散文,曾一度哽咽。

归有光先生所写的《项脊轩志》,全文以作者青年时代朝夕所居的书斋项脊轩为线索,真切再现了祖母、母亲、妻子的音容笑貌,也表达了作者对于三位已故亲人的深沉怀念。作者借一轩以记三代之遗迹,睹物怀人,悼亡念存,叙事娓娓而谈,用笔清淡简洁,表达了深厚的感情。全文语言自然本色,不事雕饰,不用奇字险句,力求朴而有致,淡而有味,营造出一种清疏淡雅的感觉。

尤其是文章的最后一句话,“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”,很简单平淡,也有淡淡的忧伤,相信高中默写已经考了很多次了(楼主那年新高考,正式考了理解性默写,这一句地位也重要起来)。

包括上面提到的《江城子》,这些作者对于生死的描写各异,但都没有自怨自艾、悲观消极,无论多么感慨惆怅,他们都仍直面接下来的生活——某种程度上,他们都借回忆过去来作为今后的动力。我想这也是编者的一种寄托,正确地理解生死,不要轻易地放弃生命。如今不乏许多少年学生想不开自尽的案例,我的拙见是,一部分是自身的心态问题,一部分也是现今的功利心太重,以至于填鸭式的教育而忘了内核的深化塑造——没有教会学生正确的人生观;还有网络的普及发达,忽视客观的发言还有井底似的信息茧房造成了许多青少年世界观的曲解——某种程度上,这是对当初编者初心的一种辜负。

【9.特别篇 《红楼梦》】

高中篇差不多要结束了,其实还有很多很多课文没提到,但如果这么下去我觉得每一篇都有独特的回忆,都能提一嘴。这里就先忍心断了这根弦,如果有机会我会在本贴结束后拾遗的。前面讲了许多略有沉重的东西,最后就换上轻松些的内容吧。

《红楼梦》为高中必读书目之一,考试也是会考的。楼主也是在那时候把原著与电视剧都看完的,一方面那时候娱乐手段太匮乏了,只要是有节自习课《红楼梦》都能看得乐乐呵呵;另一方面分科分班前楼主的班级很老实,竟然真的按学校要求看完了红楼梦电视剧,有时候遇到一些有趣情节全班还会叽叽喳喳的讨论。

记忆犹新的是原著里有一段薛蟠开荤段子,因为他不学无术嘛,那说的真是十分露骨,就不把原文放出来了。看电视剧看到这段我们都非常期待,结果它把最露骨的句子删了,我们还深感“遗憾”呢

上大学之后我出去玩的时候,偶然发现一家大型的新华书店,其中发现了专门一个分区摆了一书柜红学研究书籍。虽说个人感觉到这种份上,研究的早已不是红楼梦本身,而是表达研究者自身的世界观了,但红楼梦的影响力与深度依然令人震撼。

无论是原著还是老版电视剧,都是各自领域几近不可攀登的一座高峰。央视有档节目《向经典致敬》,里面就请来了红楼的主创团队聊聊幕后故事,非常好看。除此以外老版四大名著都请了个遍,b站就有视频推荐大家观看。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com