本篇雜談由曾經發在貼吧上的長篇貼修改而來。

【前言】

看到幾個視頻很有感觸,可以說語文課本上的許多課文都在潛移默化地影響着我們。在那個網絡尚不發達的年代,很多課文帶我們初步拓寬了視野,培養了良好的習慣,奠定了文學思維的基礎。

如今課本雖已幾經改版,但它育人的核心不變。樓主學的是蘇教版,但重點的課文幾乎大差不差。本篇雜談就來聊聊曾給我深刻印象的課文,先從高中談起,內容不算完全,如果有機會還會寫續或者初中小學篇。

“謹以此文獻給曾經陪伴我們的語文書。”

下面是蘇教四年級語文的封面,是我非常喜歡的封面之一。那時候還沒有疫情呢,這冊的基調一目瞭然就是非典,真是令人感慨萬千呀。

【1.《流浪人,你若到斯巴》】

出自高一語文必修二,《流浪人,你若到斯巴..》是由德國作家海因裏希·伯爾所寫的短篇小說。

我們先從外國小說談起,相信對於許多人來說,語文書最吸引人的部分大概就是小說了📖更何況高中語文書是不吝嗇內容來登錄這些小說的。所以在娛樂匱乏的學習生活中,這些小說甚至都能看得津津有味。

流浪人是高中語文必修課本中最長的課文,大概有十二三頁之多,我很榮幸能將它作爲心目中的第一名。如果說哪一篇課文最震撼我,絕對是這篇流浪人。引人遐想的標題,隱晦而又生動的描寫,層層剝開的邏輯順序,驚人直白的結尾,無一不在刺激着彼時正處於瘋狂汲取知識時期的我的腦神經。

在原書中,標題開頭就來了一大段註釋:“①波斯入侵希臘,300名斯巴達戰士扼守溫泉關,奮戰陣亡。後來,希臘人立碑紀念,碑上銘文是:‘流浪人,你若到斯巴達,請報告那裏的公民們,我們陣亡此地,至死猶恪守他們的命令。’本小說的標題就取自銘文的前八字。”看到這裏,心情就會立刻沉重下來,正文嚴肅冷酷的內容也即將展開。

課文講述了傷兵在以前讀書的教室改成的戰地醫院,看到以前接受軍國主義教育痕跡,從而反映戰爭破壞年輕一代的無奈的故事。一開頭可能難免給人一頭霧水,可看到最後,看到傷兵緩過神來,發現殘疾的自己躺在病牀上,所有的回憶與意識卻又被帝國主義洗腦折磨得千瘡百孔,以至於自己最終麻木......如此讀來,再來回看課文開頭司機載着傷員驅車趕往學校的混亂場面,字字珠璣,令人折服。結合中間主人公回憶學院中的往事,未寫完的銘文,無不透露着納粹對人民的摧殘,戰爭未期生靈塗炭的悲哀,以及對其的嚴厲斥責。

不得不歎服教育家們的選文功底,一部行文、描寫、內核均無可挑剔的小說,被選爲爲數不多的外國小說的一員,閃耀着獨屬於它的光芒。

如果現如今一些鍵政小子再胡言亂語,只能說它沒有好好讀過這篇課文🫵。

在同本書上同樣有許多優秀的外國小說,比如《靜靜的頓河》《最後的常春藤葉》,我都非常喜歡,有機會再細聊吧。

附:海因裏希·伯爾的介紹

海因裏希·伯爾,德國作家,1972年諾貝爾文學獎獲得者。

1939年入科隆大學學習日耳曼語文學,同年應徵入伍,直至二戰結束。曾負過傷,當過俘虜,對法西斯的侵略戰爭深惡痛絕。在早期作品中,伯爾審視納粹主義的恐怖統治,看到戰爭和政治力量給普通民衆帶來的毫無意義的苦難。在後期作品中,他猛烈抨擊經濟繁榮下的道德淪喪,批評社會和宗教機構的專橫和虛僞。1985年逝世。被稱爲“德國的良心”。

【2.《伊豆的舞女》】

出自高中語文選修短篇小說閱讀,作者爲川端康成。沒錯,伊豆的舞女是高中所學(僅限蘇教語文)所有課文中最長的,大概達25頁以上。《伊豆的舞女》是川端康成早期的代表作和成名作,也是一篇傑出的短篇小說。

小說表現了少男少女之間初戀的那種朦朧、純真的情感。給了讀者一份清新之感,也淨化了讀者的心靈,把人們帶入一個空靈美好的唯美世界。小說描寫了一位19歲高二學生,爲排遣內心不可言喻的憂鬱和苦悶,隻身來到伊豆旅行,途中偶遇流浪藝人一行,並對那裏的小舞娘產生了似戀非戀的思慕之情。伊豆的舞女薰子深深地吸引了“我”。文章寫了從一件件小事,一直到最後“我”和薰子的離別的過程。

既然是川端康成所寫,那麼美感自不用說。二十多頁的課文,就這麼流暢的使人心曠神怡地讀完。可能許多人對於他所記敘的故事沒有太深影響——故事很簡單,不曲折也不復雜——但其中的氛圍描寫,絕對令人印象深刻。很遺憾,樓主還讀過川端康成的《雪國》,太長太深澀了就讀了一點,但並不妨礙我對他清新淡雅的美感給予極高的驚歎。

另外,我在學校書店買了他的《千之鶴》,實話說,沒有以上更出名的作品好。其實語文課本上所選的絕大部分都是精華了,很多自己聽都沒聽過的作品期望值還是不要過高的好。

我在描寫上最喜愛的兩大塊,一塊是海明威精簡幹練的冰山寫法,一塊便是川端康成細緻淡雅、源遠流長的描繪。

最後很痛苦的是,在高三八省聯考的時候有一篇川端康成的文章,記得很清楚有一題是山茶花的含義,總之就是非常絕望課文很好看,但看了個寂寞,題目一看全傻眼

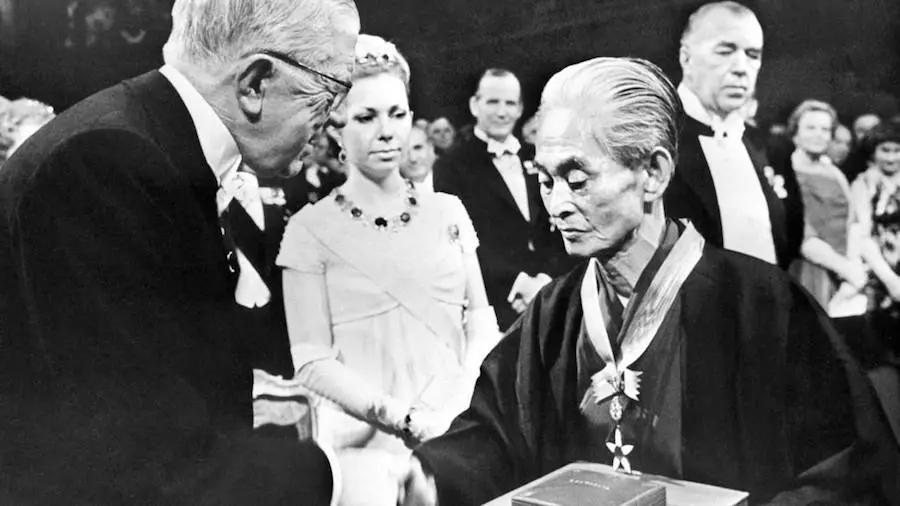

川端康成榮獲1968年諾貝爾文學獎,這也是課本上的經典插圖之一

【3.《不自由,毋寧死》】

出自高中語文必修四。本文源於美國演講家帕特里克·亨利1775年在弗吉尼亞州議會上的演講。在必修四中有一個單元專門向我們介紹了演講,這一篇是我非常喜歡的課文。

先暫且不談這樣那樣的事情,畢竟都上語文書了,就先不管燈塔國後面的破爛行爲了。單就這篇演講來看是很振奮人心的,其演講藝術也十分高超,光就是坐在座位上看,就使得時值青春的樓主熱血沸騰呢。

在我心目中,這是和聞一多先生最後的演講一起並列最鍾愛的演講稿。

這篇文章一開始語調舒緩,往後愈加堅決緩急,尤其是後半段多個排比句的漸進,再以最後六個字的果斷結尾,氣勢磅礴,鏗鏘有力。讀完久久不能平靜。

說起來樓主高中的時候班級搞一個輪流課前演講。輪到我的時候快到元旦了,而學校沒有放假已久,於是樓主神情朗讀了這篇課文以表達放假的決心。

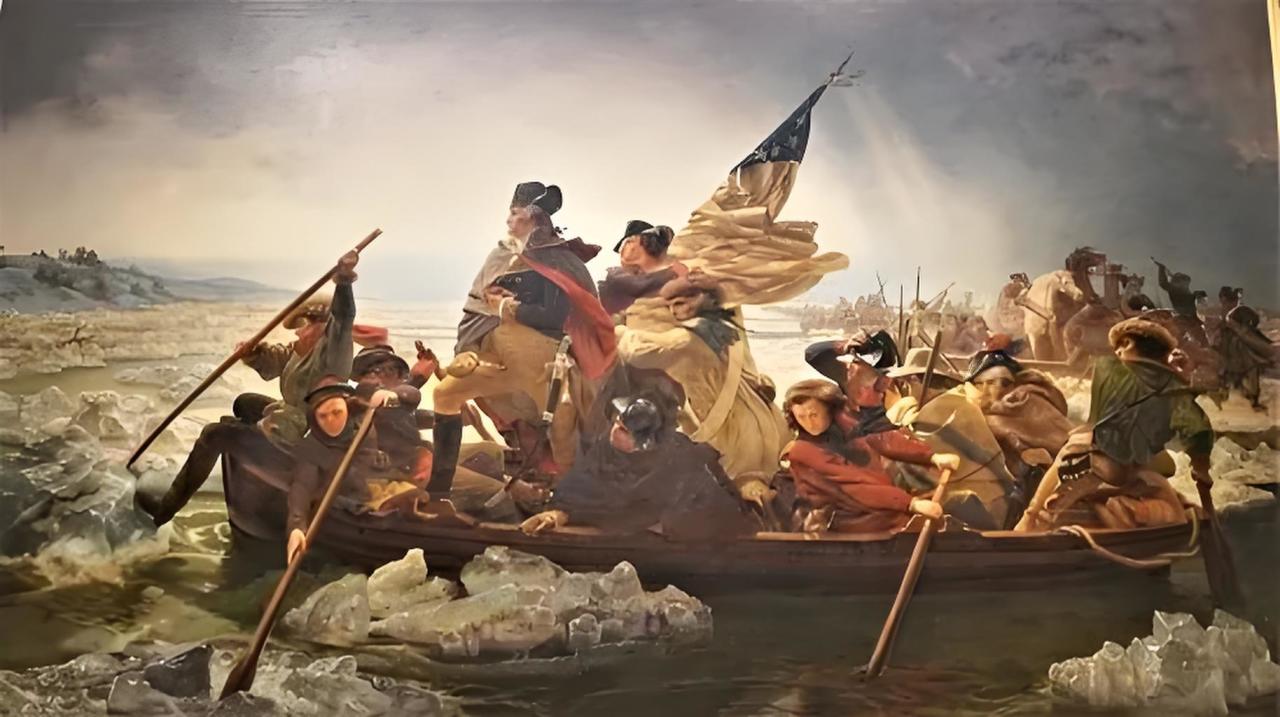

油畫《華盛頓橫渡德拉華河》

【4.《原毀》】

出自高中語文選修唐宋八大家選讀。終於到古詩文環節了,這部分內容大家應該相對熟悉一些,雖然我選的這篇古文比較冷門

韓愈,想必大家都耳熟能詳了,同時也是樓主最喜歡的唐宋八大家甚至是古代散文家。光是其在高中的課文,就有《進學解》《師說》《送李願歸盤谷序》《張中丞傳後敘》《左遷至藍關示侄孫湘》《祭十二郎文》等等等等…如此多課文入選,足以顯示他的文學成就

之高。

樓主非常喜歡韓愈寫的散文,當然,考試考的時候除外。韓愈先生所寫的散文格律一般都比較嚴謹,難度許多也適中,而內容主旨則十分深刻,鞭辟入裏,入木三分。

很多我都很喜歡,至於心目中的第一就先挑了相對冷門些的《原毀》。《原毀》是二零年網課上的第一篇課文,可以說有部分時間節點加成在裏面。

原,是探究的意思;毀,是誹謗的意思(寫詆譭是會被老師批評的)。韓愈認爲士大夫之間毀謗之風的盛行是道德敗壞的一種表現,其根源在於“怠和“忌”。即怠於自我修養且又妒忌別人;不怠不忌,毀謗便無從產生。說明一個人應該如何正確對待自己和對待別人才符合君子之德、君子之風。《原毀》的現象揭示是很深刻的,令人膽寒的,放到今日仍然適用。

“今之君子則不然。其責人也詳,其待己也廉。詳,故人難於爲善;廉,故自取也少。己未有善,曰:‘我善是,是亦足矣。’己未有能,曰:‘我能是,是亦足矣。’外以欺於人,內以欺於心,未少有得而止矣,不亦待其身者已廉乎?

其於人也,曰:“彼雖能是,其人不足稱也:彼雖善是,其用不足稱也。”舉其一,不計其十;究其舊,不圖其新:恐恐然惟懼其人之有聞也。是不亦責於人者已詳乎?

夫是之謂不以衆人待其身,而以聖人望於人,吾未見其尊己也。”

“現在的君子卻不是這樣,他要求別人全面,要求自己卻很少。對人要求全面了,所以人們很難做好事;對自己要求少,所以自己的收穫就少。自己沒有什麼優點,卻說:“我有這點優點,這也就夠了。”自己沒有什麼才能,卻說:“我有這點技能,這也就夠了。”對外欺騙別人,對內欺騙自己的良心,還沒有一點收穫就停止了,不也是要求自己的太少了嗎?

他對別人,就說:“他雖然才能這樣,但他的爲人不值得稱讚。他雖然擅長這些,但他的本領不值得稱讚。”舉出他的一點進行批評,不考慮他其餘的十點怎樣,追究他過去的錯誤,不考慮他的現在表現,提心吊膽地只怕他人有了名望,這不也是要求別人太全面了嗎?

這就叫做不用一般人的標準要求自己,卻用聖人那樣高的標準要求別人,我看不出他是在尊重自己。”

【5.《登高》】

前面提到了文言文,那麼接下來就是古詩了。高中學過的古詩有很多,這裏就記錄考試考的好了。

要在這其中論最喜歡的,樓主還有些小糾結,《將進酒》《滿江紅》《琵琶行》都是很喜歡的古詩,但想到最後,還是把《登高》放在了第一位。

《登高》被譽爲古今七律第一,那時候我年輕氣盛,第一次讀反而還有些不屑:這種不順口也看不懂的詩哪裏是第一呢?可隨着上完課、讀的次數越來越多、經歷的越來越多,就越能體會到其中的深意。

風急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛回。

無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。

萬里悲秋常作客,百年多病獨登臺。

艱難苦恨繁霜鬢,潦倒新停濁酒杯。

杜甫的詩的特色便是“抑揚頓挫”,可能並不像白居易、李白那樣的朗朗上口,但仔細讀下來是別有一番韻味的。工整的格律,從上至下、由近及遠的視角變化,以及悠長的悲愴之情,無不在打動人的內心。更何況此時杜甫進入了人生的晚年,如枯木般的身體幾乎支撐不住,更何況國難家愁時刻在煎熬自己的內心。

杜甫的其他詩也是這樣,頗具嚴謹的現實主義,或許沒有初見迸發的衝擊感,但非常真實,越看越知其中滋味。如果我在三年前,《登高》不一定是最喜歡的古詩,但現如今,我很難再拾起像李白一樣的豪情壯志,逐漸溶解在廣闊的生活之中,它便成了我感觸最深的古詩。

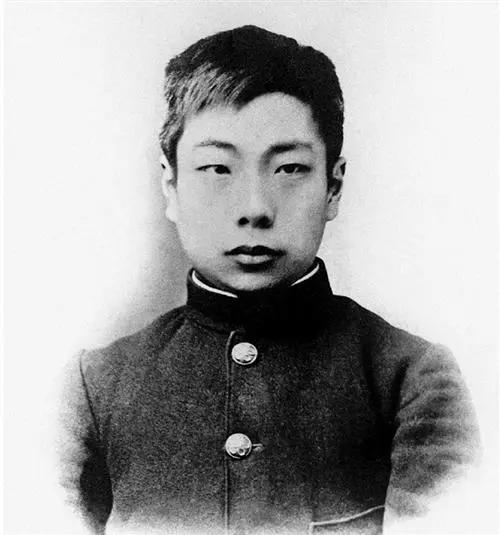

順便一提,書上的配圖正是這幅大名鼎鼎的畫像

【6.《紀念劉和珍君》】

出自高中語文必修五。俗話說一怕寫作文,二怕文言文,三怕周樹人。提到經典課文自然少不了迅哥的身影了。樓主高中沒學魯迅散文這本選修書,所以範圍不廣,除了經典的小說,這篇散文也令人印象深刻。

劉和珍是北京學生運動的領袖之一,1926年在“三·一八慘案”中遇害,年僅22歲。魯迅先生在參加了劉和珍的追悼會之後,親作《記念劉和珍君》一文,追憶這位始終微笑的和葛的學生,痛悼“爲中國而死的中國的青年”,歌頌“雖殞身不恤”的“中國女子的勇毅”。

在高中快節奏的課程中,除了古詩文言文外,很多文章是一筆帶過的,不過這其中魯迅先生的作品自然除外。在必修五的課本中,《紀念劉和珍君》便佔了其中重要的一部分。

迅哥的作品說不了太多專業的東西,我就分享一下個人感受吧。這一篇難得見到魯迅先生這麼直白,也可見他有多麼的憤懣不平了。與《原毀》一樣,其中有很多振聾發的句子:

“真的猛士,敢於直面慘淡的人生,敢於正視淋漓的

鮮血。”

“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆發,就在沉默中滅

亡。”

“我已經說過:我向來是不憚以最壞的惡意來推測🇨🇳人的。”

“苟活者在淡紅的血色中,會依稀看見微茫的希望;真的猛士,將更奮然而前行。”

......都是很多被常常引用的經典語句,樓主有些叛逆心理,對於無腦引用小鬼比較多的句子是要打折扣的,但儘管如此,這一篇文章我仍是非常喜愛。

這裏還有個小故事,在高一下學期,也就是二零一九年的夏天,那時候京阿尼令人痛心的悲劇發生不久,而距離春天時巴黎聖母院的火災也才僅僅三四個月。

這時考了一篇語文作文,材料是對於巴黎聖母院火災......是文明的一大損失,令人惋惜......但部分網友卻說“活該,讓他們當初火燒我們圓明園,現在遭報應了"等等......就此寫下你的看法。

我高中時作文不好,最後分數一般。不過做罷考試,義憤填膺,聯繫起不久前的悲劇,寫了篇《文明的一場火》的隨筆。正值必修五上完不久,我在其中用了許多課文中的語句還有句式基調,實在是很暢快不過。我高中時只有兩次寫東西寫得非常陶醉,一次是高考前的每人一次的演講活動,另一次就是這一篇隨筆(很慶幸那時候有積累作文材料的閱讀課,以免我陷入三點一線的忙碌日常)。寫這篇隨筆的本子仍收在家裏,不過這篇我發在b站主頁了。

即便考試再怕,也仍抹不了魯迅先生人格和文章的魅力。

【7.《江城子·乙卯正月二十日夜記夢》】

語文書不僅承擔了塑造我們正確的世界觀、價值觀的任務,同樣也教會了我們如何看待生死。

下面的內容是我留給關於生死的課文的,生離死別乃是人生常事,不同性格、不同經歷的人對此的看法亦截然不同。教材中選取了多篇如此主題的課文來向我們展現不同的生死觀,冀望我們能夠以此體悟生命、珍惜生命、正確看待活着與死亡。

十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。千里孤墳,無處話淒涼。縱使相逢應不識,塵滿面,鬢如霜。

夜來幽夢忽還鄉,小軒窗,正梳妝。相顧無言,惟有淚千行。料得年年腸斷處,明月夜,短松岡。

我們對蘇軾的經典印象是他的豁達樂觀,而這一首悼亡詞迥然不同,寄寓了他巨大的沉痛。即便是第一次讀,簡單而又真摯的用詞也令人不禁感傷。

蘇軾在《亡妻王氏墓誌銘》裏說:“治平二年(1065)五月丁亥,趙郡蘇軾之妻王氏(名弗),卒於京師。”

公元1075年(熙寧八年),東坡來到密州,這一年正月二十日,他夢見愛妻王氏,便寫下了這首“有聲當徹天,有淚當徹泉”且傳誦千古的悼亡詞。

時間能淡化一切,但絕不會沖刷一切。就連樓主這個年齡都對十年前的事情記憶猶新,更不用說生離死別的大事了,即便是十年過去都會刻骨銘心。而人失意之時往往愈發懷念過去,蘇軾的經歷我們大多耳熟能詳,當他夢見愛妻的時候,又該是多麼痛心呢。這一首詞,光是青春敏感的我們都能輕易共情,更不必說經歷過的長輩們了。

最後說一句樓主聽來的說法。當做夢夢見死去的親人時,他們往往是笑着不說話的。一些說法認爲,當死去的人向你說話的時候,很可能是將你與陰間纏上,有壞事發生。所以他們一般不會說話。如此一想,就更令人感慨了。

【8.《我與地壇》《項脊軒志》】

分別出自高中語文必修二、必修五。這兩篇我都不太好評價,這也可能是我唯一一次將兩片課文並在一起,樓主經歷的還不多,對於兩篇文章中深沉的感情無法精準的講出來。

儘管我看過史鐵生先生的生平,但我對他了解的還是少之又少,不敢像之前輕易發言,這樣一位熱愛生命的鬥士,這樣一部感動了無數人、在時間長河中永不消逝的作品,已經不用多說明它的精彩了。直到現在,《我與地壇》包括史鐵生的其他散文我也不敢多讀幾遍,記得課上語文老師朗讀他的另一篇記錄母親的散文,曾一度哽咽。

歸有光先生所寫的《項脊軒志》,全文以作者青年時代朝夕所居的書齋項脊軒爲線索,真切再現了祖母、母親、妻子的音容笑貌,也表達了作者對於三位已故親人的深沉懷念。作者借一軒以記三代之遺蹟,睹物懷人,悼亡念存,敘事娓娓而談,用筆清淡簡潔,表達了深厚的感情。全文語言自然本色,不事雕飾,不用奇字險句,力求樸而有致,淡而有味,營造出一種清疏淡雅的感覺。

尤其是文章的最後一句話,“庭有枇杷樹,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如蓋矣”,很簡單平淡,也有淡淡的憂傷,相信高中默寫已經考了很多次了(樓主那年新高考,正式考了理解性默寫,這一句地位也重要起來)。

包括上面提到的《江城子》,這些作者對於生死的描寫各異,但都沒有自怨自艾、悲觀消極,無論多麼感慨惆悵,他們都仍直面接下來的生活——某種程度上,他們都借回憶過去來作爲今後的動力。我想這也是編者的一種寄託,正確地理解生死,不要輕易地放棄生命。如今不乏許多少年學生想不開自盡的案例,我的拙見是,一部分是自身的心態問題,一部分也是現今的功利心太重,以至於填鴨式的教育而忘了內核的深化塑造——沒有教會學生正確的人生觀;還有網絡的普及發達,忽視客觀的發言還有井底似的信息繭房造成了許多青少年世界觀的曲解——某種程度上,這是對當初編者初心的一種辜負。

【9.特別篇 《紅樓夢》】

高中篇差不多要結束了,其實還有很多很多課文沒提到,但如果這麼下去我覺得每一篇都有獨特的回憶,都能提一嘴。這裏就先忍心斷了這根弦,如果有機會我會在本貼結束後拾遺的。前面講了許多略有沉重的東西,最後就換上輕鬆些的內容吧。

《紅樓夢》爲高中必讀書目之一,考試也是會考的。樓主也是在那時候把原著與電視劇都看完的,一方面那時候娛樂手段太匱乏了,只要是有節自習課《紅樓夢》都能看得樂樂呵呵;另一方面分科分班前樓主的班級很老實,竟然真的按學校要求看完了紅樓夢電視劇,有時候遇到一些有趣情節全班還會嘰嘰喳喳的討論。

記憶猶新的是原著裏有一段薛蟠開葷段子,因爲他不學無術嘛,那說的真是十分露骨,就不把原文放出來了。看電視劇看到這段我們都非常期待,結果它把最露骨的句子刪了,我們還深感“遺憾”呢

上大學之後我出去玩的時候,偶然發現一家大型的新華書店,其中發現了專門一個分區擺了一書櫃紅學研究書籍。雖說個人感覺到這種份上,研究的早已不是紅樓夢本身,而是表達研究者自身的世界觀了,但紅樓夢的影響力與深度依然令人震撼。

無論是原著還是老版電視劇,都是各自領域幾近不可攀登的一座高峯。央視有檔節目《向經典致敬》,裏面就請來了紅樓的主創團隊聊聊幕後故事,非常好看。除此以外老版四大名著都請了個遍,b站就有視頻推薦大家觀看。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com