各位盒友好,我是喜歡寫遊戲與生活雜談的法學生老狄,今天繼續分享我在匈牙利交換期間遇到的奇人異事,本期故事的主角是我和我的室友。

抽盲盒的心理預期

前兩天剛剛寫了我與“導師”的故事。與申請導師時的心態不同,我在來匈牙利前對未來的室友和宿舍關係並未抱有太高期待。本科時四位室友來自五湖四海(江蘇、江西、貴州、吉林),各自生活習慣、興趣愛好和學業規劃不同,所以相處得並不算多麼融洽。考研後遇到了一批新室友們,儘管各自老家與作息規律仍然存在較大差異,但卻擁有相似的價值觀和愛好(指聯機歷史題材遊戲),所以我們每天都在“和而不同”的氣氛中度過。

說到底,室友就是基於某種分配規則(專業、班級、高考成績、學號……或者是系統的抽風)與你住在同一個屋檐下的人,搬進新宿舍就像抽盲盒,你永遠不知道睡你上鋪或對面的傢伙是心智健全的正常人類還是僞裝成人類的類人。

因此我那時對未來宿舍關係的基本預期是:能處成朋友最好,處不成也拉倒,在接下來的幾個月裏相互尊重,相安無事就行。再退一步講,哪怕彼此看不慣,別鬧得太僵,公開撕破臉就行。再退一步,真處成仇人,以至於鬧得大打出手了,還能向宿管申請換宿舍(不是)。總之,期待不要太高,純粹把宿舍當成休息場所就好了。

禮物準備

當然,上來就和老外室友結下樑子還是有點誇張了。在出發前我還是做了些攻略,看看要不要提前給他們準備禮物,送的話又該準備什麼,有什麼小特產最能代表東土大唐的文化傳統。結果,檢索出來的結果嚇了我一跳。

給室友一點小小的天地銀行震撼

最後我挑了一面印有古代卡通人物圖案的小鏡子和幾支護手霜。

客客氣氣的弗雷德

在動身去匈牙利之前,我已經在內心裏無數次排練了如何像美劇裏那樣大大咧咧敲開門,然後熱情爽朗地與新室友打招呼和自我介紹,結果並沒有用上,因爲我是第一個到宿舍的,甚至還因爲來得太早而差點被宿管拒絕入住。

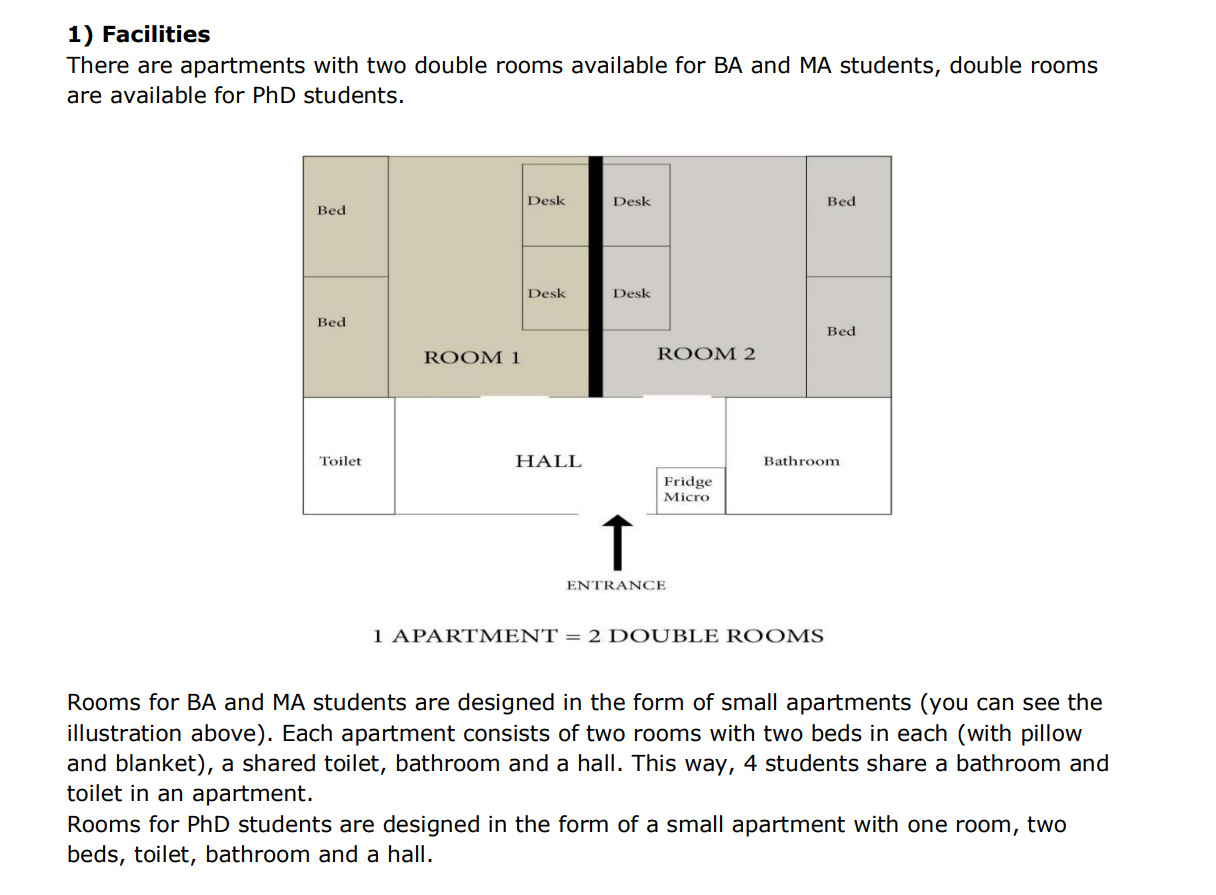

在三樓以客人身份住了四天的單人間後,我又去底樓的學生事務辦公室裏簽了新的合同,領了門禁卡與房門鑰匙,去洗衣房領了乾淨枕頭和被子(沒有領被單,不過牀墊夠軟,躺下去就能陷進去,蠻舒服的),便正式以學生身份搬進了位於五樓的雙人間。宿舍的構造如圖所示,兩人共享一個房間,四人共用冰箱、微波爐、衛生間和洗澡間。

因爲來得早,所以我可以自由選擇房間和牀位。我選了room2靠窗的牀位,因爲它對應的牀和傢俱都很乾淨,無需我做太多掃除工作,離微波爐、冰箱近,洗澡時搶浴室也方便,能欣賞窗外風景,還不容易被走廊的腳步聲吵到。

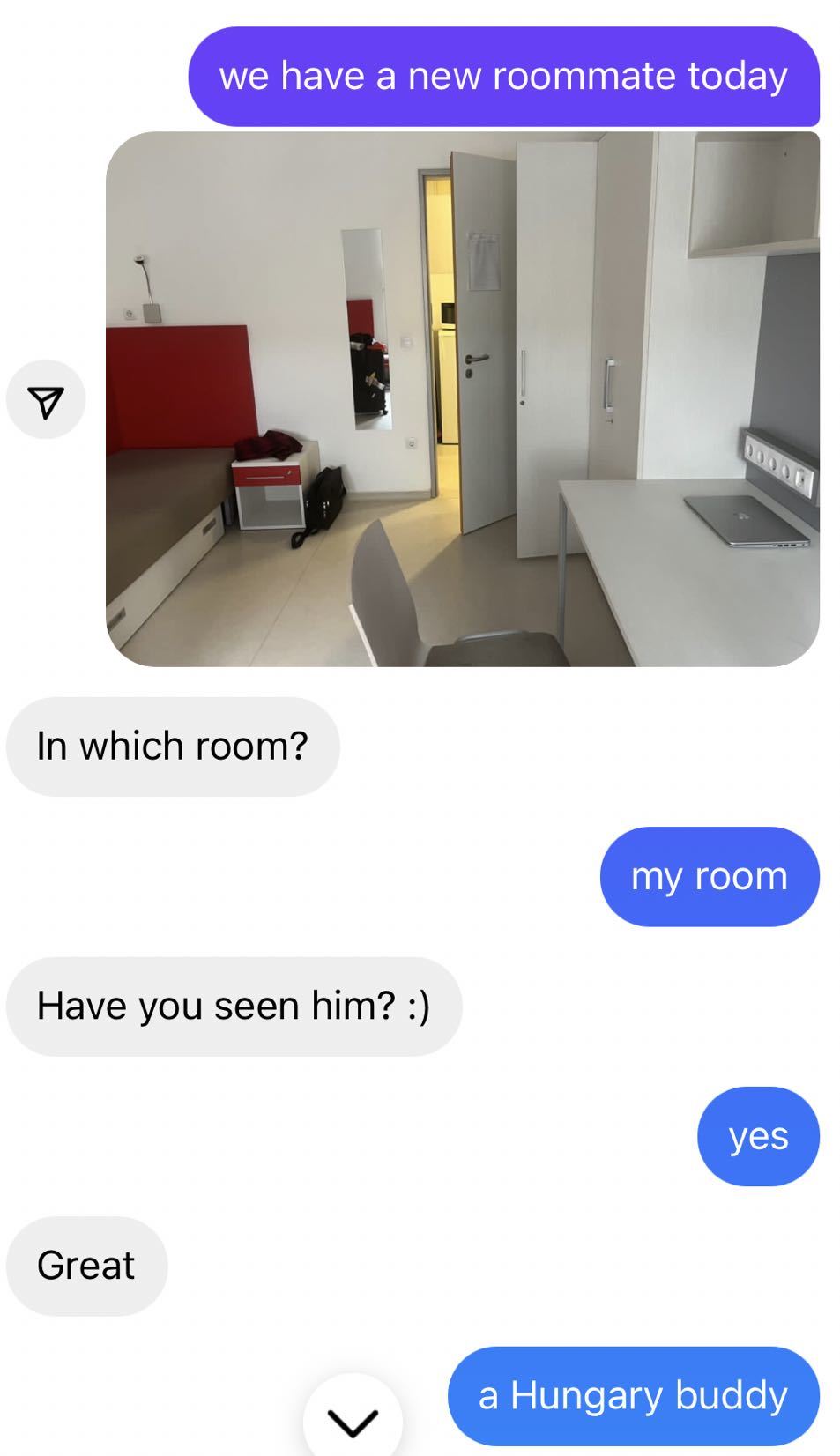

裏面長這樣

由於之前導師大衛提到他還帶一個土耳其學徒,加上外校國際交流處的美女老師Panna說我會被分到三個同爲國際交換生的室友,所以我很自然地猜測,我馬上就要和那個土耳其人見面了。猜對了一半,室友很快來了,但不是土耳其人。

搬進新宿舍第二天,我正在自己房間打遊戲,忽然聽到大門門鎖打開的聲音和門廊處(就是圖裏的Hall的位置)的說話聲,我便走出房間一探究竟。來者有二人,其中一個看起來像北歐人(那時剛剛玩了英靈殿,感覺他有點像拉沃爾的族人),身材高挑,皮膚很白,髮色棕黃色,戴着眼鏡,看上去很斯文。我以“nice to meet you”作爲開場白,和他們握了手,並說請你們以後多多指教。

另一位小哥連忙表示,他並不是我的室友,而是陪着好友眼鏡哥來看新宿舍的,他在這所學校已經學了好幾年了,眼鏡哥纔是我的室友,住我隔壁,是今年剛到的國際生。於是我便把關注重點放在了眼鏡哥身上,與他互作自我介紹。不過那時我的聽力水平還不太行(四級聽力錯一道,六級滿分,但是生活用語不熟),沒聽懂(或者說沒能一遍聽出來)他的姓名和國籍,又不好意思問他第二遍。

生活用語和一些專有名詞不會就是不會。以肯德基爲例,shakes是奶昔,sides是小食,但是四六級不考這些意思

不一會兒,二人放好了行李,眼鏡哥說等會兒他老媽和女朋友也想來宿舍參觀,看看他的居住環境,問我介不介意,我說當然不。於是片刻後,我再次出房間與眼鏡哥的兩位家眷問好並握了手。準確地說是一個半家眷,因爲那女生很快就不再是他的女友了——眼鏡哥不久就和宿舍樓同層的波蘭女生好上了。

那天稍晚的時候,我又在門廊處遇見了他。我問能不能進他的房間看看,他爽快地答應了。我看到了他桌上的筆記本電腦便問他打不打遊戲,他說打,不過現在只玩英雄聯盟。後來他又問了一遍我的名字,我重複了一遍,他笑着說我的名字聽起來像某個日本動畫裏的女主角。

我沒聽清日本動畫的名字,便道:pardon?他又放慢語速說了一遍,我跟着讀了一遍,才發現他原來指的是eva( 《新世紀福音戰士》)。我打開手機,指着一個女孩說是不是她,他說對。

我:哈?

所以還請盒友別在評論區問我:老狄,難道你的真名是明日香/綾波麗嗎?

回到自己房間不久,眼鏡哥又來敲門,說自己房間的窗簾鏈子壞了,問我借東西黏上。我翻遍了百寶箱也沒有找到他想要的米奇妙妙工具(膠水或者膠帶),但是靈機一動給了他夾文件的小夾子,陪他一起回去修補,搞定後他向我道了謝。

宿舍裏沒配清潔工具,眼鏡哥便自己去買了,也沒有要我掏錢。一個月後,我們通過協商確定了衛生排班表。再後來我們的交流內容大概就是在微波爐和冰箱門口碰見,誇誇對方買/做的食物很好喫,以及去衛生間或者洗澡時沒有注意到裏面有人,彼此道個歉(從外觀上上看不出來門有沒有上鎖)。要是在宿舍外撞見了,就點個頭或揮手示意。總之就是客客氣氣相處,但不會在此基礎上繼續發展了。

如果不是某一天大門口的敲門聲和伴隨而來的不速之客,我大概永遠會把弗雷德叫做“眼鏡哥”或“北歐室友”。敲門聲不算響,卻持續了好一陣子,每“咚咚”一聲我就越生疑一分。因爲我那時還沒有什麼客人,隔壁哥們也幾乎從未把鑰匙忘在房間裏過。

聽上去敲門者似乎像中世紀時期領主圍攻敵人城堡那樣,打算賴在外面不走了。我只好去開門,發現來的竟是同一棟宿舍樓的波蘭女生和意大利女生。她們笑着打了招呼,問我Fred是不是住在這裏。

事發地點

我:Fred?從沒有聽說過。(畢竟我室友的社交賬號名不是Fred,而他們偏偏喜歡用真名和本人頭像。加上印象裏他那天自我介紹時也不叫這個名字)

波蘭女生看上去很失望,活像個泄了氣的皮球。正當她們準備告辭時,尷尬的事情發生了。一旁的門突然“吱嘎”一聲開了道縫,不寬不窄,剛好容我的“北歐室友”從中探出頭來看看到底發生了什麼事。波蘭姑娘立刻喜笑顏開,弗雷德也走了出來,邀請她們進屋慢慢聊。

我(聳聳肩):抱歉,我真不知道他叫弗雷德。(原來是找你的?那你還不趕緊開門,讓她們等了這麼久)

波蘭女生與弗雷德:沒關係,沒關係。

於是波蘭女生和其他人此後就成了我們宿舍的常客,我去衛生間和洗澡時也得更加註意了。這裏放個時空傳送門:波蘭妹子發消息問我在不在宿舍裏

門要關好,鎖好

再後來我在和宿舍樓裏其他朋友聊天時得知,弗雷德不是北歐人,而是烏克蘭人。敢情我連日耳曼人和斯拉夫人都分不清

在波蘭女生找上門來之前,我去意大利旅遊,結果遇到節假日酒店價格暴漲,只好在威尼斯港口的石凳上湊合着睡了半夜。之後兩天在米蘭的時候身體一切正常,可回布達佩斯的第二天就開始發高燒。燒不久就退了,但咳嗽卻持續了好一陣子。傳送門二:在威尼斯港口石凳上過夜的後續

也許是我的咳嗽聲穿透力太強,也許單純是牆壁隔音效果太差,某天弗雷德見到我時順手遞給來一盒瑞士潤喉糖:老哥,喫點這個,會讓你嗓子好起來。我嚐了,味道和國內的薄荷糖沒有太大區別,混雜着酸酸甜甜氣息的清涼感先是在舌尖化開,隨後慢慢溶解並在喉中盪漾。後來果然漸漸不咳了。

除了送我草藥,弗雷德還會在我忘記帶鑰匙時伸出援手。只是由於他手機經常離身,反饋有延遲,所以會在門外多等一會兒。

被嚇走的匈牙利室友A

儘管搬來才兩天隔壁就多了一位弗雷德,但我本人的房間卻遲遲沒有呈現出即將入住新人的跡象。時光之輪飛速運轉,我對這個房間的排他性支配權也逐漸穩固起來(至少看起來是這樣)。一個人住還是蠻爽的,不用擔心作息和別人衝突,做什麼都無人打擾,更別提私人物品也可以擱到空的桌椅上,提前享受博士生住宿待遇。

轉眼間已經是開學的第五週,有些課程都要期中考試了。我想,我的室友大概率永遠不會來了,哪有人會開學開了一半纔來報道啊?

然而,事情恰恰在最不可能的地方發生了轉機。某天我正在桌前看電視劇,只聽大門又被打開了,接着是小門口的敲門聲。我以爲是弗雷德那邊又出了什麼新狀況,便去開門,結果和一位陌生的匈牙利哥們撞了個滿懷。

就像之前在心裏排練過無數次的那樣,我以打招呼作爲起手,接着便是“很高興認識你”,然後自我介紹,三連招一氣呵成。見他瞥了一眼桌上屬於我的雜物,我比了個手勢,道了句“Hold on a second”(後來發現這句話往往用在打電話的場合),便以迅雷不及掩耳之勢表演了桌面清理術。

之後,我把之前備好的禮物小鏡子(已經在行李箱裏喫了一個月的灰)送給了他,並問了他國籍。原來他並非交換生,而是本地人。他帶來一個薄薄的筆記本,但不打遊戲。隨後我發現,這哥們英語不太好(雖然我的也不怎麼樣)。到現在我也不知道他叫啥,連外形長相都忘記了(只記得是個高個)。姑且叫他室友A好了。

與弗雷德的對話

我和室友A的相處模式可以理解爲字面意義上的“相敬如賓”,彼此尊敬,對待彼此像賓客那樣。三個月下來,他和我說的頻率最高的四句話就是“你好”“早上好”“晚上好”和“請問我能開窗/關窗嗎?”而我對他說的最多的則是“你好”“再見”和“外面在下雨嗎?”有點奇怪的是,我每次因爲去上課/喫飯/買東西/旅遊和他告別,我說“bye”,他永遠回我“hello?”

室友A有三個習慣,第一是早上泡類似麥片的早餐喫,第二是把空水瓶堆積起來(我現在的室友也這樣,上個月還用三個大袋子提到外面去賣了點錢),第三是睡得早。他搬來的第一天在晚上十點左右關大燈上牀了,我便也關了牀頭的小燈,並回到桌位準備關電腦,上牀休息。他見狀連連擺手,表示我想幹啥都行(just do what you want),不必因爲他而特意改變自己的作息習慣,於是我就繼續戴耳機看電視劇。

後半夜,我聽見他輾轉反側的聲音,擔心電腦屏幕的光還是會影響到他,便關機上牀了。此後只要他在宿舍裏,我就力爭做到在他休息的半小時內回到牀上。

但室友A依然翻來覆去,不時咳嗽嘆息。可能是因爲我們的房間離這層樓的廚房與客廳太近,外面開茶話會的聲音(以及其他喧鬧聲)還是容易從窗子的縫隙中擠進來,刺激他的耳膜。也可能是因爲弗雷德房間裏傳來的動靜太大了。

或許室友A還有第四個習慣,那就是週末會坐火車回老家。他一般週五離開宿舍(我:拜拜他:hello?),週一或週二回來。而我的課集中在週三週四,他不在宿舍的時間我剛好也出去玩了,所以每週真正和他見面只有兩三天。我們的互信程度比較高,約定好小門平時不關(對弗雷德也不設防),各自外出的時候都能放心地把電腦等貴重物品留在宿舍裏。

我和室友A一直和平共處,不過他往往會在我和弗雷德約定的掃除日回家。

弗雷德:這周輪到你室友打掃衛生了。

我:是啊,可他回家了。要不這次我先替他幹?

弗雷德:不用不用,我來,然後我找他補回來。

一戰士兵:在聖誕節前回家?

匈牙利學校十二月就基本結課並完成期末考覈了,因爲要讓學生在聖誕節前與家人團聚,並給學生預留好假期旅遊的時間。室友A把個人物品用牀單裹起來了,然後回家了,不過每個月還能會回宿舍一兩次看看。

直到今年一月底的某天,我和來布達佩斯找我玩的本科隔壁室友去射擊場打了實彈射擊,回來後順手把作爲紀念品的空彈殼擱到了他的櫥櫃上。結果第二天,我剛與本科隔壁室友泡完澡回宿舍,就發現A在宿舍的東西全都不見了。不知道是不是被我的彈殼嚇到了,以爲我在威脅他,趁我回來前辦退宿手續,卷蓋鋪跑路了。

又來位匈牙利人

弗雷德獨霸room1的局面也沒有持續太久。在十一月初,我收到了宿管站負責人之一的多蘿西發來的郵件,她告訴我又有一位室友(又沒記住名字,叫他室友B好了)會來我們寢室,讓我們多多關照他。與室友A毫無徵兆地出現不同,這位室友B的到來是有“預告信”的,所以當我去冰箱拿牛奶時看見他和弗拉德握手時,並沒有感到驚訝。

室友B也是匈牙利人,印象中我和他除了初次見面外只說過三次話。兩次是在衛生間外敲門,還有一次是大清早,我和室友A睡得正香,突然聽見尖銳刺耳的警報聲此起彼伏。我立刻從牀上跳起來,邊穿衣服邊查看情況。A揉着惺忪的睡眼,打着哈欠說是消防演習。不一會兒,宿管工作人員逐個敲門點名催促快速行動。電梯門外已經貼上了禁止使用的標誌,樓梯間裏擠着身着睡衣睡褲,耷拉着拖鞋,嘻嘻哈哈的同學們。到了宿舍樓外的停車場上,室友A撞見了室友B,兩個匈牙利人見面,分外高興,用家鄉話暢所欲言。

與室友A一樣,室友B也經常回家。更準確地說,他大部分時間都在家裏,很少來宿舍。因此,我還是經常會在衣架上看見波蘭女生的外套。

似真似幻的室友C

還有一位神祕之極的室友c,此人的姓名與外貌我一概不知。甚至就連他是否真實存在,我都沒有十足的把握能確定。

由於與宿管站簽訂的住宿始於九月初,終於一月底,因此當室友A在一月末跑路後不久,我也該正式考慮退宿舍的問題了。好不容易來一次歐洲,再來還得辦旅遊簽證並花大錢買機票,所以我打算在一月最後一天退寢後先把行李寄存在宿管站,再去法國和德國看看,隨後於除夕節回來取行李並回國。辦完退寢手續,存完行李後,我想和我住了五個月的“存檔點”——這個已經被我當成另一個家的地方道個別,卻發現室友A原來的牀鋪上又多了一堆衣物,他的桌上也憑空鑽出個顯示器來。

看來在我外出的時間裏,宿舍裏又進來了一位神祕人C提前放置行李。我估量着顯示屏的尺寸,尋思要是他早點搬進來,我說不定又多了一個能聯機遊戲的朋友。

前往巴黎的廉航航班明天早上才起飛,而我現在已經退了寢,原則上不能再待在宿舍裏了。我本打算在布達佩斯訂一間酒店,青旅也行,湊合過一晚,後來爲了再省些錢,決定在宿舍樓客廳的球形豆袋上睡一覺。但是我的好朋友哈薩克斯坦人阿里和匈牙利人boti都強烈反對,說這麼冷的冬天我睡客廳會凍壞的。

我:我連十月蕭瑟秋雨中威尼斯港口的石凳,十二月雨夜博洛尼亞火車站寒冷的石椅,一月份瑞士零下五度的瑞士因特拉肯火車站的長椅都睡過(那次還是阿里你害的),現在有這麼舒服的一個沙包能躺,還是在室內,有什麼可抱怨的?再說了,我現在退寢了,鑰匙都上交了,還能住哪裏?

冰天雪地的因特拉肯車站,入夜後的嚴寒能穿透衣物,深入骨髓

boti:你沒了鑰匙,可以讓弗雷德開門嘛。再說了,宿管的規定也不是那麼死板的。

在兩人苦苦勸說下,我便發消息問弗雷德能不能幫我開門,讓我再在宿舍裏待一晚上。弗雷德沒過多久就回復了:天哪,哥們,爲啥不能?我馬上來。

不一會兒,弗雷德趕到門口,用鑰匙開了門,做了個“請進”的手勢。我道謝後進入房間觀察,發現這個神祕人C的行李已經放到我原先的牀位上了(不過顯示器還在室友A桌上),但本人並未現身。勞累了一天的我(打包回家的大堆行李可太累了)把揹包放在室友A的牀頭櫃上,很快進入了夢鄉。

不知睡了多久,我隱隱約約聽到了開門的“吱嘎”聲。迷迷糊糊睜開眼,我隱隱約約看見一個輪廓出現在門口,定在那裏不動。我說了一聲“hello”,“輪廓”也打了聲招呼作爲回應。

我用說夢話一般的語氣解釋我已經搬出去了,不過還想再住一宿,一早就離開。那個輪廓具體回答了什麼,我沒有聽清,不過聽語氣是說沒關係,接着睡吧。我便放心地合上雙眼,繼續追逐殘夢去了。

入夜的宿舍樓

因爲還要趕飛機,所以我早早醒了。清晨的第一縷陽光透過窗簾縫隙照進來,明亮而不刺眼。房間裏的一切物品都留在原來的位置上,和我夜間來時一模一樣。至於半夜和室友C的邂逅,是真實存在的,還是我夢境的一部分,誰知道呢?

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com