陳凱歌似乎畢生都在證明《霸王別姬》不是他的作品,那在中國影視留下濃墨重彩的一筆,使他後來雖然製作了層出不窮的爛片,卻得到了衆多人理所應當的諒解。

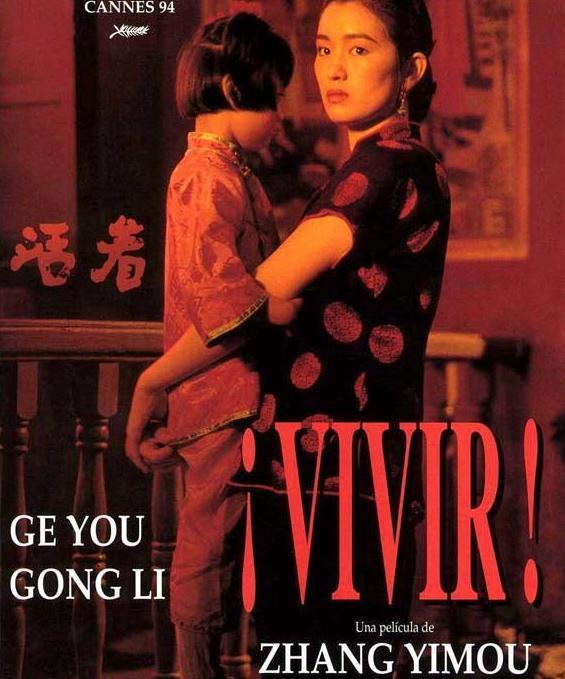

如果將此人換作張藝謀,我想《活着》也是一樣的道理。

那時候的張藝謀對色彩的講究還沒有那麼苛刻,劇本依然是電影的重心,控制好攝影的尺度以電影的美學再一次剖析小說的基石,便是他早期作品的執着。

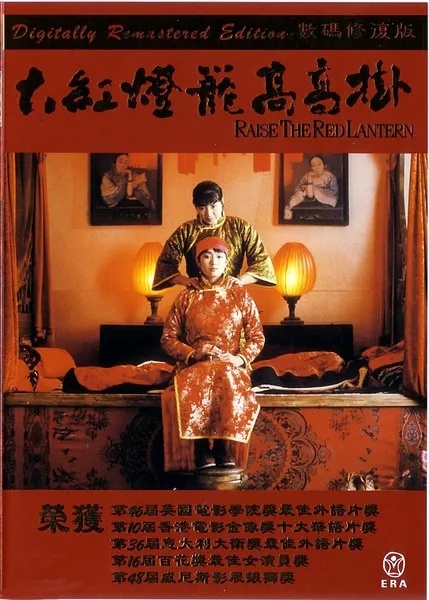

不論是以恐怖寓意爲主的《菊豆》,還是露骨病態的《大紅燈籠高高掛》,張藝謀始終將鏡頭對焦於被封建制度與歷史洪流殘害的小人物,並總是在用極爲應景的民族化器物,深入的表達着某種荒誕無稽的社會現象。

1994年的第三部作品《活着》,成爲了張藝謀影視生涯的一個制高點,是發掘完所有才能的集大成者,其中繞不開一點必然是餘華原著小說的成功,事實上電影相比原著已經簡化了太多的苦難,甚至主題也不再那麼突出,但張藝謀依然以導演的角度完成了對於“活着”的二次宣泄。

時至今日依然有9.3的高分

“死亡是生的一部分,人們走出了時間,淡出了視野,只不過是陽光不再耀眼,海底不再寂靜。”

這是我在面對餘華筆下的角色時最大的感受,可能上一秒人們還在生龍活虎的跳躍,下一秒他們就突然沉默寡言的離開,就像命運總會扼住普通人的喉嚨,歷史車輪從不會在乎眼前的血肉是誰一樣,是當頭一棒的痛哭流涕,最後卻又流落於無可奈何的潮溼中,鼻頭一酸的接受。

原文結尾

福貴是大難不死卻沒有後福的其中一人,他是個經歷過大起大落的老人,卻又滿懷着不屬於年老色衰的氣派,津津有味又波瀾不驚的訴說着他的故事,在那個陽光明媚的下午,一遍遍逝去名字的重複如童謠一般迴盪,我似有若無的明白了活着的道理,而張藝謀則在電影中給出了一個明確的答案。

這使影版《活着》看起來從少數人的悲劇變成了現在大多數人也在經歷的輪迴。

同樣的部分是他們都經歷了翻天覆地的一剎那——從征服一切到一無所有的輸了個精光

而不同的地方則在於福貴身邊人的離去少了些機緣巧合,多了些個人意圖的寬慰。

原著中福貴的兒子是官僚主義下的犧牲品,聾啞的女兒是落後的年代下多數母親的命運,調皮的孫子唯一一次的喫飽喝足是撐死的一瞬,賢惠勤奮的妻子也是在冰冷的溫度中離去的,讓我記憶猶新的是一家有百年曆史的醫院在風吹雨打的歷史浪潮中屹立不倒,可它每翻湧一次人也就活了一輩子,三代人全部如宿命般栽在了那家醫院。

有時我覺得這是福貴的報應,是年少玩世不恭熟視無睹的少爺性子使老天爺震怒的降下天罰,然而某刻我又意外的發現他格外的幸運,能在槍林彈雨的戰場上存活,又在顛沛流離的流浪中找到了回家的路。

人生可能便是如此,永遠充滿着不確定性的徵兆,總是被時代推着往前走,唯一能確定的事便是“活着”,風光無限的活也好,麻木不仁的活也罷,都是人在出生後就定下的目標。

所以即使福貴經歷了人生兩次的一無所有,老後卻還能像是看開了似的談笑風生,說起話來滔滔不絕,皺紋一開一合如波動的麥田,漫長一生的悲歡離合就這麼齊刷刷的湧現,我看到了一個男人逐漸對環境失去了辨別。

兒子有慶去世時,他看着月光打在路上,像是撒了一地的鹽。

女兒鳳霞去世時,雪花打在他蒼白的臉上,似是沙粒。

妻子家珍去世時,他已經能睜大眼睛望着西邊的太陽了,因爲昔日的陽光不再耀眼。

女婿二喜去世時,那家醫院的恐懼歷歷在目,死亡名單又填了一個。

孫子苦根去世後,他甚至連恐懼都喪失了,開始盲目的樂觀,抱着最後一點念想每日呼喊着家人的名字,沒了盼頭,也便只剩活着。

看到小說的最後,時代無情的審判第一次讓我對活着二字有了深惡痛絕的理解,電影則夾雜着一絲現代人的憐憫,結束於鳳霞去世之後;家珍福貴苦根一家三口生活的畫面。

張藝謀是一個個人風格非常濃厚的導演,在他後續的《英雄》、《滿城盡帶黃金甲》、《影》等電影中都能看出,其個人比重遠大於劇本表現,時常淪爲詞藻典雅後爭議不斷的代表,這部《活着》也不例外,一些人不滿張藝謀擅作主張的改寫角色命運,認爲其偏離了活着的主題,一些人單純的厭惡張藝謀對於劇情的處理,增添了許多不必要的橋段。

徒有周杰倫菊花臺支撐的《滿城盡帶黃金甲》

但我個人作爲一個讀過原著小說的觀衆來說,依然能從中感受到命運的無力,只不過生命力更爲蓬勃。

電影最大的改編是爲福貴新增了一門皮影戲的手藝,這項手藝貫穿始作爲一條暗線,展現着福貴對活着態度的轉變。

第一次出現於電影的開頭——人聲鼎沸的賭場,心懷鬼胎的龍二將在此刻騙光福貴的所有財產,而一旁嘰嘰喳喳的皮影戲則提前揭曉了福貴的命運。

第二次是福貴上門謀生,爭取到了龍二往日作樂的皮影戲,兩人正式交換了階級地位,命運的反轉卻也在無意中拯救了福貴一命,不久之後龍二就被套上了資本的標籤,死在衆人的聲討下,死神與福貴擦肩而過,活着的執念便也順勢到來。

後來的出現總是在展現幸福的一角,福貴爲軍人們唱戲蓋過了戰場的炮火、與兒女的打鬧渲染了皮影戲本就熱鬧的現場,這是福貴爲數不多擅長的事,也是他賴以生存重新生活的證明。

宿命的交叉

然而當時代再一次降下大雨,無傘的人只得到處逃竄無暇顧及,那皮影戲也伴隨着兒子有慶的意外,徹底封存在黑暗之中。

那是幸福生活的不久;時代進步的開端,在戰場上與福貴出生入死的夥計春生,夢想着有一天能氣派的開上大車,後來他真的成爲了身着中山服、駕駛政府車輛的領導,與福貴時隔多年的相見,卻是在墳墓旁歇斯底里的怒吼中自愧。

那天他剛好喝了酒,不成熟的技術致使春生開車撞碎了一面牆壁,剛好砸向了正在上學的有慶。

純真的有慶

“福貴,爲什麼是你的兒子啊...爲什麼...”

平日裏善良沉穩的妻子家珍,也在此刻不顧一切的發泄,她咒罵着春生:“給我活着,我要你一輩子都生活在陰影之下。”

福貴不再拿起皮影,家珍不再如以往那般溫和,身爲姐姐的鳳霞由於聾啞的緣故總是在無聲的哭泣,他們時常盯着有慶上學的那條沙子路愣神,再也不會有塵土飛揚的時候了。

於是福貴一家都沉浸在這種悲痛之中,即使後來鳳霞出嫁,家珍的嘴邊也總是掛着有慶。

再一次拿出皮影戲是女兒死去之後,鳳霞臨終爲富貴一家留下的孫子,正在尋找小雞的新家,福貴這纔想起了皮影,從牀底拿出了塵封已久的皮影盒,小雞有了一個新的住處。

他不由得感慨起那句早在有慶上學時就一直嘮叨的話,好似自己只懂得這句道理。

“養小雞,養大了就變成鵝,鵝長大了就變成羊,羊養大了就變成了牛,牛養大了,幸福日子就來了。”

此刻福貴家是一個真正看到希望的家庭,是灰濛濛的未來清晰可見,這是活着的盼頭,也是皮影戲“傳承”的意義。

電影到這裏就結束了,並沒有指明福貴一家的結局,我想張藝謀對於影片的一系列改動或是更符合當今社會的價值觀,或是從小說的福貴身上悟出了一點道理,指出了一個似乎與原著背道而馳的方向。

“希望不會消失,活着就有盼頭。”

即使是以苦難的瓢盆澆灌自身,即使驀然回首後空無一人,即使無助噤聲的憂愁無人在意,福貴也還是一臉釋然的樣子,可能這便是屬於大多人的故事,生活千瘡百孔,內心得過且過,未來可期是假想,也是大多數人的理想鄉。

從這點出發,電影《活着》本質上並沒有偏離原先的主題,只是溫和的給出了一個明確答案,是最適合電影載體的一次改編,它讓更多的人注意到了那段閉口不談的歷史,從福貴身上看見了爲生活奔波的自己。

影片還有些改編的地方深得我心,像是春生的遭遇與結尾相呼應,家珍對春生的態度在文革期間迎來了二次逆轉,同樣“好好活着”的話術,第一次是爲了讓春生償命,第二次在面對春生的自殺遺言時,卻僅僅是爲了讓他“活着”,好好活下去就有盼頭,也同樣影片並沒有像小說那樣交代春生的去處,而這種留白就是爲了表明“活着”的意義,你不知前路有何阻礙,也不知這時代何時變天,活着是爲了看到自己不曾有過的活法,是爲了看到“羊變成牛”的結果。

春生的遺言

兩次活着的轉變

哪怕是爲了安然無恙的走向死亡。

對於鳳霞難產死亡的處理,我同樣覺得電影有一定的可取之處,年輕的護士草率開始了接生,這是一場遠能預料到的悲劇。

果不其然,大出血的災難讓福貴一家焦頭爛額,福貴好不容易在外面找到了一個醫生,抓住了救命稻草,卻又由於醫生太餓,而福貴買了太多的饅頭,活生生把他噎死了。

如此荒誕的發展,造化弄人。

年輕時敏感的福貴逼迫自己的兒子上學引發了車禍,之後便變得小心翼翼,不問世事。

年老後卻也恰恰是因爲過於擔驚受怕的隱忍,致使福貴又在無意間扼殺了女兒生的希望,這悲劇的牆似乎都由他自己堆砌而成。

然而這恐怕也是屬於那個時代;千千萬萬箇中國人正在經歷的苦難,映射的是各不相同卻又殊途同歸的活法,盲目從衆的活;虔誠無奈的活,我看到的活着,是在時代變遷裏努力掙扎的活着。

電影接近尾聲時,苦根瞪着水汪汪的大眼睛問福貴:“牛以後呢?”

這麼多年,我們和福貴都還記得這句話。

“雞長大了就變成了鵝,鵝長大了就變成了羊,羊長大了,就變成了牛,牛長大了就變成——

福貴脫口而出:“牛長大了,苦根就該長大了”

苦根很高興,說自己長大了要騎在牛背上。

“苦根長大了就不騎牛啦......“

說到這,福貴愣住了,疲軟的身體好似觸電一般抖動,他眺望起田野上如日方升的太陽,回答了一個不曾對我們和有慶開口的答案。

“苦根長大了就不騎牛啦,就坐火車,坐飛機。那個時候啊,日子就越來越好了。”

福貴對活着有了具象化的期盼,他不光知道“雞變牛的道理”,也看見了“火車變飛機”的如今。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com