【“現在,我成爲了死神,世界的毀滅者。”】

(這次我就不講劇情了,直接說說我的看法)

首先講奧本海默本身

奧本海默是個極其複雜並且擁有爭議的人,從影片看出奧本海默是一個極其自負,並且需要得到在外名利的人,不允許他人對他進行消解,他私生活混亂,多次出軌前女友和好友的妻子。

但是同時他又有一個正常人該有的道德感與同情心的正直之人。

這兩個衝突的體現分爲了前後段,前段是奧本海默於1942年,受“萊斯利·理查德·格羅夫斯”的邀請加入“曼哈頓計劃”,然後於1943年在新墨西哥州沙漠主持創建了美國洛斯·阿拉莫斯國家試驗室。

在電影的前半段中,借奧本海默的視角讓我們結識了各位物理學領域的大拿。

例如量子力學的創始人海森堡、哥本哈根學派創始人玻爾、相對論創始人愛因斯坦、氫彈之父泰勒和核磁共振儀發明者拉比等等物理大拿。

同時,奧本海默還將其中的一部分人挖角進了洛斯·阿拉莫斯實驗室,這羣人花了3年時間,動員了四千人,話費了二十億美元,終於成功研製並將原子彈試爆成功。

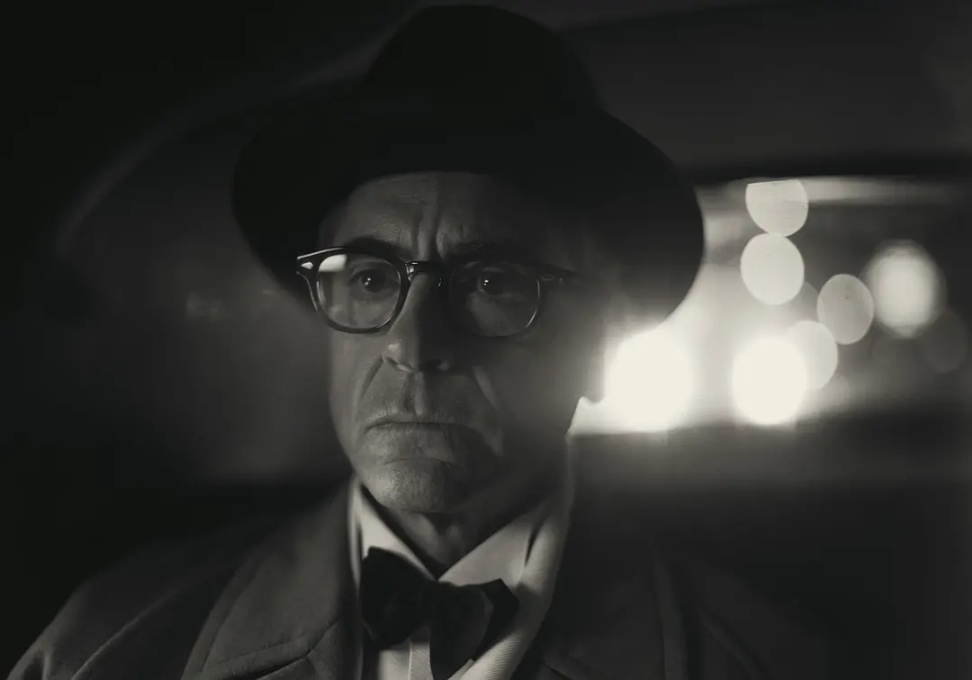

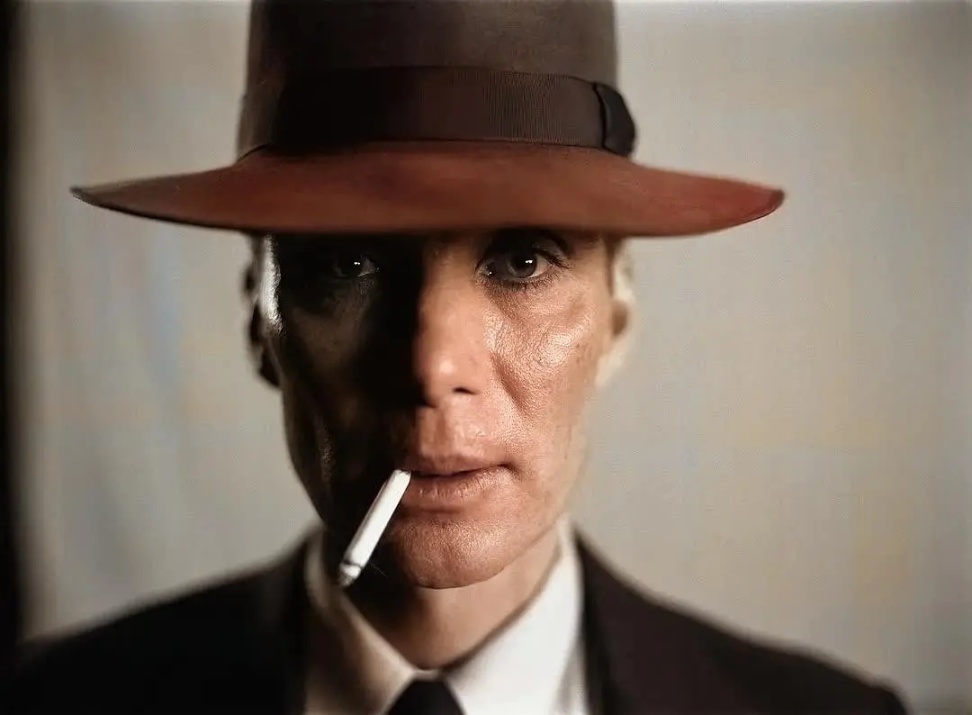

但是故事就是在此發生轉折,在曼哈頓工程開展時一直到三位一體實驗成功的那一刻,奧本海默都是極力贊成此工程的,那時的他就像一位正在等待孩子出生的母親,一位即將走上王座的王子一樣,墨菲把一位物理藝術家即將完成自我意義的實現與滿足的狀態表現的淋漓盡致。

但是當原子彈真正完成實戰後,他陷入愧疚的深淵,原子彈第一次試爆是在1945年7月,那恐怖的威力令人膽寒和興奮,奧本海默自認爲做了對的事,但是在1945年8月6日和8月9日,美國向廣島和長崎分別投下兩枚原子彈,共計直觀造成十一萬人死亡,而後續的輻射污染和爆風燒傷再次擊殺十萬人,這個過程迫使本身就處於投降前夕的日本立刻投降。

而就在實戰完成後,電影中用跺腳聲和火車起軌的聲音來極力反應他的內心,那天,奧本海默走進的慶功會場面。耳旁是震耳欲聾的歡呼聲,婦女們高興到癲狂的臉龐;而他的幻境裏出現了尖叫聲、死彈的白光、被輻射而剝落的皮膚……這也是更多觀衆直觀感受到的,獨屬於奧本海默的內心掙扎。

在實戰完成後,奧本海默開始極力反對美國國內傾盡國力製造原子彈的事情,而後,因爲在反對原子彈委員會主席施特勞斯的事情上得罪了他,施特勞斯用他在美國政界的人脈設計並誣陷奧本海默是美共份子,並且更可能是蘇聯間諜,這完全是子虛烏有,但是這一切已經不能由奧本海默決定。

1954年,奧本海默被剝奪了國家安全許可。

其中回首望去,奧本海默站在歷史的懸崖邊,他是不可能不知道他製造原子彈所能帶來的後果的。這是劃時代的發明,可惜也是劃時代的殺人武器。

他用於麻痹自己的邏輯是,他不知道這樣做是不是對的,但他知道,他肯定不能讓納粹先做出來。這個邏輯於情於理,完全說得通。

但更有可能的是,他在製作原子彈時根本沒有切身考慮過會炸死那麼多人,他在享受成爲萬人敬仰的天才。但他炸死的人裏不止壞人,也有好人,這也是令他瘋狂和愧疚的原因之一。更令他擔憂的,是美國和蘇聯會就此展開軍備競賽,然後在一個雙方都忍無可忍的地步發射核彈互轟,這樣有可能燒燬大氣層,地球上的生命都會死去,就算沒有燒燬大氣層,剩餘的人類也會因爲輻射雲而痛苦到死。

科學家基於人類良知的擔憂和政治家基於人性陰暗的防備都是合理的,可一旦當前威懾失去作用,威力更強的炸彈還沒造出來,那政治就會強迫科學研發更多更強的武器。

奧本海默應對的是一個根本無解的道德問題,科技被創造出來不是創造者的問題,而是使用者的問題,這也是杜魯門對奧本海默表示不屑的原因,原子彈是他投的,不關奧本海默什麼事,奧本海默在創造時沒說話,炸死人了又開始發言,這就是杜魯門對奧本海默的看法。

在影片最後揭示了開頭奧本海默和愛因斯坦的對話,愛因斯坦和奧本海默的處境非常相似,無論他們有沒有參與政治,他們始終會收到譴責,被後人和政治貶低,然後在他們受到應有的“懲罰”後,政治又將他們接回來,爲他們奉上鮭魚子和土豆泥,給他們戴上勳章,歌頌他們的功德,然後消除假模假式的隔閡,這就是愛因斯坦和奧本海默殊途同歸的結局。

接下來聊電影本身

接下來我說的話只代表我個人意見。

奧本海默是部優秀的傳記片,但不是部優秀的電影,誠然,影片碎片化的敘事和配樂的極端渲染讓整部電影沒有想象的枯燥。

核爆戲份不長,但對於這場戲的鋪墊,氣氛營造,還有緊張節奏的把控,可謂是做足功夫,觀衆似乎也跟着奧本海默一起,從組隊到選址,從遇到難題困境到爭分奪秒。

核爆只有這麼一瞬間,但會讓人難以忘懷,我很佩服諾蘭的場景氛圍渲染功底,沒有多麼宏大和狂暴,爆炸後的寂靜和一瞬間的轟鳴把我都嚇了一跳,核爆的戲份非常優秀。

但是《奧本海默》的劇情和對白都太刻意,碎片化敘事的鏡頭使用太多導致割裂感,又達不成《困在時間裏的父親》那種完全順行的懸疑感,臺詞對白非常平淡,唯有最後奧本海默被非正式審查的時候和律師飈對手戲的那一段讓人印象深刻,這是全片能和核爆、跺腳並例最佳的三個片段。

明明是人物傳記,卻對物理學的塑造淺嘗輒止,勞倫斯與迴旋加速器、波爾與哥本哈根學派、愛因斯坦與相對論確實可以讓人會心一笑角色的出現,但是這些人終究是電影中的棋子,電影中塑造的奧本海默的這個故事,完全就是把歷史上有記載的奧本海默 的一生,添加了一些最套路拘血的佐料以後,用 一種流水賬的方式拍出來,然後剪碎了,再根據不同的線索互相穿插,最後象徵性的匯合一下,搞一個刻意的政治迫害結局,這確實是奧本海默的結局,但問題是過於刻意了。

豐富的特寫和流利的鏡頭語言以及震撼的場景壓迫力卻沒能把故事中的角色塑造的擁有靈魂,唯一稱得上塑造的只有奧本海默在教室裏看着同事們跺腳和歡呼的時候。

奧本海默的迷茫是模糊的,不清晰的,這部作品如果要我給5分,我可能只會給4分,單薄的人物塑造就是扣分的主要原因。

而這原本是可以深入挖掘的,圍繞奧本海默和原子彈這個議題最深沉的思考,它本來可以是民衆對於造神和毀神的集體狂熱,是奧本海默和別人無關。

自身對於創造死神的思考與決意,他“主動出擊”的段落不應該只有那麼寥寥幾個,而花費大量的情節 去表述他的道聽途說隨波逐流,在這樣模糊的破碎的敘述之下,你根本感受不到這個人物的成長和成熟,作爲傳記電影,他的信息量和感染力,還不如一部紀錄片。

【“現在,我成爲了死神,世界的毀滅者”】

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com