推薦書籍:

1.各學科對“真理”的解釋相互補充。基礎科學與社會科學並無高低之分,二者只是從不同的視角對“真理”進行解釋,其內容相互驗證,相互補充,並不衝突。學科領域從研究自然構建的基礎學科到研究複雜體系的綜合學科。對人類機能某一個層面的正確解釋並不一定與其他層面的解釋相沖突。

假如所有的事實只是真理的一部分,那麼不同層面的解釋應該可以拼合成爲一幅完整的圖景。

一旦認識到不同層面之間解釋的互補性,我們似乎可以從應該科學地還是主觀地看待人性這類無益的爭論中解脫出來,因爲這不是“非此即彼”的選擇。

2.心理學理論都是顯而易見的常識?關於“事後諸葛亮”的解釋與思考。

常識存在的一個問題是,我們在知道事實之後纔想起它的存在,而事後聰明總比先見之明來得明顯容易。一旦新知識在手,我們那卓有成效的記憶系統便會自動更新過時的假定,這就解釋了爲什麼大部分人存在“馬後炮”行爲,心理學上這叫做“事後聰明式偏見”

更多的時候,我們在教科書上學到的實驗結論,它們看上去很容易,甚至顯而易見。而之後當你進行多項選擇測驗時,面對多個看上去頗爲可信的答案,任務難度會大大增加。

3.焦點效應

人類往往會把自己看做一切的中心,並且直覺地高估別人對我們的注意度。其實別人並沒有像我們自己那樣注意我們。(若是害怕自己當衆演講表現糟糕或者因爲在公共場合丟臉而苦惱時,要記住,大部分人都不會在意你的行爲,並且很快就忘記了,自信!自信!自信!)

4.社會比較的普遍性

我們生活的大部分是圍繞社會比較而進行的。當別人不漂亮時我們就覺得自己英俊,當別人遲鈍時就覺得自己聰明,當別人無情時就覺得自己有同情心。當我們評價某個人的表現時,不可能不把他和自己做比較。

當人們的財富、地位或業績增長時,他們會提高對自己成就的評價標準。當人們感覺不錯並獲得成功時,通常會向上看,而不是向下看。(當自己越來越優秀時會自然而然地與身邊更優秀的人進行對比,甚至可能產生自卑感,但這種比較帶來的感覺也是自己不斷進步的證明,儘管總有人比你更優秀,但自己也在不斷努力地向他們靠攏。遇到比自己優秀的人:不自卑,不嫉妒;遇到不如自己的人:不鬆懈,不傲慢)

5.知覺到的自我控制與自我效能——樂觀與自信的重要性

很多研究表明了效能感和控制感的好處。相信自己有能力和效率的人以及那些內控的人,比那些習得性無助和悲觀絕望的人會應對得更好,並取得更大的成就。

接受挑戰性的任務,想像自己通過努力工作而獲得成功的那些人會勝過那些想像自己是失敗者的人;想像你的積極可能性會讓你更可能計劃和制定一個成功的策略。這便是知覺到的自我控制。對自己能力與效率的樂觀信念可以獲得很大的回報。自我效能感較高的兒童和成人更有韌性,較少焦慮和抑鬱。他們還生活得更健康,並且有更高的學業成就。

“如果你用積極的方式思考,你會得到積極的結果。這是顯而易見的事實。”

——諾曼·皮爾 《積極思維的力量》

6.爲什麼有的人狂妄自大戾氣重?

在實驗中,自尊剛受到打擊的人(例如被告知在智力測驗中的成績很差),更容易去貶低他人(Beaureguard & Dunning,1998)。自我(ego)剛受到創傷的人相對於自我剛被提升的人會更傾向於用自我服務來解釋成功和失敗(McCarrey & others,1982)。因此自尊受到威脅後,可能會激活自我保護性的防禦機制。當個體感到自己不被肯定時,他們會使用自誇、推脫和貶低他人等方式來肯定自己。更普遍的是,看不起自己的人也傾向於會對他人的怠慢作出過激的反應,其實他們感受到的拒絕並不存在,而只是因爲他們慣於責備別人(Murray & others,2002;Wills,1981)。取笑別人的人其實和被取笑者一樣可笑。

(讓我想起了之前讀到心理學家阿德勒的一段話——“在任何一種凌駕於他人之上的舉止背後都有一種亟需隱藏的自卑感存在”。在日常交往中亦是如此,偶爾可以感受到身邊討厭的人身上的某種情緒,感受到在那種盛氣凌人之下努力掩藏着的早已破碎的自尊。)

8.勸誡or威脅?——回想理由不足效應

最小的刺激能夠最有效地促使人們對一個活動產生興趣並樂於繼續做下去。認知不協調理論對此做出了一種解釋:如果外部刺激不足以證明我們行爲的合理性,我們會通過內部心理活動證明自己行爲的合理性以減少不協調。

(這個實驗真的很有趣,交給你50元去完成一件事情和交給你200元去完成一件事情,可能50元的激勵可以帶給你更好的體驗,因爲當錢的激勵不足時你會把所做之事的合理性內化,即自己賦予它一個充分的理由,好像覺得這件事本身就是有意義的,所以興趣不一定是最好的老師,當自己的興趣與錢強烈掛鉤的話,可能這個興趣本身也就沒那麼吸引你了。)

當人們在沒有報酬或強迫的情況下做自己喜歡的事情時,他們會將自己的行爲歸因於對這種活動的興趣。而外部報酬引導人們將自己的行爲歸因於激勵性因素,從而破壞了內部動機。

9.受害者人格化

如果對受害者進行人格化的話,無辜的受害者會博得更多的同情。在同一個星期內,奪去3000人生命的伊朗大地震很快被世人遺忘,而在意大利一個男孩掉進礦井裏死去,全世界都爲之悲傷。一場核戰爭所統計的死亡人數是無法人格化的,所以也就很難被人理解。

我們很容易貶低遠離自己的人或失去個性的人。甚至對於巨大的災難,人們也無動於衷。劊子手常常用布矇住受刑者的頭,使其失去個性。戰爭法允許從40000英尺高的地方對手無寸鐵的村民投擲炸彈,但不允許對他們開槍射擊。

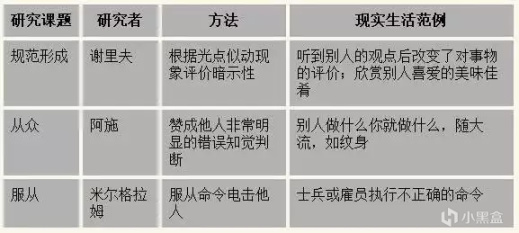

10.從衆行爲

“人們可能認爲,艾希曼和奧斯威辛死亡集中營的軍官都是缺乏文明的惡棍。但是,在一天辛苦的工作後,這些軍官會欣賞貝多芬和舒伯特的音樂來放鬆自己。”

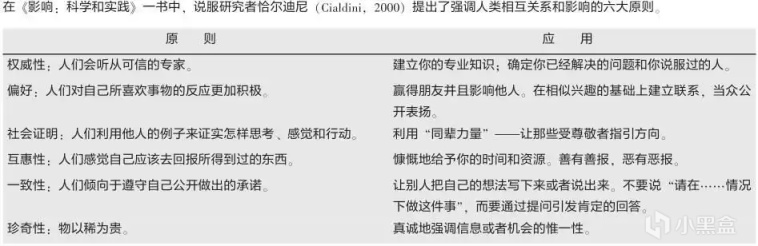

11.說服的6大原則

一個具有說服力的演說者不僅要傳達能夠引起聽衆注意的信息,還要使他的觀點容易理解、具有說服力、容易記憶,並且使人心悅誠服。一個深思熟慮的呼籲必須同時考慮到說服過程中所有這些步驟。

12.接納任何觀點?——— 開明但不要天真!

作爲說服的接受者,我們人類的任務就是在天真輕信和憤世嫉俗之間求生存。但是,拒絕一切信息的影響到底是一種優點呢,還是一種對狂熱的遮掩?我們如何能夠在保持謙卑和開明的同時,對說服進行批判性思考呢?

面對說服,我們的態度應是開明但不要天真!作爲開明的人,我們可以假設自己所遇到的每一個人在某方面都可以充當我們的指導老師。我所遇到的每個人都有某種超越我的專長,因此總有可以教給我的東西。當我們建立聯繫的時候,我希望能夠從這個人身上學到一些東西,並且能夠與他分享我所擁有的知識來作爲回報。

作爲批判性的思考者,我們可以從預防研究中得到啓示。強迫自己與之爭論。聽完一次政治演說之後,與別人一起討論。換句話說,不要光聽,還要做出反應。如果該信息經不起仔細推敲,那麼它就再糟糕也不過如此。如果它經得起推敲的話,它對你的影響可能會更爲持久。

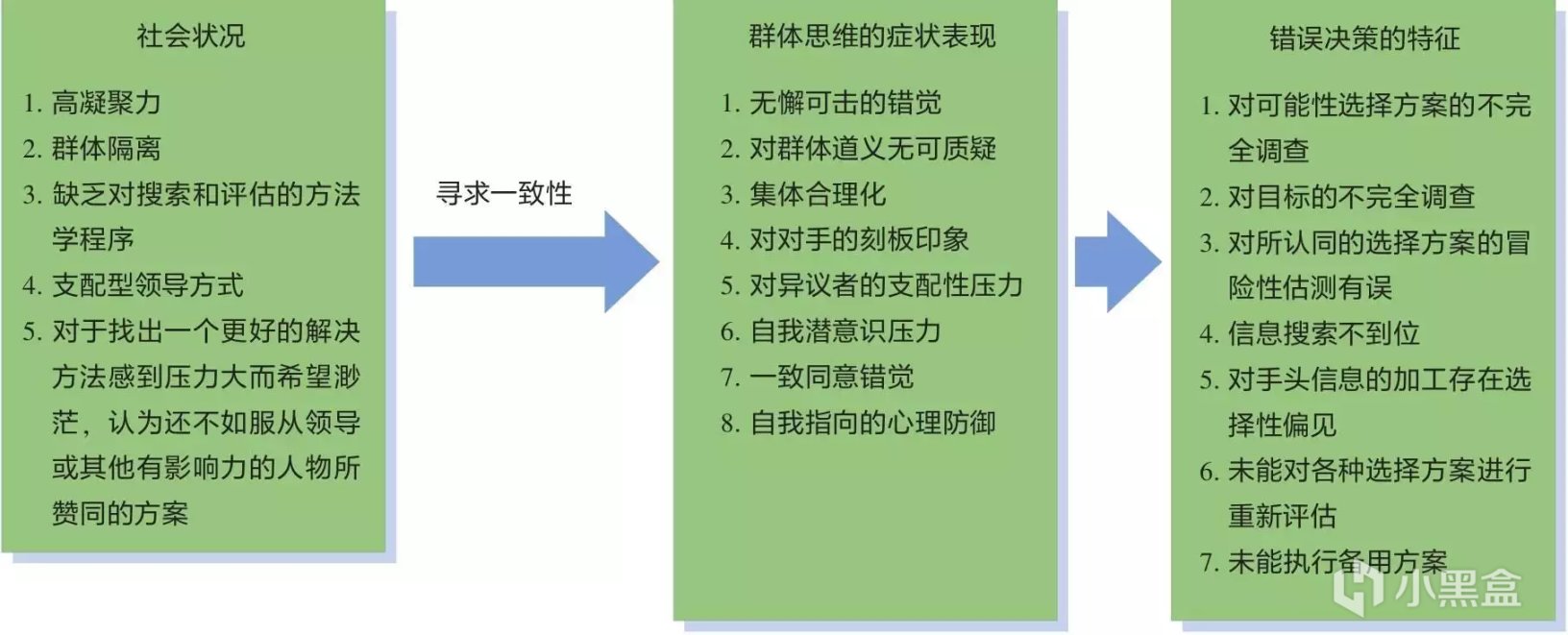

13.羣體思維對決策的影響

羣體思維的弊端:羣體對和睦一致的渴望要求可能會壓倒對相反觀點的真實評價。特別是當羣體成員強烈地渴望統一性,或是他們與相反的觀點相隔絕,又或是領導暗示了他或她本人的意願時,這表現得尤其突出。

但是,無論是在實驗中還是歷史事實中,羣體有時候也會做出英明的決策。這些案例說明了羣體思維的理論仍需加以修正。通過從各方面搜索信息以及改善對各種可能性選擇方案的評價,羣體能夠從其成員整合後的洞察力中獲益。

14.更好運用“頭腦風暴”

①將羣體和個體的頭腦風暴相結合 。他們的數據顯示,先進行羣體頭腦風暴,再進行個體頭腦風暴,比反過來進行和單獨使用效果要好。有了在羣體頭腦風暴中產生的新想法,個人可以繼續思考,而不必受羣體中每次只能有一個人發言所束縛。

②讓小組成員通過書寫互動 。讓小組成員用書寫和閱讀來代替說和聽,這樣也可以解決每次只能聽一個人意見的矛盾。布朗和保盧斯將這種傳紙條和補充想法的過程稱作“頭腦寫作”,這可以讓所有人都能積極參與。

③結合電子頭腦風暴 。對於較大的羣體而言,一個能更有效防止傳統頭腦風暴的口頭交流發生交通阻塞的方法是:讓個體利用聯網的計算機來交流看法。

15.權威人格

權威人格的人,在孩提時代往往經歷過苛刻的規矩。這可能導致他們壓抑了自己的敵意和衝動,並將這些敵意和衝動“投射”到了外羣體身上。權威人格兒童的不安全感,似乎使他們傾向於特別關注權力和地位,容易形成非對即錯的頑固思維方式,難以忍受模糊性。因此,這類人就傾向於服從那些權力比自己大的人,攻擊或者懲罰那些地位在自己之下的人。

16.什麼樣的羣體會遭遇更多刻板印象?

一般而言,我們越是熟悉某一社會羣體,我們就會看到其越多的多樣性(Brown & Wootton-Millward,1993;Linville & others,1989)。我們越是不熟悉,我們的刻板印象就越嚴重。同樣,一個羣體的規模越小、力量越弱,我們對他們的關注也就越少,我們的刻板印象也就越嚴重(Fiske,1993;Mullen & Hu,1989)。同時,我們對一個羣體瞭解得越少,就越容易受少數生動樣例的影響。(比如各種不同的地域歧視,有時候某一個羣體中的個別人所做之事,變成了我們對其整個羣體的刻板印象,而這種刻板印象有時又通過”馬太效應“被進一步強化。)

17.“受害者有罪論”的本源思考

勒納(1980)指出,人們認爲“我是一個公正的人,生活在一個公正的世界,這個世界的人們得到他們應得的東西”。這種認識的需要導致人們這樣貶低不幸者。他說,從孩提早期開始,我們受到的教育就是“善有善報,惡有惡報”。勤奮工作和高尚情操會換來獎賞,而懶惰和不道德則不會有好結果。由此我們很容易跨越一步,進而認定春風得意的人必然是好人,那些受苦受難的人是他們的命中註定。

人們之所以對社會不公漠不關心,並不是因爲他們不關心正義,而是因爲他們眼裏看不到不公正。那些相信世界是公正的人,認爲強姦受害者一定行爲輕佻(Borgida & Brekke,1985);遭遇虐待的配偶一定是自己惹火上身才捱打的(Summers & Feldman,1984);窮人註定就過不上好日子(Furnham & Gunter,1984);生病的人應該爲他們的疾病負責(Gruman & Sloan,1983)。這些信念使得成功人士確信他們所得到的一切也是命中註定的。富有和健康的人看到的是自己的好運、別人的厄運,一切猶如天經地義的事情。把好運和美德、厄運和不道德聯繫起來,能使幸運的人在自豪的同時,也不必對不幸的人承擔責任。

讓我想起史鐵生《病隙碎筆》中也討論過類似的話題:

“我看過一篇報告文學,講一個叛徒的身世。這人的弟弟是個很有名望的革命者。兄弟倆早年先後參加了革命,說起來他還是弟弟的引路人,弟弟是在他的鼓動下才投身革命的。其實他跟弟弟一樣對早年的選擇終生無悔,即便是在他屈服於敵人的暴力之時,即便是在他飽受屈辱的後半生中,他也仍於心中默默堅守着當初的信奉。然而弟弟是受人愛戴的人,他卻成了叛徒。如此天壤之別,細究因由其實簡單:他怕死,怕酷刑的折磨,弟弟不怕。當然,還在於,他不幸被敵人抓去了,弟弟沒這麼倒黴。就是說,弟弟的不怕未經證實。於是也可以想象另一種可能:被抓去的是弟弟,不是他。這種可能又引出另外兩種可能:一是弟弟確實不怕死,也不怕折磨,這樣的話世上就會少一個叛徒,多一個可敬的人;二是弟弟也怕,結果呢,叛徒和可敬的人數目不變,只不過兄弟倆倒了個過兒。

誰是叛徒無關緊要,就像誰是哥誰是弟並不要緊,要緊的是世上確有哥哥這樣的人,確有這樣飽受折磨的心。知道世上有這樣的人的那天,我也是找了個沒人的地方呆坐很久,心中全是愕然,以往對叛徒的看法似乎都在動搖。我慢慢地看見,勇猛與可敬之外還有着更爲複雜的人生處境。我看見一片蠻荒的曠野,神光甚至也少照耀,唯一顆訴告無處的心隨生命的節拍鐘錶一樣地顫抖,永無休止。不管什麼原因吧,總歸有人處於這樣的境地,總歸有這樣的心魂的絕境,你能看一看就忘了嗎?我尤其想起了這樣的話:人道主義者是不能使用“個別現象”這種託詞的。”

或者就像《了不起的蓋茨比》裏面說的一樣,“每當你要批評別人。要記住,世上不是每個人都有你這麼好的條件。”善惡兩分,包容匱乏;寬於律己,嚴於律人,這是人與人之間嫌隙的開端,也是社會與時代人情味漸失的悲哀。

18.關於愛情

愛情的測度:心理學家羅伯特·斯騰伯格認爲愛情是個三角形,這個三角形的三邊(不等長)分別是:激情、親密和忠誠。根據古代哲學和古代文學的有關觀點,社會學家約翰·艾倫·李、心理學家亨德里克等人確認了愛情的三種基本形式——情慾之愛 (eros)(充滿自我展露的浪漫激情的愛),遊戲之愛 (ludus)(視愛情爲無需負責的遊戲),以及友誼之愛 (storge)(如友誼般的感情)——它們就像三原色一樣,組成不同種類的次級愛情形式。

激情之愛 (passionate love)是深情的、極富激情的愛。哈特菲爾德(Hatfield,1988)把激情之愛界定爲“強烈渴望和對方在一起的一種狀態 ”(p.193)。對滿懷激情之愛的一方而言,如果對方對自己的熱情做出了回應,那麼他就會感到滿足而快樂;如果對方對自己的熱情沒有做出回應,他就會覺得空虛而絕望。就像其他激動的情緒一樣,激情之愛也包含着情緒的急轉突變,忽而興高采烈,忽而愁容滿面;忽而心花怒放,忽而傷心絕望。

伴侶之愛(companionate love):如果一段親密的感情能夠經受住時間的考驗,那麼它就會最終成爲一種穩固而溫馨的愛情,哈特菲爾德稱之爲伴侶之愛。伴侶之愛相對平和。它是一種深沉的情感依戀,就如同真實生活一樣。

“最開始在一起的時候,他們的心好像在燃燒,他們的激情非常高漲。而後,愛情的火焰會冷卻,並且會一直維持這個狀態。他們繼續彼此相愛,但這種相愛是通過另一種方式——溫馨而相互依賴的方式實現的”

馬克·吐溫說,“沒有一個人會真正理解愛情,直到他們維持了四分之一個世紀以上的婚姻之後。”如果一段感情曾經是親密的而且是互相回報的,那麼伴侶之愛就會植根於共同體驗的人生風雨歷程,從而愈久彌醇。

19.羣體性的誤解與偏見

自我服務偏見會使個人或羣體樂於承認自己做的好事,而對自己做的壞事卻推卸責任,同時並不會考慮對方的類似行爲方式。當無法擺脫自己的醜惡行徑時,自我合理化的傾向進一步使人們向否認錯誤傾斜。由於基本歸因偏差 ,衝突中的雙方都認爲對方的敵意行爲反映了他們邪惡的品質,然後他們將會按照自己的成見過濾並理解得到的信息。而在一個羣體中,利己、合理化和偏見都會得到極化。羣體思維的一個表現就是將自己所屬的羣體描述爲高尚而強大的,並將對立的羣體描述爲卑劣而弱小的,被多數人認爲是殘酷暴行的恐怖主義行爲在一些人眼中卻是“聖戰”。事實上,僅僅是成爲一個羣體的成員,就會使人產生羣體偏見 ,而負面的刻板印象 一旦形成,就很難被改變。

當A認爲B對他有敵意時,那麼A就會以充滿敵意的方式對待B,那麼A的期望就得到了證實,因此一個惡性循環開始了。

在受困於社會難題、爲了稀缺資源而競爭或是感到不公正的時候,我們只有同時拋開偏見並努力解決確實存在的分歧,才能使衝突結束。一個好的建議是,在衝突中不要認爲別人與你在價值觀與道德上格格不入;反之,進行換位思考,設想一下:也許對方會從一個不同的角度理解這個問題。

20.保持謙卑,相信科學

科學方法並不能解決人類所有的疑問。有很多問題科學是沒有辦法解決的,有很多認識方法是科學無法記錄的。但是科學的確是檢驗關於包括自然和人類本質的假設的一種手段。對可能得到的結果進行評價的最好方法,就是系統的觀察和實驗——這也是社會心理學最重要的根基。我們也需要有獨創性的思維,否則我們就永遠只能做做瑣碎的測試。但所有那些影響深遠的理論都是科學家們從無數相互競爭的論斷中通過研究篩選出來的。科學永遠是直覺和嚴謹論證的結合,是創造性的直覺和懷疑批判精神的結合。

21.追求幸福

適應水平現象和社會比較可以深深地啓迪我們:通過物質成就來追求滿足感要求財富不斷地擴展,但這卻僅僅只能維持這種滿足感。柏拉圖說,“貧困並不是因爲一個人的財產減少了,而是因爲他的貪婪增加了。”

在快樂原理中,客觀生活的經濟狀況所發揮的作用是微不足道的。”住在人人都生活在4000平方英尺的房子中的人們很可能並不比大家都住在2000平方英尺房子中的人們更快樂。甚至是遭遇致人癱瘓事故的受害者,盲人和其他患有嚴重殘疾的人們通常也能鼓起勇氣,用樂觀的態度來面對不幸。他們適應了自己的殘疾,取得了正常或者接近正常水平的生活滿意度。

幸福與否不取決於財富多少,而是由以下要素構成:①親密、支持性的關係;②積極的特質(樂觀、自尊、外向);③全神貫注的狀態(工作、興趣)。總結起來,就是擁有良好的家庭、朋友、伴侶親密關係,保持樂觀積極自信的生活態度,以及全神貫注地認真生活,這便是幸福的源頭與真諦。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com