第六期

相信不少盒友會對史前巨獸——恐龍,不會感到陌生,那麼除了我們常爲熟知的霸王龍、翼龍等還有什麼恐龍呢,請看本期文章詳細給你介紹。

求盒電、點贊收藏!

前言

盒友們熟知的恐龍一詞,是對一些史前爬行動物的統稱。恐龍最早出現於大約2億3千萬年以前,生活於三疊紀、侏羅紀和白堊紀,存在了1億5千萬年。在大約六千5百萬年前的白堊紀晚期,幾乎所有種類的恐龍都滅絕了,通常的解釋是一顆巨大的隕石撞擊地球造成了滅絕(最早爲Walter Alvarez提出),但這一理論尚有爭議。

至於恐龍(Dinosauria)這一詞,最早是英國科學家理查德·歐文在1842年提出。它由希臘詞彙deinos(意爲“恐怖的”或“極其巨大的”)和sauros(意爲“蜥蜴”)組成。恐龍一詞爲日本翻譯,後被中國引用。

那麼廢話不多說,正文開始!

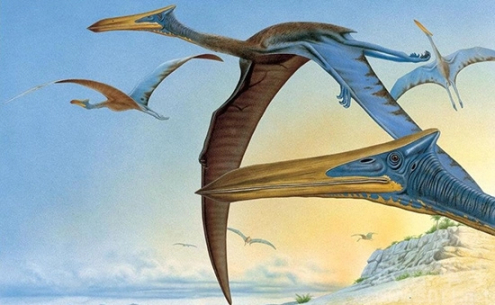

披羽蛇翼龍

肉食性恐龍

披羽蛇翼龍的翼展約11米長,重達500斤。

披羽蛇翼龍是一種翼手龍,名稱來源是阿茲特克文明裏,披羽蛇神奎玆特克,它也被叫做風神翼龍,生存於晚白堊紀晚期(約8400萬年前到6500萬年前),披羽蛇翼龍的翼展最大可超過11米長,是人類已知最大的飛行動物。

披羽蛇翼龍的新陳代謝很快,需要大量蛋白質作爲能量,一隻不到三百斤重的小霸王龍,便可被它當成一頓美食。風神翼龍擁有巨大的雙翼,這使它們非常適合長途滑翔。

阿馬加龍

植食性恐龍

阿馬加龍身長約有10米,體重達3噸左右

阿馬加龍生活在南美洲,身長約10米,頭部長而扁,頸部較長,身上最奇特的地方是從頸部到背部的脊骨上長有一對很長的神經棘,被皮肉完全包裹住形成一對頸帆。它是素食性恐龍,用四肢行走,喜歡一邊走,一邊喫樹葉。

多智龍

草食性恐龍

多智龍身長約8.5米,體重可達4.5噸

多智龍又被譯爲腦龍,是甲龍科恐龍的一屬,是已知生存年代最晚的亞洲甲龍科恐龍之一。

目前發現了至少5個標本,包含兩個完整頭顱骨,與一個接近完整的顱後骨骸。多智龍同時也是已知最大型的亞洲甲龍亞目恐龍,

薄片龍

肉食性恐龍

薄片龍身長最高可達14米,體重約7噸

薄片龍是晚期蛇頸龍類的代表,有着和長頸不成比例的小腦袋,化石分佈在北美洲地層,生存時代爲白堊紀晚期。

至於體型,薄片龍是一種樣子比較古怪的蛇頸龍,很像長着超長脖子的侏儒。薄片龍就是利用這條脖子,遠遠地對獵物進行偷襲,而不必擔心自己被獵物發現。它們悄悄地等待時機,然後閃電般彈起脖子咬住獵物。

雖然薄片龍身材巨大,但它們腦袋很小,因此不可能對大獵物發起攻擊。薄片龍終生住在水裏,靠捕魚爲生。它們常去海牀底部搜尋小鵝卵石吞食,這樣不僅可以幫助胃部研磨食物,而且還增加了壓艙物以便游泳。

鐮刀龍

植食性恐龍

鐮刀龍身長約10米,體重達6.5噸左右

鐮刀龍是一種發現於蒙古的大型獸腳類恐龍,它們手部的爪子巨大無比,長度甚至超過成年人的胳膊,早期的研究者甚至把它的巨爪誤認爲巨型海龜的肋骨。

鐮刀龍是最爲神祕的獸腳類恐龍之一,迄今爲止還未發現過它的完整骨架,也未發現過任何軟組織的印痕。

古生物學家對鐮刀龍的外形特徵及生活習性方面的推測,主要來源於對鐮刀龍類其它成員的研究。目前主流的觀點認爲,鐮刀龍是一種行動緩慢的植食性恐龍,其標誌性的巨爪主要用於扒植物或是展示功能,同時也具備一定的防禦功能。

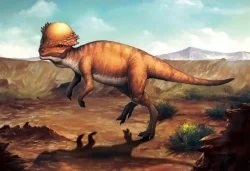

龍王龍

植食性恐龍

龍王龍身長約5米,體重達625公斤左右

龍王龍事實上有可能是腫頭龍的祖先,龍王龍是厚頭龍科下的一屬恐龍, 生存在白堊紀的北美洲地區,它的名字由Robert Bakker命名。

腫頭龍

植食性恐龍

腫頭龍體長最大可達6米,體重約4噸

腫頭龍又被稱爲厚頭龍,它們頭顱上有厚厚的骨板,厚度可達20釐米以上,而且高高地隆起,就像個腫瘤似的,學名原意“有厚頭的蜥蜴”即源於此。

頭部周圍和鼻尖上也佈滿了骨質小瘤,有的頭部後面還有很大且銳利的刺。它們生活在白堊紀的晚期,主要分佈在北美洲,棲息環境爲平原、沙漠等。

腫頭龍性喜羣居,雄性腫頭龍以“頂頭”的形式來戰鬥,勝利者爲整個羣體的領袖,並佔有雌性恐龍。

棘龍

肉食性恐龍

棘龍平均身長達16米,體重普遍可達12噸,最大可達18噸

棘龍是一種大型獸腳類恐龍,擁有着比肩霸王龍和南方巨獸龍的體長。棘龍屬下目前僅有一種有效種,即埃及棘龍,由德國古生物學家斯特羅默於1915年命名。

由於長相奇特,加上體型巨大,棘龍受到的關注不少於霸王龍,可惜的是,棘龍的正型標本在二戰時期被炸燬,長期以來,古生物學家對於棘龍的認知都只停留在正型標本的照片和少數的化石碎片上。

文章末尾,還求盒友們投一投盒電、點個贊~

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com