首先,我們知道,不同於一般通俗小說,幾乎所有的推理小說都可以簡單以“WHW”(Who do it、How do it、Why do it)來概括,即“兇手”、“手法”、“動機”。在此基礎上的小說要素,諸如人物塑造、故事情節、事件背景等其實都是圍繞着這三者來展開的。故而,本文所作之密室分析,也是圍繞“WHW”三個主題進行。

Who

針對“Who”這個謎題,在拿到一本推理小說之前,我們自然不可能提前知道書中兇手是誰,本文更不是以劇透泄底某本具體推理小說爲目的。所以這裏所討論的其實並不是這個“Who”姓甚名誰,而是這個“Who”是否存在——死者的“死亡”究竟是否爲第三人的謀殺造成。換言之,這裏可以將這個“Who”簡單分爲“兇手”與“死者”兩大類。

切實存在兇手的推理小說無疑佔絕大多數,所以這裏先按下不表,單講“兇手”其實就是“死者”的情況。而這種情況又可以分爲“自殺”與“意外身亡”兩種子類。對於這兩種情況,卡爾在《密室講義》裏均有涉及:

該案屬於自殺,但刻意僞裝成謀殺。死者用冰柱刺死自己,冰柱溶化後,密室中找不到兇器,遂判定爲謀殺。或是死者開槍自盡,槍的尾部繫着一條橡皮筋,鬆手後兇器便被拉進煙囪隱藏起來。此種詭計(在不構成密室的情況下)的變體有:手槍上的絲線另一端繫着重物,槍響後手槍被飛速拉過橋欄杆墜落水中;同理,手槍也可被拽出窗外、落入雪堆。

該案並非謀殺,而是一連串巧合陰錯陽差造成了貌似謀殺的事故。房間尚未上鎖前,發生了搶劫或爭鬥,有人受傷、傢俱損毀,足以令人聯想到行兇時拼死搏鬥的場景。後來,受害人或意外身亡,或在密室內昏厥,但以上事件卻被誤認爲發生於同一時間。此類案件中,死因多爲頭骨迸裂——推測爲棍棒擊打所致,實則緣於死者不慎撞上某件傢俱,如桌角、椅子的突出邊緣等,但最膾炙人口的元兇當推鐵製壁爐架。

在“意外身亡”的前提下,自然不存在作案動機,所以這種情況下的“Why”,這裏不過多展開。重點在於“自殺者”爲什麼要僞造“謀殺現場”?一般有以下幾種情況:

- 騙保。自殺者爲自己投保鉅額保險,受益人則爲自己的父母/妻子/情人/恩人/朋友等,希望通過僞造成“他殺”,來爲受益人騙取保險金額。(這種寫法常見於偏向社會派推理,死者要麼一事無成,要麼確實身患絕症——至少他/她自以爲,但其本身是個溫柔、善良的人。)

- 嫁禍。自殺者對某人(X)懷有惡意,通過僞造現場來造成某人殺害自己的假象,希望通過這種手段使警方誤以爲X爲兇手,從而使X身敗名裂。(這種又蠢又壞的行爲,一般會包裝成X本來就不是好人,死者是走投無路纔出此下策。當然,也有塑造成自殺者自己完全是處於嫉妒等心理,而X完全清白的情況——東野圭吾的某部名篇雖然不完全是我所說的情況,但原理依舊如是。)

- 逃避社會輿論。自殺者雖然想要自殺,但自殺這一行爲在社會上是受譴責的,被認爲軟弱的、不道德的、違法的,自殺者爲了自己的身後名選擇僞造“他殺”現場。(橫溝正史的金田一耕助系列有一部名篇即是如此創作。)

當然,“自殺”與“意外身亡”兩種大類的情況之外,還存在某人在發現自殺/意外身亡現場後,出於某種目的,將現場僞造成他殺密室,其實是屬於“存在兇手”與“死者就是兇手”的一種變體。

How

在回答“How”這個問題之前,我們首先要對已知“密室”進行分類。在這裏我先借用日本新人作家鴨崎暖爐的出道作《密室黃金時代的殺人事件》裏的概念進行解釋。

鴨崎暖爐將密室分爲“完全密室”“不完全密室”,以及“廣義密室”三種大類。“完全密室”和“不完全密室”也被合稱爲“狹義密室”。

“完全密室”的定義是室內發生殺人事件,而房間的所有門窗都上了鎖,這就是所謂最標準的密室。

與此相對,“不完全密室”的定義是在室內發生殺人事件,房間的所有門窗都相當於上鎖的狀態。比如向內開的門前由於有障礙物的遮擋而無法打開,或者儘管窗戶開着,可是房間位於高層,任何人都無法進出等。這種類型的密室就屬於“不完全密室”。

而“廣義密室”的定義與“完全密室”和“不完全密室”的定義均不相符,比如以雪地密室爲代表的,沒有足跡的殺人事件。另外,現場在廣場,進入廣場的所有路線都有監控的情況同樣屬於“廣義密室”。不過“廣義密室”與“不完全密室”的邊界並不清晰,比如在開着窗戶的房間發生了殺人事件,窗外有積雪,只要經過就會留下足跡,所以人無法進出。這種情況下,究竟應該因爲窗戶開着而歸於“不完全密室”的範疇,還是應該因爲屬於雪地密室的變種而被定義爲“廣義密室”呢?

他這裏是通過對密室是否開閉而進行定義,其實通過對密室詭計的分類上又可以分爲“機械密室”、“物理密室”、“心理密室”三種大類。

顧名思義,“機械密室”即需要通過複雜的機械詭計來完成,而“物理密室”則不需要藉助複雜的機械,只需要室內簡單的物理可行性構成密室。當然,廣義上來講,其實“機械密室”本身即屬於“物理密室”的一種。

與前者相對應的則是所謂的“心理密室”,即房間本身未必是密室,而作者(或者兇手)通過心理暗示、誤會、視覺感覺錯覺等手段給讀者(或書中角色)營造出密室錯覺。

在明確以上概念之後,我們纔可以對“How”,也即密室構成詭計進行梳理。

在狹義密室的情況下,首先要考慮的是密室是否是第一現場。如果不是的話,就有僞造第一現場(兇手在A點殺死被害人,但是出於某種目的將屍體移動到B點密室)與被害人在室外被刺(下毒等)之後回到密室內才死亡兩種情況。前者除了簡單的直接搬運屍體,還衍生出著名的鏡像密室(一般發生在酒店,對於A、B室內兩個完全一樣的房間——可能是上下樓或左右隔壁間,將本在A室死亡的死者移動到B室,從而達到兇手通過誤導其他發現者視覺、感覺、記憶的目的。)動漫《名偵探柯南》中就經常出現類似的鏡像密室手法。當然,還有更多通過華麗的機械詭計實現搬運屍體僞造第一現場的手法,典型如島田莊司筆下吉敷竹史系列某部名作,在此不過多贅述。而後者也有兇手在室內殺死被害人後,僞造出被害人在室外被刺所以躲入室內的假象的反其道而行之的變體。(典型手法一般發生在傳統日式推拉門房間內,當其他人破門後,除了死者本人以外,還在地上發現了用來抵住推拉門的長木棍。但其實兇手在殺死被害人後,留下木棍,直接走出房門,然後釘死門下的推拉槽所構成的密室)。

如果密室本身就是第一現場的話,又產生兇手是在室外還是室內殺死被害人兩種情況。室外作案的話,一般無非毒殺、毒氣、槍殺、弓弩等手法,稱不上多精彩,這裏兇手主要考慮的是怎麼掩蓋室外殺人痕跡——比方說卡爾某部法庭推理名作中就使用了通過拆卸門把手來製造遠程射殺的空間。複雜點的情況,兇手會提前在室內佈置好定時機關,例如冰塊(刀子凍在冰塊內被置於天花板,在被害人睡着時冰塊融化,刀子落下捅穿胸口)、黃磷(與冰塊類似的發射子彈)等。

例如藏匿於電話聽筒中的自動手槍,受害人一旦拎起聽筒,子彈便呼嘯而出、穿顱而過。又如扳機上繫着絲線的手槍,絲線另一頭浸在水中,水結冰凝固時絲線上的張力增強,進而拉動扳機。再如上緊發條時便會射出子彈的座鐘,以及(鐘錶是非常流行的兇器)構造精巧的老爺鐘,上頭安置了令人不勝其煩的鬧鈴,一旦受害人近前伸手去關鈴聲,甫一觸碰,鍾內便飛出一柄利刃將其開膛破肚。奪命的重物可以從天花板擺盪下來,也可以從”高高的椅背上墜下,把受害人砸得腦瓜稀爛。有一種牀,能感應人體體溫,隨之散發致命毒氣;有一種殺人於無形的毒針……

卡爾在《密室講義》中將這種手法統稱爲“遠距離謀殺”或“冰柱謀殺”,萬變不離其宗,哪怕是海邊房間利用潮汐殺人其實都是冰柱手法的變種。當然也存在不完全密室情況,比方說房門雖然緊閉,但門上風窗卻是打開的,只是風窗大小並不容人通過,兇手通過某種手段引誘被害人站在椅子(梯子)上通過風窗與自己交談,然後突然推倒被害人至其後腦受到撞擊而死。房門打開的情況下,被害人居然活活餓死,他爲什麼不能直接出門呢?是受到致幻劑影響?門外有自己所恐懼的毒蛇惡犬?還是某種使其無法外出的機械詭計?

在解決了以“冰柱謀殺”爲代表的遠距離殺人後,我們回到密室殺人中更加廣受追捧的“室內殺人”。即兇手是在室內謀殺的被害人。此類情況,讀者一般關注的是在沒有鑰匙的情況下兇手是怎麼進入(並離開)室內殺害被害人。一般可以分爲以下幾種情況:

- 兇手擁有備用鑰匙。

- 在發現屍體時,兇手趁亂將鑰匙放回房間。或者,留在房內的鑰匙本身是假的,兇手以驗證鑰匙爲名,乘機與真鑰匙進行掉包。

- 兇手一開始就藏在房間中,趁亂混入發現者的人羣中。

其實就現實情況來講,以上三種是可行性最高的,但就小說戲劇性、懸疑性來講,這又是最爲無趣的。而作爲小說,一般則會採取以下手法:

- 房內本身具有密道或者夾層。以綾辻行人的《館系列》爲代表,建築師中村青司的所有建築都無可避免的擁有密道。

- 通過某種機械詭計返還鑰匙——比較常見的最簡單手法就是利用魚線、橡皮筋等。或者利用電路詭計——一般發生在電動捲簾門室內,兇手先通過拉電閘使室內處於停電狀態,然後按下捲簾門開關,再離開房間後恢復房內供電,捲簾門自動拉下。當然,這種機械性手法,很多由於過於複雜,容易導致“爲了密室而密室”,完全拋棄了“Why”,甚至可行與否都全憑作者一支筆了。

- 拆卸合頁詭計,將門取下殺人後再重新裝好。這過於考驗兇手動手能力了,筆者親自驗證過,對於老式門板,想要通過螺絲刀進行拆卸幾乎不可能,甚至可能出現需要出動鋸子鋸斷門柱的情況。拆卸合頁詭計基礎上進行延展,其實還有換門詭計,兇手同時拆卸自己與被害人的房門並進行交換,完全避免了鑰匙難題。

- 瞬間殺人。任憑衆人如何敲門,密室內的受害人都昏睡不醒(雖被下了藥,但並不致命),兇手故作驚恐,強行破門、率先衝進密室,用銳器刺殺(或割喉等手段)在瞬間行兇得逞,並誤導其他目擊證人,令他們以爲看見了其實並未看見的情況。但這種手法只能存在於沒有驗屍官的背景下,不然死亡時間就能將兇手暴露在陽光下。谷川流的《涼宮春日》系列小說有類似情節的“僞解答”,被害人隨胸口插有刀子,但並未致命,不過在準備給敲門人開門時,因爲開門瞬間撞擊反而導致刀子進一步傷到心臟而致死,過於倒黴了。

- 故佈疑陣。例如,房門有人監視,衆人以爲受害人仍安然無恙,殊不知其早已陳屍室內。兇手喬裝成受害人(或者他的背影被人誤以爲是受害人),匆匆進門,立即轉身卸下僞裝,迅速以本來面目走出房間,給人造成他出門時與別人擦肩而過的錯覺。不在場證明隨之成立,因爲謀殺發生的時間被推定爲冒牌的‘受害人’進入房間之後。

以上即爲狹義密室時,一般機械、物理手法。接下來,我們拓展到廣義密室。廣義密室以雪地密室和監視密室爲典型代表。

雪地密室又稱爲“無足跡密室”,未必一定發生在雪地中,水泥、瀝青、鄉村泥路等任何會留下足跡的中心躺着一具屍體,但周圍沒有任何足跡(或者只有被害人自己的足跡)。其實雪地密室的套路,依舊與狹義密室並無太大區別:自殺或意外而死、自殺僞裝成他殺、假死、兇手假裝爲第一發現人、遠距離殺人、僞造第一現場、通過某種機械詭計不留足跡逃逸等。國內讀者對雪地密室最初印象,不出意外應該是《名偵探柯南》中的《魔術愛好者殺人事件》了。

監視密室則一般發生在廣場、體育館、舞臺等地方,在前往密室的必經之路上,有不止一個人在場,但室內就是發生了謀殺。這一密室一般以破解不在場證明爲典型,當然,不排除機械詭計造成的遠距離謀殺。推薦讀者閱讀青崎有吾的《體育館之謎》(雖然本書的文筆爛到讓人難以接受的地步),國內某部推理喜劇據說抄襲了該手法。

心理密室則是通過心理誤導而實現的一種詭計。典型如膠帶密室,《名偵探柯南》的《浴室密室殺人事件》事件就是對克萊頓·勞森某部名作的抄襲(卡爾《爬蟲類館殺人事件》的膠帶密室則爲典型的物理密室)。本文以衆多讀者所熟知的《浴室密室殺人事件》爲例進行講解:在浴室內側貼滿了膠帶造成只有被害人能夠做到的假象,兇手與證人不得不撞開房門,發現死者在浴室內割腕而死。但其實浴室內膠帶本身就是斷裂的,只是利用了證人的心理錯覺。不過,青山剛昌在這裏抄漏了一個小細節:兇手與證人在撞開門的瞬間,會撕幾張紙以模仿膠帶斷裂聲音,從而使證人更加確信膠帶是在撞開門的瞬間斷裂。類似的變種還有阿加莎·克里斯蒂的某部名作,兇手和證人發現屍體後,兇手留下來保護現場而讓證人前往報警,但那具“屍體”其實是兇手的幫兇,二人在證人不在場的情況下,再將真正的屍體搬到密室,同樣屬於我前文所提及的僞造第一現場。

此類心理詭計還有一個典型的手法是在昏暗的密室內,只有兇手本人擁有光源(手電、手提燈、手機有電),所以他的光線纔是衆人視覺所能及的全部,由此兇手本人可以隱瞞關鍵證據,並在事後回收。

心理密室手法不勝枚舉,除了兇手對其他證人進行誤導,也有作者通過敘述性詭計對讀者進行誤導的敘詭密室,而敘詭大類不在本文討論範圍之內。還有一種被筆者本人稱爲“精神病密室”的,因爲故事的敘述者自己是個精神病,所以密室內一切明顯的犯人、死者、證據云云,因爲其主觀上不想看到所以就看不見。筆者本人就是因爲這個“精神病密室”拉黑了京極夏彥。

Why

“Why”即“作案動機”。首先需要明確一點,我這裏所提到的作案動機並不是類似《福爾摩斯探案集》中《血字的研究》後半部分的犯人生平及大部分三流社會派的罪犯養成日誌。也不是新本格天馬行空的殺人理由。而是說,爲什麼犯人一定要選擇使用密室。

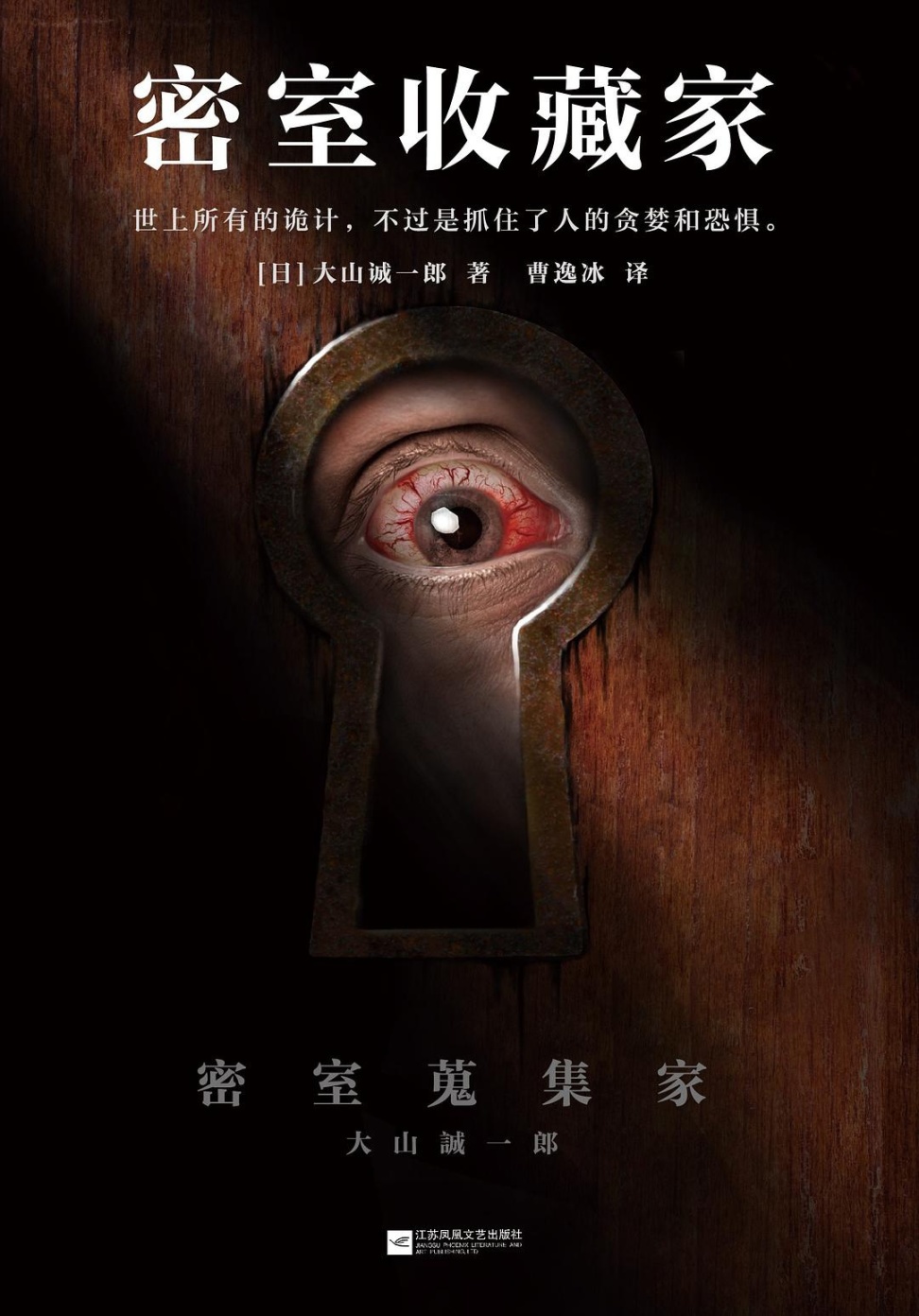

前文以及提過,自殺類密室的動機無非騙保、嫁禍、輿論三種,所以以下所涉及的“Why”均爲存在確切兇手的情況。在這裏我先借用日本短篇本格推理作家大山誠一郎在代表作《密室收藏家》中,對於密室動機的如下總結:

第一種動機,是爲了將他殺僞裝成自殺或意外。若警方認定兇手不可能進出案發現場,就會將案件判斷爲自殺或意外,而不是他殺。

第二種動機,是讓警方懷疑有可能出入密室的人,或是與被害人一同身處密室的人。假設案發現場房門緊鎖,卻只有一個人擁有鑰匙,那麼能出入房間的人就只有那一個,警方自然會懷疑到他頭上。再比如,被害人與另一個人同時身處案發現場,如果案發現場是密室,就意味着有能力行兇的人只有被害人之外的那個人,如此一來也能達到栽贓嫁禍的目的。

第三種動機是通過製作密室,妨礙警方查明自己犯下的罪行。這些案件中,只要警方不解開密室之謎,就無法將兇手逮捕歸案。

第四種動機,是爲了延遲屍體被發現的時間。將案發現場變爲密室,就沒有人能進入現場,屍體被發現的時間也會相應變晚。也許兇手有什麼難處,要是有人立刻發現屍體,他就難以脫身。

第五種動機,是爲了讓警方誤以爲密室就是案發現場。密室中有一具他殺的屍體——看到這般景象,警方會認定密室就是案發現場。但被害人其實是在別的地方遇害,死後才被搬進密室。也許兇手能通過替換案發現場得到一定的益處。

第六種動機是,兇手想到了將案發現場變爲密室的點子,便想動手嘗試一下。這種動機完全基於兇手的自我表現欲與虛榮心,是“爲密室服務的密室”。

第七種動機,是爲了隱藏真正的密室。假設某人在密室中自殺身亡,好幾個人同時造訪案發現場,破門發現了屍體。要是警方發現死者是自殺的,就會有不利於某人的事發生——比如保險公司會拒絕支付賠款。無奈案發現場是一個密室,如果這個人什麼都不做,警方就會立刻斷定死者是自殺身亡的。於是此人趁其他發現者去報警時,用針線在窗門上做些小動作,留下蛛絲馬跡。前來調查案件的警官們發現這些痕跡後,便會誤以爲發現者們打破的這個密室是“兇手”一手打造出來的。案發現場本是一個沒有動過任何手腳的真正密室,但如此一來,此人就能掩蓋‘死者自殺身亡’的真相。在這種情況下,“真正的密室”意味着“自殺或意外”。爲了掩蓋死者的真正死因,某人硬是把“真密室”僞裝成了“假密室”。

第八種動機就是,在製造密室的過程中進行的某種行爲,纔是兇手的真正目的。如果兇手只進行那一種行爲,會顯得極不自然,所以他乾脆打造出一個需要進行那種行爲的密室。換言之,密室是那種行爲的僞裝。

大山誠一郎的總結可以說是盡善盡美了,在此無需過多贅述,直接引用即可。但我們也可以發現通過對前文“Who”和“How”問題的分析,其實以上動機本身已經貫穿其中。

在回答完“WHW”,本文已經可以宣告結束,但在此之前,我覺得還是有必要辨析一下,“封閉空間”未必就等於“密室”。在推理小說常見的舞臺“暴風雪山莊”模式下,“暴風雪山莊”本身就是個大型封閉空間,但其存在的意義是爲小說提供舞臺,雖然確實以“密室殺人”爲主,但不能認爲“暴風雪山莊”自身是個密室。

最後,正如一開始所說,“密室殺人”的魅力在於邏輯上的“不可能”,而破解密室、乃至一切本格推理的最大魅力同樣在於變“不可能”爲“可能”。本文只是對筆者自己密室推理閱讀量的總結,不可能涵蓋目前已知全部密室,望周知。等一等,不是剛說了推理的魅力不就在於變不可能爲可能?或許以後可以實現吧。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com