3A大作的高定價策略終究迎來反噬,玩家們漸漸沒有了原價購買遊戲的習慣。

近日,海外知名評測媒體eTeknix爆料稱,育碧在內部會議中探討了近期英國乃至全球遊戲銷量普遍下滑的現象,併發出預警,指出玩家以全價購買遊戲的意願已經大不如前。

根據官方公佈的財務數據顯示,儘管育碧英國的營收增長了11%,但其同期產品銷量卻大幅下滑29%。而這樣的數據,則代表了全價遊戲購買量出現萎縮。育碧英國在業務簡報中更是直白地指出,“消費者遊玩的遊戲數量在減少,但單款遊戲的遊玩時間卻在延長。這種趨勢就導致除了少數特例外,許多新遊戲將難以在市場中突圍。”

那麼問題就來了,爲什麼玩家不願意原價購買遊戲,更喜歡化身爲“等等黨”呢?這個問題的答案,是作爲數字遊戲分發代名詞的Steam,以及育碧爲代表的遊戲廠商主動將用戶塑造成了“早買早享受,晚買享折扣,不買免費送”的消費習慣。

如果將時間往前推就不難發現,早期在遊戲行業中晚買享折扣都不存在,就更遑論將遊戲免費送給玩家了。

事實上,千禧年之前的實體遊戲時代,遊戲行業還是“早買早享受,晚買玩不到”。沒錯,實體遊戲光盤的刻錄、運輸、倉儲都需要時間,這就直接導致熱門遊戲在上市初期經常會出現斷貨的情況,所以許多玩家當時是加價玩遊戲。而且即便一款遊戲的銷售高峯期已經過去,但打折也是件稀罕事。

但實體遊戲時代的打折與數字遊戲時代的打折,遵循的是兩個截然不同的邏輯,其中前者是“清倉甩貨”,後者則是“優惠促銷”。實體遊戲時代打折的權利掌握在GameStop、Best Buy等零售商手中,往往只有實在賣不出去的尾貨纔會打折。

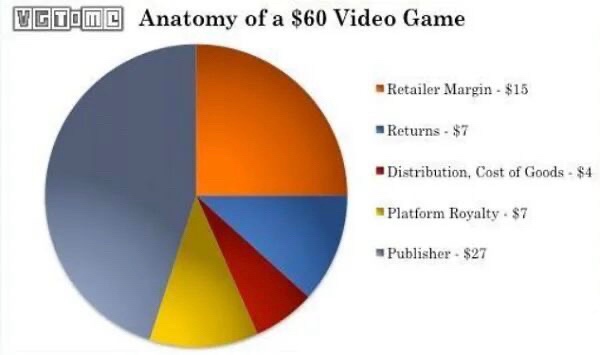

可是以Steam爲代表的數字遊戲分發平臺,已經重塑了遊戲發行的運作模式,並將定價權完全交給了開發者,僅收取30%的抽成。可相比之下,開發者在一款實體遊戲中只能獲得銷售額的17.5%-25%。不僅如此,Valve更是明確將自願參與促銷寫進了開發者指南,再加上數字遊戲讓遊戲發行的邊際成本真正做到了無限接近於零,所以開發者自然就擁有更多的利潤空間進行優惠促銷。

比如,Steam如今已經形成了農曆新年特賣、夏日特賣、秋季特賣和冬季特賣這四大季節性促銷活動。那麼問題就來了,商人都是逐利的,爲何遊戲開發商願意向玩家讓利呢?事實上,遊戲行業藉助互聯網迎來爆發式增長,就是這一切的根源。

面對一個幾乎永遠在增長的市場,遊戲開發商的首要目標就變成了儘可能獲得更多的用戶,所以相比於ARPU(每用戶平均收入),他們更看重用戶數量。在這種情況下,降價促銷就成爲了重要的攬客手段,以往60美元才能玩到的3A大作,現在30美元即可體驗的情況下,自然會有一批玩家選擇“剁手”。

不僅僅是Steam上,在包括Epic Games Store、乃至育碧自己的Ubisoft Connect,打折已經不能用頻繁來形容,而是常態化。但打折促銷並非毫無代價,Steam在給開發者的建議中就有寫到,“過度降價優惠發行產品,將會向那些以全價購買您產品的顧客傳達負面信息,從而破壞您產品的價值”,以及“最好在您到達銷售曲線末端時才使用折扣”。

畢竟遊戲這種產品會隨着時間的推移出現價值遞減,如果總是等很久買打折遊戲,往往就只能體驗一兩年前的作品,不僅感官刺激會大打折扣,也沒辦法參與遊戲社區的潮流。比如現象級國產3A大作《黑神話:悟空》在去年夏天發售時百度指數曾突破天際,可到了今年8月出現首次20%的折扣時,百度指數就只有最高點的5%。

以往遊戲行業的普遍做法是階梯式打折,一款遊戲的折扣率可能會在一年後達到33%,18個月左右提高到50%,再到兩年後的66%。循序漸進的階梯式折扣其實是典型的價格歧視,就是用時間換金錢來轉化不同預算的玩家。

然而階梯式折扣在過去數年變得非常罕見,甚至出現了3A遊戲在發售一個月後就直接打七折的情況,比如育碧的《刺客信條:奧德賽》、《孤島驚魂:新曙光》就都是典型案例。其實出現這一現象的原因很簡單,因爲遊戲供給井噴,導致玩家的選擇變得太多。

上世紀遊戲開發商極爲有限,往往某一個品類只有幾款作品可選。但隨着以遊戲引擎爲代表的開發技術進步,遊戲的製作難度也直線下滑。根據SteamDB公佈的相關數據顯示,僅在2024年,在Steam就有18626款遊戲發佈。

同時增長更是並非永無止境,在😷之後,遊戲行業的好日子就已經成爲了過去式。在低增長、高供給的市場環境下,遊戲開發商就只能用打折來保持用戶羣體的穩定性,這一過程中,玩家當然就會對打折逐漸形成極爲穩定的心理預期。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com