最近在我的私信以及評論不停有同學告訴我Free4的新固件砍降噪了,

一開始我還以爲是日經貼不以爲然,直到私信我的人越來越多,甚至羣友也在討論這件事,

點開小綠書一看,我靠,300多條刷屏的差評,評分從9分幹到了7.5分,

難道最新固件真的砍降噪了?

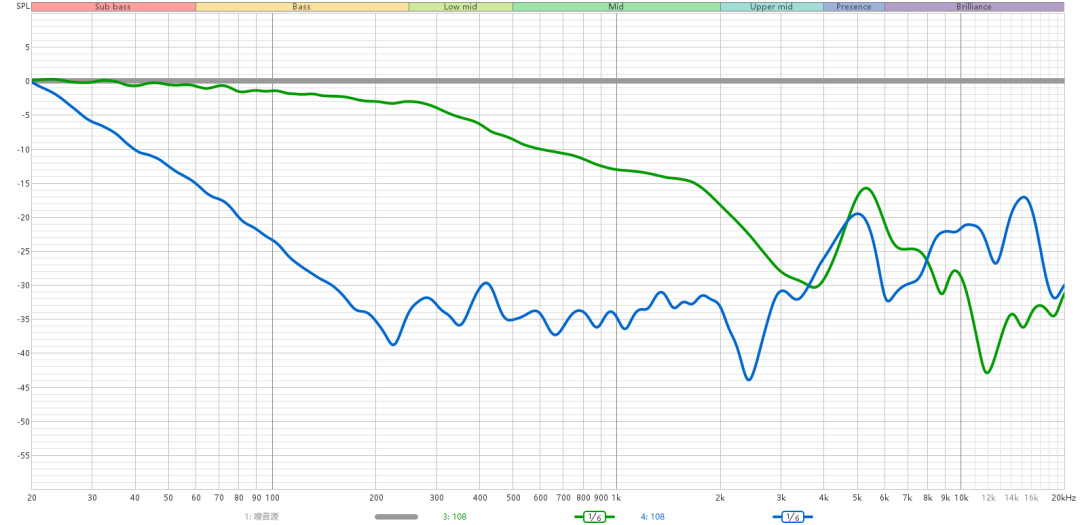

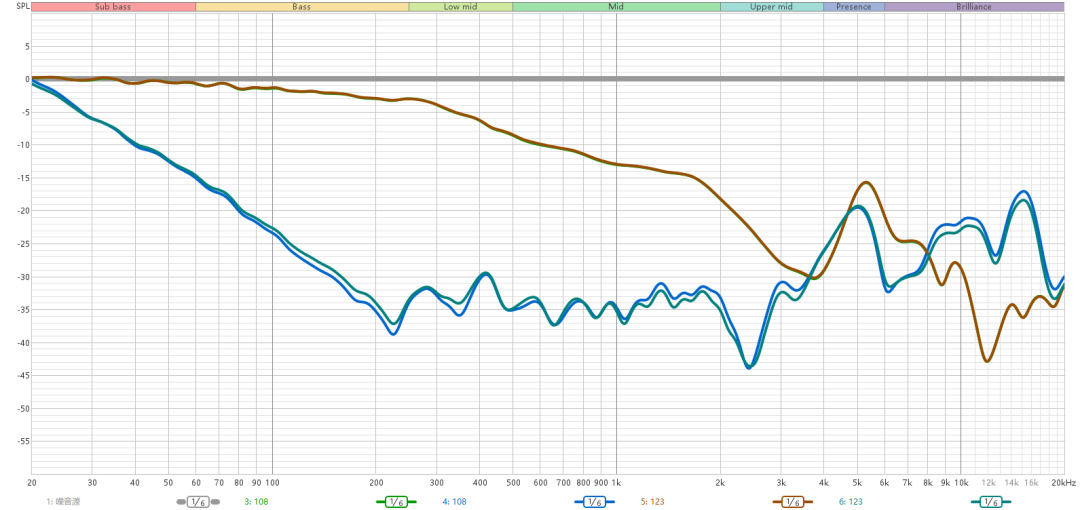

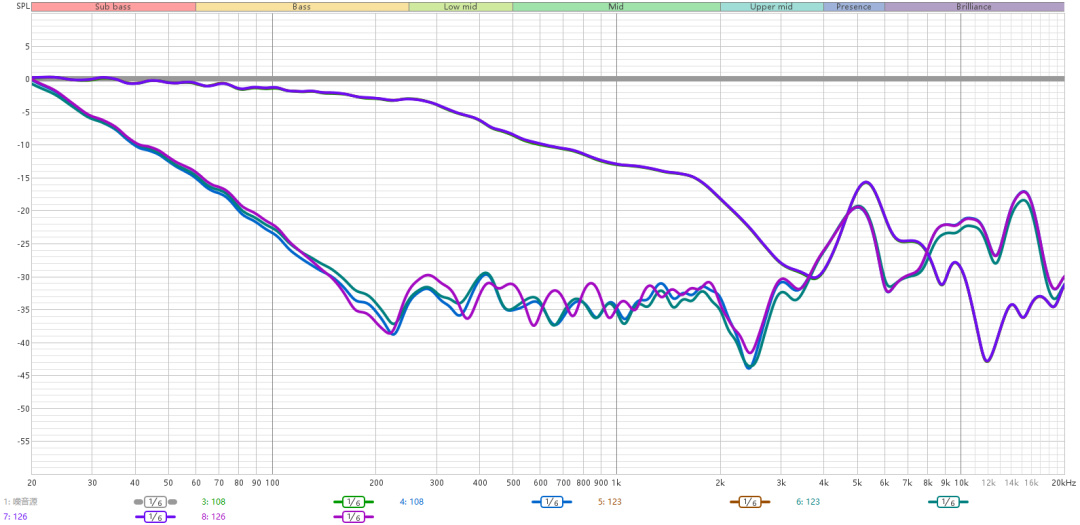

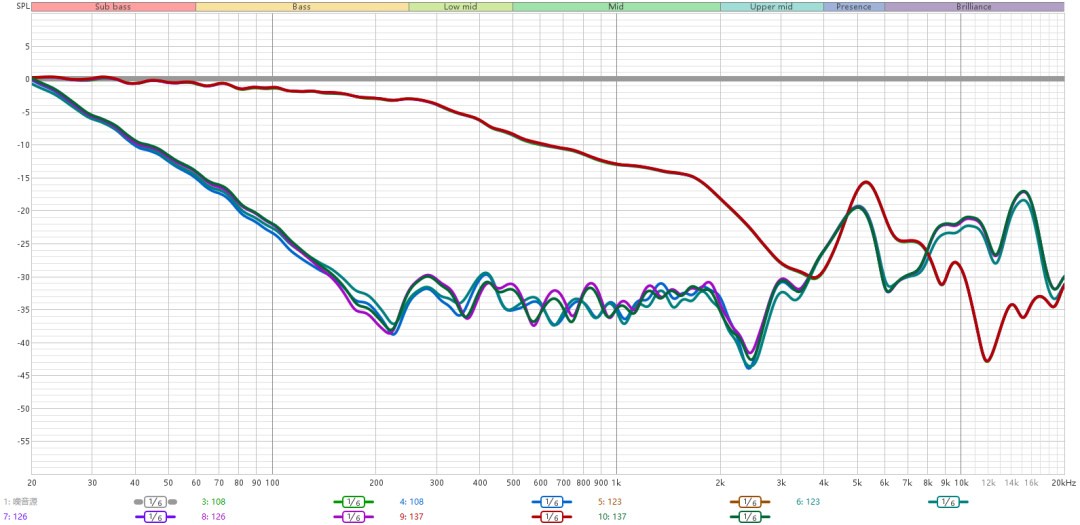

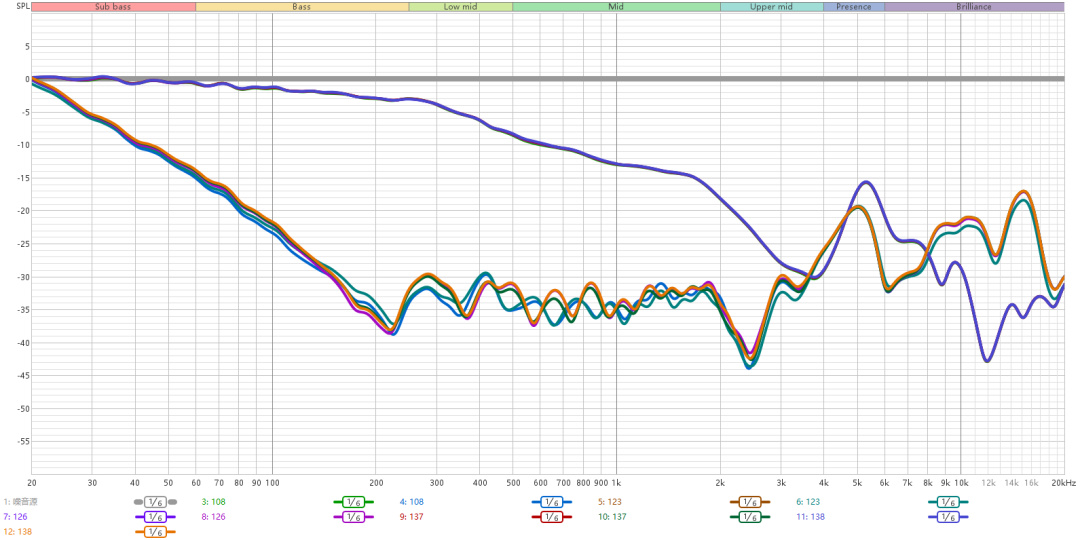

於是我拿自己以及朋友的三臺機器進行了測試,

結果如下:

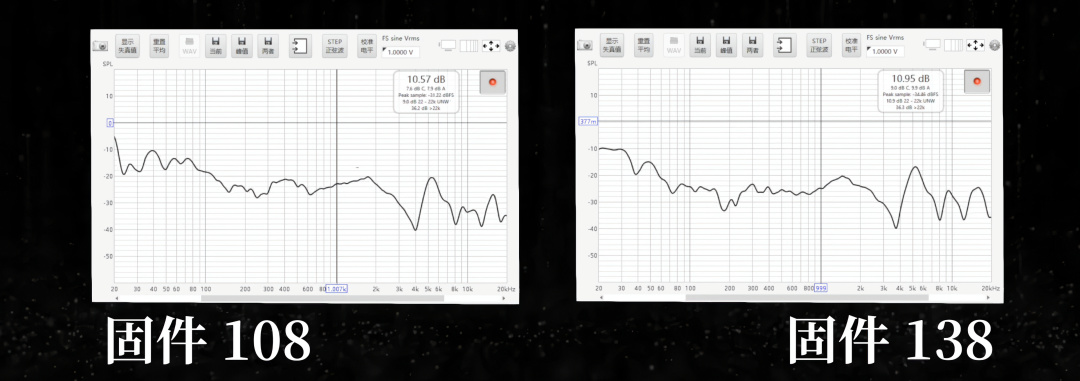

固件,108

固件,123

固件,126

固件,137

固件,138

好吧,差距微乎其微,完全可以歸於個體以及佩戴差異,

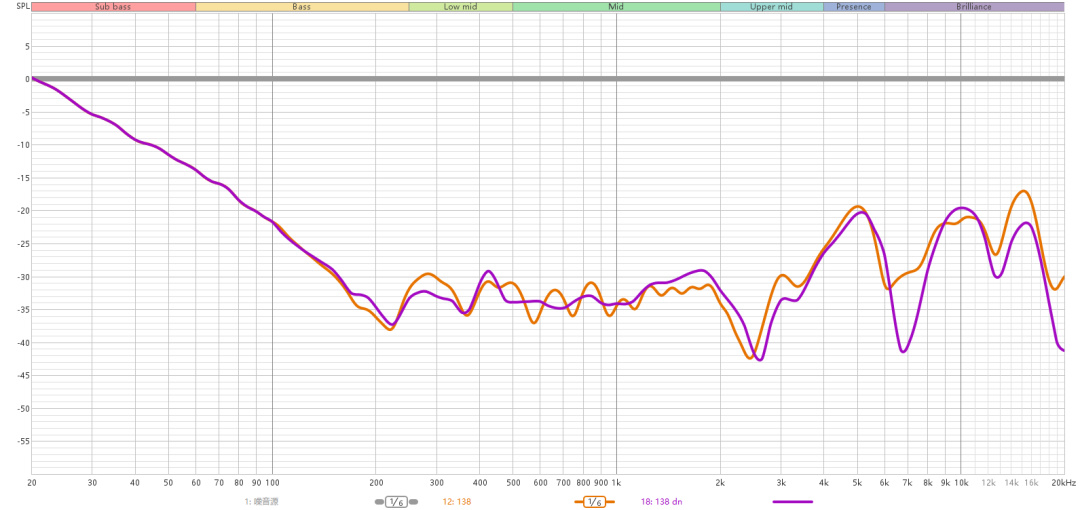

那麼,有沒有可能是普通版和丹拿版138固件的差異呢?

結果如下,

固件,138

固件,138(丹拿版)

沒道理呀,那有沒有可能降噪的性能沒有變化,

而是響應速度或是降噪策略變了呢?

好了,經過大半天的測量和折騰,

以我的認知範疇以及專業知識來說,結論是完全沒有任何改變和削弱。

當然,也希望評論區有大佬拿自己的客觀測量數據來證明降噪確實削弱了

其實,從我兩年多前開始做博主的時候,

就不停的有同學給我反饋某某耳機的降噪削弱了,

不過迄今爲止我複測過的所有機型,

包括不限於,

VIVO TWS3,

VIVO TWS4,

APPLE AirPodsPro2,

OPPO Enco X3,

紅米Buds5,

華爲 Freebuds6i

除了紅米Buds5這貨有個奇葩Bug,

會導致強噪音環境下單邊麥克風失效降噪削弱以外,

沒有一款是真削弱過的,

那麼爲什麼會有這麼多同學反饋降噪削弱呢?

其實我認知裏的會導致降噪主觀體驗下降的原因有很多,

我就拿比較常見的六種來說說

——

【一、麥克風堵了或者老化】

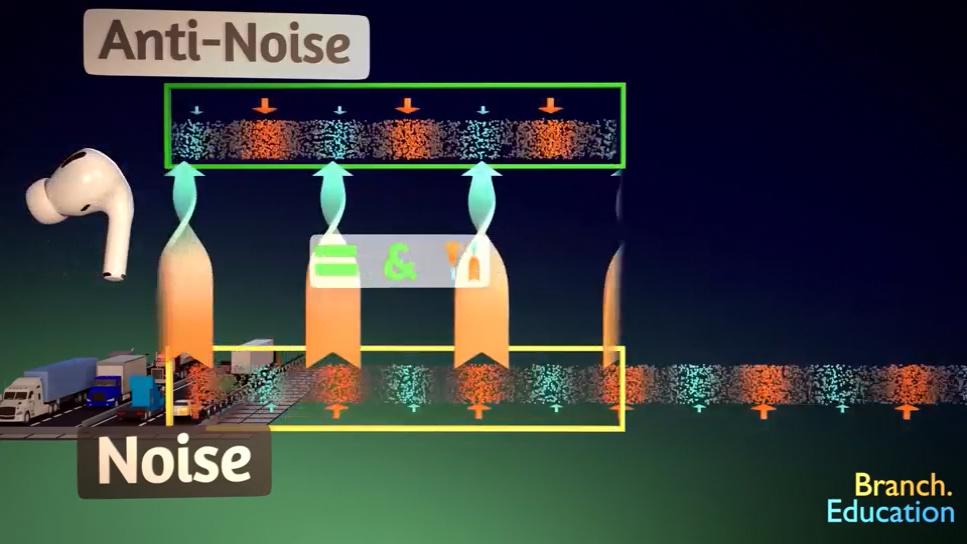

主動降噪的核心邏輯是 “拾音,計算,抵消”

前饋麥克風負責捕捉環境噪音,內饋麥克風負責監聽抵消後的殘留噪音,

降噪算法基於這兩個麥克風的信號,實時生成反向聲波抵消噪音。

麥克風的拾音精度,是降噪效果的基礎前提,

而在日常使用時,耳垢、灰塵、汗液會逐漸附着在麥克風的金屬濾網上,甚至滲透進濾網縫隙

這會直接削弱麥克風的拾音靈敏度,自然會導致降噪性能下降,

然後麥克風畢竟是電氣元件,長時間的使用可能會導致其內部元件性能的下降和老化

——

【二、把耳壓感當作降噪】

很多用戶會把耳壓感誤認爲是 “降噪強” 的體感表現,

但這其實是一個錯誤的認知,

因爲主動降噪在抵消低頻噪音時,

反向聲波與原始噪音疊加,會導致耳道內氣壓短暫變化,形成 “悶脹感”

早期降噪耳機的算法更側重 “降噪深度”,往往耳壓感很強、舒適度差勁

比如我知道某三字母就喜歡極低頻給你拉個很低的峯值,

耳壓巨大,讓你產生降噪好像很好的錯覺

然後耳壓感其實是會逐漸適應的,可能你剛買的一段時間會感覺耳壓感特別強,

等用一段時間適應之後,耳壓感逐漸淡化,你就會下意識覺得 “降噪沒以前強了”

實際上耳壓感是一個比較負面的體驗,和降噪性能並沒有直接聯繫。

——

【三、佩戴的情況】

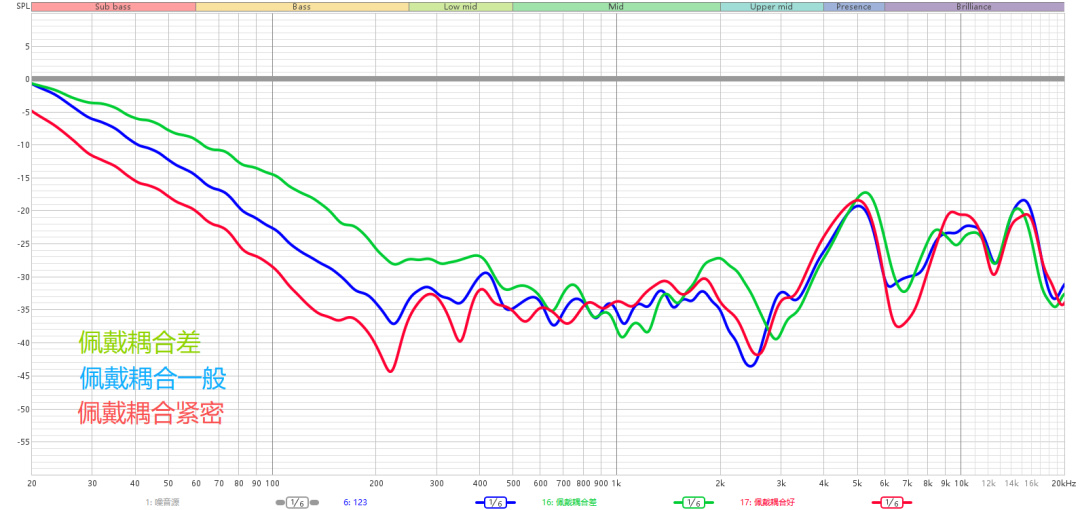

佩戴其實是非常影響降噪性能的一環,

這一項不僅僅影響被動降噪性能,而且如果沒帶好低頻泄露,

主動降噪的反向聲波無法形成有效抵消,會大幅度的削弱降噪性能

這是不同佩戴耦合情況下的同一款耳機,降噪性能可以說天差地別,

那麼什麼因素會影響佩戴呢?

首先是耳套,耳套尺寸過大過小不適配都會導致佩戴耦合程度下降,導致漏音降噪下降,

其次是佩戴姿勢,耳機的插入深度,角度的貼合度,甚至你在走路或是說話的時候,

都可能導致耳道形狀發生一定變化使得降噪性能發生改變。

——

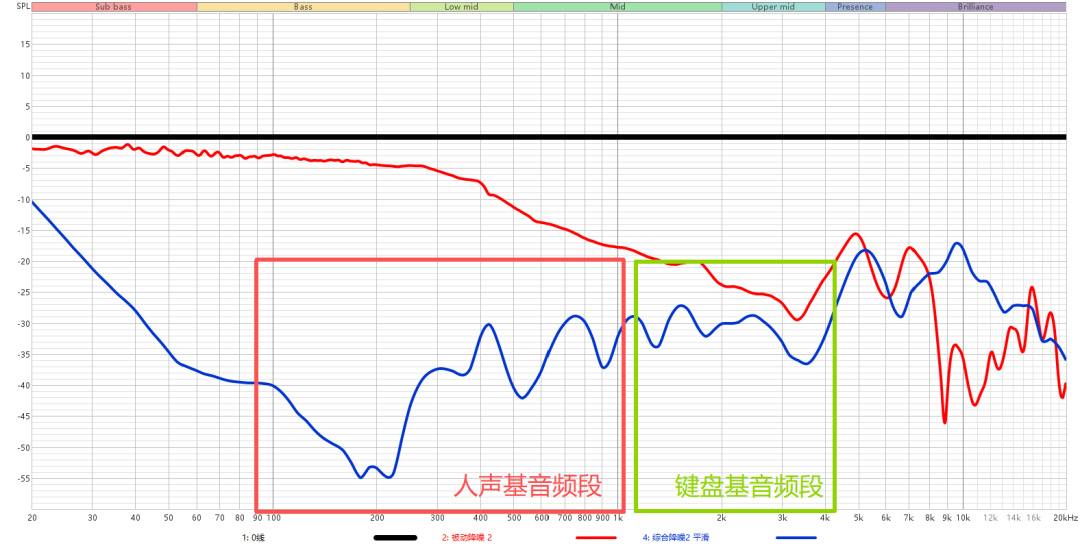

【四、噪音環境差異】

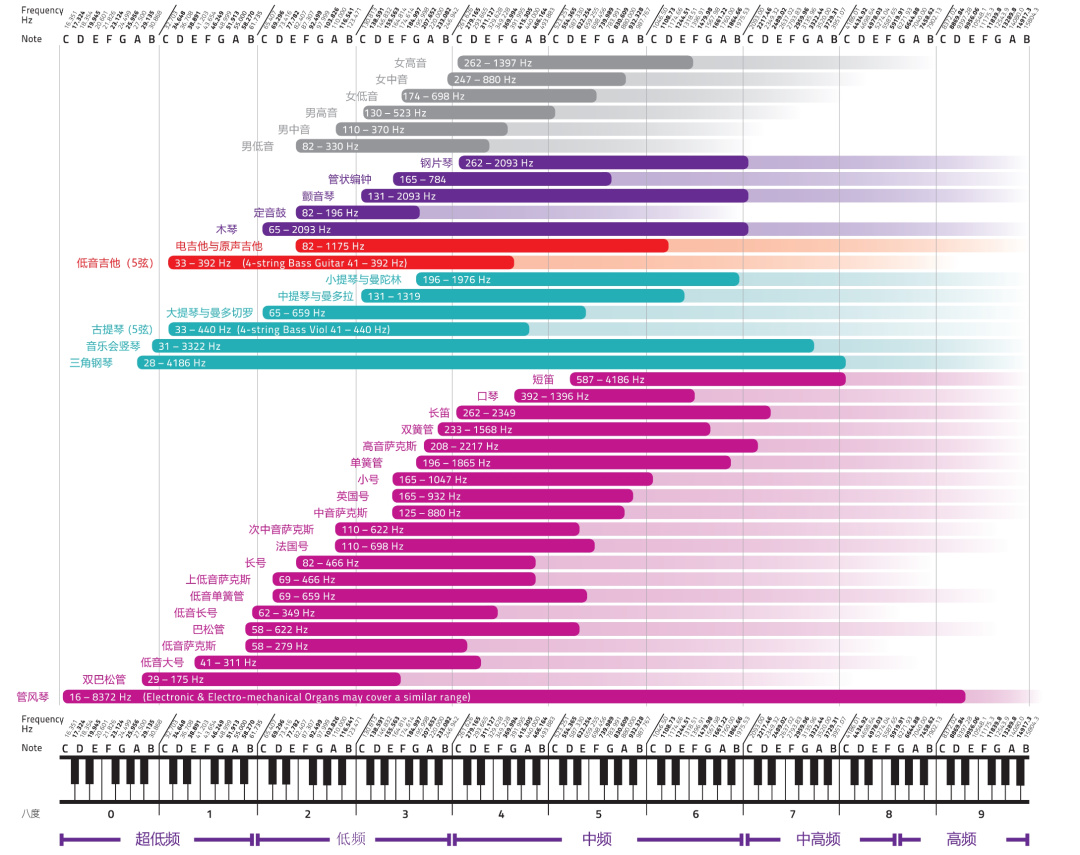

在很多同學的認知當中,可能只有高頻中頻低頻的簡單劃分,

實際上生活的所有聲音都處於不同的頻段,且不能一概而論,

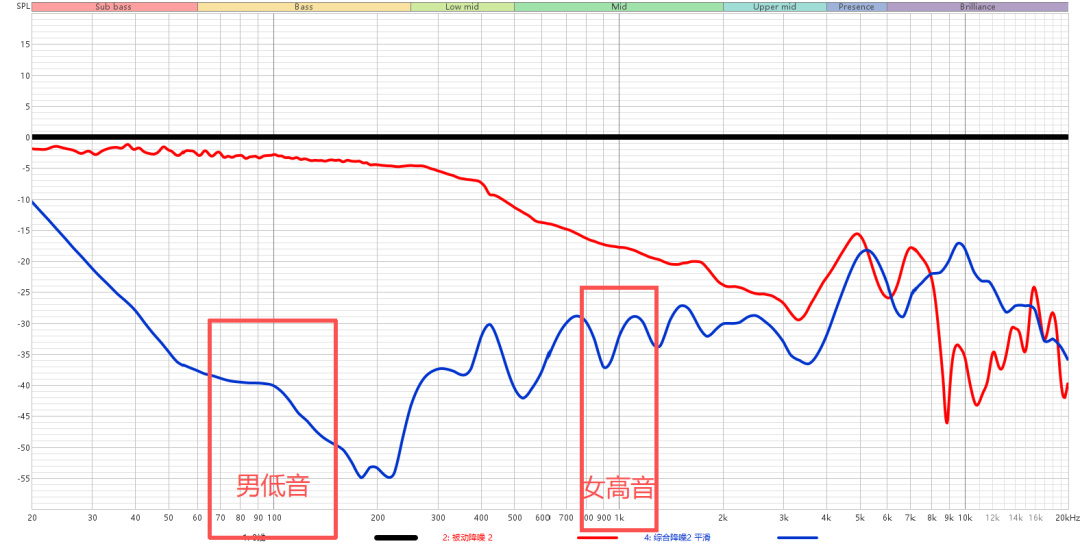

就像是同爲人聲的男女聲,

男低音的基音可能在100hz左右接近極低頻,

女高音的基音甚至能到1000hz左右,

對於耳機的降噪來說,這是完全不同的兩塊區域,降噪性能自然有所差異,

更別說在不同環境下不同噪音源更多更大的差異了,

像是鍵盤這種偏中高頻的噪音,

與人聲這種偏中低頻的噪音,壓根就不在一片區域當中,

同學覺得有體感差異是非常正常的現象

——

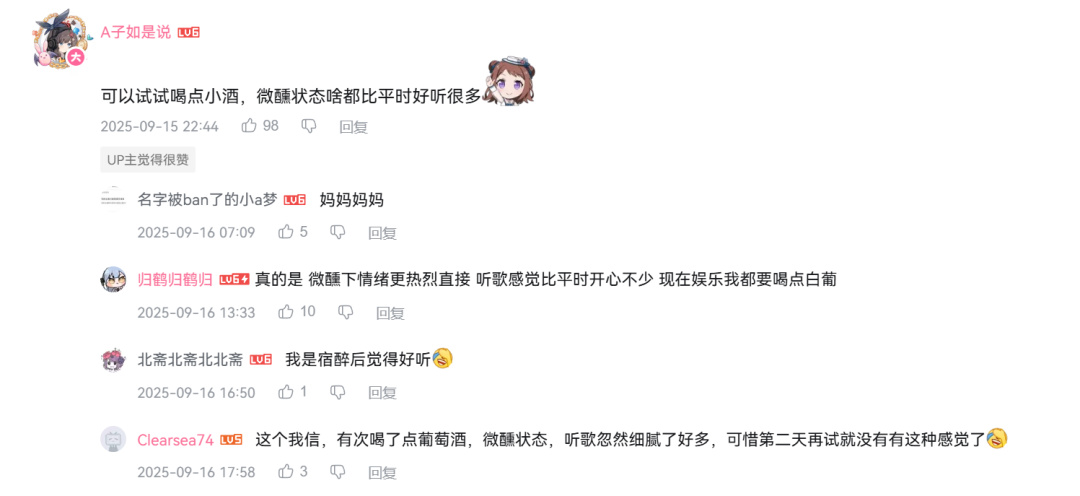

【五、腦放或是心理作用】

如果是發燒友肯定對一個詞不陌生,那就是腦放,

或者我們可以換個更中性的詞彙,心理聲學,

這不是什麼玄學,你的身體狀態,心情好壞以及認知偏差都會極大程度上影響你的主觀體驗,

很簡單的例子,

心情好的時候往往會覺得音樂更加動聽,

我在聽歌之前,往往喜歡喝點酒來助興,

別人的評價也會很大程度的影響自己的聽感和體驗,

同理,如果你會下意識帶着 “降噪變弱” 的預設去使用耳機,

注意力會過度聚焦於 “未被抵消的噪音”,而忽略了 “已被抵消的低頻噪”。

這種 “選擇性關注” 會放大體感差異,讓你堅信 “降噪確實變差了”。

而且當越來越多的人說 “降噪變弱” 時,你會不自覺地融入這種認知,

甚至會主動尋找 “降噪變弱” 的證據,形成 “越看越像、越聽越覺得弱” 的循環。

實際上如果你的朋友也有不同固件版本的Free4,當他協助你做一次雙盲測試,

就能夠很容易的判斷是真的削弱還是心理因素。

——

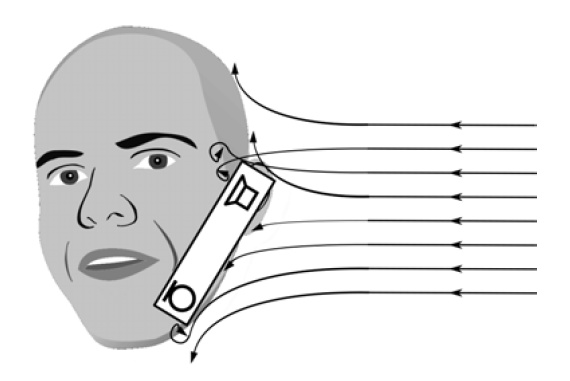

【六、風噪模式的策略】

因爲風聲帶來的噪音速度過快,

目前階段的算力無法做到麥克風捕捉主動降噪抵消,會算不過來導致爆音

所以市面上主流的抗風噪策略都是,

關閉外反饋麥克風依靠腔體的結構設計以及內饋麥克風來降噪,

不過主動降噪主要依靠就是外饋麥克風拾取噪音,

關閉自然會使得降噪性能明顯下降

所以如果你經常在戶外有風的環境中,

抗風噪模式的介入,也會讓人有一種降噪效果變弱或者忽強忽弱的感受

不過話又說回來,從站在用戶的角度來說,

我很理解爲什麼同學們一直擔心降噪削弱,固件降級,

品牌廠商各種層出不窮的騷操作,

媒體特調、抽獎配置、後期偷砍、反向優化、捂嘴全網等等

就連我這個不怎麼接觸機圈的路人都知道這些負面信息,

酷安這種比較深度的玩家平臺對廠商毫無信任是很正常的,

更別說這次事件的起因,

就是因爲綠廠給關閉了更新的同學自動更新,

並且同時還把降級的後門關閉導致的,

這並非用戶無的放矢或是沒事找事,

更像是廠商貿然舉動導致的信任危機,

我也建議廠商恢復降級渠道,

並且在做出這種功能調整和更新推送之前做好調研和評估,

多和用戶接觸,聽聽玩家和大衆的真實聲音

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[SLG/動態/死廢城的少女]你也是殺戮尖塔?](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/12/acfe8fa7fe999ca45a36d081c1537120.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)