《泡沫冬景》憑藉細膩敘事和真實感收穫了廣泛好評,時代變遷的沉浸感將在《世紀末之詩》中得以延續。

《泡沫冬景》的故事始於1988年的日本,彼時正值泡沫經濟的巔峯時期。一段發生在1988年東京的奇妙邂逅,兩位來自不同國度的年輕人,在繁華虛幻的泡沫時代裏尋找真實的溫度。

作爲《泡沫冬景》同一世界觀下的續作,《世紀末之詩》將開啓全新的連載專欄,與大家分享本作獨特的舞臺故事。

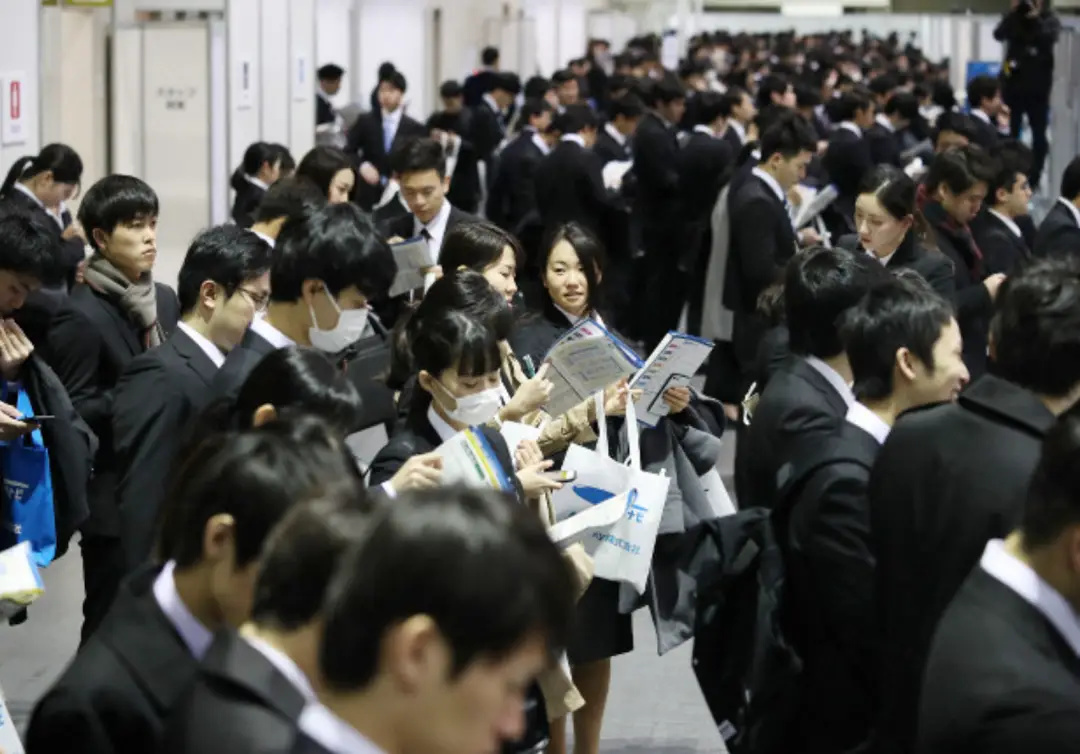

本篇內容將聚焦於90年代末日本的「就業冰河期」展開闡述。

曾親歷泡沫時代繁華盛景的年輕人,在泡沫經濟破滅後,身爲普通人的他們將何去何從? 下鄉?學歷擴招?疑似版本前瞻服。三十年前剛畢業的日本大學生將面臨地獄開局?!

1988年的聖誕夜後,《泡沫冬景》的故事告一段落。自那之後,現實的日本社會經歷了翻天覆地的變化。

面對不斷膨脹的泡沫資產,1989年,日本央行大幅加息,貨幣政策的急劇收緊率先衝擊股市,日本股市開始暴跌;房地產市場在支撐一年後,於1991年,房地產市場信心崩潰,有價無市的局面顯現,以東京爲首的房地產價格也開始暴跌。

隨着日本股市和樓市的暴跌,資產泡沫開始全線破裂。企業大規模倒閉,全國開始步入漫長的經濟低迷期。

時間來到1999 年伊始,二十世紀末期,與《泡沫冬景》同一世界觀下的續作《世紀末之詩》故事就此拉開帷幕,此時日本由於泡沫破裂進入經濟失落,又遭遇了1998年金融危機的重創,自殺率、失業率正一路攀升,社會氛圍凝重。

《世紀末之詩》氛圍圖

就業冰河期的始末

90年代初,爲應對就業危機,日本政府選擇優先救助大企業。通過兜底銀行、維持交叉持股體系,實質上保住了大企業的生存基礎,進而維繫了“終身僱傭制”的存續。

然而,這一制度主要惠及的是企業中已有穩定職位的老員工。他們多數揹負房貸,穩住這部分人羣,不僅有助於維持就業市場的基本穩定,也在一定程度上避免了房地產市場的全面崩潰。在泡沫破裂後的動盪時期,終身僱傭製成爲防止經濟基本面崩塌的重要緩衝。

但這一政策對當時步入社會的年輕人,尤其是大學畢業生,卻並不友好。他們迎面撞上的是“終身僱傭制”事實上的瓦解與穩定崗位的急劇減少。

爲了緩解就業壓力,日本政府主要推行了兩項政策:

①鄉村基建振興計劃;②學歷擴招。

前者旨在引導高學歷青年不要過度集中於大城市工作;後者則通過快速擴大碩士、博士招生規模,延緩畢業生進入就業市場的時間。

自1992年起,日本高等教育規模急速擴張,碩士與博士人數迅速突破20萬,但這也導致了學歷貶值。此外,高等教育擴招也與日本“科學技術創新立國”戰略緊密相關,但隨着該戰略在國際競爭特別是半導體領域的受挫,大量爲配合產業升級而培養的高學歷人才,最終也面臨“英雄無用武之地”的困境。

在當時,日本年輕人主要有三個選擇:

第一,響應號召離開城市而投身鄉村建設,但多數人在2000年後仍選擇返回城市;

第二,留在城市競爭稀少的正式崗位或接受派遣與臨時工等非正式僱傭;

大企業爲修復資產負債表,多以保留老員工爲主,向年輕人開放的正式崗位稀少。而日本政府通過《勞務派遣法》後,企業紛紛效仿,大量使用派遣與臨時工。

第三,選擇讀研讀博暫緩就業,但隨着日本科學立國政策的失敗,數年後仍面臨崗位不足的窘境。

事實上,就業率並不是在泡沫破裂的時候就開始飆升,而是在2000年達到最高點之後開始居高不下。

《世紀末之詩》氛圍圖

“失落的一代”

因此,1993年~2005年,這一時期被稱爲“就業冰河期”,主要指日本泡沫經濟破滅後的就業困難時期。在此期間求職的年輕人被稱作“(就業)冰河期世代”或“失落的一代”。根據統計,當時的青年(15~24歲)失業率最高達到10%(作爲對比:2022年青年失業率爲4.6%)。而在2000年的“超冰河期”則攀至頂峯,大學畢業就職率低至55.8%,約有22.5%的應屆生處於失業狀態。

《世紀末之詩》氛圍圖

《世紀末之詩》的日本女主角「櫻井繪美」,是名副其實的“就業冰河期世代”。作爲一名即將高中畢業的學生,她深受當時社會整體氛圍的影響,對於未來的人生方向也心懷些許不安和迷茫。

櫻井繪美

她所代表的這一代人,成長於日本經濟高速發展、社會氛圍積極繁榮的時期,他們中接受高等教育者的比例也顯著高於父輩。

然而,當他們帶着期待步入社會時,遭遇的卻是經濟的驟然停滯與機會的枯竭。

《世紀末之詩》氛圍圖

大多數年輕人被迫接受勞務派遣、臨時工等“非正式僱傭”,薪資福利大幅縮水,職業前景黯淡。普遍的迷茫、挫敗與對未來的不確定感,成爲了“失落的一代”共同的心理底色。

宅文化的萌發

在這樣的社會環境下,日本出現了大量“隱蔽青年”(引きこもり,Hikikomori),他們拒絕社交,長期居家不出,沉迷網絡,在虛擬世界中尋找慰藉,這爲“御宅文化”的滋生提供了社會土壤。據估計,其數量高達約70萬人。

《世紀末之詩》氛圍圖

失衡的過熱發展導致股市崩盤,市場經濟變化隨之而來的民衆焦慮,使日本逐漸進入大蕭條時期,日本人開始從各項娛樂需求中尋求慰藉與滿足感。

音樂、影視、街頭文化等在壓抑中逆勢成長,東京的原宿、澀谷等地逐漸成爲亞洲潮流文化的發源地與中心。另一方面,“宅文化”迎來黎明。秋葉原從電器街轉型爲御宅聖地,ACG(動畫、漫畫、遊戲)文化蓬勃發展。

二次元作爲一種低成本的娛樂方式,因其廉價和易於沉浸的特質,恰好滿足了年輕人填補時間、緩解現實焦慮的需求——背後實質是對未來預期的普遍悲觀。

就業冰河期的壓力,迫使日本新一代不得不將注意力和興趣轉向衆多亞文化。而日本在80年代就已積累的深厚ACG基礎,加上泡沫經濟時期所培育出的龐大消費市場,共同爲90年代後亞文化的興起提供了機會。

再次重逢的世界

曾經繁花似錦的東京陷入“破產潮”、“失業潮”和“自殺潮”的困境。

曾親歷泡沫時代繁華盛景的年輕人,在泡沫經濟破滅後,身爲普通人的他們將何去何從?

時代變遷的沉浸感,在《世紀末之詩》中得到延續。《世紀末之詩》再次把視角對準了大時代下的普通人。

在日本,泡沫經濟的熱潮破裂、失業率攀升的社會氛圍,讓名爲「櫻井繪美」的女孩也不得不直面高中畢業後的選擇。

1998年洪災中不幸失去親人的中國女孩「林春萱」,機緣巧合下接受了江小墨的建議,也決定動身前往日本。

前作《泡沫冬景》女主「櫻井栞奈」就職於在東京大型遊戲銷售店鋪,日常負責批發採購工作。

恰逢日本遊戲產業因索尼PlayStation、世嘉土星、任天堂N64的“主機大戰”進入輝煌期。

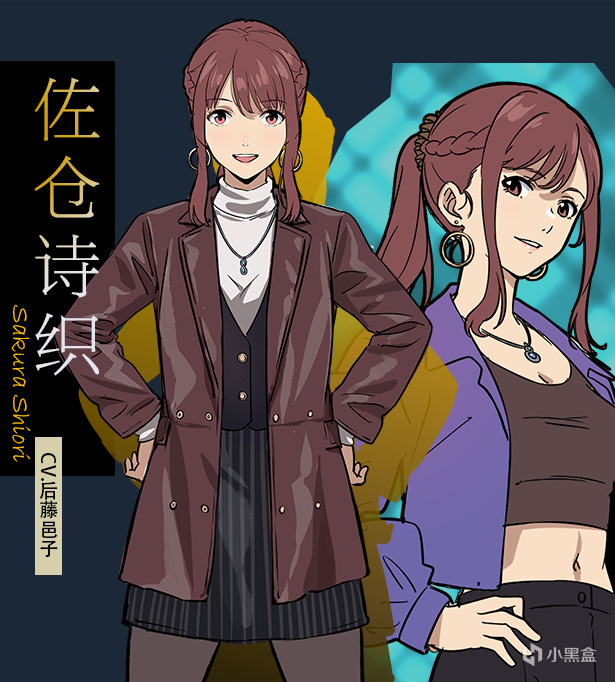

前作《泡沫冬景》男主「景蕭然」在與江小墨的偶然再會後,並接受了佐倉詩織的邀請、時隔7~8年之久再次前往東京。

曾在泡沫經濟繁盛的時代抓住了機遇,經營過多種產業的「江小墨」,在泡沫破裂後,抬地價成爲了歷史,其事業也逐漸破產收縮。他的個人浮沉正是日本經濟從虛幻繁榮到泡沫破裂的生動例證。

「佐倉詩織」在泡沫經濟破裂後,數年來嘗試過多個不同行業的自主經營事業。在景蕭然來到日本後,攛掇着他一起重拾餐飲業的老本行,之後演變爲了秋葉原的首家女僕咖啡店。

世界線收束,新老角色們再次相聚於東京,由於不可思議的因緣際會,他們將共同經營起誕生於“IF線的秋葉原”的首家女僕咖啡廳。

在現實歷史中,第一家真正意義上的女僕咖啡廳被認爲是在2001年3月於秋葉原電器街成立的“Cure Maid”。

在這裏,女服務員會穿着維多利亞時代的女僕服把顧客視爲如同在私人住宅中的主人一般提供服務。

作爲女僕咖啡廳起源地的「秋葉原」,也是《世紀末之詩》故事展開的主要舞臺。本作在對「秋葉原」的概念設計方面下了不少功夫,之後會展開和大家分享如何還原1999年的「秋葉原」風貌。請期待吧!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com