有些遊戲,會隨着時間褪色;有些遊戲,卻會隨着時間變得更清晰。

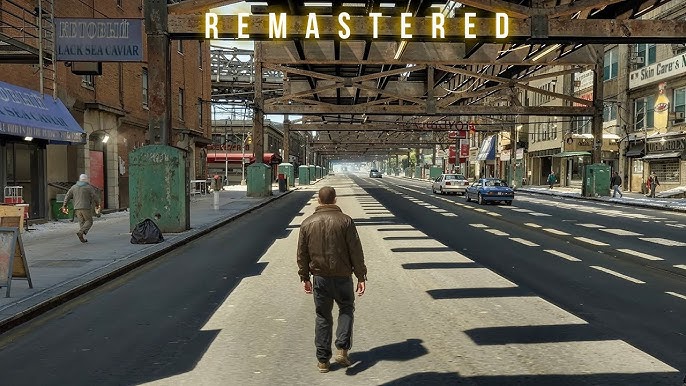

《GTA4》屬於後者。它在2008年橫空出世,用一座灰暗的自由城,揭開了那個年代玩家內心的另一面。十七年過去,我們見過了更大的地圖、更精緻的畫面、更高的幀率和更自由的玩法,但很少再見過那樣一款敢於讓人"沮喪"的遊戲。它沒有讓人爽翻天,它讓人沉默。

那是Rockstar第一次做出真正的信號:他們要的不只是一個"好玩"的遊戲,而是一部能被寫進文化史的作品。自由城不是地圖,它是一面鏡子,一場幻滅的實驗,一場對"美國夢"最冷酷的諷刺。

Rockstar往裏塞進了政治、消費、階級、虛榮和孤獨,讓一切荒謬都看起來理所當然。城市瀰漫的霧氣不僅是畫面濾鏡,更像一種意識形態的迷霧﹣﹣充滿慾望、謊言、逃避與自我麻醉。每一盞街燈都在提醒玩家: 自由,是一種價格。

當年的《聖安地列斯》是少年夢想,而《GTA4》則是成年人的清醒。它那灰暗的城市、厚重的物理引擎、遲鈍的車輛操控、破碎的愛情線、諷刺的廣告與廣播,全都是在告訴玩家一個事實﹣-這個世界不是爲你準備的,它只是讓你參與,然後看你失望。

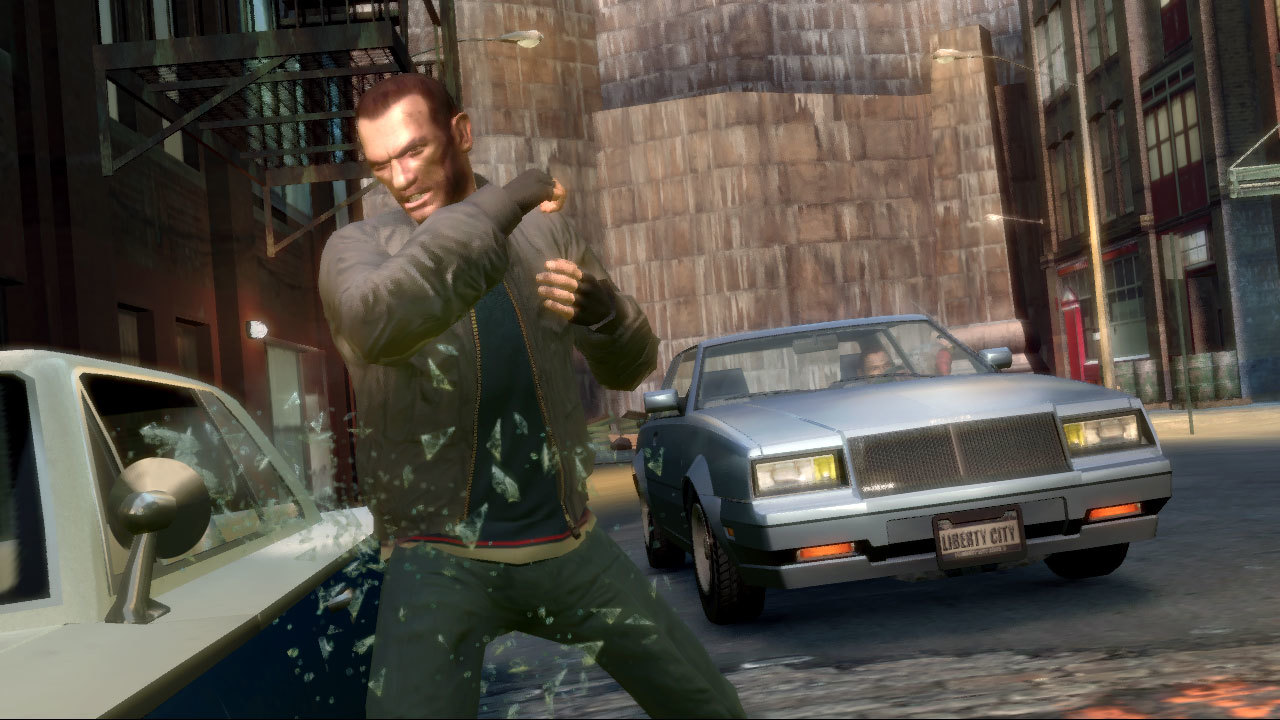

很多人第一次玩《GTA4》時都被它勸退了:開車太笨重、任務太冗長、顏色太灰暗。可真正重回自由城的人會發現,這些並不是缺點,而是Rockstar的設計語言。他們故意讓重力變得真實、讓方向盤遲鈍、讓槍聲有重量、讓城市的笑有種冷意。他們要的不是快感,而是代入感。真實不是更好,而是更痛。

你所駕駛的那臺破爛轎車轉彎過慢,不是設計失誤,而是一場社會隱喻。爛車屬於窮人,貧窮意味着被物理壓迫。車輛變成了社會階層的延伸符號。當你花了大半個遊戲攢下錢買到一輛高端跑車,一下油門便能感到那種解脫感﹣-那一種暫時的自由。從窮人階層的遲鈍逃進富人的速度,這種對比的諷刺比任何對白都犀利。

而城市的另一面,是無處不在的消費隱喻。在自由城,人類通過消費獲得生命值﹣一買一個漢堡、喝一杯咖啡、喫個熱狗,遊戲用這種荒誕的方式重構了美國社會的能量邏輯。消費維持生命,它既是功能性機制,又是現實世界的冷嘲。Rockstar把"消費即救贖"的文化咀嚼成玩家行爲的一部分,讓你在不經意的點擊和付款中,成爲被批判的角色。那些品牌廣告、連鎖快餐、收音機主持人的垃圾話,全都是自由城的諷刺共鳴。

最經典的象徵莫過於幸福女神像。17年前,Rockstar讓她手中舉的不是火炬,而是一杯咖啡。這一改動看似惡搞實則預言:美國夢被打磨成了生產力的咖啡文化。自由不再是希望之光,而是讓人燃燒更多卡路里以換取更高效率的資本象徵。今天的人早上第一件事是衝咖啡,打開手機看世界;free已經從名詞變爲動詞,成了一種被生產的狀態。自由城不是消失,它正在我們的城市重生。

如果說自由城是美國的映像,那尼克就是幻覺的化身。他走下那艘從東歐來的貨船,帶着戰爭創傷與復仇目標,在這座城市裏尋找救贖。他的表哥羅曼早已陷入虛構的謊言:豪車、美女、賭場、成功。這是移民的幻覺、資本的承諾,也是Rockstar寫給"美國夢"的輓歌。玩家和尼克一起住進蟑螂成羣的公寓,第一次開車接客,第一次發現夢想沒有入口。開場那一小時,有人抱怨任務太慢,可正是這份"慢",構成了尼克的失望,也讓玩家第一次體會到一種被現實"拒絕"的情緒。

羅曼不斷撒謊,爲了維持體面;尼克不斷陷入犯罪,爲了證明存在。兩人一明一暗,像城市的兩面鏡子。自由城的殘酷之處在於:它不斷製造幻想,然後摧毀幻想。你在婚禮上看到的笑,在下一刻就被子彈打碎。美國夢的本質不是希望,而是消耗。當你意識到這一點,《GTA4》的故事突然變得比現實更真實。

復仇線是整個敘事的主脈。尼克以爲自己在追尋正義,最後發現所有痛苦的根源只是1000美元,那種荒蕪令人心寒。Rockstar用這一瞬間把復仇主題拆解得體無完膚: 所謂的意義,全是幻影。當你終於找到仇人、完成復仇,得到的不是勝利,而是空。遊戲到最後用一個成就名叫"You Won"-﹣屏幕上的字像諷刺碑文。你贏了,但你所愛的女人死了,你的兄弟可能也死了,你花費全部去追的東西,沒有一點能帶你回家。這是Rockstar最成熟的表達: 生命不是遊戲那樣可以重來,勝利並不代表幸福,反覆的奔波和殺戮只會讓人更加空洞。

這一套敘事邏輯,被兩部DLC補全成了一座完整的城市羣像。《失落與詛咒》像從自由城底層的焦土伸出的手﹣﹣它講暴力、背叛、毒品、腐爛的男子氣概。整個故事灰得發黑,摩托的轟鳴像罪行的祈禱。

而《夜生活之曲》則是另一端的夢境版自由城。夜店閃光、直升機、高樓、美女、金色霰彈槍。路易斯·洛佩茲不像尼克那樣糾結,他擁抱荒誕並在其中自得其樂。兩個DLC連同主線,構成了自由城的三層地獄:理想的崩壞、暴力的失控、享樂的麻醉。自由城在燃燒,但每層火焰的顏色都不同。

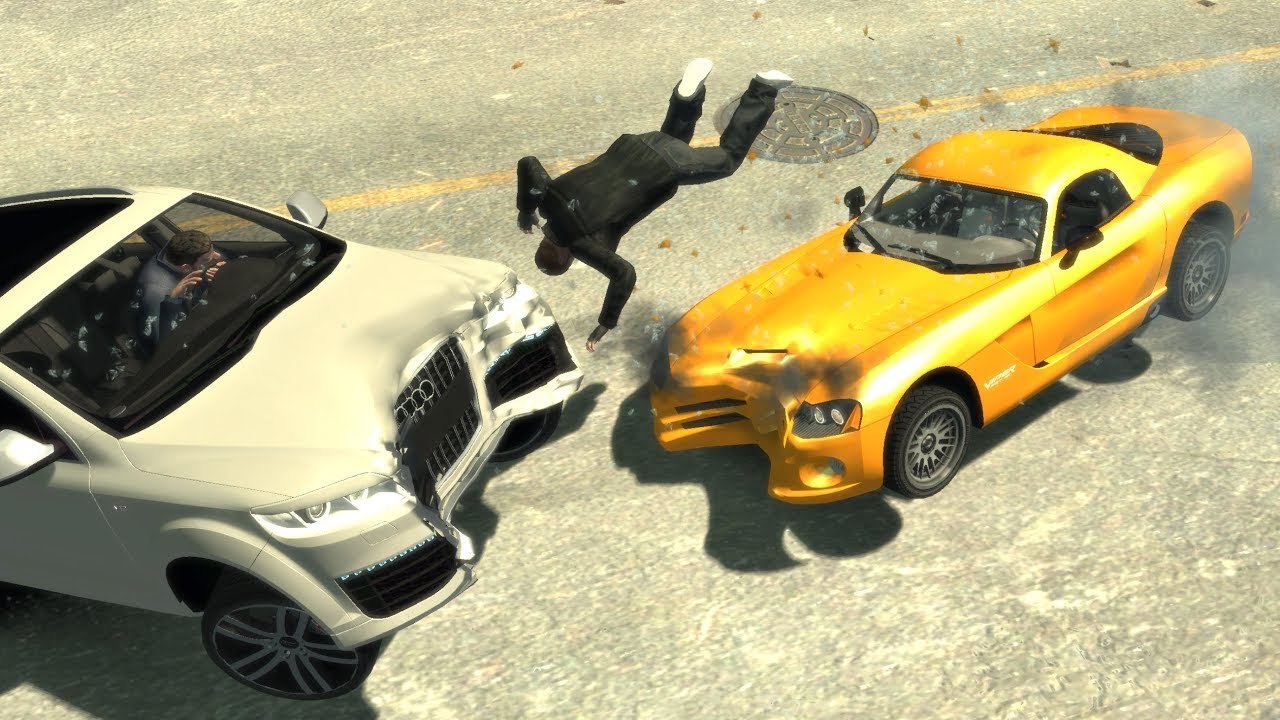

回望2008年,《GTA4》在技術上同樣是劃時代的。它的RAGE引擎讓物理碰撞具有人體慣性,人物與車輛的互動充滿重量感。駕駛系統的"遲鈍感"其實是系統性模擬﹣﹣老舊轎車的扭矩減速、高端跑車的剎車反應,每一個計算都服務於那種社會真實感。而射擊系統的彈道散射規律、槍械反衝曲線,也在構建一種秩序:精準屬於訓練有素的人,隨意扣動扳機的玩家,只能製造混亂。甚至連失敗都被美學化,當尼克被甩出車外、滾落街角時,那種失控的場面並不惱人,反而令人發笑。Rockstar的幽默就在於此﹣﹣他們把失敗拍成了一場荒誕劇。

有趣的是,《GTA4》成爲系列中爭議最大的作品之一。有人讚歎它的深度,有人抱怨它不夠"爽"。在GTA5的娛樂爆炸之後,很多人重新回看自由城,才發現那份剋制的力量。它敢於不逗你笑,敢於讓你反思。現在的開放世界往往追求"最大化自由",但真正的自由不在選擇數量,而在選擇背後的意義。GTA4讓你開車慢、槍械重、任務虐,因爲它要你理解一個現實﹣﹣自由不是隨心所欲,而是與代價共存。

《GTA4》沒有過時的原因就在這。它講的是一個時代的真相,而真相不會老。它的故事結構、人物動機、世界觀表達依然能對當代遊戲提出挑戰。像《2077》用技術模擬未來,《GTA4》早已用諷刺模擬了現實。尼克只是一個虛構角色,但他所面對的那種空虛、幻滅、暴力循環、無意義感,卻成了許多現代人生活的投影。美國人都像他一樣,來到了某個"更好的世界",卻逐漸意識到,這裏不過是換了個背景的舊夢。

十七年過去,美國恰好變成了自由城的模樣。表面的繁華掩蓋着越來越多的孤獨;社交平臺的語言像Rockstar 的廣播一樣滿是冷笑;我們都是羅曼,在朋友圈吹牛,也是尼克,在內心失望。那句"You Won"已經成了新時代的象徵﹣﹣每個人都在贏,但贏的人都很空。

對於Rockstar來說,《GTA4》象徵着他們的成熟,對於玩家來說,它像一封寫給成長的信。我們從年少時追求刺激的玩家,變成了懂得嘆息的觀察者。自由城的煙霧依然在那兒飄蕩,尼克的表情依然冷峻。那不是過時的畫面,那是一種時間的定格。它讓我們明白,真正讓一款遊戲不老的,不是技術,也不是玩法,而是那份敢於揭開幻覺的勇氣。

所以,十七年後,當你再度載入存檔,聽着那首略顯老舊的電臺歌曲,開着一輛仍在打滑的老車,看着雨水滑過前擋風玻璃時,你會明白,《GTA4》並沒有老去。

它依然在說,那句刺痛無數人的話:

"自由,只存在於廣告牌上。"

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com