「缸腦博物」第11期

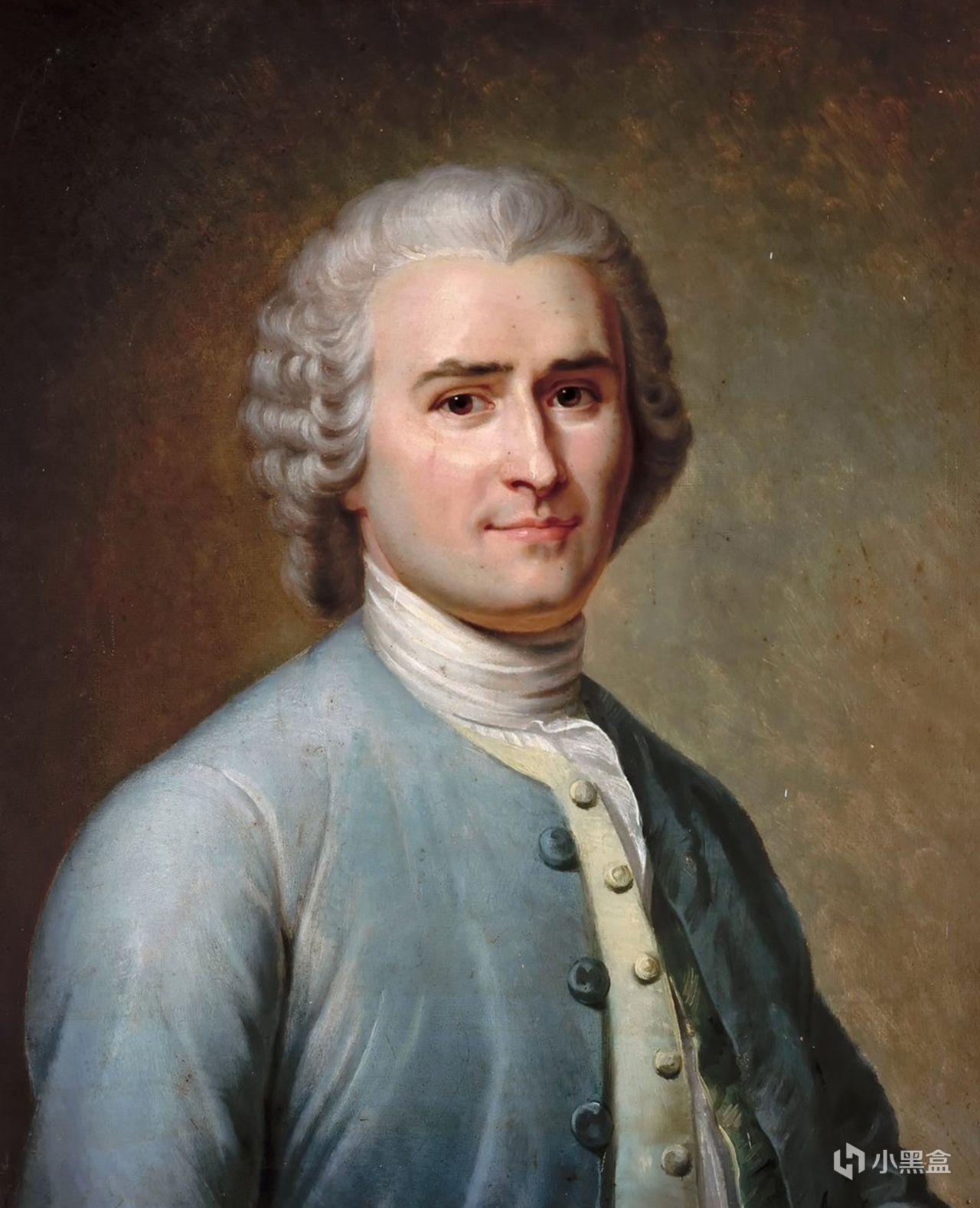

假期中,突然想到了本科期間讀過的《論人類不平等的起源和基礎》。書中,盧梭進行了一番推論,用相當定性的方式爲我們描繪了人類社會的不平等如何從無到有、自然演進的過程。

整個過程有點像看一本社會思想實驗類型的科幻小說,相當有趣!於是有了將這個“社會思想實驗”分享出來的想法,遂作此文。

1. 人類發明了不平等

1.1. 爲什麼我們會虛構出不平等

要分析所謂不平等的起源,自然得先聊聊什麼是不平等。

在盧梭看來,人與人之間,至少存在着兩種不平等。

一種即所謂「自然的或是生理的不平等」,比如人與人之間存在年齡、體能、智力等等方面的差距。

另一種則被其稱爲「精神的或是政治的不平等」。這種不平等依靠的是一種公約,一種社會共識。

如果我們化用尤瓦爾·赫拉利(《人類簡史》作者)的說法,那麼前者就是客觀存在的不平等,而另一種則是構建在人類想象之上的不平等。

而盧梭要探討的,就是這種人類自我虛構、創造出來的不平等,是如何產生的。用他的原話說,「首先,要指出在事物發展進程中,法律得以代替暴力、自然得以服從規律的轉折性時刻;其次,要解釋通過怎樣的一系列“奇蹟”,才能使強者服務於弱者,使人民能夠以犧牲真正幸福爲代價,最終獲取一種空想的安寧」。

look in my eyes

1.2. 盧梭眼中的「原始人」

爲了聊清楚這個問題,盧梭描述了一羣尚未創造出不平等的所謂「原始人」的狀態。

總體而言,他們是強壯而適應自然的,他們對我們熟悉的文明社會的一切並不追求,只依靠本能便已經在這個自然世界活得很好。

而另一方面,他們又能通過智慧進行自我完善,能夠做出一些明顯有別於一般動物的行爲。

這些原始人的社會結構是很鬆散的。當然,我們可以認爲那還談不上是個“社會”。

他們沒有固定的住所,自然也沒有所謂的財產概念。對其他人,或者說後來形成的整個人類社會的依賴度很低。

這是很關鍵的,正如盧梭在書中說的那樣,「只有當人類相互間產生依賴,並且相互間的需求將他們聯繫起來後,奴役關係纔會形成。一個人在被奴化前,必定經過了依賴他人的經歷」。

就這樣,原始人過着野蠻但是平等的生活。

1.3. 持續的佔用形成了私有

這種平等而野蠻的狀態隨着農業與定居發生了變化。

定居深刻改變了人類的社會形態——長期更穩定的相處讓人們與周圍人的關係緊密了許多。

於是,偏愛(包括對自己的和對他人的)產生了。

「這是邁向不平等的第一步,同時也是讓人類通往邪惡的開始」。

另一方面,隨着農業生產,長期的勞動逐漸讓勞動者對土地產生了擁有的感覺,也就是產生了私有的概念。

隨之產生的是另一種想法——對失去私有財產的恐懼。

很顯然,私有制將放大人們之間天然的不平等,強壯的、聰明的、有一技之長的人可能獲得更多的生存優勢,並通過私有制固化下來。

到了這一階段,人對社會的依賴度高了許多,已經很難脫離人類社會而獨自在自然界生存了。並且,隨着自尊(對自我的偏好)和對財產的佔有,人們其實變得更容易被傷害了——無論是精神層面還是物質層面。

但是,此時的私有制尚未制度化。對私有財產的捍衛可能是非常個人的行爲。

1.4. 原始私有帶來的廣泛“戰爭”

在一開始,由於資源相對充足,人與人之間的關係尚不會因爲私有而發生大的變化。

但隨着人口增多,資源總有不足的時候。例如土地,人們原本的私有土地最終總會相互毗鄰。

於是,永無止盡的混亂戰爭開始了。任何人都可能使用武力去侵佔他人的財富,而越多的財富反而意味着更多可能的侵害。

那真是一片黑暗森林——沒有一個人,哪怕是財產很多的富人,能夠在這種戰爭中笑到最後,所有人都有理由擔心自己的那點私產被他人佔去。

1.5. 私有的制度化過程

也許是所有的富人聯合起來給大家講了一個關於法律和長老院的故事,也許是某個超級強人給了所有人安全的許諾。

總之,私有制通過立法、公約等方式制度化了。

儘管這件事的初衷也許是爲了保護所有人能夠安全持久地佔有資源,但其導向的結果卻是平等的徹底異化,並且最終以「主人—奴隸」這一最極端的關係作爲不平等的終點,人的自由被制度徹底吞噬。

在這之後,故事就順理成章多了。私有的制度化帶來人與人之間,財富以及武力的巨大差距,這些差距最終會被上升爲政治權利,並如同私有制一樣,被固化爲社會的基礎制度。

2. 終產者,對極端私有制的想象

由此看來,人類不平等的核心,就是制度化的私有制度。

對此,劉慈欣在其小說《贍養人類》中,描繪了一個私有制發展到極限時的情況——一個人即擁有了整個星球。

他是怎麼做到的呢?

在書中那個十分類似地球的星球上,隨着可植入式計算機、知識傳輸、生物改造等等技術的發展,富人和窮人逐漸成爲了兩個物種,甚至有了生殖隔離。

另一方面,一種被稱爲執法者的武裝機器人則徹底扼殺了窮人反抗的可能。它們的至高準則就是確保公民的私有財產神聖不可侵犯。

就這樣,財富不斷向少數人集中,再向更少的人集中,最終,所有財富都成了一個人的私產,即「終產者」。

這對於除終產者以外的人來說,是一件很可怕的事。

餘下的幾十億人,都必須生活在完全封閉的自循環生態倉中,呼吸千萬次過濾的污濁空氣,食用排泄物合成的食物。外出需穿戴宇航服併吞服“空氣售貨機”,按呼吸量計費。總之,這個星球的“自然”的一切,都需要這些窮人付費購買。

而終產者呢?富有整個星球,在技術的幫助下已經活了兩千多年,並將繼續健康而快樂地生活下去。

3. AI爆發下的人類大分流

AI的爆發式發展,正在批量製造《今日簡史》中所說的“無用階級”。

「到2050年,99%的人類可能被AI取代而淪爲無用階級,而1%掌握技術的精英將進化爲“智神”階層」,恐非妄言。

但事情可能比書中描繪的更加離譜。最先受到衝擊的,反而是畫師、程序員、文案等等這些腦力崗位,他們或是直接被AI取代,或是被掌握AI的資深人員間接淘汰。總之,人類目前看起來最有價值的,竟然是這具在大草原上跑了上萬年的原始身體。

也許到了2050年,已經不存在什麼所謂掌握技術的精英,而只有壟斷資源的“婆羅門”——掌握了能源和武裝,即使是算力這樣的資源也不過是皮上之毛耳。

我們還是祈禱具身智能暫時不要發展得太快,讓我們古老的肉體還能發揮點作用吧!否則,普通人的全部價值,恐怕就是維持種族多樣性了。

但是......事情總是有但是。

沒有正面價值不代表沒有負面價值,科技的發展還帶來另外一個問題——個人的破壞力變大了。

在古代,一個人披上全甲,拿上武器,能造成的傷害也是有限的;但如今,一個人藉助核物質、毒氣、病菌,能夠造成的破壞是很可怕的。

在某個時間點上,直接發錢供養“無用階級”的成本可能會變得可以接受。即UBI(全民基本收入)的構想可能成爲現實——每個人即使什麼多不做,都將定期獲得現金收入或者物質供養。

4. 經濟循環上的脫鉤

人類的這種分流過程,可能會存在一個危險、但標誌性的節點,那就是頂部的“人”的經濟與之外的人類構成的經濟體脫鉤了。

這些最頂部的人類,其財富的生產與增值,不再需要依靠普通人的消費或者剩餘價值來支撐,而是藉由技術,直接向恆星、向自然索取。勞動力則完全由AI與機械來供給。

普通人構成的社會,在很大程度上,可能淪爲一個數據池,用以廉價但高效地迭代產品或是進行某種數據採集。當然,也同時提供基因多樣性。

5. 再往後的故事?

人造子宮促成社會化生養?

人工智能叛亂?

星際殖民?

......

再往後的故事,恐怕就得訴諸《沙丘》、《銀河帝國》亦或是《三體》的雄偉想象了。

END

往期精選

無他,AI編程就是幹中學!純小白用CodeBuddy暴力手搓微信小程序

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com