「缸脑博物」第11期

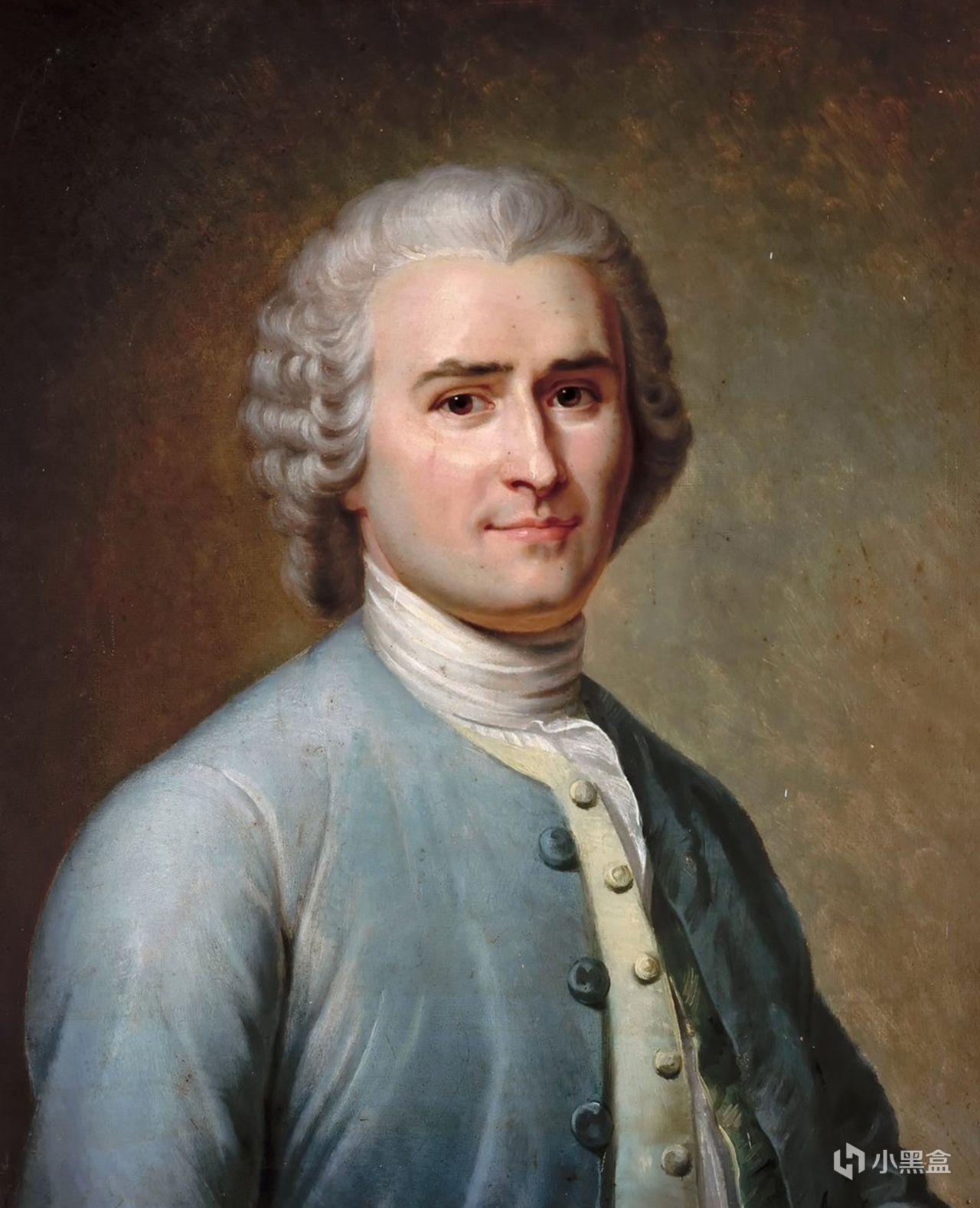

假期中,突然想到了本科期间读过的《论人类不平等的起源和基础》。书中,卢梭进行了一番推论,用相当定性的方式为我们描绘了人类社会的不平等如何从无到有、自然演进的过程。

整个过程有点像看一本社会思想实验类型的科幻小说,相当有趣!于是有了将这个“社会思想实验”分享出来的想法,遂作此文。

1. 人类发明了不平等

1.1. 为什么我们会虚构出不平等

要分析所谓不平等的起源,自然得先聊聊什么是不平等。

在卢梭看来,人与人之间,至少存在着两种不平等。

一种即所谓「自然的或是生理的不平等」,比如人与人之间存在年龄、体能、智力等等方面的差距。

另一种则被其称为「精神的或是政治的不平等」。这种不平等依靠的是一种公约,一种社会共识。

如果我们化用尤瓦尔·赫拉利(《人类简史》作者)的说法,那么前者就是客观存在的不平等,而另一种则是构建在人类想象之上的不平等。

而卢梭要探讨的,就是这种人类自我虚构、创造出来的不平等,是如何产生的。用他的原话说,「首先,要指出在事物发展进程中,法律得以代替暴力、自然得以服从规律的转折性时刻;其次,要解释通过怎样的一系列“奇迹”,才能使强者服务于弱者,使人民能够以牺牲真正幸福为代价,最终获取一种空想的安宁」。

look in my eyes

1.2. 卢梭眼中的「原始人」

为了聊清楚这个问题,卢梭描述了一群尚未创造出不平等的所谓「原始人」的状态。

总体而言,他们是强壮而适应自然的,他们对我们熟悉的文明社会的一切并不追求,只依靠本能便已经在这个自然世界活得很好。

而另一方面,他们又能通过智慧进行自我完善,能够做出一些明显有别于一般动物的行为。

这些原始人的社会结构是很松散的。当然,我们可以认为那还谈不上是个“社会”。

他们没有固定的住所,自然也没有所谓的财产概念。对其他人,或者说后来形成的整个人类社会的依赖度很低。

这是很关键的,正如卢梭在书中说的那样,「只有当人类相互间产生依赖,并且相互间的需求将他们联系起来后,奴役关系才会形成。一个人在被奴化前,必定经过了依赖他人的经历」。

就这样,原始人过着野蛮但是平等的生活。

1.3. 持续的占用形成了私有

这种平等而野蛮的状态随着农业与定居发生了变化。

定居深刻改变了人类的社会形态——长期更稳定的相处让人们与周围人的关系紧密了许多。

于是,偏爱(包括对自己的和对他人的)产生了。

「这是迈向不平等的第一步,同时也是让人类通往邪恶的开始」。

另一方面,随着农业生产,长期的劳动逐渐让劳动者对土地产生了拥有的感觉,也就是产生了私有的概念。

随之产生的是另一种想法——对失去私有财产的恐惧。

很显然,私有制将放大人们之间天然的不平等,强壮的、聪明的、有一技之长的人可能获得更多的生存优势,并通过私有制固化下来。

到了这一阶段,人对社会的依赖度高了许多,已经很难脱离人类社会而独自在自然界生存了。并且,随着自尊(对自我的偏好)和对财产的占有,人们其实变得更容易被伤害了——无论是精神层面还是物质层面。

但是,此时的私有制尚未制度化。对私有财产的捍卫可能是非常个人的行为。

1.4. 原始私有带来的广泛“战争”

在一开始,由于资源相对充足,人与人之间的关系尚不会因为私有而发生大的变化。

但随着人口增多,资源总有不足的时候。例如土地,人们原本的私有土地最终总会相互毗邻。

于是,永无止尽的混乱战争开始了。任何人都可能使用武力去侵占他人的财富,而越多的财富反而意味着更多可能的侵害。

那真是一片黑暗森林——没有一个人,哪怕是财产很多的富人,能够在这种战争中笑到最后,所有人都有理由担心自己的那点私产被他人占去。

1.5. 私有的制度化过程

也许是所有的富人联合起来给大家讲了一个关于法律和长老院的故事,也许是某个超级强人给了所有人安全的许诺。

总之,私有制通过立法、公约等方式制度化了。

尽管这件事的初衷也许是为了保护所有人能够安全持久地占有资源,但其导向的结果却是平等的彻底异化,并且最终以「主人—奴隶」这一最极端的关系作为不平等的终点,人的自由被制度彻底吞噬。

在这之后,故事就顺理成章多了。私有的制度化带来人与人之间,财富以及武力的巨大差距,这些差距最终会被上升为政治权利,并如同私有制一样,被固化为社会的基础制度。

2. 终产者,对极端私有制的想象

由此看来,人类不平等的核心,就是制度化的私有制度。

对此,刘慈欣在其小说《赡养人类》中,描绘了一个私有制发展到极限时的情况——一个人即拥有了整个星球。

他是怎么做到的呢?

在书中那个十分类似地球的星球上,随着可植入式计算机、知识传输、生物改造等等技术的发展,富人和穷人逐渐成为了两个物种,甚至有了生殖隔离。

另一方面,一种被称为执法者的武装机器人则彻底扼杀了穷人反抗的可能。它们的至高准则就是确保公民的私有财产神圣不可侵犯。

就这样,财富不断向少数人集中,再向更少的人集中,最终,所有财富都成了一个人的私产,即「终产者」。

这对于除终产者以外的人来说,是一件很可怕的事。

余下的几十亿人,都必须生活在完全封闭的自循环生态仓中,呼吸千万次过滤的污浊空气,食用排泄物合成的食物。外出需穿戴宇航服并吞服“空气售货机”,按呼吸量计费。总之,这个星球的“自然”的一切,都需要这些穷人付费购买。

而终产者呢?富有整个星球,在技术的帮助下已经活了两千多年,并将继续健康而快乐地生活下去。

3. AI爆发下的人类大分流

AI的爆发式发展,正在批量制造《今日简史》中所说的“无用阶级”。

「到2050年,99%的人类可能被AI取代而沦为无用阶级,而1%掌握技术的精英将进化为“智神”阶层」,恐非妄言。

但事情可能比书中描绘的更加离谱。最先受到冲击的,反而是画师、程序员、文案等等这些脑力岗位,他们或是直接被AI取代,或是被掌握AI的资深人员间接淘汰。总之,人类目前看起来最有价值的,竟然是这具在大草原上跑了上万年的原始身体。

也许到了2050年,已经不存在什么所谓掌握技术的精英,而只有垄断资源的“婆罗门”——掌握了能源和武装,即使是算力这样的资源也不过是皮上之毛耳。

我们还是祈祷具身智能暂时不要发展得太快,让我们古老的肉体还能发挥点作用吧!否则,普通人的全部价值,恐怕就是维持种族多样性了。

但是......事情总是有但是。

没有正面价值不代表没有负面价值,科技的发展还带来另外一个问题——个人的破坏力变大了。

在古代,一个人披上全甲,拿上武器,能造成的伤害也是有限的;但如今,一个人借助核物质、毒气、病菌,能够造成的破坏是很可怕的。

在某个时间点上,直接发钱供养“无用阶级”的成本可能会变得可以接受。即UBI(全民基本收入)的构想可能成为现实——每个人即使什么多不做,都将定期获得现金收入或者物质供养。

4. 经济循环上的脱钩

人类的这种分流过程,可能会存在一个危险、但标志性的节点,那就是顶部的“人”的经济与之外的人类构成的经济体脱钩了。

这些最顶部的人类,其财富的生产与增值,不再需要依靠普通人的消费或者剩余价值来支撑,而是借由技术,直接向恒星、向自然索取。劳动力则完全由AI与机械来供给。

普通人构成的社会,在很大程度上,可能沦为一个数据池,用以廉价但高效地迭代产品或是进行某种数据采集。当然,也同时提供基因多样性。

5. 再往后的故事?

人造子宫促成社会化生养?

人工智能叛乱?

星际殖民?

......

再往后的故事,恐怕就得诉诸《沙丘》、《银河帝国》亦或是《三体》的雄伟想象了。

END

往期精选

无他,AI编程就是干中学!纯小白用CodeBuddy暴力手搓微信小程序

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com