All the days of my appointed time, will I wait, till my change come.

Thou shalt call, and I will answer thee.

—Job XIV: 14-15.

————————————

在我生命的這段時光裏,我會一直等待,直到我的轉變到來。

你呼喚我,我就會應允你。

—《約伯記》第十四章:14-15節。

上述語段作爲引言被收錄於《庫帕洛伊時間艙登記簿》。

此書印刷於1938年,而後被分發給了世界各地的圖書館,旨在幫助人們找到那個於1939年埋藏起來的第一個“西屋時間膠囊”。

致未來的信函 它開始了自己史詩般的旅程。

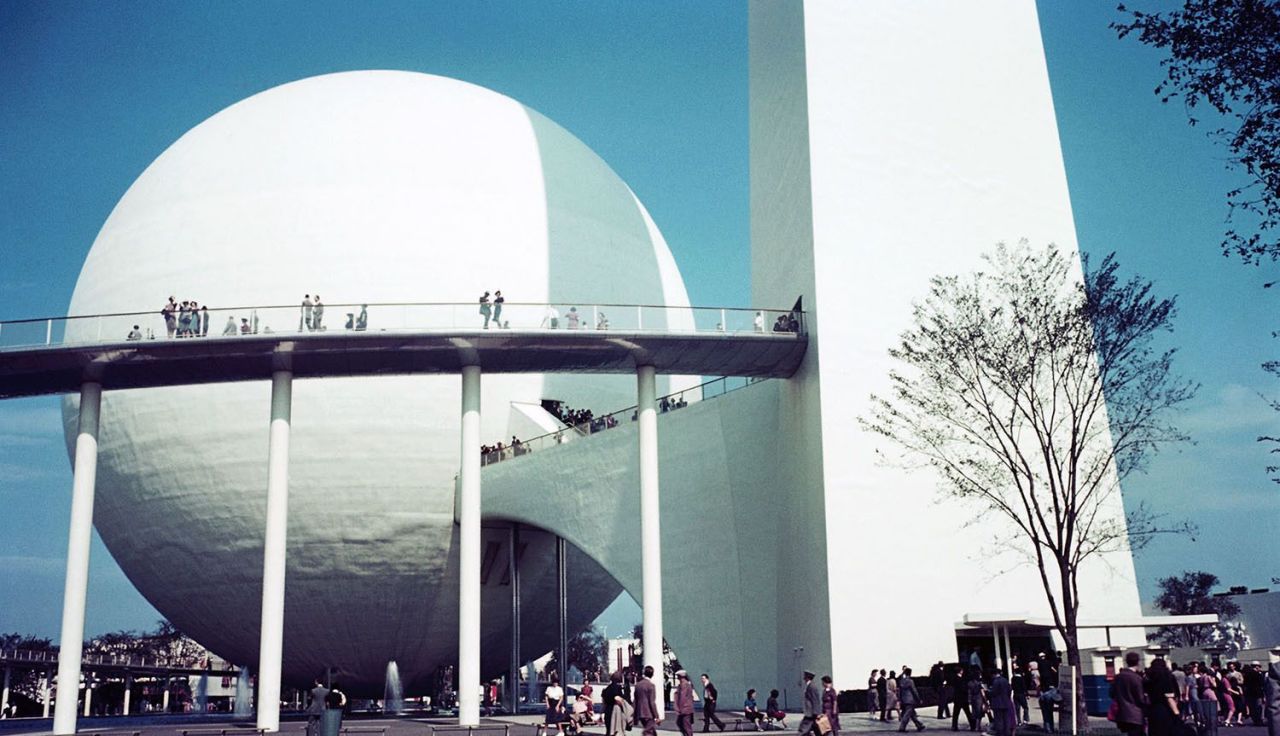

1939年4月,二戰前的最後一次世界博覽會在紐約舉辦,主題是“明天的世界和建設”。

1939年 特賴龍和佩裏球

一個理想化的、烏托邦式的未來

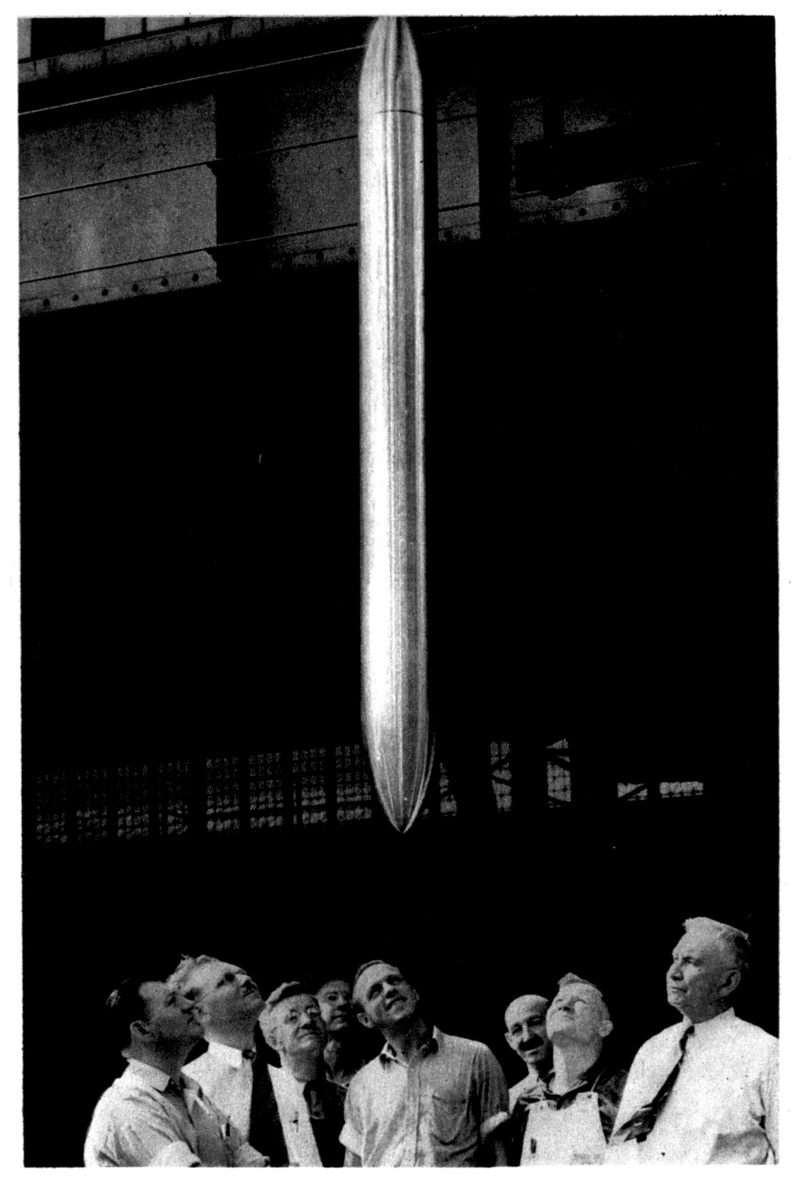

人們懷抱着對當下的迷茫、未來的希冀,埋下了這顆長2.3米,直徑約22.2釐米,重約360千克的西屋時間艙,留給五千年後的人類。

由西屋電氣公司在1938年製造的“時間艙一號”

當我們回顧過去,意識到人類創造的一切事物都是如此脆弱、易消逝時,我們就萌生了這樣一個想法:努力保存世界上現存的一些物質與精神遺產,好讓人們對這些遺產的瞭解不會從地球上消失。

因爲根本無法預知世界的未來:各個民族、國家與文化都在不可預測的進程中不斷前行。在當今時代,我們很難想象會有一個比我們當前的生活更不幸福、更不文明的未來。然而,歷史告訴我們,每一種文化都會經歷發展、鼎盛以及衰落的必然週期。因此,我們必須承認,我們的文明最終也可能走上同樣的道路。

——摘錄自《庫帕洛伊時間艙登記簿》第5頁

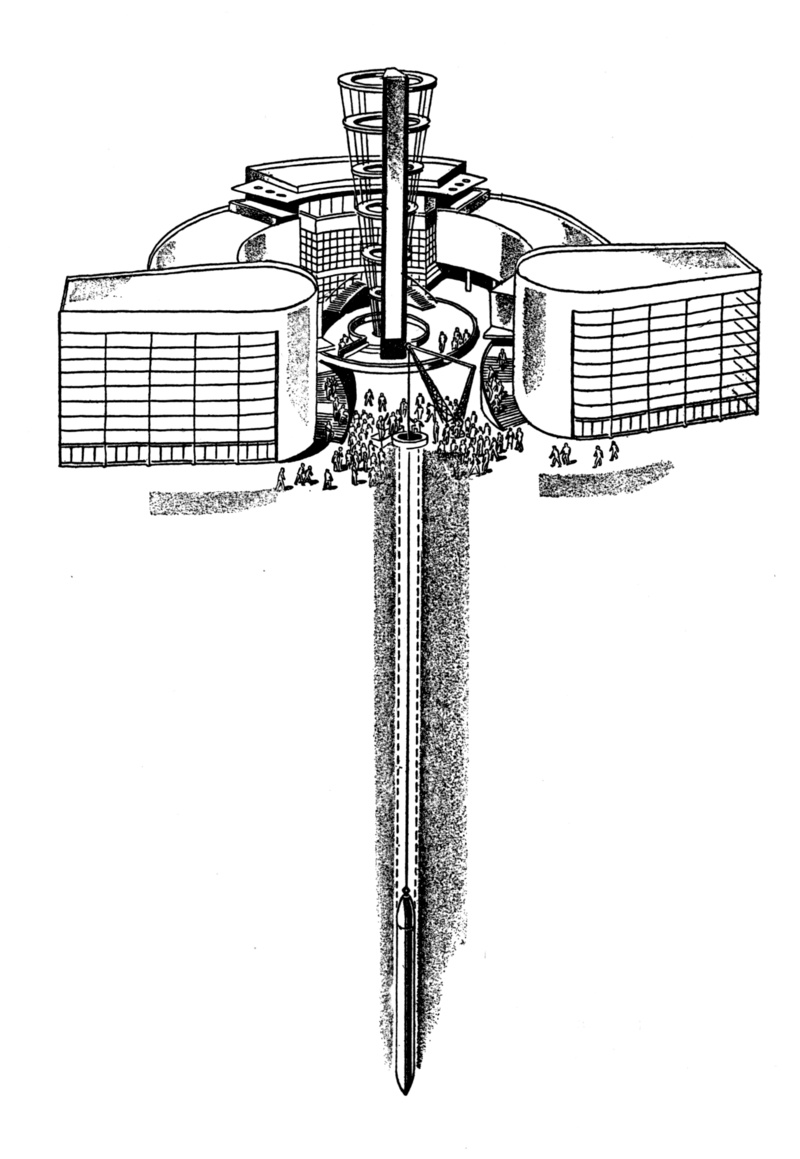

1938年9月23日正午,秋分的精確時間點,時間艙一號被放入位於法拉盛草原可樂娜公園的豎井中。

埋藏在公園下方15米處

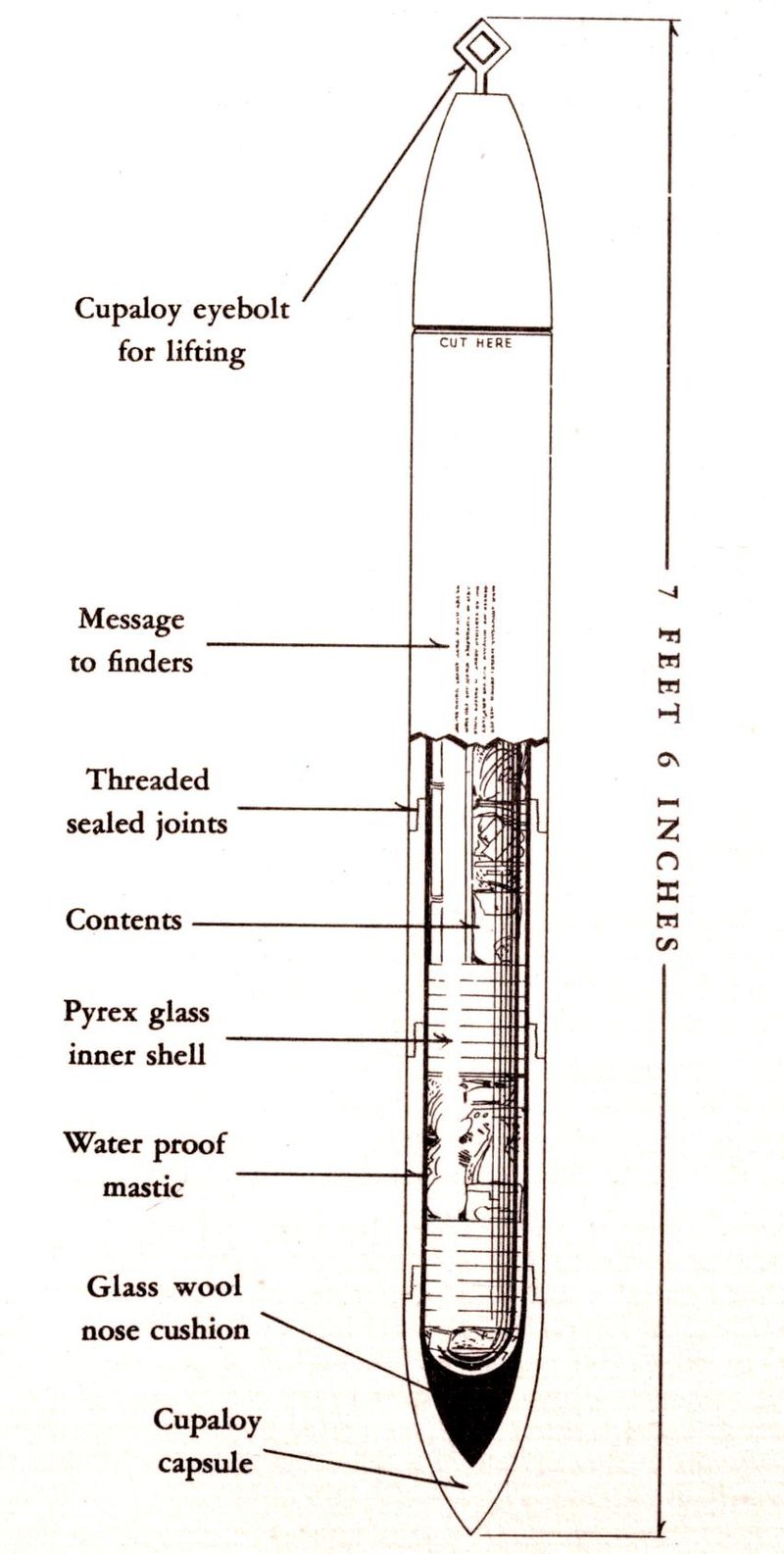

時間艙外殼由專門爲該項目而設計的有色合金製成,材料名爲庫帕洛伊(Cupaloy)。合金的設計可抵抗5,000年的腐蝕,由99.4%的銅、0.5%的鉻和0.1%的銀製成。

爲了讓五千年後的人們能夠精確定位、解讀時間艙,科學家們留下了當時的天文數據與英語圖解指南以供後人參考推理,並建議後人通過電磁場來尋找時間艙。

《登記簿》要求其內容隨着語言的發展被翻譯成新的語言。

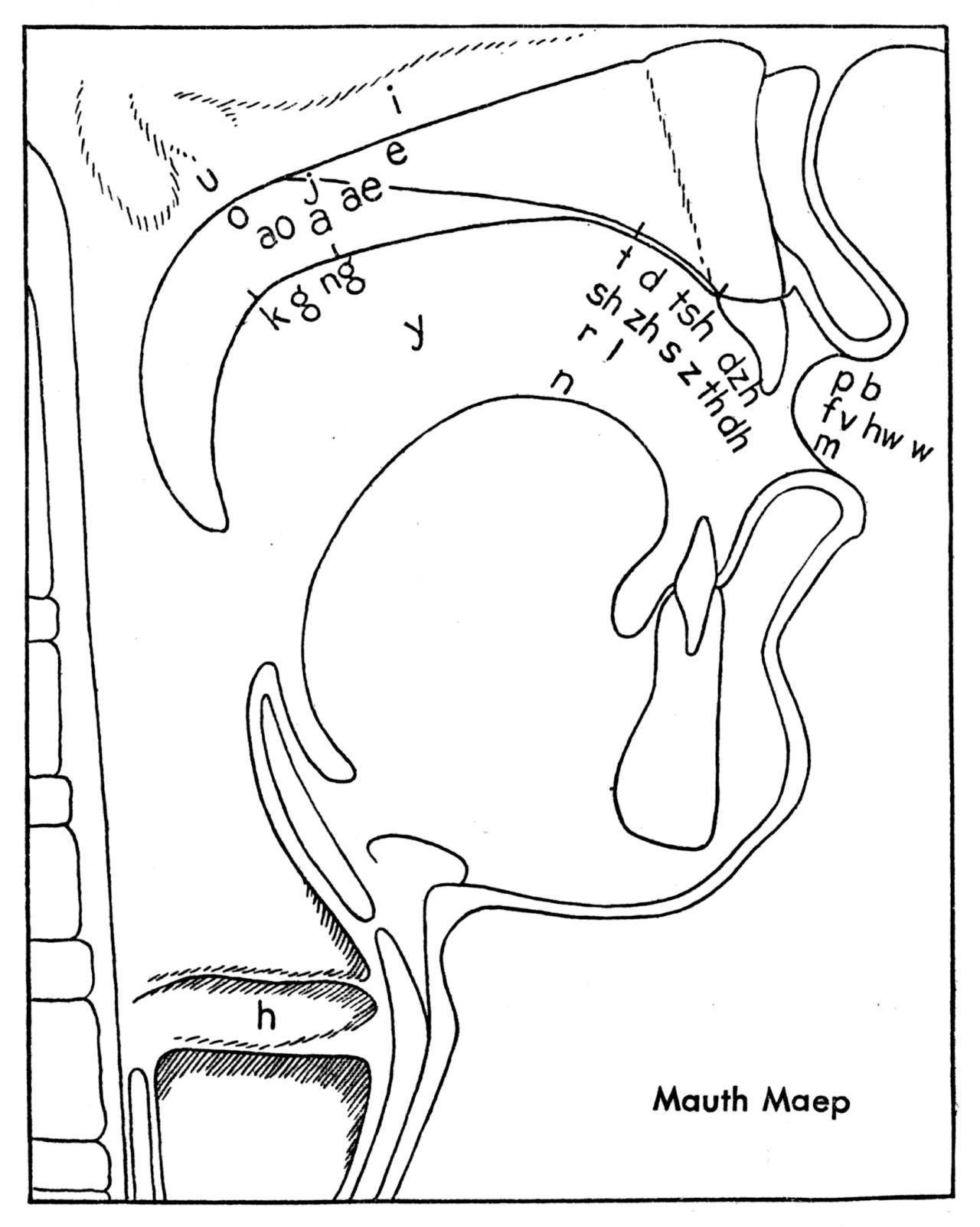

它包括一系列插圖,準確標示了1938年英語的33種音每一種在口腔中形成的位置,哈靈頓博士稱其爲“口腔圖”(mouth map)。用來幫助將來的考古學家識別英語,因爲現有的語言可能會失傳。

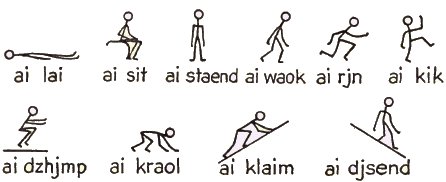

各種姿勢的塗鴉小人

時間艙一號內放置了75種織物、金屬和塑料,以及35種日常小物品,它們被保存在隔熱、密封、充滿了氮氣的玻璃殼中。

二十世紀的現代文學、當代藝術和新聞事件被記錄在“微文件”微縮膠片上,其容量超過一千萬詞和一千張圖片;爲便於查看,艙內不僅配有小顯微鏡,還附有如何製作大型查看器和電影放映機的說明。

一同入艙的還有一系列富有時代特色的物品,包括一本《生活》雜誌、一個丘比娃娃、一美元硬幣、一包駱駝香菸、一頂莉莉·達奇的帽子、一部雷電華新聞片,以及存有西爾斯目錄、詞典和年鑑等數百萬文字的微縮膠捲。此外,小麥、玉米、燕麥、菸草、棉花、亞麻、水稻、大豆、苜蓿、甜菜、胡蘿蔔和大麥等各類種子也被封存於艙內。

新聞片中包含以下情景:

美國總統富蘭克林·D·羅斯福於1938年7月3日在賓州葛底斯堡戰役75週年紀念儀式上發表演講,南北戰爭雙方老兵出席最後團聚活動。

著名飛行員霍華德·休斯作爲1939年紐約世博會"空中大使",於1938年7月完成歷時3天19小時15分鐘的環球飛行。

美國黑人運動員傑西·歐文斯贏得1936年奧運會百米賽跑冠軍。

大學橄欖球賽:1936年11月哈佛-耶魯對決於康州紐黑文"耶魯碗",耶魯以14-13獲勝。

棒球大聯盟全明星賽在俄亥俄辛辛那提克羅斯利球場舉行,1938年7月吸引28,000名觀衆。

美國太平洋艦隊1938年3月從加州長灘出發進行六週演習,展現戰列艦編隊航行。

蘇聯在莫斯科紅場慶祝1938年五一國際勞動節,兩個士兵行進鏡頭。

自世界大戰以來美國最大規模武力展示,1938年4月佐治亞州本寧堡演習中的坦克與其他戰爭機器。

空襲,1938年6月中國廣州(包括四組情景:攝影師戴頭盔在飛機駕駛艙準備起飛拍攝 / 遠處爆炸升起的濃煙 / 街道上驚慌失措的平民 / 在救助傷員時受傷的紅十字工作人員)

1938年4月佛羅里達邁阿密時裝秀(觀衆圍坐泳池觀看模特展示超前夏季時裝的奢華場景全景 / 穿長款海灘外套的兩位女郎 / 敞開外套展示泳裝、戴寬檐草帽的兩位女郎 / 午後便服)

1939年世博會預展(1938年5月,近500輛機動車與花車在曼哈頓市中心街道巡遊,沿途紙花飛舞、人羣夾道 / 承載尖方碑與圓球建築縮微模型的"主題花車")

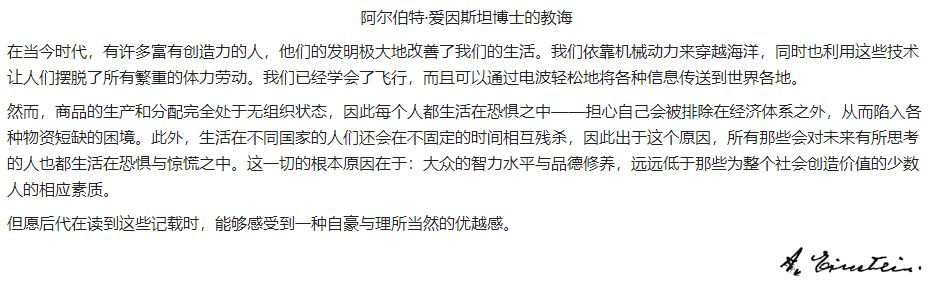

除此之外,美國總統羅斯福還邀請了三位當時的重要人物撰寫書面留言,即《致後人書》:

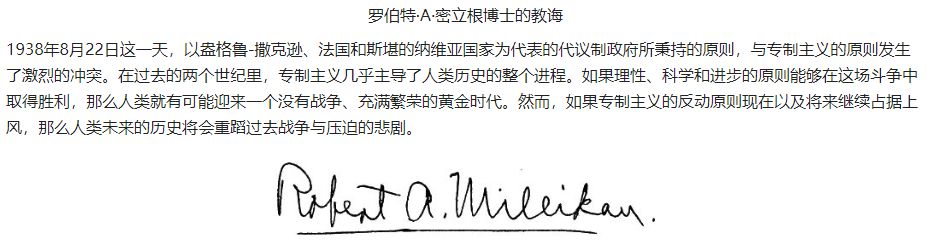

羅伯特·A·密立根,他首次分離並測量出了最小的電荷單位——電子;1923年榮獲諾貝爾物理學獎。

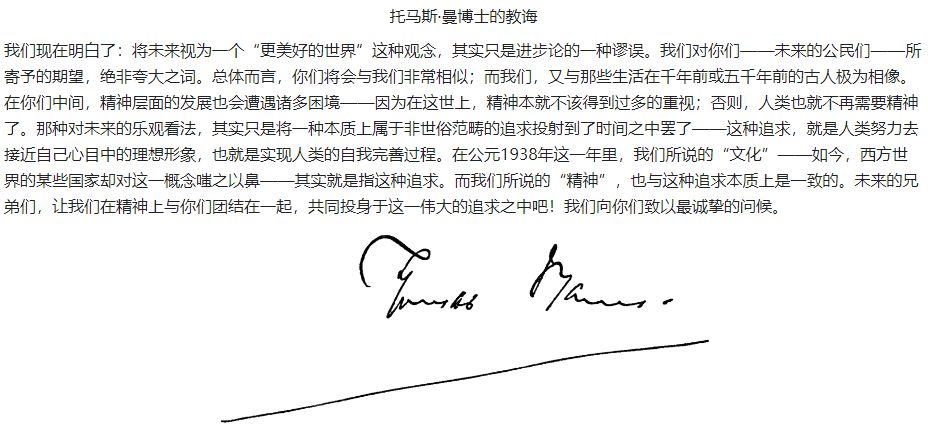

托馬斯·曼,德國小說家和散文家,1929年獲得諾貝爾文學獎。

阿爾伯特·愛因斯坦,理論物理學家,相對論的發現者與倡導者。

“但願後代在讀到這些記載時,能夠感受到一種自豪與理所當然的優越感。”

隨後,第二次世界大戰爆發,理性的呼喚被人類的自相殘殺所取代。

世博會在廢墟中沉寂了19載年頭,直到1958年才得以繼續舉辦。

1964~1965年世界博覽會上,人們在1939年的時間艙一號旁埋下了時間艙二號。

1964年的時間膠囊在設計上與1939年的基本相同,只不過這次它是由克羅馬克不鏽鋼製成的,而且其所收錄的文物數量也要少得多。

時間艙二號更像是一本關於時間艙一號的“年鑑”——只不過是對前一版內容進行了更新,以反映1939年至1964年間發生的變化罷了,並沒有像一號艙那樣嘗試去詳細記錄那個時代的風貌。

1939年的那次展覽真正體現了人們對未來的樂觀態度,

當時“未來已來”的趨勢正處於巔峯階段,人們所憧憬的未來彷彿觸手可及。

因此,1939年的展覽中出現了大量展示未來城市、機器人甚至奶牛棚的展品,時間艙一號正是這種樂觀情緒與美好願景的真實體現。

然而到了1964年,“未來已來”的趨勢卻開始出現動搖:那個長期以來被人們預言的未來,其實才剛剛開始變得模糊不清起來——雖然還沒有完全消失,但至少已經出現了端倪。

1939年的展覽強烈地傳達了關於未來的樂觀情緒,而1964年的展覽則只是機械地重複着這些內容,彷彿是在試圖說服自己相信那些美好的願景一樣。

假如我們隔天就要滅絕,我們要拿什麼證明自己曾經存在過?

就像旅行者號上的金唱片一樣,在本作中“時間艙”將與“人類切片計劃”一同作爲證據,在劇情中以關鍵線索的形式存在。

但本作中爲即將毀滅的人類刻下墓誌銘的“人類切片計劃” 是以外星人的視角出發設計的,因此更接近於《動物世界》紀錄片的調性。

雖說目的都是留給“興許存在”的後人參閱,但這種形式相對於冷冰冰的文物來說,可能更會凸顯一種難以言喻的“荒誕感”。

1946 年 波蘭華沙 一位攝影師用畫布掩蓋了戰後的廢墟

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[10月2日]秋促遊戲大合集!含恐怖、大廠、一折新史低等小合集!](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/10/02/589587feb41a7557ce6f2fef617d82d5.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)