哲人的世界裏,是沒有“答案”這種東西的;但在愚人的世界裏,他們連“問題”都沒有。

最近業餘學習經濟,嘗試了一下用AI輔助學習,效率居然比以前高了好幾倍。而且這種學習方式可以複製也可以擴展到其他領域學習中,於是總結下來和盒友分享。

省流:帶着問題問AI。

但是帶着什麼目的去問AI,怎麼問AI,怎麼把問AI融入到我們的學習方法論中,就是這篇文章要講的內容了。

內容比較長,但是真是傾囊相授,希望大家多多點贊收藏充電~

學習困境

我把學習中的困難分爲兩類:

理解性困難

熟練性困難

理解性困難,就是在接觸新的知識、新的概念時,腦子反應不過來,出現無法理解的情況。即使這時候死記硬背下來,往往也無法將其融入到已有的知識體系。

熟練性困難,就是某一項技能需要大量的練習才能積累經驗,一般要靠刷題、反覆練習纔行。

舉個例子,我們或多或少都有課堂上跟不上,這就是理解性困難;寫代碼一直出錯,這就是熟練性困難。

我認爲解決理解性困難是更重要的。它纔是阻擋了大多數人深入某一領域的關鍵困難。

爲什麼這麼說?因爲我發現很多人學習之後是很難把學過的東西串起來的,單拿出來A他知道,單拿出來B也知道,這些都寫在課本上。但是A和B是什麼關係,A和B有什麼不同,A和B能不能推出C,一問一個懵。

沒法形成對知識的全面理解,只能去死記硬背書上羅列的無數概念,有時候連順序都能搞混。在這種情況下,其實不算真正的學會,只是把知識記下來了,即使是反覆刷題,提高熟練度,效率也低的可怕。更別提有的知識你一個跟不上,後面步步跟不上。

這其實跟我們大學前的教育有關,我稱之爲“系統式填鴨”。我們的課本往往都是按課甩出來一大堆概念,至於這個概念是怎麼得出的,和其他概念如何聯繫的,在實際中是如何運用的,概念有什麼意義,這些純看老師有沒有興趣教了,很多時候其實連老師都是經不起追問的。大部分時候是你記下來完事,能悟到多少看個人,你會做題就行。

而到了大學、工作後,我們想要學習更深入的知識往往要靠自學,甚至在學習前沿知識時我們甚至找不到書去系統學習。這個問題就更嚴重了,很多時候一個基礎概念書上當常識了,我們要翻找無數資料去查到底什麼意思。而且,我們自學接觸到的很多知識往往是碎片的、孤立的,這就更加大了自學的難度。

如何用AI打破理解困境

我們會被理解性困難困住,我認爲根本原因在於:沒人請教。

可能面對新概念,大家都會有過“爲什麼會這樣”、“爲什麼要這樣”、“這一步怎麼得出的”之類的疑惑,甚至很多時候連成型的問題也一時想不出來,只是直覺覺得不太對勁,很模糊。

其實面對新概念,保持一直追問下去的好奇和探究,纔是天性。孩子的好奇心會順着 “爲什麼” 不斷向下挖掘,但是隨着成長慢慢的很多人問問題的能力在退化。

舉個例子:剛入職的小林要做一份產品彙報 PPT,不知道怎麼把數據可視化做得清晰,想請教同組的前輩張姐:

顧慮先行:她怕張姐覺得 “連 PPT 都做不好”,質疑自己的能力(這是 “隱性成本”—— 擔心影響職場印象);又不確定張姐是否願意幫忙,畢竟張姐每天都很忙,貿然請教可能 “討嫌”。她糾結了 1 小時,纔在午休時小聲開口。

請教過程:她沒組織好語言,只說 “張姐,你看我這 PPT 的數據部分,是不是有點亂呀?”,張姐掃了一眼,說 “你用柱狀圖代替表格吧,再把重點數據標紅”,沒解釋 “爲什麼用柱狀圖”“標紅的邏輯是什麼”。

放棄追問:小林其實想問 “不同類型的數據該用哪種圖表更合適”,但聽到張姐的建議後,覺得 “張姐只是給了表面方法,可能不想花時間教細節”,而且自己也沒提前理清 “具體要問哪些點”,再追問怕說不清楚。她也沒再找張姐追問,只能自己在網上搜零散的教程試錯。

爲什麼會這樣?因爲溝通也要成本,更在於很少有人去揣摩我們不成型的問題到底是在問什麼。

嘗試用 AI 提問,發現 “零溝通成本” 和 “被揣摩的安全感”

而AI不一樣,沒人會覺得AI有溝通成本。

初步使用AI,我覺得AI是個更智能的搜索引擎;但是更進一步使用,我發現AI更是個好老師、甚至是論道對象。

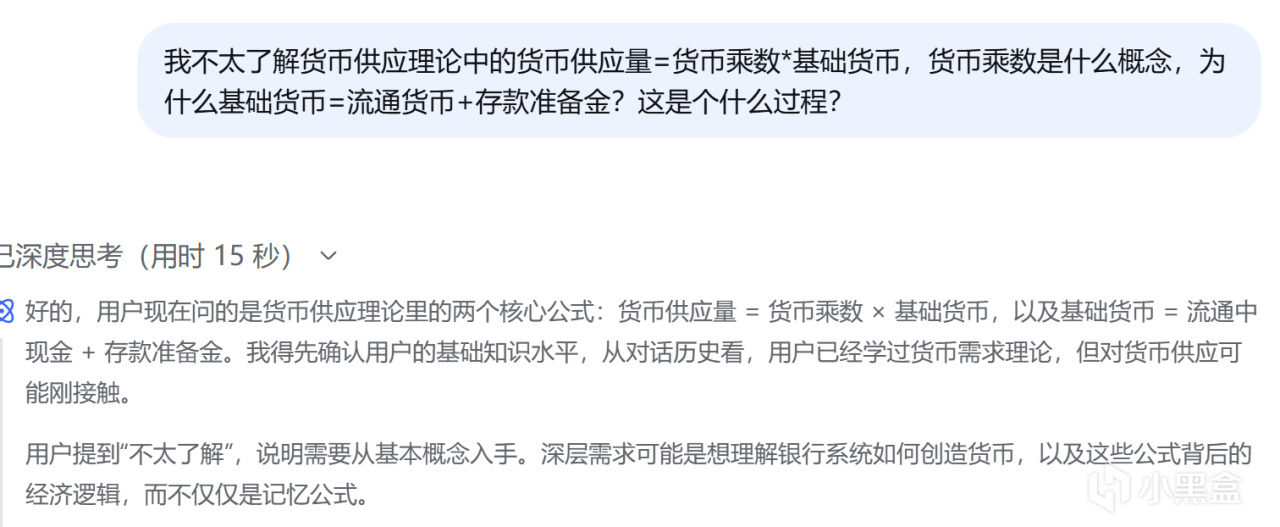

即使面對不成熟的問題,AI也能揣摩你的意圖、判斷你的問題,並且永遠不會拒絕你的追問。

在上面的例子裏,AI猜出了我在學習,並根據我之前的對話瞭解了我的知識水平;面對我說的“不太瞭解”這種模糊描述,它猜到了我的問題其實是想理解更深層次的概念,而不是隻是解釋公式,後面它給我的答案也基於理解。

還有一點,AI只會誇你的問題,當我的提問被AI誇“您的問題理解深刻、直指核心”,有一種被老師誇的爽感。

用AI學習的“道”與“術”

那麼有了一個沒有溝通成本的“論道者”,我們如何提高自己的學習效率?

“道”:形成AI學習方法論

不要把AI當搜索引擎和拍照搜題

很多人詬病AI的一點就在於其幻覺,說AI一本正經胡說八道。但是對於學習新知識這個場景,我們其實學的相對基礎,AI的幻覺不強。

另一方面,不要用AI去獲取答案,而是去問AI“爲什麼”。AI學習最重要的就是,你不止想要答案,你需要了解過程,你想要知道的更全面,更具體,而不是一句冷冰冰的“答案就是這樣”。

把AI當規劃師

對於自學來說,我們很可能苦於面對一塊大餅不知從何下手的局面。面對一門新的學科、技能,很可能我們的知識來源於知乎上的一篇回答、老同事嘴裏的簡短教學、網上不知道哪篇不知更新沒更新完的博客。

因此,規劃學習方案非常重要,可以讓AI推薦教材,找到最符合你需求的書籍;也可以讓AI畫出一個學習路徑圖,像是點技能點一樣逐步勾勒主線。

把AI當老師和論道者

在學習中,遇到看不懂的、理解不深刻的,用AI去細化這個抽象概念,讓 AI 用生活化案例、通俗語言拆解,讓AI當一個好老師。

進一步,一個概念如果特別重要、或者你特別感興趣,還可以與AI交流,進一步深化理解、輔助深度思考:針對知識點提出開放性問題(如:碳中和政策對傳統制造業的影響有哪些深層邏輯?),讓 AI 提供多視角分析,並且如果對於AI的哪一個觀點你有疑問或者不同意,還可以進一步探討。

用AI檢驗和鞏固成果

學習不能只是學,還需要實際應用去鞏固。沒有什麼比實際場景下的練習題更有鞏固效果的,我們可以讓 AI 圍繞已學內容提出覆盤問題,檢驗知識掌握度。

進一步,可以讓AI將所學知識連起來,詢問當前主題與之前已經學過的概念有什麼關係,是怎麼樣的關係,逐步形成自己的知識體系,才能舉一反三。

更進一步,可以基於已學內容,讓 AI 推薦延伸主題(如 “學完‘詩經’後,推薦相關的先秦散文及賞析角度”)增加知識廣度。

“術”:提問AI的技巧和實操方法

儘量讓AI清楚你的需求

可以儘量具體地描述你的問題。即使你只是對這個概念有模糊不清的疑惑,你也可以明確一下自己的需求。如 “我是經濟學業餘愛好者,正在瞭解XXX概念,我的理解很模糊請幫我詳細解答”。

提問問題時,儘量縮小範圍,不然提問範圍太大,AI的回覆很可能也比較籠統和複雜。例如“如何寫好議論文”→ 先問 “議論文的論點怎麼提煉?”

同時,可以限定AI的“教學模式”。指定 AI 回答的形式、長度、側重點(如 “用分點形式回答,每點不超過 30 字,重點講實操步驟”“用思維導圖結構呈現,包含‘問題原因 - 解決方案 - 注意事項’”。

引導AI“深度論道”

遞進式提問:對於AI的回答,如果有地方感覺模糊或者還是不清楚,不要放棄追問的機會,打破砂鍋問到底,“針對你剛纔說的XXXX,我理解仍有模糊”

反駁式提問:對 AI 的回答提出質疑或補充,推動思路碰撞。如:你舉的‘化學平衡’例子我沒懂,能不能換一個貼近生活的場景?”

聯想式提問:基於當前問題,引導 AI 關聯其他已經學過的知識。如:你教了我‘Excel 篩選功能’,那它和‘數據透視表’在處理大量數據時各有什麼優勢?”

避免AI學習誤區

不依賴答案:對 AI 的關鍵結論,如:“歷史事件的原因分析”“專業公式的推導過程”,可補充提問 “還有其他觀點嗎?”“換一種推導思路會怎樣?”,避免信息片面。

不跳過自我思考:這點尤其尤其重要!AI永遠是思考的輔助,不是搜題機器。永遠以“我” 爲主,AI 爲輔。借 AI 突破認知邊界,突破查找資料和理解的困境,在 “規劃 - 學習 - 覆盤” 中主動思考,將其作爲補充,而不是另一個給你填鴨的老師。

寫在最後的話

與虛擬現實、區塊鏈不同,我堅信AI技術會大範圍地推動世界變革、重塑這個世界的生產關係,無論這個改變是好是壞。

AI會給我們普通人的生活帶來什麼?這點來說,我比較悲觀。第一次工業革命並沒有爲英國工人帶來什麼幸福,他們只是死了,活下去的後代才享受了工業革命的成果。AI會搶走很多人的飯碗、會將很多人拋在時代的浪潮後面,就好像我們的爺爺奶奶對於智能手機時代。

但是,短期來說,每一次混亂和重塑都是普通人的機會。從大的來說,AI帶來的效率提升會催生出無數“個性化”的行業,給普通人入局的機會;從小的來說,AI每個人現在都有使用權,簡單的比如幫我們寫沒用的文稿,複雜的比如用AI幫我們學習,合理利用AI能讓我們的生活輕鬆一些。

願我們都能在時代中不被甩下,永遠保持探索和追尋。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![訂單取消了,還給我發貨[cube_摘墨鏡]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/09/28/a8e8aa3d406061b3a950db955ef444d9.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)