哲人的世界里,是没有“答案”这种东西的;但在愚人的世界里,他们连“问题”都没有。

最近业余学习经济,尝试了一下用AI辅助学习,效率居然比以前高了好几倍。而且这种学习方式可以复制也可以扩展到其他领域学习中,于是总结下来和盒友分享。

省流:带着问题问AI。

但是带着什么目的去问AI,怎么问AI,怎么把问AI融入到我们的学习方法论中,就是这篇文章要讲的内容了。

内容比较长,但是真是倾囊相授,希望大家多多点赞收藏充电~

学习困境

我把学习中的困难分为两类:

理解性困难

熟练性困难

理解性困难,就是在接触新的知识、新的概念时,脑子反应不过来,出现无法理解的情况。即使这时候死记硬背下来,往往也无法将其融入到已有的知识体系。

熟练性困难,就是某一项技能需要大量的练习才能积累经验,一般要靠刷题、反复练习才行。

举个例子,我们或多或少都有课堂上跟不上,这就是理解性困难;写代码一直出错,这就是熟练性困难。

我认为解决理解性困难是更重要的。它才是阻挡了大多数人深入某一领域的关键困难。

为什么这么说?因为我发现很多人学习之后是很难把学过的东西串起来的,单拿出来A他知道,单拿出来B也知道,这些都写在课本上。但是A和B是什么关系,A和B有什么不同,A和B能不能推出C,一问一个懵。

没法形成对知识的全面理解,只能去死记硬背书上罗列的无数概念,有时候连顺序都能搞混。在这种情况下,其实不算真正的学会,只是把知识记下来了,即使是反复刷题,提高熟练度,效率也低的可怕。更别提有的知识你一个跟不上,后面步步跟不上。

这其实跟我们大学前的教育有关,我称之为“系统式填鸭”。我们的课本往往都是按课甩出来一大堆概念,至于这个概念是怎么得出的,和其他概念如何联系的,在实际中是如何运用的,概念有什么意义,这些纯看老师有没有兴趣教了,很多时候其实连老师都是经不起追问的。大部分时候是你记下来完事,能悟到多少看个人,你会做题就行。

而到了大学、工作后,我们想要学习更深入的知识往往要靠自学,甚至在学习前沿知识时我们甚至找不到书去系统学习。这个问题就更严重了,很多时候一个基础概念书上当常识了,我们要翻找无数资料去查到底什么意思。而且,我们自学接触到的很多知识往往是碎片的、孤立的,这就更加大了自学的难度。

如何用AI打破理解困境

我们会被理解性困难困住,我认为根本原因在于:没人请教。

可能面对新概念,大家都会有过“为什么会这样”、“为什么要这样”、“这一步怎么得出的”之类的疑惑,甚至很多时候连成型的问题也一时想不出来,只是直觉觉得不太对劲,很模糊。

其实面对新概念,保持一直追问下去的好奇和探究,才是天性。孩子的好奇心会顺着 “为什么” 不断向下挖掘,但是随着成长慢慢的很多人问问题的能力在退化。

举个例子:刚入职的小林要做一份产品汇报 PPT,不知道怎么把数据可视化做得清晰,想请教同组的前辈张姐:

顾虑先行:她怕张姐觉得 “连 PPT 都做不好”,质疑自己的能力(这是 “隐性成本”—— 担心影响职场印象);又不确定张姐是否愿意帮忙,毕竟张姐每天都很忙,贸然请教可能 “讨嫌”。她纠结了 1 小时,才在午休时小声开口。

请教过程:她没组织好语言,只说 “张姐,你看我这 PPT 的数据部分,是不是有点乱呀?”,张姐扫了一眼,说 “你用柱状图代替表格吧,再把重点数据标红”,没解释 “为什么用柱状图”“标红的逻辑是什么”。

放弃追问:小林其实想问 “不同类型的数据该用哪种图表更合适”,但听到张姐的建议后,觉得 “张姐只是给了表面方法,可能不想花时间教细节”,而且自己也没提前理清 “具体要问哪些点”,再追问怕说不清楚。她也没再找张姐追问,只能自己在网上搜零散的教程试错。

为什么会这样?因为沟通也要成本,更在于很少有人去揣摩我们不成型的问题到底是在问什么。

尝试用 AI 提问,发现 “零沟通成本” 和 “被揣摩的安全感”

而AI不一样,没人会觉得AI有沟通成本。

初步使用AI,我觉得AI是个更智能的搜索引擎;但是更进一步使用,我发现AI更是个好老师、甚至是论道对象。

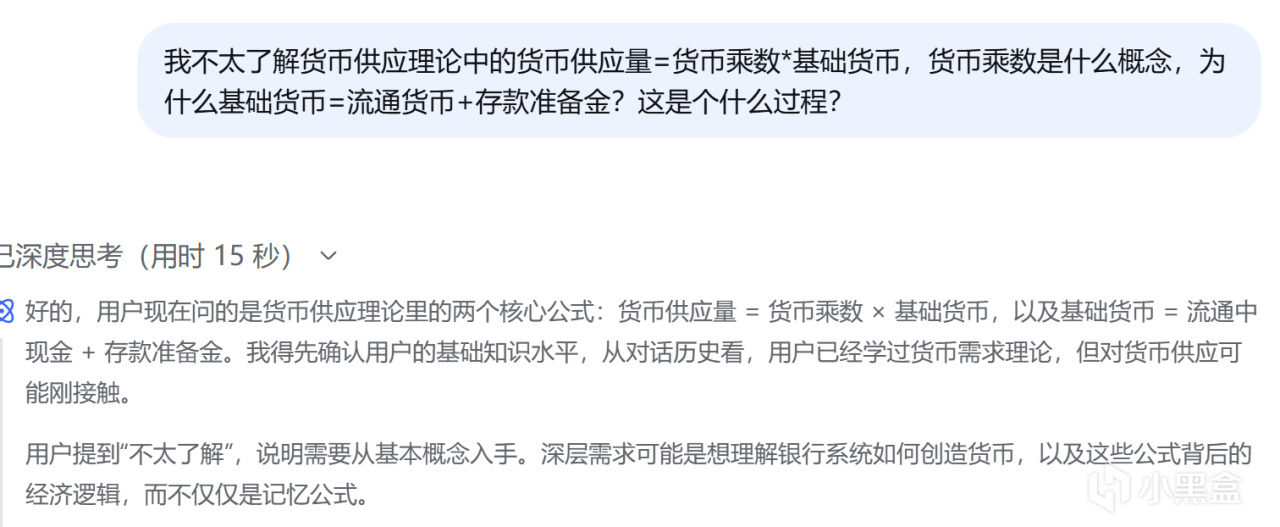

即使面对不成熟的问题,AI也能揣摩你的意图、判断你的问题,并且永远不会拒绝你的追问。

在上面的例子里,AI猜出了我在学习,并根据我之前的对话了解了我的知识水平;面对我说的“不太了解”这种模糊描述,它猜到了我的问题其实是想理解更深层次的概念,而不是只是解释公式,后面它给我的答案也基于理解。

还有一点,AI只会夸你的问题,当我的提问被AI夸“您的问题理解深刻、直指核心”,有一种被老师夸的爽感。

用AI学习的“道”与“术”

那么有了一个没有沟通成本的“论道者”,我们如何提高自己的学习效率?

“道”:形成AI学习方法论

不要把AI当搜索引擎和拍照搜题

很多人诟病AI的一点就在于其幻觉,说AI一本正经胡说八道。但是对于学习新知识这个场景,我们其实学的相对基础,AI的幻觉不强。

另一方面,不要用AI去获取答案,而是去问AI“为什么”。AI学习最重要的就是,你不止想要答案,你需要了解过程,你想要知道的更全面,更具体,而不是一句冷冰冰的“答案就是这样”。

把AI当规划师

对于自学来说,我们很可能苦于面对一块大饼不知从何下手的局面。面对一门新的学科、技能,很可能我们的知识来源于知乎上的一篇回答、老同事嘴里的简短教学、网上不知道哪篇不知更新没更新完的博客。

因此,规划学习方案非常重要,可以让AI推荐教材,找到最符合你需求的书籍;也可以让AI画出一个学习路径图,像是点技能点一样逐步勾勒主线。

把AI当老师和论道者

在学习中,遇到看不懂的、理解不深刻的,用AI去细化这个抽象概念,让 AI 用生活化案例、通俗语言拆解,让AI当一个好老师。

进一步,一个概念如果特别重要、或者你特别感兴趣,还可以与AI交流,进一步深化理解、辅助深度思考:针对知识点提出开放性问题(如:碳中和政策对传统制造业的影响有哪些深层逻辑?),让 AI 提供多视角分析,并且如果对于AI的哪一个观点你有疑问或者不同意,还可以进一步探讨。

用AI检验和巩固成果

学习不能只是学,还需要实际应用去巩固。没有什么比实际场景下的练习题更有巩固效果的,我们可以让 AI 围绕已学内容提出复盘问题,检验知识掌握度。

进一步,可以让AI将所学知识连起来,询问当前主题与之前已经学过的概念有什么关系,是怎么样的关系,逐步形成自己的知识体系,才能举一反三。

更进一步,可以基于已学内容,让 AI 推荐延伸主题(如 “学完‘诗经’后,推荐相关的先秦散文及赏析角度”)增加知识广度。

“术”:提问AI的技巧和实操方法

尽量让AI清楚你的需求

可以尽量具体地描述你的问题。即使你只是对这个概念有模糊不清的疑惑,你也可以明确一下自己的需求。如 “我是经济学业余爱好者,正在了解XXX概念,我的理解很模糊请帮我详细解答”。

提问问题时,尽量缩小范围,不然提问范围太大,AI的回复很可能也比较笼统和复杂。例如“如何写好议论文”→ 先问 “议论文的论点怎么提炼?”

同时,可以限定AI的“教学模式”。指定 AI 回答的形式、长度、侧重点(如 “用分点形式回答,每点不超过 30 字,重点讲实操步骤”“用思维导图结构呈现,包含‘问题原因 - 解决方案 - 注意事项’”。

引导AI“深度论道”

递进式提问:对于AI的回答,如果有地方感觉模糊或者还是不清楚,不要放弃追问的机会,打破砂锅问到底,“针对你刚才说的XXXX,我理解仍有模糊”

反驳式提问:对 AI 的回答提出质疑或补充,推动思路碰撞。如:你举的‘化学平衡’例子我没懂,能不能换一个贴近生活的场景?”

联想式提问:基于当前问题,引导 AI 关联其他已经学过的知识。如:你教了我‘Excel 筛选功能’,那它和‘数据透视表’在处理大量数据时各有什么优势?”

避免AI学习误区

不依赖答案:对 AI 的关键结论,如:“历史事件的原因分析”“专业公式的推导过程”,可补充提问 “还有其他观点吗?”“换一种推导思路会怎样?”,避免信息片面。

不跳过自我思考:这点尤其尤其重要!AI永远是思考的辅助,不是搜题机器。永远以“我” 为主,AI 为辅。借 AI 突破认知边界,突破查找资料和理解的困境,在 “规划 - 学习 - 复盘” 中主动思考,将其作为补充,而不是另一个给你填鸭的老师。

写在最后的话

与虚拟现实、区块链不同,我坚信AI技术会大范围地推动世界变革、重塑这个世界的生产关系,无论这个改变是好是坏。

AI会给我们普通人的生活带来什么?这点来说,我比较悲观。第一次工业革命并没有为英国工人带来什么幸福,他们只是死了,活下去的后代才享受了工业革命的成果。AI会抢走很多人的饭碗、会将很多人抛在时代的浪潮后面,就好像我们的爷爷奶奶对于智能手机时代。

但是,短期来说,每一次混乱和重塑都是普通人的机会。从大的来说,AI带来的效率提升会催生出无数“个性化”的行业,给普通人入局的机会;从小的来说,AI每个人现在都有使用权,简单的比如帮我们写没用的文稿,复杂的比如用AI帮我们学习,合理利用AI能让我们的生活轻松一些。

愿我们都能在时代中不被甩下,永远保持探索和追寻。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![订单取消了,还给我发货[cube_摘墨镜]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/09/28/a8e8aa3d406061b3a950db955ef444d9.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)