古埃及、古巴比倫、古印度與中國並稱爲 四大文明古國

然而,時光流轉,其他三大文明或中斷、或消亡,唯有中華文明歷經五千年風雨洗禮,依然生機盎然。這一獨特現象背後,蘊含着多重深刻原因。

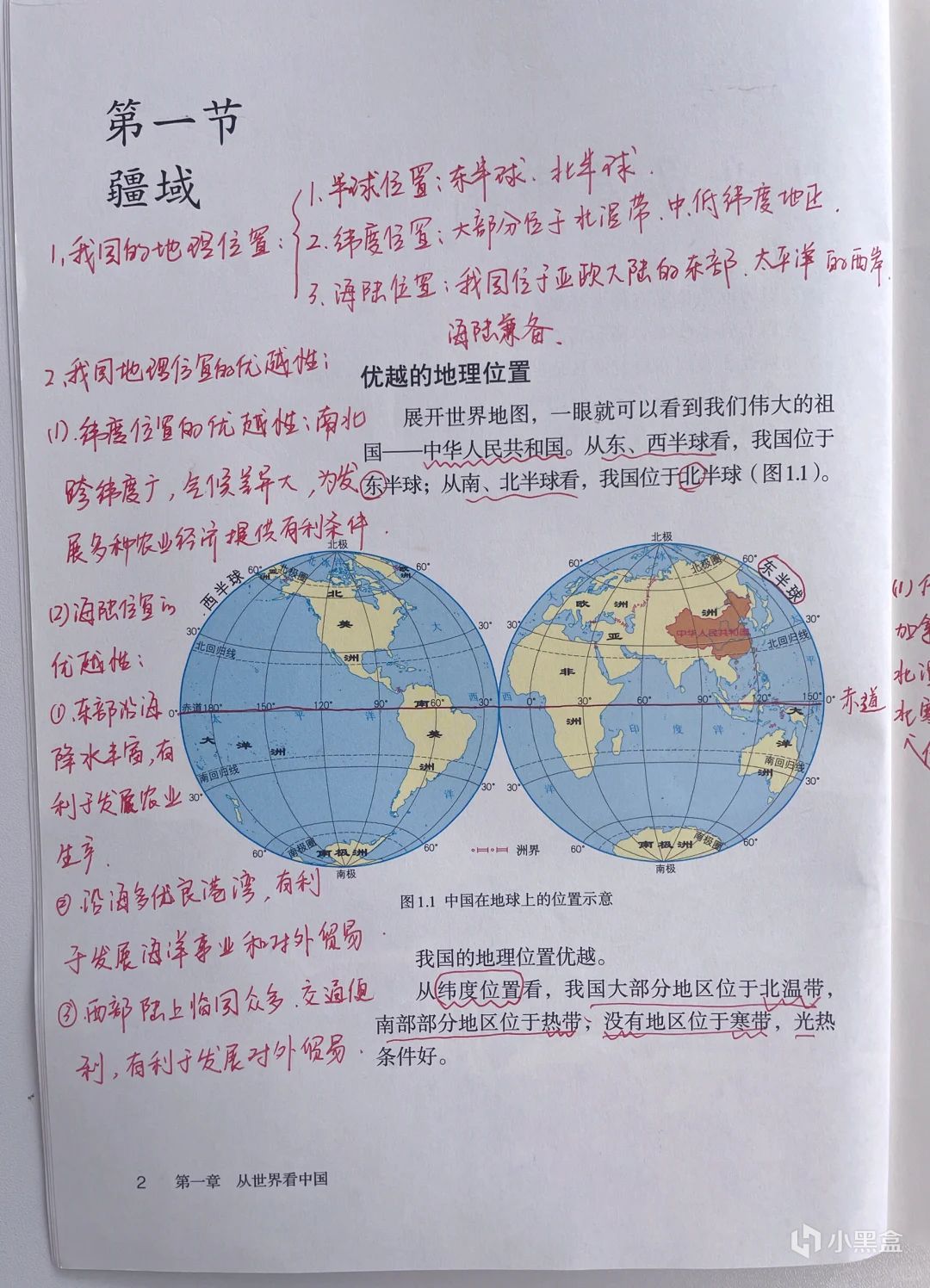

地理屏障

中華文明的發源地擁有得天獨厚的地理優勢,爲文明的存續築起了一道天然屏障。

中國疆域北接極寒的西伯利亞荒原,惡劣的氣候條件使得大規模外敵入侵難以持久;

南部是廣袤的叢林與浩瀚的南海,複雜的地形和海洋阻隔了來自南方的外部干擾;

西部矗立着世界屋脊青藏高原,平均海拔 4000 米以上的高原地貌,在古代交通條件下成爲難以逾越的天塹;

東部則瀕臨太平洋,遼闊的海域同樣起到了有效的防禦作用。

這種相對封閉的地理環境,並非完全阻斷了中華文明與外界的交流,而是在一定程度上減少了外來勢力的直接衝擊。

當其他文明頻繁遭受異族入侵、陷入戰亂分裂之時,中華文明能夠在相對穩定的環境中穩步發展,爲文化傳承和文明延續奠定了堅實基礎。

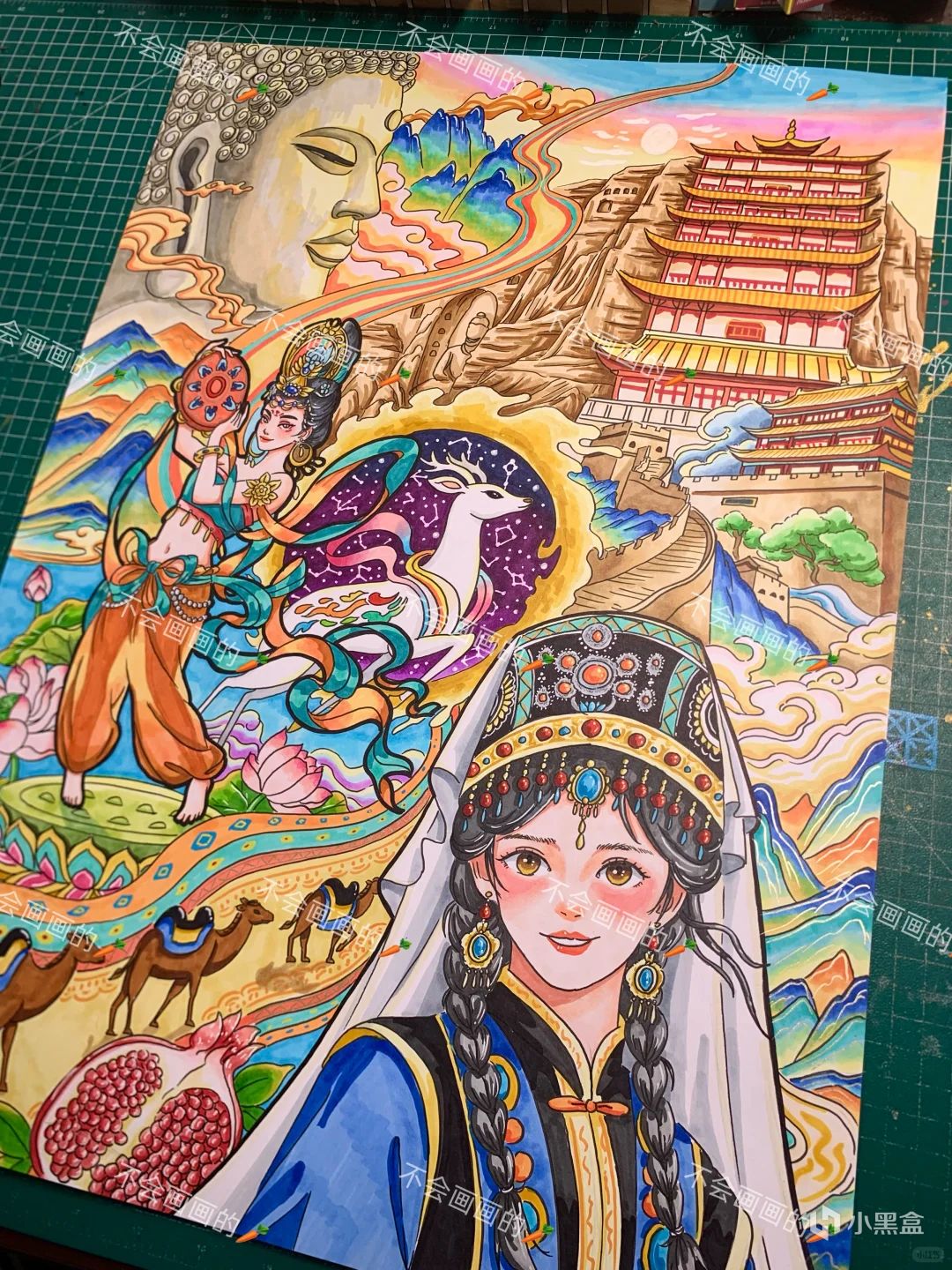

民族融合

與其他文明常因****走向分裂不同,中華文明始終展現出強大的民族融合能力,形成了 “多元一體” 的文明共同體。

從遠古時期開始,華夏民族就秉持着包容開放的態度,對待不同民族並非簡單的征服與排斥,而是通過文化感召、經濟交流等方式,將其逐漸融入自身。

歷史上,無論是匈奴、鮮卑等遊牧民族的遷徙與交往,還是後來蒙古族、滿族建立王朝,最終都被華夏文明所同化。

正如 “五十六個民族是一家” 的理念所體現的,中華文明不強調單一民族的主導,而是注重各民族在文化、思想上的認同。

這種融合並非消滅民族特性,而是在共同的文化內核下,讓不同民族成爲中華文明的共同建設者,極大地增強了文明的凝聚力和生命力。

精神內核

獨特的精神內核是中華文明得以延續的靈魂所在。面對壓迫與不公,中國人民自古就有着 “王侯將相寧有種乎” 的反抗精神,不向命運低頭,敢於打破不合理的秩序。

這種精神貫穿歷史,從陳勝吳廣起義推動社會變革,到近代以來無數仁人志士爲國家獨立、民族復興而奮鬥,始終是支撐中華民族前行的重要力量。

在應對自然災害時,中華文明展現出的積極抗爭態度也尤爲突出。

當洪水肆虐,古人沒有寄希望於超自然力量的庇佑,而是湧現出大禹 “三過家門而不入” 治理洪水的壯舉;

面對乾旱等災害,先民們通過修建水利工程、改進農耕技術等方式主動應對。

這種 “人定勝天” 的信念,讓中華文明在一次次自然挑戰中化險爲夷,積累了豐富的生存與發展經驗。

相比之下,部分古代文明面對困境時,更多依賴宗教信仰或對神靈的祈求,缺乏主動改變現狀的動力,在遭遇重大危機時,文明的延續便容易受到威脅。

制度與文化建設

一系列關鍵的制度創新和文化建設舉措,爲中華文明的傳承提供了堅實保障。

秦始皇統一六國後,推行 “書同文、車同軌、統一度量衡” 的政策,消除了各地在文字、交通、計量等方面的差異,促進了全國範圍內的經濟文化交流,構建了統一的文化基礎。

文字的統一尤爲重要,它使得不同地域、不同民族的人們能夠順暢溝通,文化成果得以廣泛傳播和保存,避免了因文字差異導致的文化割裂。

漢武帝時期,採納董仲舒 “罷黜百家,獨尊儒術” 的建議,將儒家思想確立爲官方正統思想。

儒家倡導的 “仁”“禮”“中庸” 等理念,符合中國社會的發展需求,逐漸成爲中華民族共同的價值追求,進一步強化了思想統一,增強了民族認同感。

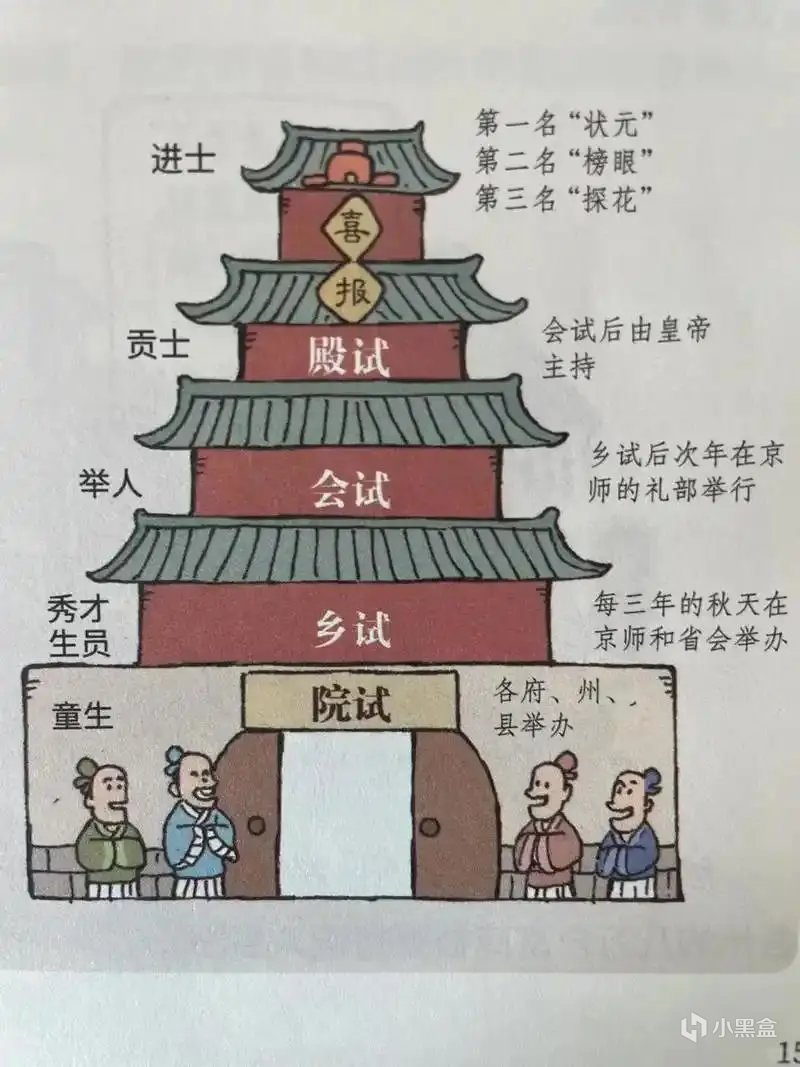

隋文帝創立的科舉制度,打破了世家大族對官場的壟斷,爲普通民衆提供了通過讀書進入仕途的機會,實現了社會階層的流動。

這一制度不僅選拔了大量優秀人才,維護了社會穩定,更推動了教育的普及,使得文化知識得以在更廣泛的範圍內傳播,爲文明的延續注入了源源不斷的活力。

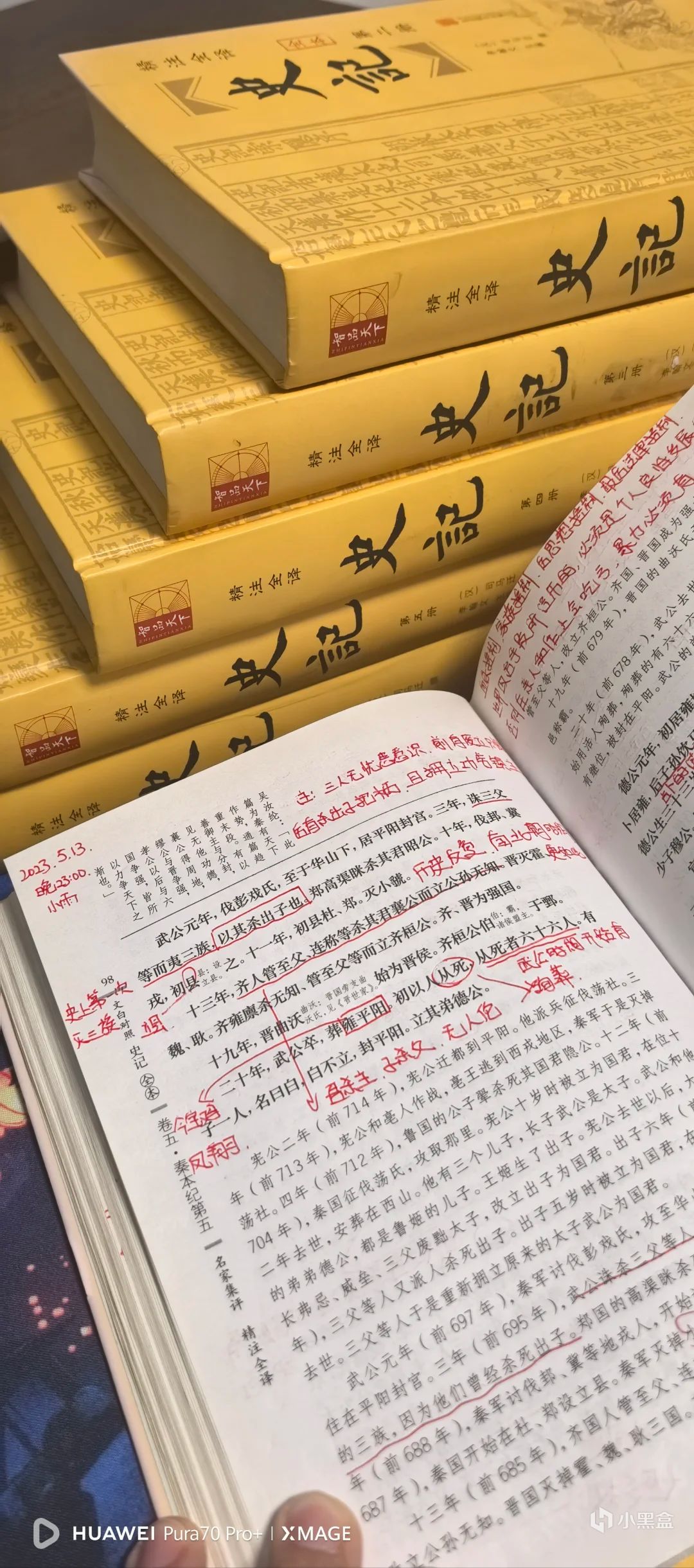

此外,中華文明歷來重視歷史記載。

從《史記》到各朝各代的正史,再到各類地方誌、野史,中華民族用文字詳細記錄了歷史發展的脈絡、重大事件、思想文化成果。

這些豐富的歷史典籍,不僅是後人研究歷史的重要依據,更讓中華文明的傳承有跡可循,避免了因歷史失憶導致的文明斷層。

而古印度等文明,在歷史記載方面存在明顯缺失,許多歷史事件只能依靠傳說或外國文獻推測,不利於文明的完整延續。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![原來這麼多人恐懼狂犬病[cube_驚訝][cube_驚訝]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/10/12/2d5f5f5a2c1f5fb34cb099072e37e477.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)