關於iPhone Air

iPhone Air以“出奇纖薄、輕盈”重新定義iPhone手感,拿在手中彷彿“無物”,它薄至5.6毫米,輕僅165克,是蘋果迄今最薄的iPhone。

機身採用5級鈦金屬邊框,其中80%爲再生鈦金屬製成,既保障堅固耐用性,又賦予機身精緻質感。同時,機身前後做了貼心保護設計:背面抗裂能力較前代提升高達4倍;正面配備全新超瓷晶面板,抗刮劃能力提升至3倍,日常使用更安心。

搭載6.5英寸超視網膜XDR顯示屏,峯值亮度可達3000尼特,強光下也能清晰顯示內容;支持ProMotion自適應刷新率(最高120Hz),滑動屏幕或播放高幀率內容時,體驗絲滑流暢;抗反射能力進一步增強,戶外等光線複雜場景下,視覺體驗依然出色。

核心動力來自A19Pro芯片,採用第三代3納米制程,擁有6核中央處理器、5核圖形處理器與神經網絡加速器,搭配Apple設計的C1X新版調制解調器,性能與能效雙雙飛躍,這次不是閹割版本了,而是全系都一致的;單看CPU,速度較iPhone14Pro芯片最高提升40%;C1X調制解調器讓iPhone Air能效刷新iPhone紀錄,日常任務輕鬆駕馭。

採用“二攝一體超先進”的4800萬像素融合式攝像頭系統,主攝爲4800萬像素融合式主攝,光學變焦選項支持1x、2x,日常記錄或捕捉特定場景時,能帶來清晰出色的成像效果,拍攝更靈活。

這麼薄,但多項技術集成於iPhone Air的擴展平臺中,既提升性能表現,又爲高密度大電池留足空間,兼顧強勁性能與續航體驗。

iPhone Air是最近幾代裏目前唯一支持eSIM卡的,且支持雙eSIM技術,可激活兩個eSIM。iPhone Air(型號:A3518)其他所有iPhone機型(包括在非國行機)均無法安裝中國大陸運營商提供的eSIM配置文件。

你可以,查看iPhone零售包裝盒的背面,上面會標註與你iPhone機型相關的技術規格。部分包裝盒可能帶有二維碼,掃描後可顯示技術規格。進入“設置”>“通用”>“關於本機”。在“型號名稱”右側,你會看到部件號;輕點部件號即可顯示型號。

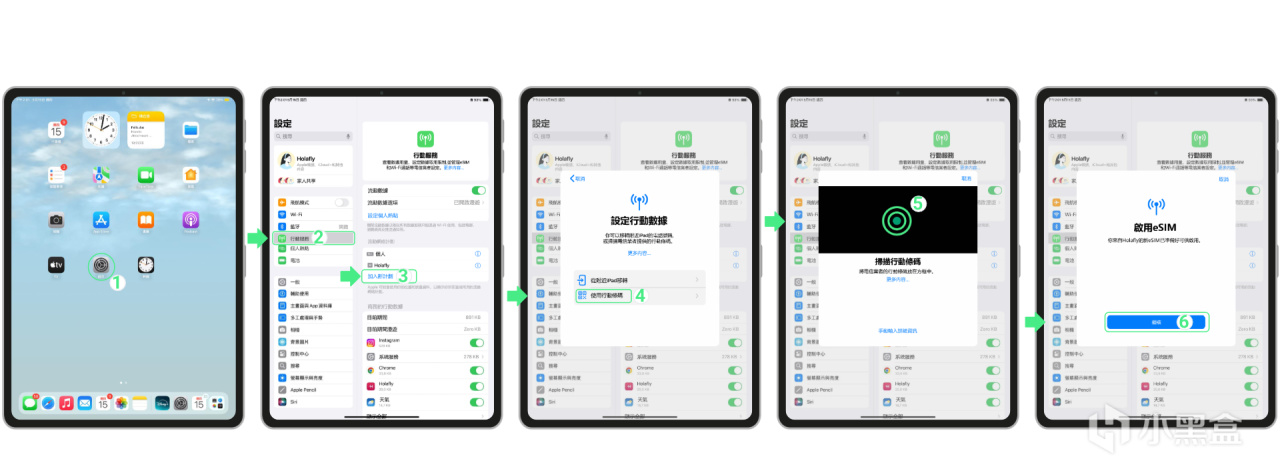

不過在國內,僅部分運營商支持eSIM功能,這個部分其實目前只有聯通。激活iPhone Air的eSIM功能,你得前往中國聯通營業廳。營業廳工作人員將協助你完成必要的身份驗證,並激活eSIM功能。

爲了不多次往返,前往中國聯通營業廳前,最好完成iPhone Air的開機設置。將你當前iPhone中的數據遷移至iPhone Air。攜帶本人有效身份證件(如身份證或護照);如有需要,還請攜帶你現有的SIM卡。

去國外呢?當你拿着國行版iPhone Air(型號:A3518)前往國外,可激活當地運營商提供的eSIM功能。激活時,你需開啓定位服務。

那麼啥是eSIM卡?

eSIM 是 embedded SIM(嵌入式SIM卡)的英文縮寫,本質上是將SIM芯片直接嵌入或集成至終端設備內部的一種SIM卡形態。它和傳統需物理插拔的SIM卡存在顯著差異,摒棄了實體卡槽的設計,轉而把SIM芯片直接整合到終端設備裏。得益於實體卡槽的取消,終端設備在進行工藝設計時,無需再爲通信模塊預留專門的安裝空間,這使得設備在實現輕薄化設計以及提升防塵防水性能上,都能獲得更優的設計效果,這不就剛好用到iPhone Air上了嗎。

此外,eSIM和傳統SIM卡的另一大區別,在於它運用了遠程數據配置技術,也就是 RemoteSIMProvisioning(簡稱 RSP)。藉助eSIM遠程管理平臺,用戶能夠選擇全球範圍內支持eSIM 的各類通信網絡,而且可以根據自身需求以及設備所在位置的網絡配置狀況,實現網絡的動態切換,進而讓用戶時刻都能享用到當地優質的通信網絡服務。

eSIM哪來的?

2011年,蘋果公司率先提交了eSIM 技術的首項專利申請,在申請文件中,蘋果宣稱該技術能夠讓通訊設備(如 iPhone)擺脫傳統SIM卡插拔的限制,直接通過設備接入運營商提供的無線網絡服務。蘋果研發這項技術,一方面是爲了讓用戶使用通訊網絡時更加便捷,另一方面,由於手機不再需要SIM卡,未來的手機有望變得更輕薄、更具美觀性,這也契合手機形態的發展潮流。

2014年,蘋果公司首次將eSIM 技術應用到其智能產品領域。同年 9 月的新品發佈會上,第二代 iPad Air2 的推出標誌着eSIM 技術正式步入商用階段。iPad Air2 用戶在使用蜂窩網絡時,無需插入實體電話卡,只需在設備中通過eSIM 即可選擇心儀的運營商網絡,並選購合適的網絡服務套餐及相關產品。不過,該產品剛推出時,僅有 4 家運營商支持eSIM 業務,這在一定程度上制約了當時eSIM 服務的發展與普及。好在經過蘋果公司的大力推廣,此後衆多國家的數百家運營商都開始支持eSIM 服務,但當時中國、日本、韓國這三個亞洲通訊市場並未包含在內。

2017年在推出首款搭載eSIM 技術的平板電腦之後,蘋果公司又發佈了首款支持eSIM 功能的Apple Watch S3。用戶使用時無需購買和插入運營商的傳統SIM卡,通過eSIM 應用直接下載運營商的通訊資源,就能實現數據連接與語音通訊。然而,這款智能手錶在中國市場的發展並不順利,甚至可以說是充滿波折。該產品在國內上市時,僅得到了中國聯通的支持,中國移動和中國電信均不支持這款智能手錶的eSIM 應用,這大大增加了該產品eSIM 功能的侷限性。而且,中國聯通也沒有投入足夠的資源去適配這款產品的eSIM 功能,僅在廣州、深圳、上海、天津、長沙、鄭州這6 座城市開展試點,這進一步縮小了eSIM 功能的使用範圍。如此一來,該產品所具備的eSIM 功能更像是一款實驗性的功能,與真正實現商業化普及還有很大的差距。

爲什麼只有聯通支持eSIM

上面你看到了,僅獲得中國聯通支持可能比較迷,那從頭捋一下;2019年12月20日,工信部正式作出批覆,允許中國聯通在穿戴設備領域開展一號雙終端業務,並在全國範圍內開展服務試驗。這一批覆標誌着中國聯通成爲當時國內唯一一家獲准開展eSIM 獨立號碼與一號雙終端雙業務全國服務試驗的運營商,同時,聯通也是國內首家擁有eSIM 管理平臺自主知識產權的運營商。在聯通之後,國內另外兩家主流運營商也隨之跟進,積極推動eSIM 業務在國內的落地發展。

2020年10月19日,工信部就中國移動與中國電信兩家運營商提出的 “在物聯網應用場景中開展eSIM 試點” 申請,正式作出批覆,爲這兩家運營商的eSIM 業務試點工作鋪平了道路。

2021年11月1日,國家工信部正式發佈《“十四五” 信息通信行業發展規劃》。該規劃不僅清晰勾勒出未來五年信息通信產業的發展藍圖,更是未來五年國家爲加快網絡強國與數字中國建設、推動信息通信行業高質量發展、引導市場主體規範經營、合理配置政府公共資源而制定的重要指導性文件。此次規劃的出臺,爲eSIM 技術在國內的應用發展注入了強勁動力;同時,從規劃內容中也能明確看出,國家在數字化新基建領域的未來支持方向,尤其凸顯了信息通信產業對全社會經濟發展的關鍵戰略支撐作用,更明確了支持通信產業以先導性姿態發展的戰略導向。

但是eSIM怎麼突然停了?

2023年7月,國內三大運營商先後發佈公告,以 “業務維護升級” 爲由暫停受理新用戶的eSIM 相關業務,包括一號雙終端及獨立eSIM 卡辦理,且未明確恢復辦理的具體時間。這一舉措背後,既涉及技術安全層面的考量,也與市場競爭格局的變化密切相關。

從技術安全角度來看,儘管eSIM 的遠程寫入功能帶來了操作便利,但其認證流程、加密技術及防護機制的標準均顯著低於實體 SIM 卡,導致安全性存在明顯隱患。業內分析指出,eSIM 在數據傳輸過程中存在泄露風險,且實名制監管難度較大,這使得不法分子有機可乘 ,他們可通過虛假身份信息批量註冊eSIM 號碼,進而實施電信詐騙或羣發垃圾短信。據2024年***公佈的數據顯示,藉助eSIM 遠程制卡技術實施的詐騙案件數量較上年同比大幅增長 37%,這一數據也印證了安全風險的實際危害。

從市場競爭層面分析,eSIM 技術的普及簡化了用戶更換運營商的流程,打破了傳統攜號轉網的繁瑣環節,使用戶可通過在線操作輕鬆完成運營商切換。而傳統 SIM 卡業務長期以來是三大運營商的核心營收來源,以中國移動爲例,2023年其個人市場收入佔全年營收的 48.5%,且實體 SIM 卡業務還支撐着龐大的生產、分銷網絡及客服體系。這種便捷的轉網方式,對運營商長期依賴的 “用戶鎖定” 傳統商業模式形成了強烈衝擊,運營商因此擔憂用戶大規模流失可能引發的市場份額萎縮與經營收入下滑。

對於運營商而言,這種業務模式的變革需要時間進行全面評估與調整。一方面,他們需要升級系統以強化eSIM 的安全防護,例如後續推出的雙向機卡鎖定、跨境寫卡禁用等措施;另一方面,還需在傳統業務與新興技術之間尋找平衡,消化實體卡體系可能面臨的成本衝擊。因此,此次暫停辦理可視爲運營商內部評估市場影響、調整發展戰略的緩衝階段,爲後續業務重啓進行必要的準備。

現在iPhone Air的發佈是否意味着eSIM相關方面已經成熟可行了?

近年來,隨着技術研發的持續推進與優化升級,eSIM 技術在安全管控領域的表現已取得明顯突破。像一號多終端計費標準的統一、eSIM 註冊環節實名制的加強,以及需經業務調度方可允許跨網切換等規則的落地,切實降低了eSIM技術應用過程中的安全隱患。與此同時,經過前期的市場評估階段,運營商在eSIM業務的增長路徑與商業模式探索上也迎來新突破,進一步加強與物聯網、5G新應用場景的融合,積極嘗試創新型服務形態與收費模式,爲業務後續推進奠定了基礎。

由此可見,基於相關新規的出臺落地與政策導向的明確,eSIM 業務恢復辦理的時機已逐步成熟。在此形勢下,楊光指出,eSIM 業務的重啓不僅有望成爲未來國內運營商業務體系中的重要組成部分,還能助力提升中國運營商的國際競爭實力,更優質地服務跨國用戶與企業客戶。目前,我國eSIM 產業鏈各關鍵環節已構建起完整的產業佈局,覆蓋了芯片設計與製造、模組研發、平臺服務、終端設備生產以及基礎電信運營等核心領域。

伴隨eSIM 業務的重啓,我國eSIM 產業的發展前景再次成爲市場關注的焦點。根據 GSMA 發佈的研究報告預測,截至2025年年底,全球支持eSIM 的智能手機連接數量將達到約10 億;到2030年,這一數字將進一步增長至69 億,佔全球智能手機總連接數的四分之三。而在物聯網領域,預計到2026年,全球採用eSIM 技術的物聯網連接數量將從2023年的2200 萬增長至1.95 億。

從2025年世界移動通信大會披露的信息上來看,紫光展銳、翱捷科技等國內芯片企業已具備eSIM 芯片的自主研發與量產能力;廣和通、移遠通信等模組廠商也已推出多款支持eSIM 功能的蜂窩模組,且這些模組已廣泛應用於各類物聯網終端設備。儘管此前國內手機廠商未能大規模推廣支持eSIM 的手機產品,但它們在該領域的技術儲備與研發實力是不容置疑的, 一旦相關政策允許,華爲、小米、OPPO、vivo 等主流手機廠商必將快速推出支持eSIM 功能的手機與平板電腦產品。

即便暫不涉及手機領域,僅憑藉物聯網與智能穿戴這兩大領域,國內市場也有望成爲eSIM 技術充分發揮價值的重要應用場景。以物聯網領域爲例,eSIM 技術與工業傳感器、車載終端、農業大棚溫溼度傳感器等設備具有天然的適配性:應用該技術不僅能大幅降低設備故障率,還能節省佈線成本,進而提升整體運營效率,目前已在相關場景中得到廣泛應用。

這次iPhone Air又是第一個養螃蟹和喫螃蟹的廠家,最後再說下,當前市場中廣泛普及並通用的 Nano SIM 超小卡,其推廣進程與 iPhone 的發展有着密不可分的關聯。

2012 年,蘋果發佈iPhone5,在此期間,蘋果公司與諾基亞公司分別提交了各自設計的Nano SIM卡尺寸方案 ,兩家企業爲推動 Nano SIM 超小卡尺寸標準的統一展開了多輪博弈,最終蘋果贏了。如今行業內通用的 Nano SIM 卡方案標準,正是蘋果公司最終確定的12.3×8.8 毫米尺寸規格。自該標準確立後,可插拔式 SIM 卡的尺寸規格便一直沿用至今····

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com