自2021 年首部作品問世以來,紙嫁衣系列就憑藉緊扣民俗的懸疑劇情、立體豐滿且讓人印象深刻的角色,以及趣味解謎中巧妙融入的中式元素,僅用四年便圈粉無數,積累了大批忠實玩家。

可誰也沒想到《紙嫁衣8》的結局,玩家的差評鋪天蓋地。

紙嫁衣系列向來有兩個核心亮點:一是民俗懸疑恐怖包裹下的愛情故事,二是充滿創意的解謎設計。而《紙嫁衣8》的差評,多半集中在劇情上,遊戲結局直接從恐怖風轉向修仙線,玩到最後才發現,所謂的“半剎鬼仙” 竟然是真的成仙了。

這次《紙嫁衣8》把故事視角拉回了初代核心角色寧子服、聶莫琪、聶莫黎三人身上。對從第一部就一路追更的老玩家來說,這份情懷迴歸本讓他們充滿期待。遊戲的核心框架也沒脫離系列經典風格:恐怖氛圍的基調沒變,中式民俗恐怖元素依舊是主打,陰森的場景搭配詭異的音效,延續了系列向來的沉浸感。

可問題在於,解謎難度明顯下降,再加上缺乏足夠驚悚的情節,恐怖氛圍被削弱了不少;原本作爲輔助的劇情,反倒成了決定遊戲口碑的關鍵。

實際上,遊戲前四章的表現還算穩定,可從“莫黎成仙” 這段劇情開始,敘事邏輯就徹底亂了。按遊戲設定,成仙要先度過 “情劫”,可這情劫的門檻卻低得離譜。官方最後解釋“無情人看見情就能成仙”這番說法本就牽強,莫琪被樟柳神重傷後,毫無過渡就飛昇,更讓人無法理解。

作爲大反派的莫黎,竟然就因爲妹妹懷了雙胞胎,最終成仙失敗。

類似於這樣與原本的世界觀相距甚遠的結局,上一次還是《寒蟬鳴泣之時卒》沙都子大戰梨花。

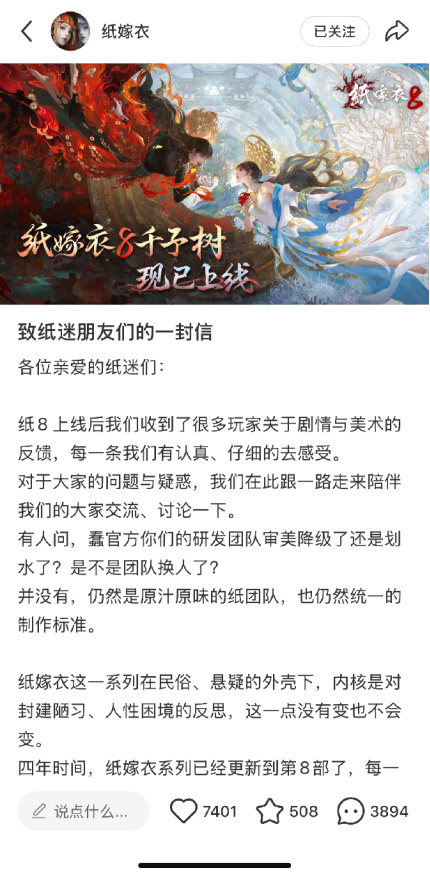

官方團隊面對玩家的質疑,還給粉絲寫了一封信解釋,沒有換團隊,只是敘事革新。

所以,這個走過四年的經典中式恐怖遊戲,續作8被稱爲最差的一部,到底出了什麼問題?

中式恐怖內核:熟悉空間的秩序崩壞

中式恐怖的獨特性在於它構建了一套完全異於西式恐怖的“詭異美學”體系。根據馬克・費舍爾的幽靈學理論,西式恐怖多依賴怪異體驗。即外部入侵者對日常秩序的破壞,如吸血鬼、異形等明確的他者威脅。

而中式恐怖則更強調詭異感,通過“本該缺席卻執着在場之物”製造心理壓迫。這種美學差異在《紙嫁衣》前作中得到完美詮釋。當玩家在遊戲中看到婚房裏倒置的喜字、供桌上豎插的筷子、樓道里突然出現的繡花鞋時,引發恐懼的並非這些物品本身,而是它們所暗示的日常秩序崩壞。

中式恐怖非常強調「禁忌」。

《紙嫁衣》系列早期成功的關鍵,在於將冥婚、紙人、戲曲等民俗元素轉化爲「空間幽靈」的載體。

在第一部中,戲服試穿觸發的記憶閃回、皮影燈投射的詭異影子,都不是簡單的視覺驚嚇,而是通過玩家的交互行爲,讓封建禮教對個體的壓迫具象化爲可感知的恐怖體驗。同樣在《煙火》中,中藥櫃抓藥環節需嚴格遵循陰陽五行規律,錯誤組合會觸發死亡結局,也是打破禁忌、秩序就會發生恐怖的事。

中式恐怖的詭異感還體現在對封閉空間的利用上。無論是《紙嫁衣》的奘鈴村、《港詭實錄》的九龍城寨,還是《回門》中的民國宅院,這些空間都具有強烈的熟悉性特徵。

這些空間對於中國人來說,場景都是熟悉的鄉村、都市或家族環境,卻通過細節異變成爲鬧鬼的場域。玩家在這些空間中遭遇的並非外來怪物,而是本該存在的人缺席了,或者是不該出現的幽靈卻無處不在。空蕩戲院裏自動響起的唱腔、午夜空無一人的鄉村私塾裏浮現的板書、鏡中本該映出自己卻變成他人的倒影等等,可以說,是中式恐怖最爲精妙的心理操縱。

必然的商業化壓力

早期《紙嫁衣》系列成功的核心在於其構建了一個嚴謹自洽的民俗恐怖世界觀。

首作以“六葬菩薩”信仰爲核心,巧妙融合玄奘取經的歷史傳說與地方民俗,創造出一個似真非假的恐怖敘事體系。遊戲將杜撰的“六葬菩薩”信仰附會於玄奘取經的歷史事件,甚至添加了唐代狄仁傑清剿淫祀的記錄,這種歷史與虛構的交融當初一經發布格外吸引衆多玩家。

但到中後期,空間敘事格外模板化,早期作品中的奘鈴村、末水村和益昌鎮等異質空間,都遠離現代社會,交通不便,通訊信號消失,延續着古老的信仰與儀式,形成了獨特的無物之陣。而在續作中,這些空間逐漸變成了恐怖堆砌場所。

與日恐對比的話,日式恐怖遊戲的空間更像是更接近生死混亂地帶。

《零:紅蝶》的皆神村建在黃泉入口之上,玩家會看到牆壁滲出鮮血、地面浮現手印,空間本身成爲詛咒的傳播介質。與奘鈴村的人爲封閉不同,皆神村的隔絕是超自然力量的產物,村民既是詛咒的執行者,也是被吞噬的受害者。

中式恐怖的空間本身是中性的,像《紙嫁衣》系列涉及的私塾場景,將恐怖歸咎於外部民俗勢力的入侵,而經典日恐《屍體派對》將天神小學設計爲平行世界,30 年前的謀殺案血跡永遠無法擦除,不同時空的受害者幽靈在此重疊,教室、醫務室、樓梯間都成爲創傷記憶的容器。

這個空間的恐怖來自歷史的不斷重演,而非具體反派的威脅,玩家每推開一扇門都可能闖入另一段悲劇,完全是日式恐怖對宿命輪迴的偏好。

《夜勤事件》的公寓空間則通過物品移位、門窗異常等細節,將獨居女性的日常環境轉化爲心理牢籠,恐怖感來自對安全感的漸進式剝奪,這種設計雖無民俗元素,卻延續了日式恐怖對日常異化的擅長。

《零:紅蝶》的射影機機制要求玩家必須直面幽靈才能拍照驅邪,每次成功拍攝都是對生死界限的短暫突破,卻無法改變空間本身的詛咒屬性。換句話說,中式恐怖相信規則可以被打破,日式恐怖則認爲規則只能被認知。

也許是小衆題材的成功讓人無法停下來思考,《紙嫁衣》以每半年一部如此快的速度不斷推出續作,這種工業化生產模式必然導致劇本打磨時間被嚴重壓縮。

微恐遊戲的變現模式進一步強化了這種傾向,皮膚付費已成爲《第五人格》《超自然行動》等此類遊戲的重要收入來源,這種視覺驅動的消費需求,自然會讓開發者將資源傾斜到美術而非劇本。

另一款中式恐怖解密遊戲《殘穢的我們》製作人說,選擇章節式開發實在是資金壓力下的現實選擇,小工作室不得不在創作深度與生存需求間艱難平衡。這種困境導致兩種極端創作:要麼像《紙嫁衣》那樣犧牲質量追求效率,要麼像某些獨立作品那樣因資金不足導致敘事殘缺。而審查環境的不確定性,更讓開發者在題材選擇上趨於保守,多數作品迴避現實題材,轉而躲進架空民俗的安全區,造成劇本主題的普遍膚淺。

一切追求簡化

新世代玩家確實展現出與前代不同的偏好。他們既追求恐怖體驗帶來的刺激感,又抗拒過度壓抑的氛圍;既重視文化認同感,又反感的說教式表達。這種複雜需求本應推動創作升級,卻被簡單等同於輕度化、社交化的單向選擇。

當下多數作品要麼像《紙嫁衣8》那樣將解謎簡化到非常簡單,要麼像某些微恐遊戲那樣完全放棄敘事,陷入兩個極端。

平衡敘事和玩法,這條路或許艱難,但正如《殘穢的我們》製作人所說:“不幸的人們不應被遺忘,那些曾經鮮活的故事值得被講述”,這或許就是中式恐怖遊戲最本真的創作初心。

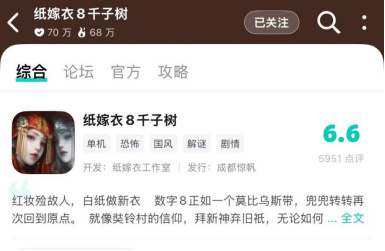

截至9月1日,遊戲上線近兩個月,taptap評分6.6分,所有系列目前評分最低。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com