“沒有你哪來現在的我?”

在同人社團“Cut a Dash!!”所創作的漫畫《16bit的感動》(16bitセンセーション)中,有這麼一個橋段讓我印象深刻:

1997年5月,在美少女遊戲製作公司Alcohol Soft內,漫畫的女主角上原芽衣子,正就剛剛發售的話題遊戲,與同爲原畫組的新同事們聊得熱火朝天。但就在她試圖將話題遞給作爲前輩的下田香織時,卻從這名平常總是笑呵呵的資深美少女遊戲愛好者臉上,看到了一種少有的糾結。

《16bit的感動》是以九十年代美少女遊戲業界生態爲主題的同人漫畫

香織所煩惱的,是美少女遊戲在“構成形式”上的改變。

對來自八十年代末期的香織來說,美少女遊戲的形式早已完成了必要的硬件和價值觀迭代,在經歷了從DOS到Windows、從“大男主時代”到“大女主時代”的轉換後,九十年代的美少女遊戲,已然進入了一種極度理想的“完全狀態”——這是一種強調“從0到1”,在跳出成人內容至上主義的固有印象後,業界所摸索出最接近現代“電子遊戲”的構成形式。

但眼下,同僚們所熱議的這部作品,卻又代表了一種完全不同的全新模式——這種模式更注重文字在遊戲中的比重,將大量筆墨傾注在了“從0到1”之後的故事,它削減了玩家與女主角相遇所需的努力,轉而開始用更加純粹的文字,對角色的內心與情感世界進行深度刻畫。

在資歷更老的香織看來,這種對單一內容的過度依賴,反倒更像是面對主流市場時的妥協與衰退——雖然理性告訴她這沒有什麼問題,但在情感上終究無法坦率接受。

或者,我們也可以換一種更加現代化的方式,來形容這種心境——“遺老精神”。同樣身爲資深美少女遊戲玩家,更是執筆作家的若木明喜老師,在漫畫註釋中寫道:包括我在內,像香織這樣的人在當時並不少見。但現在看來,你便會發現這其實是一種極其具有先見之明的做法。

當時,剛剛踏入業界不久的Leaf,學着《弟切草》和《恐怖驚魂夜》(かまいたちの夜)的樣子,給這種形式取了一個高大上的名字——“視覺小說”(ビジュアルノベル)。

“視覺小說”與其他同類遊戲的最大不同在於,它就像真正的小說一樣,將經過工整排列的文字,覆蓋在了遊戲CG或角色立繪上。而這種做法從思維層面,突破了此前DOS時代美少女遊戲所遺留下的信息密度與表現力瓶頸,更有效削減了日益增長的遊戲開發成本,使所有創作者都可以將更多的資源,投入到情節和角色刻畫上——不需要過多解釋,因爲這正是今天絕大部分人最熟悉的美少女遊戲形式。反之,類似《在世界的盡頭歌唱愛的少女YUNO》或《DESIRE 背德的螺旋》這樣,將舊時代精神給發揮到極致,講究“全方位”發展的作品,已然從市場上失去了蹤影。

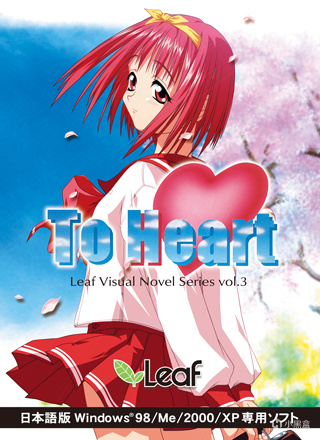

而漫畫中,這部引起香織糾結的作品,就是本文的主角——成人遊戲品牌Leaf在1997年推出的“視覺小說系列第三彈”,以校園戀愛爲主題的《To Heart》。

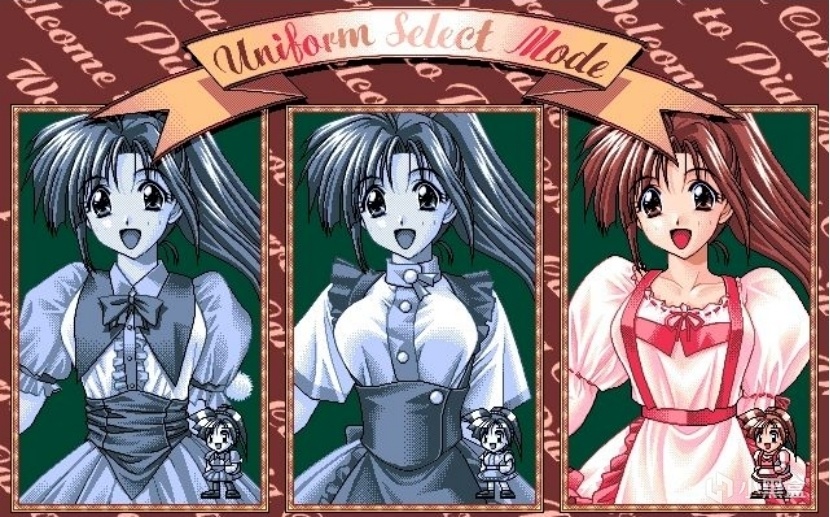

《To Heart》(1997)

在爲期兩個月的時間裏,玩家所扮演的主人公需要通過不斷觸發與特定角色間的事件,最終完成對心儀女主角的攻略——

在各類“校園戀愛”主題故事充斥着市場的今天,這樣的故事編排或許會讓你感到缺少新意,但在許多開發者都試圖通過更加過激的內容描寫,勾起目標用戶購買慾的彼時,這種以描寫日常生活爲主題所創作的作品逐漸增多,其實正是成人遊戲價值觀向着現代化轉變的重要信號。

《To Heart》發售的前一年,也就是1996年,Leaf以“視覺小說”的名義,先後推出了《雫》與《痕》兩部作品,儘管兩者同樣具有空前的跨時代意義(尤其是開創了“電波系”角色屬性的《雫》),但它們在題材選擇上就更加偏向DOS時代流行的成人與黑暗風格——性與暴力所帶來的感官刺激,依然在敘事過程中佔據着主導位置。

相比之下,《To Heart》沒有黑暗深邃的故事主軸,也沒有超出你意料的展開,就像《同級生》用“箱庭”構築了“矢吹町”的暑假生活一樣,被粉絲們奉爲“天才腳本家”的高橋龍也,則用大量淺顯細碎的日常文字,將從高一暑假結業式到高二修學旅行爲止,兩個月裏的校園生活連接成了一張開闊且生動的網狀故事線。

這是一種以“角色”和“學園生活”爲本的創作方式——《To Heart》的日常段落充滿了僅屬於“學生時代”的“無所事事”感,不管是在課間、放學回家的路上,又或是每天的時段交替中,玩家都能看到故事被角色間,某些“無意義”的對白或心理獨白塞滿,有時,是爲了散播傳聞而吵架鬥嘴,有時,又是爲了吐槽法定假日的安排不公,這種類似短篇日常輕喜劇式的情節,被高橋龍也錯落有致地安插在了故事的每個非重要段落,進一步強化了《To Heart》世界觀下的日常氣質。

日後的訪談中,高橋龍也在總結《To Heart》的創作方法論時,用“四格漫畫”打了個比方——這是一種鬆散且缺少主軸的作品模式,要的是那種“不管讀者從哪一頁翻開,都能感受到故事的有趣之處”的效果。回頭看看,《To Heart》的日常段落確實有這種感覺——絕大部分時間,你能看到的只是主人公與好友間的插科打諢,雖然不痛不癢,卻也生動有趣。

可你也要承認,在整體形式新穎的同時,誕生於DOS與Windows交替時代的《To Heart》,依然殘留了某些老牌美少女遊戲的特徵,比如依舊繁雜的角色攻略方法,或在涉及人物交際時,某些具有爭議的情節設定。

《To Heart》的遊戲系統,其實更像是簡化後的《同級生》,是“FLAG管理式”和“好感度累積”機制結合下的產物——玩家想要成功攻略角色,就必須在每天的自由活動時間中,前往相應的地點,選擇正確的好感度分支,樹立相應的事件FLAG。

雖然《To Heart》身爲現代美少女遊戲的原型,但它卻沒有今天許多美少女遊戲那般清晰的“共同路線”“個人路線”定義——儘管相比其他同類型作品,《To Heart》已經在攻略方法上做到極盡簡單,但本作的頭號女主角“神岸光”,還是因爲她與其他角色完全不同的攻略方式,讓那處於個人電腦與互聯網尚不發達時代的玩家連連碰壁……說實話,就算到了今天,我也沒有自信能在沒有任何信息提示的情況下,看到她的結局。

或許,也正是因爲這些舊時代通病的存在,加之《To Heart》本身自帶的成人遊戲身份,使得許多新生代玩家或文化研究者在回顧歷史時,常常容易下意識忽視《To Heart》在二十一世紀AC**業價值觀,乃至日本亞文化進步中,起到的巨大歷史意義。

儘管在類似話題中,我向來傾向將《同級生》《心跳回憶》《櫻花大戰》與《To Heart》,並稱爲九十年代對後世影響力最大的四款美少女遊戲,但《To Heart》對亞文化的貢獻,其實遠不限於遊戲行業。

1997年,《To Heart》的發售迅速在個人電腦用戶中形成話題,而這也回到了文章開頭的《16bit的感動中》中,那場發生在原畫組之間的熱烈討論上。三人的話題中心,是自己最喜歡遊戲中的哪名角色——這其實正是《To Heart》玩家們,在當時歷史背景下的真實寫照。

《To Heart》“初期階段”有着多達八名可攻略角色,在當時的同類遊戲中,這個數量不多不少,但能做到讓“每一名角色”都給玩家留下深刻的印象,並不是一件容易的事情——可負責主筆的兩位腳本家,確實做到了這點。而在日後看來,這一方面依舊歸功於上文所提到的全新創作模式,另一方面,則來自《To Heart》超前性的角色設計理念。

因爲徹底脫離了PC98或DOS時代常見的性與暴力主題,所以《To Heart》中的角色們人格不再需要與成人內容綁定。沒有了這一限制,腳本家們算是徹底放開了手腳——而最直接的結果,就是《To Heart》中出現了大量具有“非單一屬性”的複雜角色:

從早到晚與主人公形影不離的犬系青梅竹馬“神岸光”;看似大大咧咧實則對戀情抱有消極心理的損友“長岡志保”;精通黑魔法的無口系學姐“來棲川芹香”;外表乖巧實則性格孤僻的傲嬌班長“保科智子”;害怕誤傷他人的超能力少女“姬川琴音”;操着奇怪口音的金髮混血少女“宮內雷米”;以及,體型嬌小卻精通格鬥技的努力型學妹“松原葵”。

需要重申的是,《To Heart》誕生的時間點尚處1997年,儘管對“萌”的認知模式已經開始深入御宅族羣體,但更多人對其的第一印象,仍然無法完全脫離八十年代末期的“蘿莉控風潮”(ロリコンブーム)與一衆負面風波。此時,在形態上最接近現代萌文化的作品,還是高橋留美子的《福星小子》,而最具啓發作用的角色,則是1995年播出的現象級TV動畫《新世紀福音戰士》中出場的“凌波麗”與“明日香”。

《To Heart》的出現,在很大程度上拓寬了“萌”文化的邊界——它打破了包括“世界觀趨於保證一體性”在內,許多不成文的創作規則,在“現實校園”的基礎架構上,加入了輕度的超自然與SF要素,爲現代大量遊戲、動畫、漫畫與輕小說等文娛作品,奠定了理論與實踐基礎。

在《To Heart》各具魅力的角色當中,尤其出名的,是故事進入第二學期後出場的女僕機器人“MHX-12瑪露奇(遊戲中簡稱“瑪露奇”)”——她的出現,在日後徹底改變了日本同人、動畫與遊戲界對“萌”的認知,也順帶改變了許多御宅族的人生,是在談及“九十年代最具影響力的動畫女主角”時絕對繞不開的角色。

故事的設定中,“MHX-12瑪露奇”是一名體型嬌小的家政女僕機器人,她出於實驗目的來到主人公所在的學校,以一年級生的身份開始了爲期一週的學園生活。

作爲一名具有“學習”與“成長”設定的機器人,“瑪露奇”被賦予了過於豐富的性格,她不僅會像普通人類一樣開心與悲傷,言行舉止中還總帶有不符合機器人身份的糊塗冒失——她會在什麼都沒有的平地摔倒,說不清自己的行動原理,被同學利用當做便利的跑腿工具,甚至還會因爲過度驚嚇當場宕機。而在這種冒失背後,是瑪露奇善良純真與天真爛漫的本性,越是與她深入交往,玩家便越會被她“比人類更像人類”的個性所吸引。

“瑪露奇”角色屬性的拼接,恰巧就是《To Heart》超前創作思維的最好體現。

以瑪露奇的“機器人女僕”身份爲例:在亞文化對“女僕”的解構尚未完成的二十世紀八十到九十年代,這個受到英國維多利亞時代印記影響的特殊職業,長期與大量古典元素綁定——她們大多出現在“洋館”當中,性格嚴謹認真、不苟言笑,多作爲文娛作品中的氛圍襯托“裝置”出現。即使是在這樣以“女僕”爲主角的遊戲中,這種角色定位也常常由於自帶的“主僕”屬性,被蒙上一層灰色蒙版。

PC98上的《殼中的小鳥》(應該)是最早以“女僕”爲主題的美少女遊戲,從載體到玩法內核都充滿了“舊世代”精神

1996年,老牌美少女遊戲廠商COCKTAIL SOFT所推出的《歡迎來到Pia♥卡羅特餐廳!!》(Pia♥キャロットへようこそ!!)就利用“女僕”概念上的模糊性,淡化了其自帶的“SM”屬性,並通過“以疑似女僕制服爲賣點的家庭餐廳”爲契機,一下將“女僕”帶進了現實中。

而再之後的《To Heart》,則進一步推動了九十年代後期的女僕解構運動與女僕風潮的流行——瑪露奇雖然自稱“女僕”機器人,全篇卻沒有一件像樣的女僕裝,她工作的地點不是洋館而是學校,雖然熱愛打掃卻處處犯錯,這些更加“年輕”和“多元”化的要素,迅速獲得了亞文化愛好者們的認可,人們對女僕的定義也變得更加寬容與自由。

《歡迎來到Pia♥卡羅特餐廳!!》——現代“女僕咖啡廳”文化從這裏開始

而《To Heart》角色塑造成功的另一原因,則在於高橋龍也特有的敘事風格。

“瑪露奇”的故事並不複雜,甚至還有些老套,卻勝在故事架構精巧——後期嚴肅與悲劇性的展開和《To Heart》通篇輕鬆詼諧的日常描寫,形成了恰到好處的情感反襯。當這種情感衝動被大量零碎的日常擠壓到極限後,又隨着瑪露奇的“畢業典禮”被一股腦地釋放出來。當瑪露奇被召回了實驗室,在那裏等待她的,是實現機器人量產化前的數據格式化處理。到了這裏,玩家才從無所事事的日常中驚醒,擺在面前的只有一個殘酷的事實——你今後再也不能在校園中看到她的身影了。

這種先抑後揚的模式,輕鬆摧毀了昭和和千禧御宅族們本就脆弱的淚腺,它的故事徹底顛倒了此前美少女遊戲(成人遊戲)中,爲了“感官刺激”而構建故事框架的邏輯,用一種更加深入角色的描寫方式,構建了作品與用戶的連接方式,更爲“萌”文化的發展打開了新的入口。

PlayStation版(1999)與重製版(2025)中的瑪露奇

在那個時代背景下,“瑪露奇”的故事與劇本模式啓發了不少同行創作者,其中就包括剛剛成立不久的美少女遊戲公司“Tactics”。

《To Heart》的火爆,讓Tactics這家剛剛成立的美少女遊戲公司迅速意識到了產業轉型的重要性。爲此,他們向前線的開發人員們下達了這樣的指令——以《To Heart》爲標準制作下一部遊戲。

接下這一難題的,就是今天無人不知的久彌直樹和麻枝準。說來也巧,這部作品,就是前不久剛剛完成現代化重製的《ONE~光輝的季節~》(one ~輝く季節へ~)。不可否認的是,雖然故事內核相去甚遠,但《ONE~光輝的季節~》的大量情節和人物設定,其實都受到了《To Heart》的影響——而其中,有着弄哭玩家這樣偉大成就的“瑪露奇”路線,自然成了最好的學習和借鑑對象。

《ONE~光輝的季節~》

如果說“瑪露奇”路線的催人淚下是碰巧爲之,那麼《ONE~光輝的季節~》的悲劇就是有意而爲。

1998年,《ONE~光輝的季節~》一經推出,立刻就因爲其刻意“戳人要害”的劇本,在美少女遊戲玩家中聲名大噪。儘管以久彌直樹爲首的創作者們,很快便因爲公司內部的意見分歧,在遊戲發售後組團離開了Tactics,但這次開發經驗卻爲之後Key與《Kanon》的誕生,以及“葉鍵時代(Leaf與Key瓜分美少女遊戲市場的時代)”的到來,埋下了伏筆。

甚至就算到了今天,關於《To Heart》與《ONE~光輝的季節~》,誰纔是“催淚系遊戲”始祖的爭議,依舊沒有定論。

《ONE.》(2023)

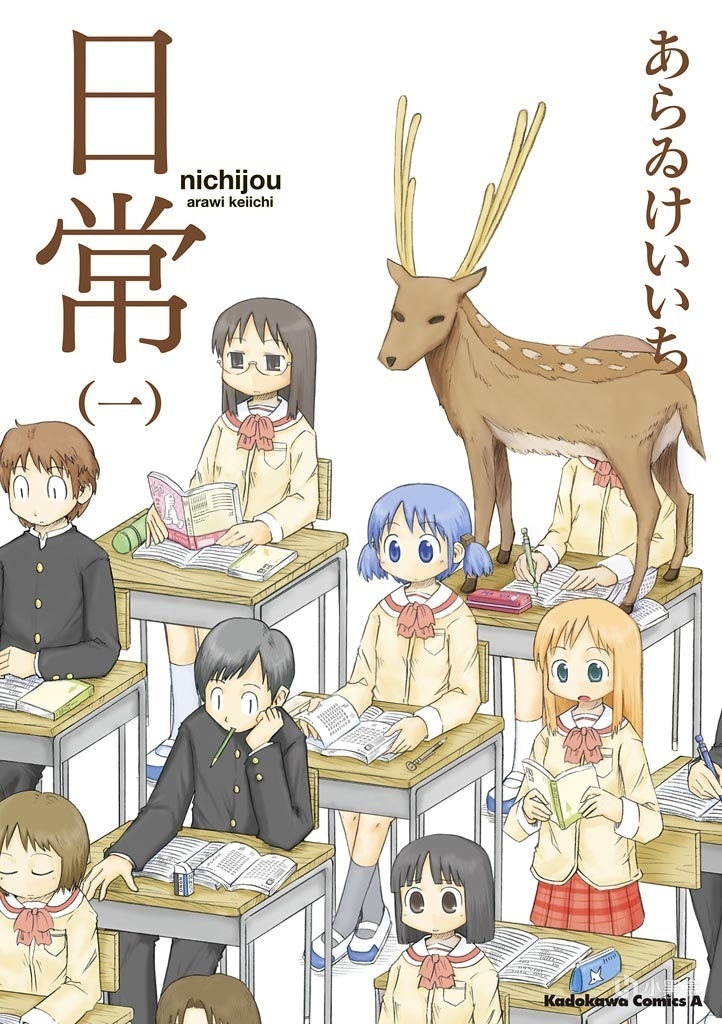

而要說同樣受到《To Heart》創作方式影響的文娛作品,還有一部來頭更大的作品,那就是連載於1999年的《阿茲漫畫大王》(あずまんが大王)。

衆所周知的是,《阿茲漫畫大王》是現代“空氣系”,或者說“日常系”漫畫(動畫)的元祖級作品,它以一羣性格迥異的高中生爲主角,以當時日漸式微的“四格”形式,講述了一連串沒有關聯的日常故事。漫畫的風格搞笑治癒,但偶爾卻也會流露出淡淡的憂愁,登場的角色在塑造上無不塞滿了可愛的刻板印象和“萌”元素。

《阿茲漫畫大王》的誕生,既改變了之後大批作品與漫畫家,更改變了讀者和市場習慣——有些人通過這些荒誕不羈的故事,短暫地逃離了殘酷的現實;有些人通過一衆富有古怪性格的角色,找到了逐漸遠去的青春時代;而更有人從這種新穎的漫畫形式上,看到了屬於業界的未來。

《阿茲漫畫大王》迅速走紅,各大出版社也紛紛效仿它的做法,推出類似形式的作品,業界風潮就此開始發生轉向。兩年後,漫畫史上首部“萌系四格”特化型雜誌,芳文社的“漫畫TIME KIRARA”(まんがタイムきらら)創刊,進一步加快了這一進程——即使是在這之後的二十年裏,受到《阿茲漫畫大王》影響的作品,依舊數不勝數。

後來有了《草莓棉花糖》(苺ましまろ),又有了《幸運星》(らき☆すた),再後來,《輕音少女》(けいおん!)成了千禧御宅族的必讀聖經,而當宅文化走入大衆視野後,《搖曳露營》(ゆるキャン△)和《孤獨搖滾》(ぼっち・ざ・ろっく!)又引發了新的社會熱潮——這些作品的傳承與演變,共同構成了“萌系日常”漫畫(動畫)獨佔一方的現代創作和出版格局。

不過,或許是出於對“美少女遊戲”中“成人內容”的避諱,《阿茲漫畫大王》與《To Heart》之間的奇妙關係,卻很少被提及。

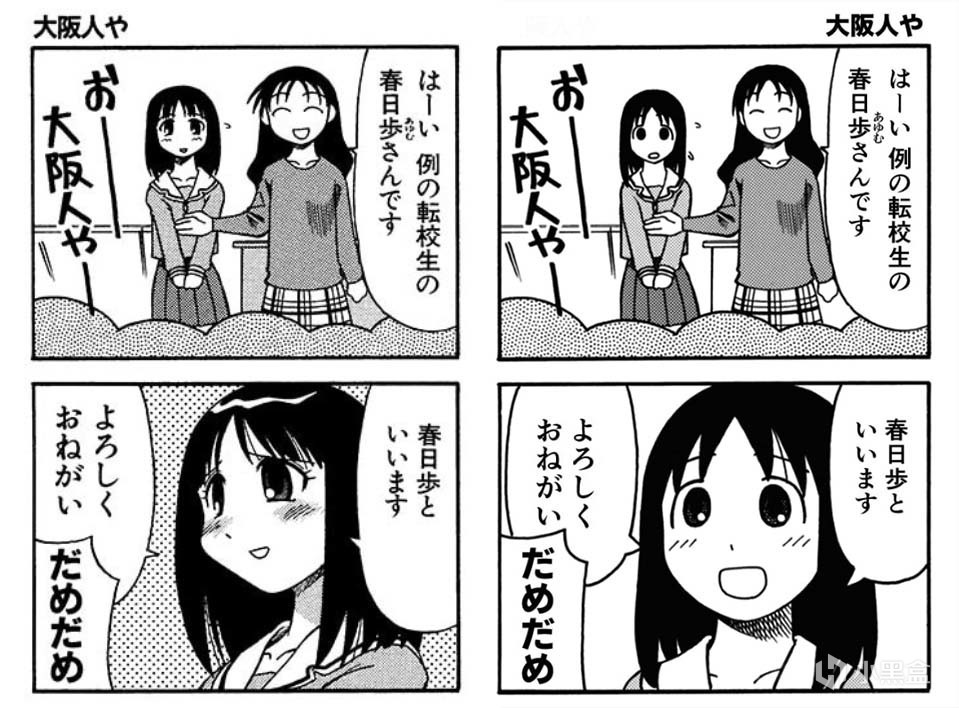

論起來,《阿茲漫畫大王》的作者東清彥,其實從開始連載開始前,便已經是Leaf和《To Heart》的超級粉絲。作爲同人時代的成人漫畫作家,他參加過Leaf官方漫畫的繪製,參與過與遊戲腳本家高橋龍也的創作者對談,連載初期的畫風,更是和《To Heart》的原畫師水無月徹有七八分相似,就連在創作角色和故事時,也有意無意地借鑑了《To Heart》中的設定。

後來的新裝版(右)對漫畫的早期風格進行了統一修改,幾乎看不出《To Heart》的影子了

對此,東清彥本人倒是一點沒有避嫌的意思,在《阿茲漫畫大王》連載早期,漫畫中的部分角色還沒有名字,當被讀者問到“那個負責吐槽的眼鏡女孩(這名角色後來被命名水原歷)叫什麼名字”的時候,東清彥更是直接回答:“保科智子”。

“保科智子”是《To Heart》中被主人公稱爲“班長”的角色,操着一口地道的關西腔。在遊戲前期,她總是帶着一種拒人於千里之外的冷酷印象,但當親身感受到主人公的好意後,她開始逐漸展露出笑容,其前後性格的轉變突然卻並不突兀,言行舉止直接擊穿了不少玩家的心理防線——如今已經年近六十的東清彥老師,曾經也是爲了班長而發癲的其中一人。

東清彥所繪製的《To Heart》二創漫畫

《阿茲漫畫大王》與“日常系”漫畫的流行,正好從側面印證了高橋龍也口中,《To Heart》所用日常方法論的可行性:

當你不刻意專注於單個角色時,它就像一部輕鬆幽默的青春羣像劇,無論你從哪一頁開始,看到的都是主人公們在“無所事事”下所催生出的“沒事找事”,沒有具象化的核心矛盾,便是故事能賦予角色最“生活化”的表現——無論是主人公在放學途中與青梅竹馬的無聊笑話,還是和校內損友的對口相聲,即使被改編成四格形式,好像都沒什麼問題。

更重要的是,這種最平淡與生活化的創作成果,往往不會帶來太多閱讀負擔,更不會附加過於強烈的時代氣息。它就是在那兒,讓你隨時都能翻上幾頁——如果過去《阿茲漫畫大王》與《To Heart》沒有讓你捧腹大笑,那今天依然不會。但這種輕度的樂趣本身保質期卻極長,長到二十年後你依然樂意隨手翻上幾頁。

寫到這裏,突然想起一個不太合時宜的有趣例子,就是新井圭一所創作的搞笑漫畫《日常》。

雖然《日常》並非嚴格意義上的“日常系四格”,但作爲《阿茲漫畫大王》的鐵桿粉絲,新井圭一卻還是在一定程度上繼承了前者的創作模式。而當《日常》或《CITY》將故事中的人物關係進一步誇張變形後,這種創作模式便成了現代喜劇的最好載體——但從敘事框架上,你依然能夠模糊看到這種“網狀日常”的影子。

……嗯,確實是不太合時宜。

當你專注於某個角色時,會發現他們其實各有各的日常,或者說,各有各的生活。作爲遊戲,《To Heart》與漫畫不同的地方在於,它賦予了玩家可以按照自己喜好,選擇故事的自由——這種自由,則爲原本網狀“日常”部分做出了線性連接,使得玩家得以走入其他角色的“生活”,從而獲得新的生活。

在這個過程中,其他角色的人生也不會就此停滯,無論是好是壞,她們都會邁向新的“日常”——《ToHeart》最有名的結尾曲《向着各自的未來》(それぞれの未來へ),便恰到好處地在故事完結時,傳遞了這樣的含義。

所以,你說了這麼多,和剛剛推出的《ToHeart》重製版,又有什麼關係呢?

沒什麼關係,又有點關係。

《To Heart》與《ToHeart》

細心的朋友或許會發現:在上文中,我分別使用了《To Heart》與《ToHeart》兩種不同的遊戲標題。它們的區別在於,“To”和“Heart”之間有沒有空格——這個現象的背後,實則牽扯到了遊戲主機發展中的某些歷史遺留問題。

二十世紀九十年代中期,日本主機大戰開始進入新的階段。其中,世嘉在1994年推出的“世嘉土星”(セガサターン)與索尼所主導的初代“PlayStation”間的交鋒,最爲激烈。這一年裏還發生了一件大事,就是PC引擎版《心跳回憶》的發售——由其所引發的一系列社會現象,成了“美少女遊戲”走進主流玩家視野的重要契機。

爲了最大化地拓展用戶基數,在土星推出初期,世嘉率先選擇了“來者不拒”的開放態度——不管遊戲出生怎樣,只要你的內容不是特別出格,便可以在經過簡單處理,並打上“X指定、18歲以上禁止購買”或“推薦年齡18歲以上”的標記後,被擺上貨架。

雖然在土星推出的兩年前,美少女遊戲玩家最熟悉的“電腦軟件倫理機構”,已經在強烈的危機意識下成立,成人遊戲業界早已進入“自我審查”時代,但直到二十一世紀之前,日本都沒有針對“家用機遊戲”的統一分級標準,遊戲“如何設定適用年齡”“需要經過怎樣的處理才能上架銷售”完全交由遊戲開發者與家用機廠商判斷。

而這個時期裏,土星最不缺的,就是以“偶像雀士”系列爲首的各色“脫衣麻將”遊戲。因此,在“心跳回憶效應”的加成下,1995年PC引擎版《同級生》順利發售,“美少女遊戲向家用機平臺移植”的熱潮就此開啓。

而再看PlayStation一方,似乎也對“美少女遊戲”表現出了濃厚的興趣——在美少女遊戲進入“黃金時代”中,其也催生出了包括《風雨來記》《凝望騎士》(みつめてナイト),以及《真愛物語》(トゥルー・ラブストーリー)等知名作品,更開闢出了屬於自己的“互動劇集”(やるドラ)系列,該系列的第一部作品《雙面嬌娃》(ダブルキャスト),就帶有強烈的老派美少女遊戲氣質。

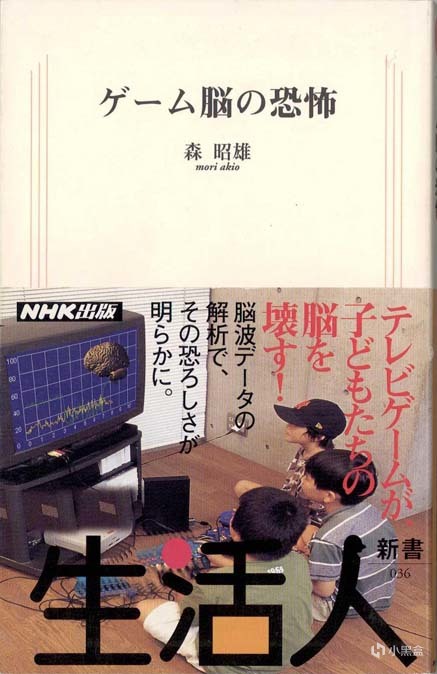

但這時的日本社會,實則暗流湧動——影像技術升級所伴隨的“性與暴力”內容的擬真化問題,以及“神戶連續兒童殺害案”爲首的一系列未成年人犯罪事件,在映照“末日將至”的同時,爲風靡一時的“遊戲有害論”提供了生長所需的土壤和養分,“玩遊戲的孩子”也成了“垮掉的一代”。

日本最著名的遊戲有害論推廣書籍《遊戲腦的恐怖》——假借“科學”的名義傳播僞科學的典型

其實,早在《To Heart》推出前,Leaf便有跟隨潮流,爲自家作品推出的家用機移植版本的打算。但由於成名作《雫》與《痕》的故事和“性與暴力”元素之間的不可分離性,這一設想很快便遭到了駁回,於是高橋龍也只得將希望寄託在了下一部作品上——從這層意義上來說,《To Heart》在創作方向性上的轉變,或多或少也受到了這方面因素的影響。

時間進入九十年代末期,主機大戰的走勢開始明晰起來,各大內容供應廠商紛紛將資源向着PlayStation一方傾斜,其中就包括了剛剛經歷了世代交替的傳統美少女遊戲廠商們。

可想要將遊戲搬上時下最火爆的家用機平臺,哪是一件簡單的事情?眼看社會各界對於“遊戲有害論”的口風愈演愈烈,索尼開始對具有明顯成人要素的遊戲採取了更加嚴厲的管控標準,其中就有一條專門針對那些抱着成人元素出生的美少女遊戲,即移植後的版本不能與原版遊戲使用相同標題。

這個今天看來有些自欺欺人的奇葩規則,成了特殊時代下,廠商們規避輿論風險的有效手段,也催生了許多老遊戲“好幾個名字”的怪象。比如,上文提到的《ONE~光輝的季節~》,就去掉了原本的標誌性單詞部分,改名叫作了《光輝的季節》;勤快點的,比如COCKTAIL SOFT的名作《With You~想被你注視~》,則改名叫作了《名爲羈絆的吊墜》;但也有想不到(懶得想)合適名字的CIRCUS,乾脆直接將成名作《水夏》機智地翻譯成了《WATER SUMMER》。

這一規則倒沒有持續太久。

2002年,“計算機娛樂分級機構”,簡稱“CERO”成立,日本家用機市場就此擁有了統一的分級標準,成人遊戲移植的相關亂象就此成爲歷史。

不過在這波移植改名潮中,《ToHeart》還是創造了一個極其罕見的案例——只是刪掉了一個空格便成功通過了審查。簡單來說,《To Heart》是1997年推出於PC平臺的十八禁遊戲,而《ToHeart》則是1999年推出於PlayStation平臺的全年齡遊戲。

根據高橋龍也本人的說法,這是因爲《ToHeart》從一開始便是作爲家用機遊戲所創作的企劃,只是沒想到真的能夠通過。在此過程中,《To Heart》在PC遊戲市場所獲得的成功,則成了成功移植的有力推手。

眼看旗下的首款家用機遊戲發售計劃已經敲定,要登上的還是當時如日中天的索尼PlayStation,這可把Leaf的母公司AQUAPLUS高興壞了,爲了保證這次進軍家用機市場一切順利,他們給予了當時的開發團隊最充沛的資源,甚至安排了TV動畫與主機遊戲並行的多媒體展開計劃。

和今天許多玩家印象中的“移植”不同,《ToHeart》的移植工作並非簡單刪減成人情節的縫縫補補,而是從根本上重建了遊戲的架構,製作規模堪稱“集公司上下之全力”。

在PlayStation版中,包括角色立繪和場景CG在內的所有美術素材都被替換。腳本團隊修改了PC版的部分爭議劇本,加入了新的劇情。高橋龍也拉來了負責《白色相簿》腳本——與自己風格截然不同的原田宇陀兒,單獨爲某位女主角重新編寫故事線。這位女主角的劇本一經他手,還真就活了起來,在粉絲中的人氣也隨之瘋漲。

當時的常務董事,日後AQUAPLUS的社長下川直哉親自作曲,須谷尚子作詞,中司雅美演唱,完成了大概是美少女遊戲歷史上最著名的開場曲《Feeling Heart》——到了今天,這首曲子也是AQUAPLUS每逢重要活動必翻唱的固有曲目,包括重製後由YURiKA演唱的新版在內,總版本數多達十餘個。即使你沒接觸過《ToHeart》,大概也在哪裏聽過這首曲子。

其次,是角色語音的導入。

聲優們的加入,讓遊戲中本就個性迥異的出場角色們,擁有了更加鮮明和立體的人物特徵——由於《ToHeart》“多媒體並行”的企劃特殊性,這批聲優同時獲得了在遊戲與動畫中的出演機會,以川澄綾子、堀江由衣爲首的年輕聲優,更是以本作爲契機迅速走紅,逐漸成長爲了二十一世紀初期,日本聲優行業的中流砥柱。

值得一提的是,重製版在找來全新聲優陣容的同時,也收錄了原版的配音陣容,這讓許多角色在遊戲中有了兩種完全不同的詮釋風格——這點,在堀江由衣和羊宮妃那扮演的瑪露奇身上,最爲明顯。當然,爲了防止劇透,在這兒還是不多聊了。

除了這些大方向上的改變,PlayStation版本其實還加入許多有趣的小細節演出。其中,每週準時播出的電臺節目,以及放學後發生在遊戲廳中的小遊戲,算是個人印象最深,也最喜歡的追加內容。

《ToHeart》的世界裏,主人公所生活城市的地方電臺每逢週六晚上,都會播出一個名爲“Heart To Heart”的電臺節目,節目內容以主持人“辛島美音子”與聽衆來信進行交流互動爲主,來信主題從煩惱商談到地區文化差異不等,電臺形式幾乎與現實中的電臺雜談節目別無二致。“辛島美音子”帶有天然屬性的雜談與極度口語化的進行模式,讓玩家迅速成了她的粉絲。

在自稱“視覺小說”的《ToHeart》中,辛島美音子的電臺節目也是少數難以被文字化處理的內容——在當時,這難免使得聽不懂日語的玩家,在體驗上打了折扣。

可這個與遊戲核心內容毫無關係的電臺節目,其實要算是現代美少女遊戲中最容易被忽略的“神來一筆”,不管是在當時還是之後的二十多年裏,我都很少再找到如此具有啓發性的設計。

遊戲中的電臺節目全程由音聲呈現——可惜的是,重製版也採用了完全相同的表現形式,且未經本地化處理

沒有誇張的意思。如果你仔細聽電臺內容,就會發現節目的來信聽衆,好像都帶有某種有趣的既視感——有的聽衆自稱擁有遠程移動物品的“超能力”,有的吐槽了關西與關東的巨大文化差異,還有的對自己在出演作品被“重製”後的待遇問題發起了牢騷。

雖然沒有明說,但這些“聽衆”中的絕大多數,其實都來自主人公的身邊。通過“匿名”的形式,玩家可以看到他們不同於主角眼中形象的另一面。但更重要的是,在單一視角的敘事模式下,“Heart To Heart”同樣證明了遊戲中的角色,不是主人公的附屬品——玩家看不到的地方,其他角色也會收聽電臺節目,更會試圖向毫不相關的人們傾訴自己的煩惱。

這爲《ToHeart》世界觀的構建和玩家融入,提供了有力的支持。

重製版的“辛島美音子”由桑原由氣飾演

Playstation版附加的“小遊戲”,同樣起到了類似的作用。

在《ToHeart》中,主角可以通過小遊戲的方式與好友們進行對決,根據玩家的輸贏,角色的臺詞與好感度也會發生變化。而在以女主角之一“來棲川芹香”爲原型的橫版射擊遊戲“大小姐是魔女”中,玩家則能看到來自其他角色的實機操作。

據說,這些操作直接來自AQUAPLUS內部人員。這似乎爲好勝心強的玩家們,創造了一個在遊戲中挑戰開發組的機會,加之小遊戲本身質量也過硬,完全擁有被單獨做成遊戲的價值——一時間,真有不少人沉迷其中。

整個故事裏遊戲玩得最嫺熟,也最難被戰勝的“長岡志保”,其操作便出自PC版的另一位腳本家,也是日後因《誰彼》事件被推到風口浪尖的青紫(竹林明秀)之手——儘管在腳本撰寫和節奏掌控造詣上不如高橋龍也和原田宇陀兒,但他卻是玩《怒首領蜂》的一把好手。

二十年後,你還可以在各大視頻平臺上看到“大小姐是魔女”的遊戲實況

竹林明秀與《ToHeart》的關係很複雜,他是Leaf鼎盛時期的核心人物之一,負責了故事中一半角色腳本創作,但比起真正的天才,他的腳本多少缺乏一些告別舊世代的灑脫氣質,也因此在人物關係的描寫上引起了不少爭議——可即使這樣,你也不該否定他對“長岡志保”這個複雜角色原型的確立,依舊功大於過。

這是我對重製版爲數不多的直接不滿之一。它有些粗暴地刪除了PlayStation版本所有的小遊戲段落,只讓其作爲場景中的彩蛋出現——這或許是出於敘事的節奏與連貫性考量,又或許是由於開發成本上的限制,可想到Leaf在那之後的經歷和竹林明秀最後的結果,這套熟練操作就此成了絕唱,還是不免讓人唏噓。

就結果而言,Playstation版的《ToHeart》不管是哪個方面,都做到了當時人們能想到的最好。而多媒體並行的商業計劃,也在動畫和遊戲雙雙優秀的質量下大獲成功。

《ToHeart》的TV動畫於1999年春季,晚遊戲一些開播。因爲動畫採用了PC版作爲故事藍本製作,使得其在劇情上與Playstation版做出了明顯區分。動畫高質量賽璐璐作畫,則與遊戲一併成了粉絲們心中的經典,不僅爲美少女遊戲改編動畫開創了先河,之後也少有同類動畫能夠超越它。而由於《ToHeart》播出的1999年,正巧處於賽璐璐動畫與數碼動畫的技術迭代時期,這更爲其賦予了某些特殊的歷史意義。

TV動畫的同步播出的做法,的確讓更多非遊戲用戶接觸到了《ToHeart》,對後來《ToHeart》的爆發式流行與傳播,同樣起到了關鍵性作用。

順帶一提,在PlayStation與TV動畫版《ToHeart》中飾演女主角“神岸光”的川澄綾子,在2023年TV動畫《16bit的感動 ANOTHER LAYER》中,又扮演了本文開頭那個看不慣《To Heart》的“下田香織”,並在隨DVD與藍光附帶的特典中重新翻唱了《Feeling Heart》……繞回來了不是。

廢話那麼多,其實就是想說:初期的PC與家用機的《ToHeart》基本是兩個遊戲,1999年發售後,PlayStation版成了傳播最廣的版本,這個不帶空格的“ToHeart”,也逐漸成爲系列之後所有展開的基礎,而最初的《To Heart》則徹底離開了人們的視野。

對重製版,我本不應該過多評價。無論重製與否,它都已經代表了《ToHeart》最經洗練,以及最不容改動的那個版本——但凡腦子正常,都不會動它。

事實上,重製版也的確是那麼做的。除了前面提到的“小遊戲”部分外,它幾乎沒有改動任何劇情,從臺詞的編排到角色的攻略方式,絕大部分內容都與過去如出一轍。

所以,在我覺得自己早已做好了多年後,再次面對這款遊戲所需的一切心理準備時,《ToHeart》超長的劇本保質期,還是讓我喫驚不已——老套,但卻不陳舊。而當你試圖從其中翻出一絲九十年代的痕跡時,卻只能找到現代同類遊戲的教科書範本——甚至,在加入了傻瓜式的引導模式後,它的體驗幾乎與現代遊戲沒有區別。

可要說重製版只是在原作基礎上的平穩落地,好像也不太公平。

至少,經營狀況日漸慘淡的AQUAPLUS,還是想做出點新東西的——所以,纔有了重製版的全新配音陣容,以及完全3D的遊戲規格,甚至還硬加上了幾段沒什麼意義的自由操作橋段。只是,就連這看似全力的最後一搏,也只是比二十四年前的科樂美,多往前走了百八十步——而3D技術普及與傳統美少女遊戲之間的競爭力錯位問題,依舊沒有得到根本性的解決。

這是個挺有趣的話題:3D化的場景與角色增強了遊戲的表現空間,降低了演出的人力成本,但鮮有勇者敢於嘗試。通過《ToHeart》中全部場景的3D轉換,這一問題再次被扔到了我的面前——其實在預算有限的情況下,AQUAPLUS做得已經相當不錯了,它恰到好處地賦予了原版中類似“通學”這樣的動態場景更強的臨場感,還在最重演出的地方,直接插入預渲染的CG,試圖進一步強化“視覺小說”孱弱的表現力——

可老實說,如果不是《ToHeart》的3D化在先,我還真就會搞混這個問題中的先後順序。

3D時代的到來,間接導致了“心跳回憶”系列的衰敗

其實對“視覺小說”來說,表現力問題一直不是關鍵,因爲現代美少女遊戲從一開始就是戴着腳鐐在跳舞——真正的關鍵在於,如何利用有限的表現力,去操縱玩家的情緒。所以,纔有了開場與結尾曲的插入時機講究,有了背景音樂的即時切入,有了立繪與CG的堆疊使用,有了覆蓋在CG圖層上的華麗特效,有了僞鏡頭的推移和拉伸——這些東西實在太理所當然了,以至於你總是會下意識地忽略它們的重要性。

仔細想想,爲這些平面化演出而牽動情緒的玩家,頭腦大概也是不太正常的——但這正是“視覺小說”的魅力所在,能用最原始的方式感受到埋藏文字中的情感走向,也是這一品類的創作者們,在近四十多年裏艱苦探索的證明。

那就沒有成功的3D美少女遊戲了嗎?有的,enterbrain的“戀愛模擬遊戲”系列,是爲數不多的成功案例。但在《寫真女友》以後,這個系列便不再將文本和敘事,作爲情感導向的手段。

當《ToHeart》將一切都被轉化成3D後,這種體驗所帶來的情緒反饋反倒變得扁平——或者說,它貫穿故事的動態表現讓我一度找不到情緒應該爆發在哪裏,不管是神岸光換掉舊髮型的那個早上,還是瑪露奇最後的道別,它們的出現都太過順滑和自然,少了幾分平面化下的刻意和衝擊。

或許,真的是我年紀大了——儘管欣賞AQUAPLUS在3D化嘗試上的果斷,但就是放不下屬於舊世代的矯情。

可惜的是,和漫畫中的1997年不同,就算我這麼想,也阻止不了歷史的車輪一遍遍地從曾經的業界王者身上碾過,AQUAPLUS又一次淪落到被賣和被買的境地。

記不清哪位業界大佬曾經說過:“美少女遊戲的本質,是對錯失青春的反擊”,而這樣看來,重製後的《ToHeart》則成了Leaf與AQUAPLUS對市場的一次無力反擊。其最大的價值,或許就是讓更多新生代玩家知道——你們眼前破敗的美少女遊戲市場,也曾經光鮮亮麗,承載了亞文化的希望和夢想。

2025 年8月,秋葉原

最後,雖然本文早已偏離了“評測”的目的,但這裏還是爲耐心翻到這裏的讀者總結一下重製版《ToHeart》的優缺點,以供參考:

缺點:拖沓且毫無實用價值的自由移動環節|2DCG缺失所致的情感起伏減弱|本地化工作有待完善|小遊戲的缺失

優點:無與倫比的歷史意義|至今仍不過時的角色設定|恰到好處的日常描寫|徹底規避攻略難題的引導模式

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com