要探討 RTX 50 系顯卡的適配電源,核心前提是明確其功耗水平。從個人經驗和已公開的各類信息、數據來看,NVIDIA 官方公佈的 RTX 50 系顯卡 “總功耗” 具備極高參考價值。

對比 RTX 50 系與 RTX 40 系顯卡,相同定位產品的總功耗呈現整體上升趨勢,但不同型號的功耗增幅存在明顯差異,具體可按定位分級來看:

旗艦級型號:功耗增幅顯著RTX 4090/4090D 的總功耗分別爲 450W、425W,而對應的 RTX 5090/5090D 總功耗統一提升至 575W,功耗差分別達 125W、150W,換算成增幅則爲 27.8%、35.3%,是全系中功耗上漲最明顯的梯隊。

中高端及主流型號:功耗增幅分化該梯隊不同型號的功耗變化幅度差異較大,部分型號接近前代,部分則有明顯提升:

RTX 5080(360W)對比 RTX 4080(320W):增幅 12.5%,微微上漲;

RTX 5070 Ti(300W)對比 RTX 4070 Ti(285W):增幅僅 5.3%,功耗與前代基本持平;

RTX 5070(250W)對比 RTX 4070(200W):增幅 25%,雖百分比幅度較高,但因前代功耗基數較低,實際功耗差爲50W,整體增量相對可控。

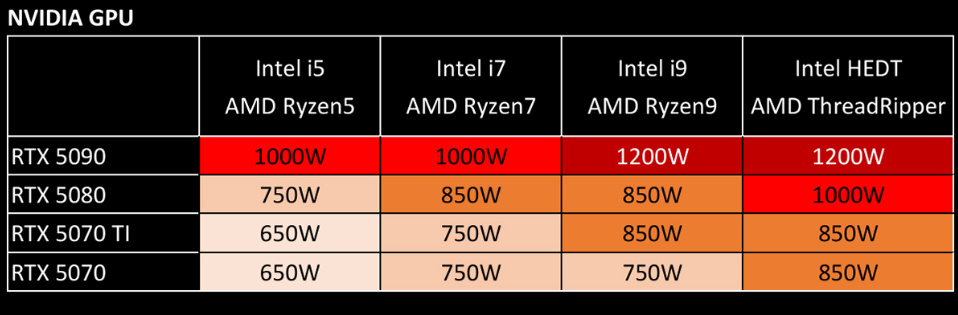

讓我們來看看上面的CPU對應顯卡的功率推薦表,以便後續參考。

由於不同定位的 RTX 50 系顯卡,其搭配的 CPU、主板等硬件規格通常存在差異(例如旗艦顯卡常搭配高性能多核 CPU,主流顯卡多配中端 CPU),因此計算整機電源功率需求時,需根據顯卡定位靈活追加其他硬件的功耗,具體建議如下:

旗艦級顯卡(RTX 5090/5090D/5080):這類顯卡本身功耗較高,且搭配的 CPU(如酷睿 i9、銳龍 9 系列)及其他硬件(如多硬盤、高階散熱)功耗總和也更高,建議在顯卡總功耗基礎上額外追加 400W,以覆蓋整機滿載時的功率需求,避免供電不足。

高端主流顯卡(RTX 5070 Ti/5070):其搭配的 CPU 多爲酷睿 i7/i5、銳龍 7/5 等中端型號,硬件整體功耗低於旗艦平臺,建議在顯卡總功耗基礎上額外追加 300W,即可滿足穩定運行需求,兼顧實用性與性價比。

看完上面的參考建議之後,不過電源頁面還有一些其他參數,例如ATX3、PCIE5等,帶有這些技術的電源,帶來的性能表現較好,接下來簡單聊聊這些參數具體是什麼。

先來說說ATX3是什麼

ATX3並非單指某一版本,而是 ATX 3.0 與 ATX 3.1 電源的統稱,設計初衷一般是爲了精準應對現代高性能顯卡的瞬時功率需求,解決電源在瞬時供電穩定性上的短板。目前,ATX 3 電源的設計規範已全面融合了PCIe CEM 5.1 標準中關於顯卡瞬時功率的技術要求。只要是嚴格符合規範的 “真 ATX 3 電源”,且搭配的顯卡本身也遵循 PCIe CEM 5.1 設計標準,那麼當電源能滿足顯卡 “滿載平均功率” 需求時,就無需額外爲 “瞬時峯值功率” 預留過多冗餘,因爲規範本身已確保電源具備應對瞬時功率波動的能力,直接保障供電穩定性。那麼,NVIDIA 推薦的電源功率,能否滿足 RTX 50 系顯卡及整套平臺的運行需求?答案其實很明確:只要 RTX 50 系顯卡嚴格符合 PCIe CEM 5.1 標準,且玩家選購的電源同時滿足 “功率充足” 與 “符合 ATX 3 規範” 這兩個核心條件,就能穩定帶動對應的 RTX 50 系顯卡平臺,不會有供電能力不足的問題。

電源不是ATX 3規格的該怎麼辦?

ATX 3電源的核心優勢之一,是針對顯卡的峯值功率(尤其是動態超載場景)做了專門的設計優化,規範明確支持最高200%的動態超載能力,可精準應對顯卡短時間內的高功率波動需求。但是ATX12V 2.x規格電源,無動態超載的強制要求,其動態輸出設計也嚴格限定在額定功率範圍內。這類電源應對顯卡峯值功率時,往往需要將瞬時峯值也納入額定功率的覆蓋範疇,相當於用“額定功率冗餘”來兼容峯值需求。部分ATX12V 2.x電源也會預留少量功率餘量(比如部分型號可實現120%額定功率輸出),但規範並未對“可持續超載時間”做出界定,同樣是120%超載,可能是3秒真男人,也可能一秒就軟,穩定性缺乏統一標準。 設計差異直接體現在實際使用中表現對比就是:ATX 3規格的850W電源,憑藉動態超載能力可帶動RTX 4090D;換成ATX12V 2.x電源,就需要1000W及以上的額定功率,才能通過“額定功率覆蓋峯值”的方式滿足需求。 除此之外,接口兼容性也是個問題:ATX12V 2.x電源(尤其是玩家手中的舊款存貨),大多沒有原生的12VHPWR或12V-2x6供電接口。搭配新顯卡,需要使用轉接線,不僅會佔用傳統PCI-E供電接口,還會導致機箱內走線雜亂。綜合來看,在搭配新顯卡時,更建議選擇符合ATX 3規格的電源,能通過動態超載能力精準應對峯值需求,又具備原生接口的兼容性,使用體驗更優。

以上就是本文的全部內容,如果有什麼缺失,歡迎評論區補充!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com