多少真心話,夾在玩笑中。

這幾天,一張“想賺錢”的梗圖幾乎全網刷屏。

比如一直在中文互聯網高強度衝浪的製作人小高和剛,放棄了一直以來“請支持《百日戰紀》”的定型文,發佈了一張網友製作的海報,打出“《百日戰紀》也想賺錢”的大旗。

小高:等《百日戰紀》賺了錢我就可以請圖片編輯了

跟隨小高步伐親自帶貨的,還有《頭號追擊》製作人Joe Tung(前LOL執行副總裁),一邊感慨“原來在中國還能這麼玩”,一邊不忘打上個“入鄉隨俗”的tag。

其它遊戲官方也相繼下場,趁熱做做宣傳。

有了參考文獻和優秀論文的示範,網上漸漸湧現了一大批真假莫辨的海報和截圖。

以上FF14的公告爲網友P圖

以至於這幾天,“想賺錢”的主語,已經不侷限於真實存在的遊戲或公司了。

梗圖越做越精緻,越做越有風格,唯一不變的是,“想賺錢”這三個字,一定是最大最顯眼的。

圖中的梗圖便結合了《明日方舟》最新一期肉鴿裏模擬恐怖的視覺風格

而在我的小紅書主頁推薦裏,一屏四條內容裏,兩條都在玩這個最新的梗,還有一條是乙遊《世界之外》的廣告——「想賺錢」真正的始作俑者。

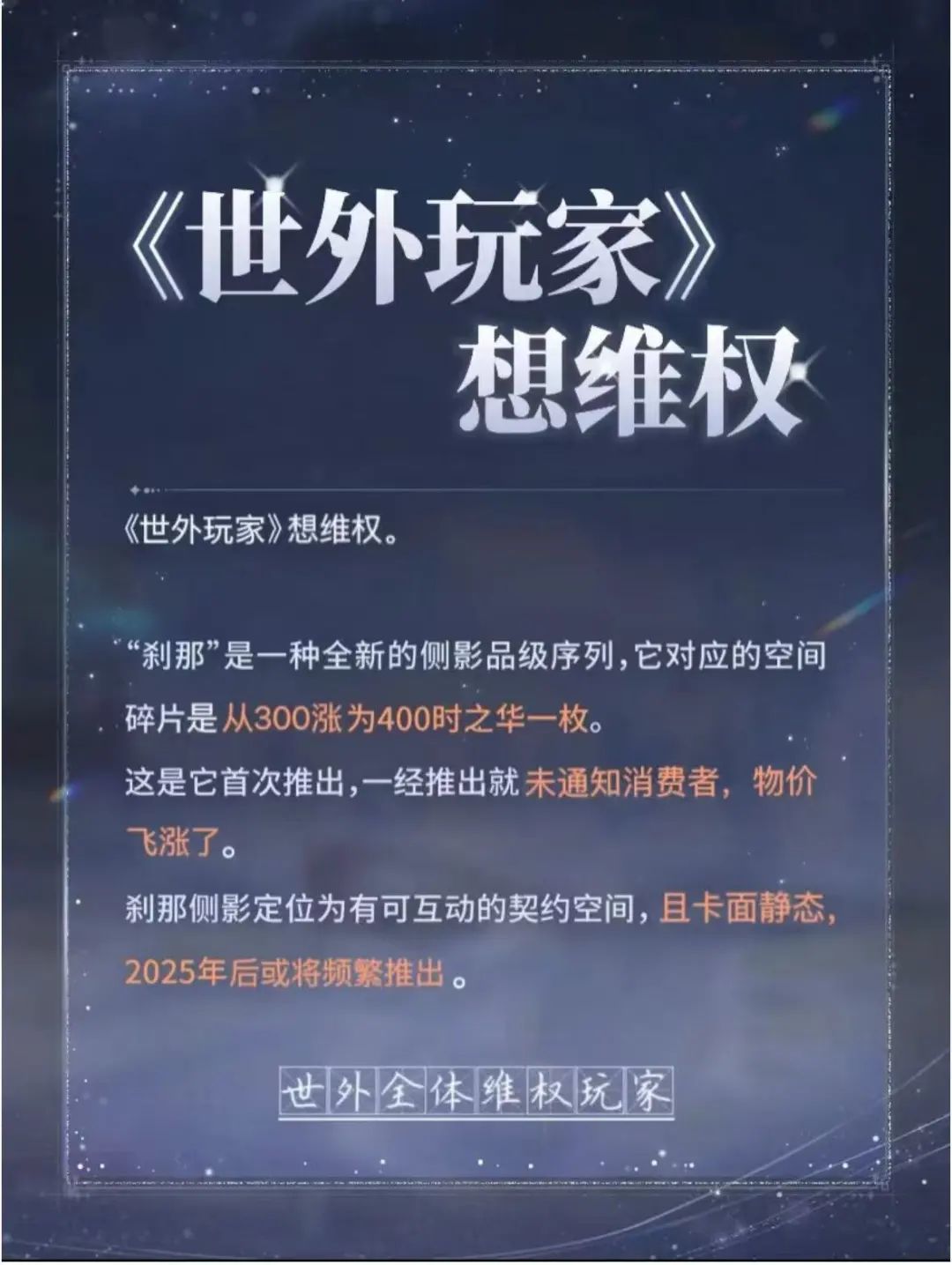

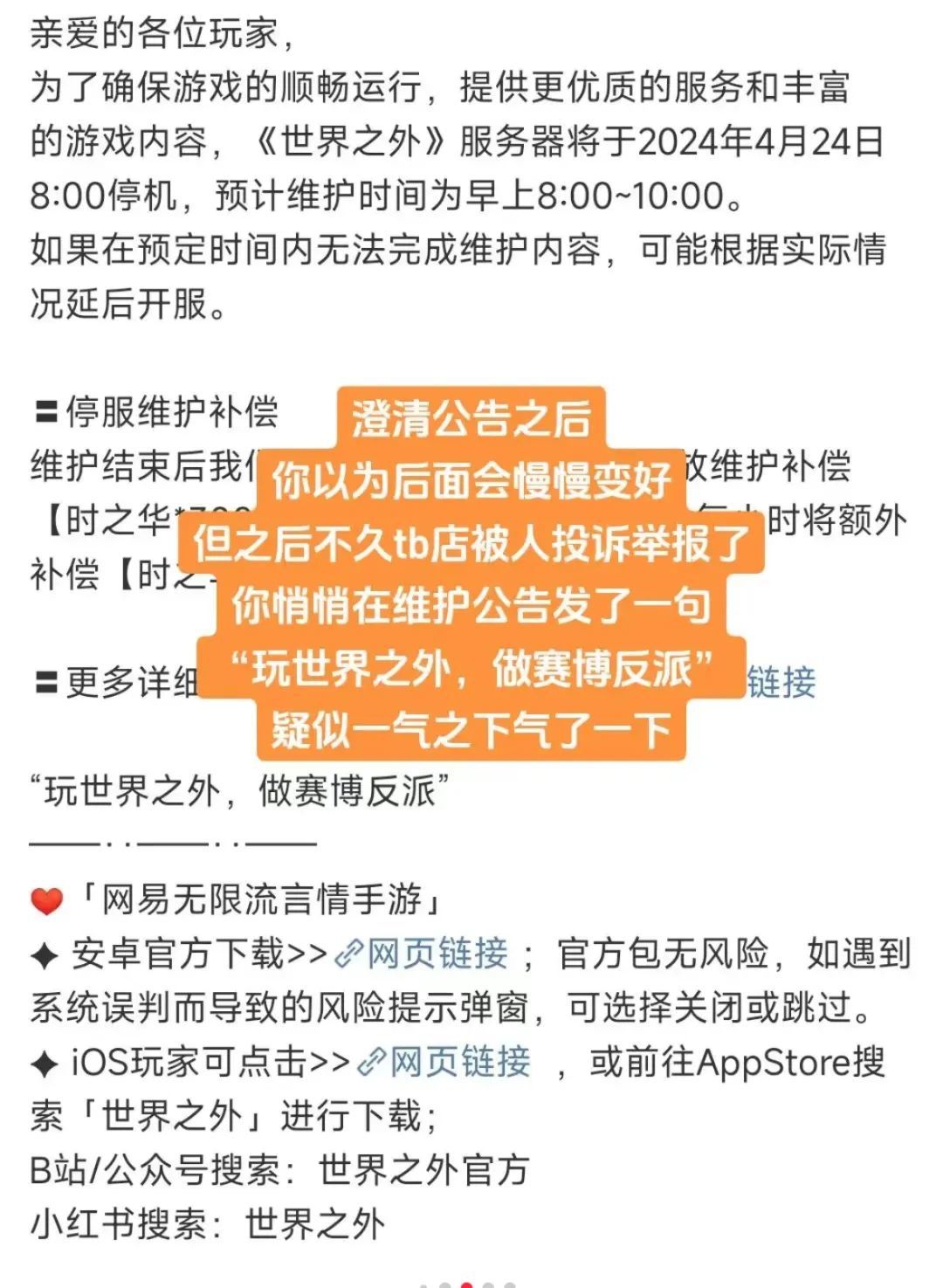

這個梗的誕生,概括來說,是因爲《世界之外》卡池機制更改等問題上引發玩家不滿,遊戲官號對此在各個平臺連發三條回應,每條都配上了標誌性的大字海報,直白到讓人想不到,這是參考文獻本尊。

到現在,梗具體的發展軌跡已經難以追溯。唯一能確定的是,這個梗已經做到了全面走出遊戲圈,應屆生用來自嘲賺不到錢,各路快消品牌都借來營銷,就連德甲老牌俱樂部都加入了官方玩梗行列。

非要說這個梗爲什麼會有如此傳播度,大概是沒有人不想賺錢,但也沒有人(或者品牌方)會這麼樸素、直白、正式且不加遮掩地宣佈自己想賺錢。

與此同時,《世界之外》玩家在想的是另外一件事:

抽象運營,之前可能是玩家喜聞樂見的“活人感”,現在,卻讓《世界之外》玩家在全網“想賺錢”的樂子中,被活活氣笑了。

這種透着一些發癲感的活人味,其實在最初是《世界之外》上線時的立足點。

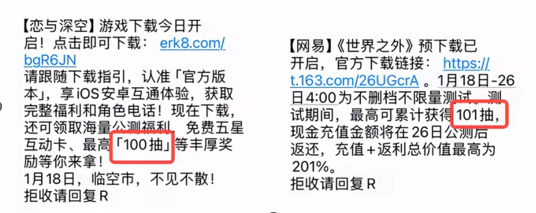

去年,當《戀與深空》定檔在1月18日正式公測,包括“四大國乙“在內的多款女性向遊戲,都選擇在同一天上線大型活動。一時間,社交平臺熱搜榜上各大女性向遊戲你方唱罷我登場,玩家也把“0118決戰國乙之巔”的話題刷上了熱搜。

《世界之外》就在此時高調宣佈,將於1月18日開啓不刪檔公測,並在一週後正式上線。

在衆多競爭對手面前,《世界之外》本來是最不起眼的那個。兩年前,遊戲首曝PV後銷聲匿跡,在玩家中一度流傳着“被砍”的傳聞。參戰“118”,距離遊戲高調宣佈復活也纔過去了9個月,期間只經歷了幾輪極小規模的測試,也沒有什麼大規模的宣發和曝光。

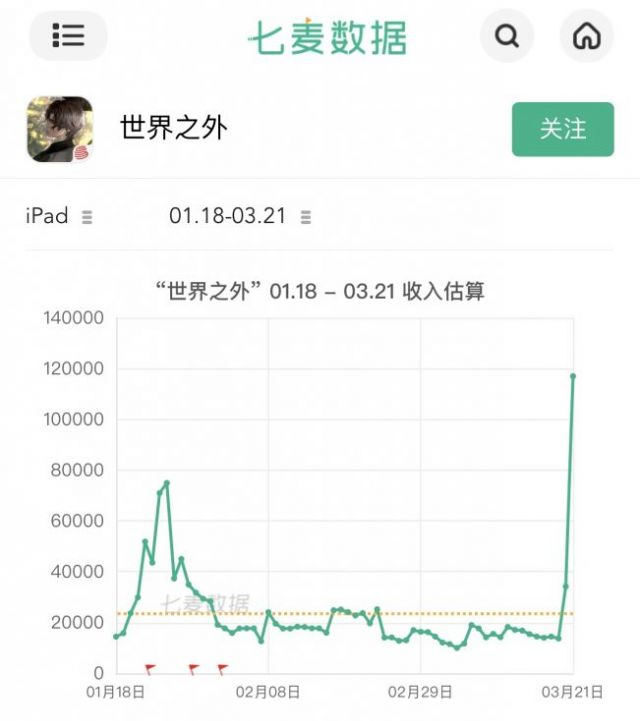

然而上線首周,《世界之外》就流水破億,並在後續一路走高,並且還真的躋身了“國乙之巔”前列——而這和“癲”字離不開關係。

在不少乙遊玩家的印象裏,這場“巔峯之戰”到最後會變成“癲瘋之戰”,正是《世界之外》起的頭。

當時,《世界之外》的官方微博跑到了各大國乙的宣傳微博底下,留下了一句“一起做大做強!”的評論。這句莫名其妙的口號,在最開始就透露出病毒式傳播的潛質,一躍成爲成爲乙遊玩家津津樂道的梗。

玩家當時製作的梗圖

隨後,各大友商品牌官博也開始“癲”了,拉來了各路人馬一起刷屏“做大做強”。

同時進行的,還有一波“高端商戰”:《世界之外》的抽獎、送福利的數量,統統在友商的基礎上“+1”。

《世界之外》的名號,就這麼隨着各種發癲梗圖迅速傳播開來,實現了一波低成本的宣發,更重要的是,當時的這種“硬蹭”,也可以看作是“想賺錢”的表現,但在當時,幾乎沒有玩家覺得這不夠體面。

相反,一個傳播更廣的說法是:“做大做強不是黑歷史,是世外官方和開服玩家的來時路。”

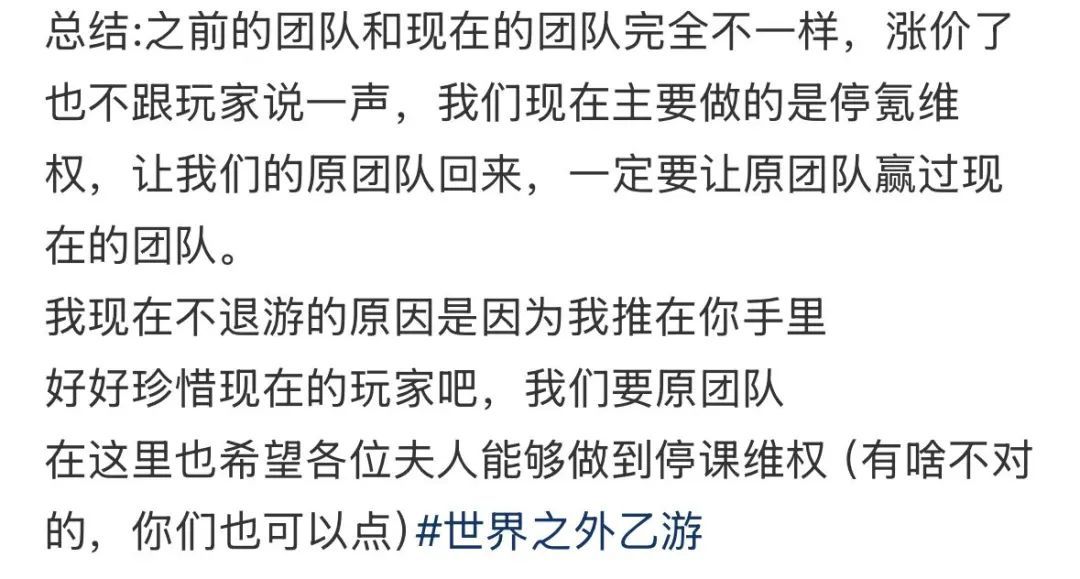

而最近這次矛盾的起點,直白來說確實就是錢:《世界之外》的新卡池時增加了更高的品級,單抽價格上調了三成多,並且未提前公告。也因此,儘管並沒有切實證據,但世外玩家社區中卻開始盛傳“遊戲團隊換人”的消息。

皮下換人的傳聞之所以會大肆發酵,是因爲從最開始,玩家心中對《世界之外》是有一層人設濾鏡在的。

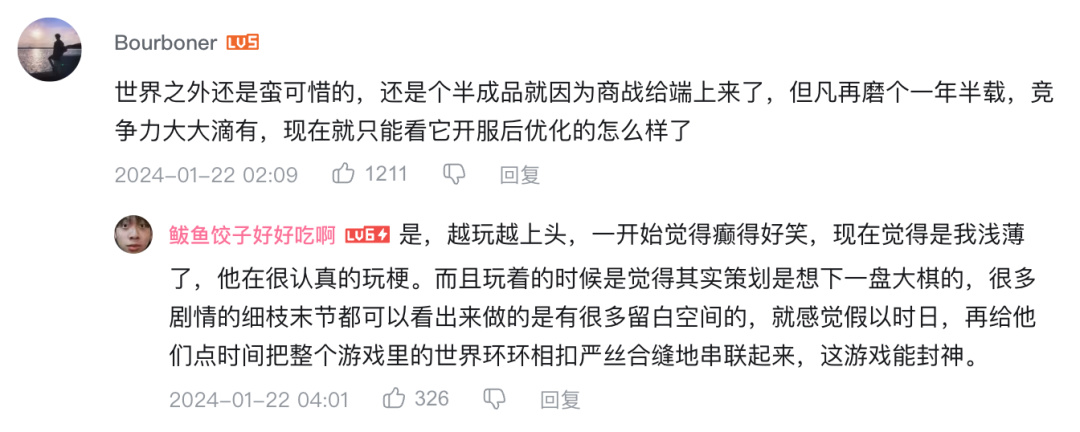

在去年的“118大戰”結束沒多久後,就有玩家爲《世界之外》製作了“大型紀錄片”,稱其爲“國乙第一癲遊”。評論區裏,除開新近留下的考古打卡和風光大葬,會發現出事之前,大部分玩家留下的評論,都表達了憐惜和鼓勵之情。

這種心態並非個例,在《世界之外》的玩家間,“做大做強”與遊戲疑似“被砍”的前史編織在了一起,讓項目組從那時起就立下了一個“一無所有、靠自己爭取、不怕丟人”的真誠人設,讓玩家更有聯結感,也更爲寬容。

諸如“AI作畫”“疑似抄襲”“半成品”等等的爭議,會被解讀成“沒賺錢,請不起畫師”,一半是樂子,另一半則將關注更多放在了遊戲的“未來可期”上,甚至會在過程中產生一種“養成感”。

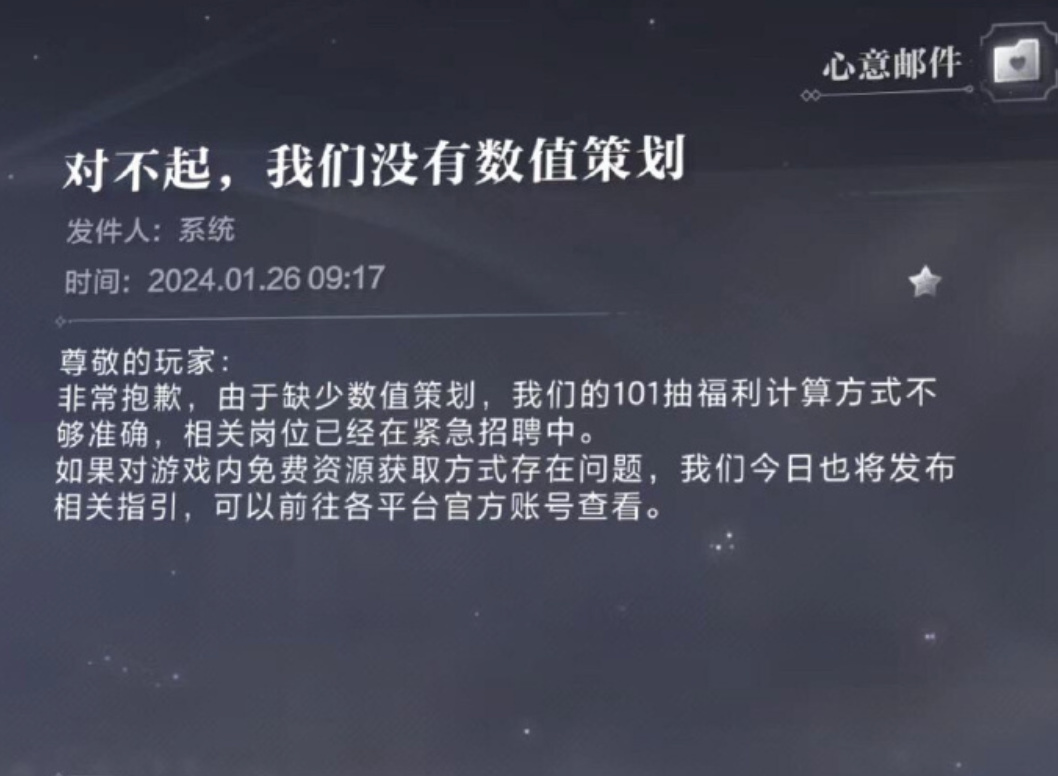

上線初期,對於福利計算不夠準確的爭議,《世界之外》以抽象回應

從《世界之外》重點回應“沒有變”來看,這種“發癲活人感”帶來的聯結感,或許也正是項目組所看重的。至少將近兩年的時間裏,這種人設在後續運營中一直沒有變過:項目組素來會坦誠自己“沒資源”,坐實了玩家樂見的“宗門棄子”劇本。

遊戲上線一週年時,有玩家整理出了《世界之外》官方的種種“活人感”瞬間

就在不久前,《世界之外》的高調“避雷BW”還引發了一波關注。

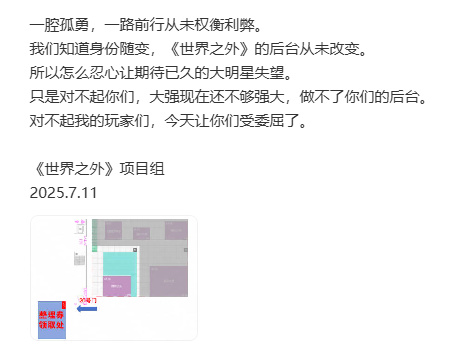

起因是在BW的第一天,由於排隊規劃的問題,《世界之外》連發了數條微博,將矛盾直指向主辦方,在宣佈後續不再參加BW展之後,還不忘以項目組名義爲玩家獻上了一段深情文字。

公開攻擊活動主辦,這從公關角度來看有點“癲”。但這一系列操作,也吻合《世界之外》一直以來的“發癲活人感”運營,除了能靠抽象贏得傳播度,也意在拉近與玩家的距離感,充分營造出了一種“項目組和玩家站在一起”的氛圍。

或許這也是爲什麼在回應玩家質疑時,《世界之外》解釋完主要矛盾,要把重點放在了“(團隊)沒有變”上。

從這個角度來看,其實也就很好理解爲什麼這次的運營方針,一如既往地走了過往的發癲路線,卻極大地引爆了自家玩家的集體抗議。

從上線之初的“一窮二白只能硬蹭宣發”,《世界之外》已經成長爲了流水位居國產女性向遊戲前列的產品,這是玩家有目共睹的——之前甚至會爲之感到自豪的。

而在爭議高峯期繼續端出“想賺錢”體海報,本意或許是延續品牌語言,但——發癲梗追求的是擴散,危機公關的核心卻是止損。

之後的所謂坦誠,反而顯得更加無力。到這個節點上,就連之前那些被看作是正面的“發癲”,在玩家回看的時候,也變成了真的癲。

在部分玩家眼裏,《世界之外》項目組甚至被人格化爲了“陳世美”——對於背叛最初信任、支持這個“半成品遊戲”做大做強的老玩家始亂終棄,“忘如本”。

這大抵稱得上一種因愛生恨了。

《世界之外》的癲,可以算是“家傳”。其實最近,有越來越多的廠商都開始走抽象運營的路線了,並且形式不限於公告內容玩梗、發瘋,有時遊戲官號也會去玩家的二創內容下與之互動。

這很好理解,抽象和梗在短視頻時代有着更高的傳播度,而發瘋更貼合當下普遍的一種精神狀態,也能博得更高的好感度。官方賬號“人格化”的運營方式則來由更久,可以一路追溯到十多年前微博營銷盛行的年代。

但就像前面說的,危機公關的核心卻是止損。當公關真的試圖用發瘋人設來稀釋怒火的時候,本身就釀成了更大的危機。

對於最近引發的種種爭議,《世界之外》各平臺的官號在今天一早又發出了一篇《重要聲明》,意在就運營失誤認錯道歉,並強調對內容的看重。

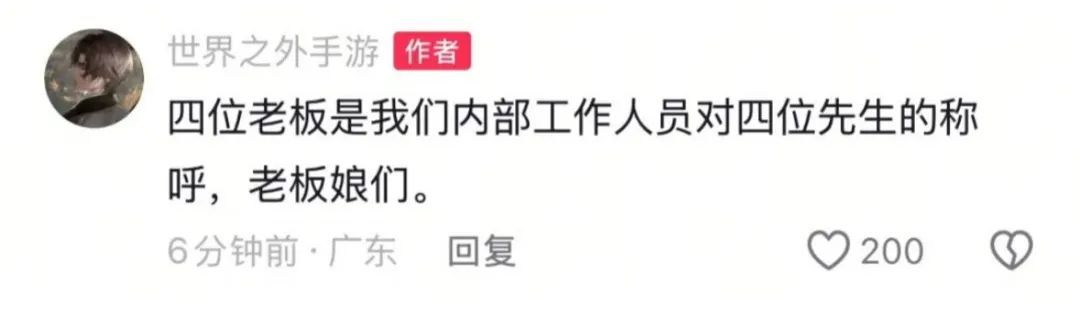

但這份聲明又引發了玩家巨大的不滿,因爲《世界之外》在其中將四位男主角稱爲“四位老闆”,並在評論裏解釋說,這是內部對“四位先生”的稱呼。

此時對內部代號的披露,着實讓人有點迷惑。這或許還是帶着以往的一些“近距離”的習慣,但不得不說,顯得有點沒邊界感了。

畢竟對與玩家來說,項目組的內部故事和經歷,只是一個添頭,一個契機,而不是選擇一款遊戲的核心原因。畢竟,大家是來花錢玩乙遊的,不是來玩“戀與項目組”的。過度刷存在感,玩家自然會質疑:到底是我在追角色,還是被運營追着當素材?

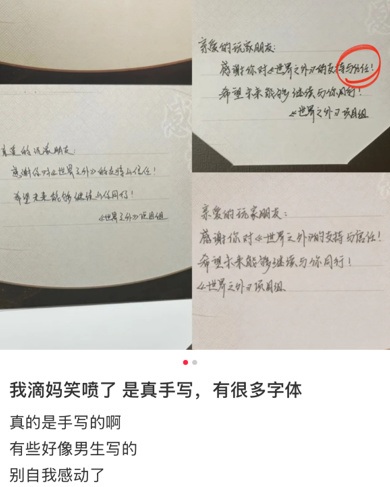

在最近給萬氪玩家發出的VIP禮盒中,《世界之外》附上了一封手寫信——好消息,從不同多樣化的字體中,可以看出信確實是手寫的,而不是打印手寫體;壞消息,這封信不是以乙遊男主名義寫給玩家的,而是來自項目組。

從工期來看,禮盒策劃的時間,大概可以推測在“想賺錢”的風波之前,項目組辛勞動筆手寫的員工們自然是無辜的。但不巧,玩家紛紛收到貨的時間點,恰好卡在了爭議最盛的幾天,於是,千奇百怪的手寫字體,又變成了風波過後的餘波之一。

說白了,可能世界上也很少有品牌方能真的分清“發瘋”“癲感”和“輕浮”“疏離”的界限——處在弱勢時,它能快速打出差異化;處在強勢時,它卻放大了創作者和消費者的身份差異。熱度歸熱度,但最後卻往往起不到真正的品牌效應。

那最後留下的,或許也就只剩下一條互聯網梗百科了。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com