昨天看到Hy發帖,網易騰訊暑期限玩——未成年總計玩27小時。政策一出,不少家長彷彿抓住了救命稻草。

可是,貓姑認爲這只是隔靴搔癢,治標不治本。

學校禁手機,孩子在手錶裏養電子寵物,家長在家斷網,孩子鑽網吧……現在廠商也來限玩,孩子租號,冒用身份。

網易限玩日曆

這讓貓姑想到身邊幾個孩子。

第一個孩子,家裏管得那叫一個嚴。電視每天只看30分鐘,電腦裏沒有遊戲,手機更是被盯得緊。今年高考605分,標準的"別人家的孩子",可這孩子從不接觸電腦。四年以後進入職場,如果要用辦公軟件、協同作業時,"絕緣體"的他,會不會手足無措?

另一個是親戚家孩子,初中時來我家小住。他第一次摸到“真實”的電腦。爲了打CS,我家那位陪着他裝電腦、做系統,下游戲。這孩子很靈,回家自己就搗鼓出同款。後來大專畢業,靠這手野路子電腦技術,就職時比不少本科生還喫香。

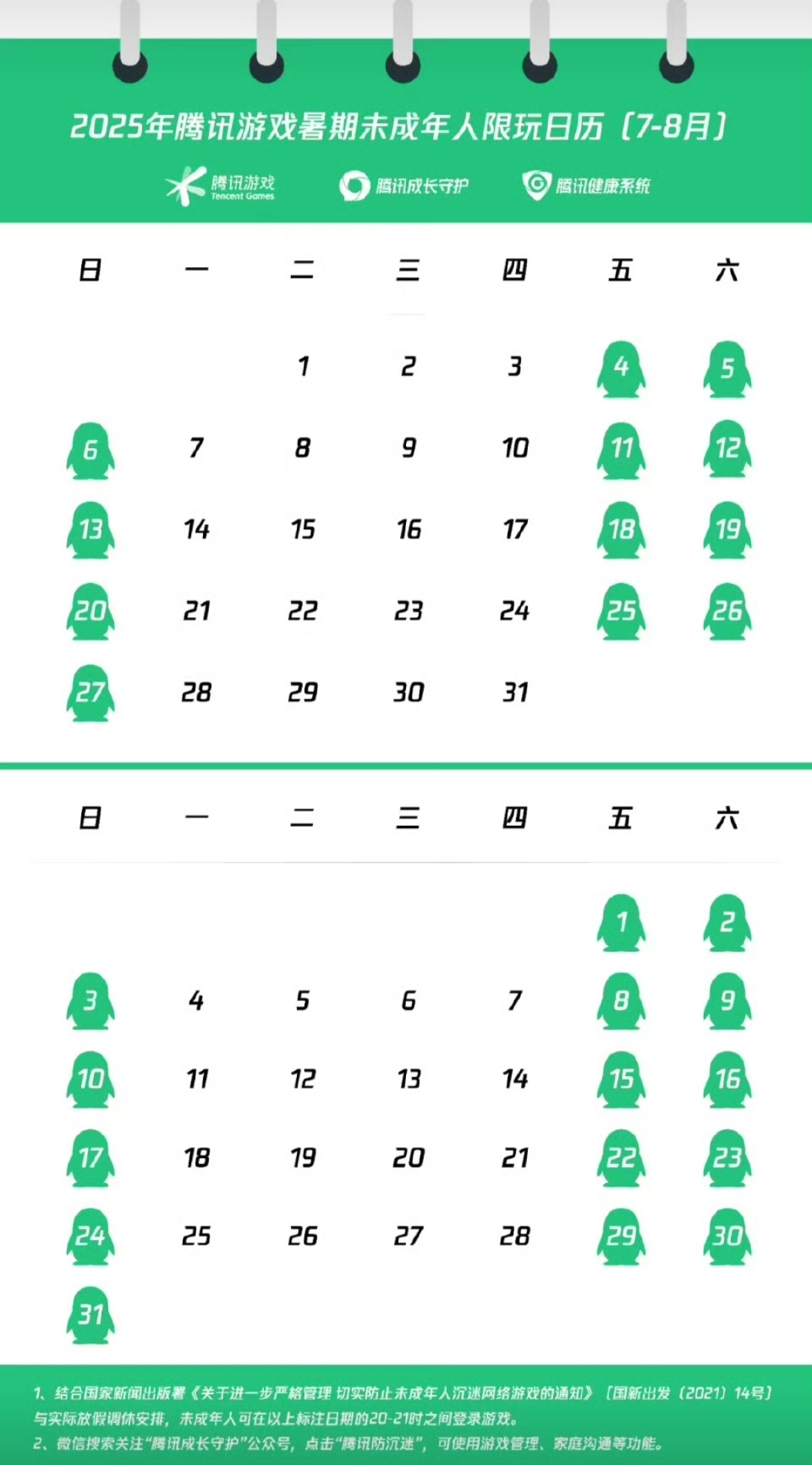

騰訊限玩日曆

還有個同事家的娃,從小沉迷《邊獄巴士》,家長嘴磨禿嚕皮都沒用。現在大了,一邊打遊戲一邊做視頻,鐵了心要當UP主。整天把自己憋屋裏剪片子,飯都能忘了喫,像只作繭自縛的蠶。一年下來,倒也攢了小一萬的粉絲。

最讓我感慨的是自家那個"兩面派"。大學時幾乎期期有獎學金,直到畢業投簡歷時才知道,這小子早早兼學了遊戲設計,天天窩在樓道里"挑燈夜戰",全獻給了遊戲引擎和像素畫……

再看看四周吧:地鐵、公交、高鐵上,哪裏不是低頭族?手遊玩家遍地都是。現實就是——我們全網都在玩遊戲,卻指望孩子獨善其身?

貓姑曾經也是個絕緣體,現在也主動走進這個領域。Steam夏促,那些琳琅滿目的遊戲讓貓姑大開眼界——遊戲世界就是個包羅萬象的萬花筒。

縱觀整個遊戲產業生態鏈,活躍着開發者、職業選手、遊戲UP主、賽事解說、代練、陪玩、coser等上百種職業角色,構成了一個完整的價值創造體系。但令人深思的是,這個創造了大量就業機會、孕育出新經濟形態到期“遊戲生態圈”至今仍未獲得與其社會貢獻相匹配的認知地位。

“防沉迷”的本質,是家長和社會對數字時代的認知整體滯後。仍停留在:

❌ 遊戲=電子鴉片

❌ 玩遊戲=不務正業

❌ 遊戲從業者=沒出息

孔子曰"因材施教"時,沒見過電競少年;老子說"道法自然"時,自然裏還沒WiFi信號。當遊戲成了00後的"第二母語",我們卻還在用戒尺對峙鍵盤。

《星源獵手:歸航》最新膠囊圖

貓姑更認同這句話——遊戲不是禍根,缺位是引導。

我們是不是該換個思路了?比如——

1、請經典的遊戲走進小學課堂

2、用文化類的遊戲講解傳統文化

3、通過遊戲設計培養孩子們系統思維

4、把遊戲鑑賞納入美術課堂

5、讓遊戲作爲新學科,培養專業遊戲老師

......

讓孩子們以正確的方式打開遊戲,鑑賞遊戲,理解遊戲?讓孩子們懂得如何平衡虛擬與現實。

從理論到實踐,從書本到上機,從現實到虛擬,從禁止到開放……我們是不是應該有更多的選擇?

限玩令就像防洪沙袋——能擋一時,擋不住潮汐。

與其嚴防死守,不如早點教會孩子在數字浪潮裏游泳。畢竟未來他們要闖的,是個連我們都陌生的新世界。

以上僅代表個人觀點,井底之蛙,不喜勿噴!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com