前言

年度射爆遊戲《毀滅戰士:黑暗時代》經過節奏降速後,其古典又創新的玩家比上一代更受衆了,而且其升級版的idTech 8引擎優化也不賴,遊戲本身已經強制集成光線追蹤全局光照,混合傳統渲染畫面和效率得到一個極好的平衡性,而最近NVIDIA GeForce Game Ready驅動爲它加入了路徑追蹤(也稱之爲全景光追),光線物理模擬精度達到最高。

但說起路徑光追,玩家都是聞風喪膽,大多印象只有旗艦顯卡纔可勉強一戰,以優化著稱的《毀滅戰士》,加入路徑光追最新作黑暗時代又是否會變成“硬件殺手”呢?今天就用RTX 5070 Ti這款高端顯卡來試一試。

配置、遊戲選項、DLSS畫質、路徑光追對比和新增基準

本次測試顯卡來自影馳的RTX 5070 Ti星曜LUNA OC,包裝就能看到其全新星曜娘IP,白色版本是月亮女神LUNA,黑色版本則對應黑夜女神NOX,設計還挺有心思的,包裝右上方標註了醒目的42個月質保,且支持個人送保,比主流36個月會多6個月也算是一點優勢吧。

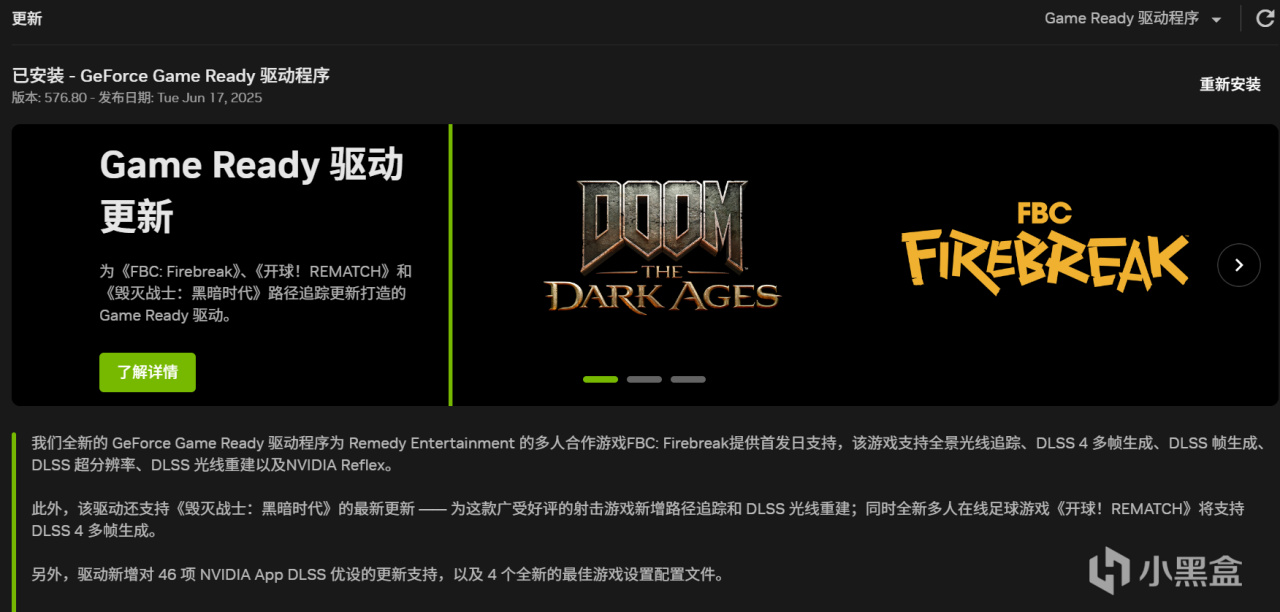

測試平臺方面,直接搭載AMD銳龍7 9800X3D,設置開啓PBO ENABLE,搭配兩根DDR5 6000C26 16GB*2內存,足以確保CPU是最小瓶頸,操作系統是Windows 11 24H2最新版本,顯卡驅動是NVIDIA GeForce Game Ready 576.80 WHQL ,該版本就是針對《毀滅戰士:黑暗時代》新增路徑追蹤和DLSS光線重建。

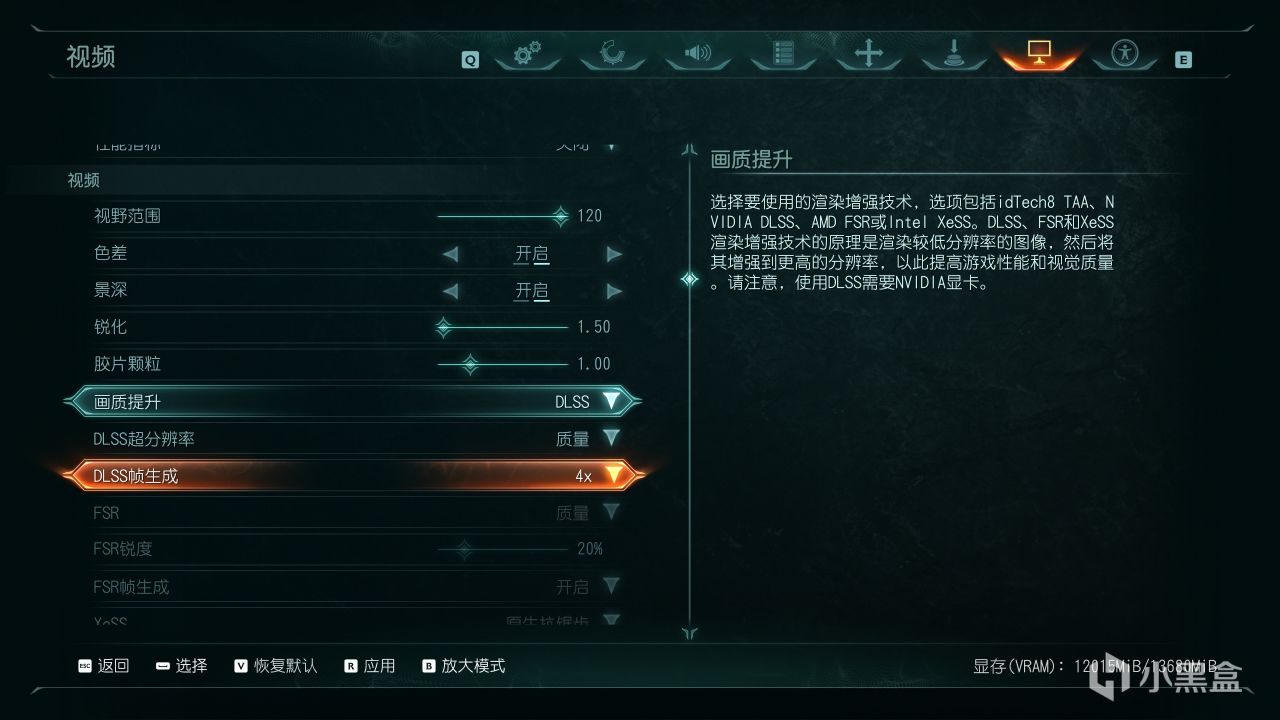

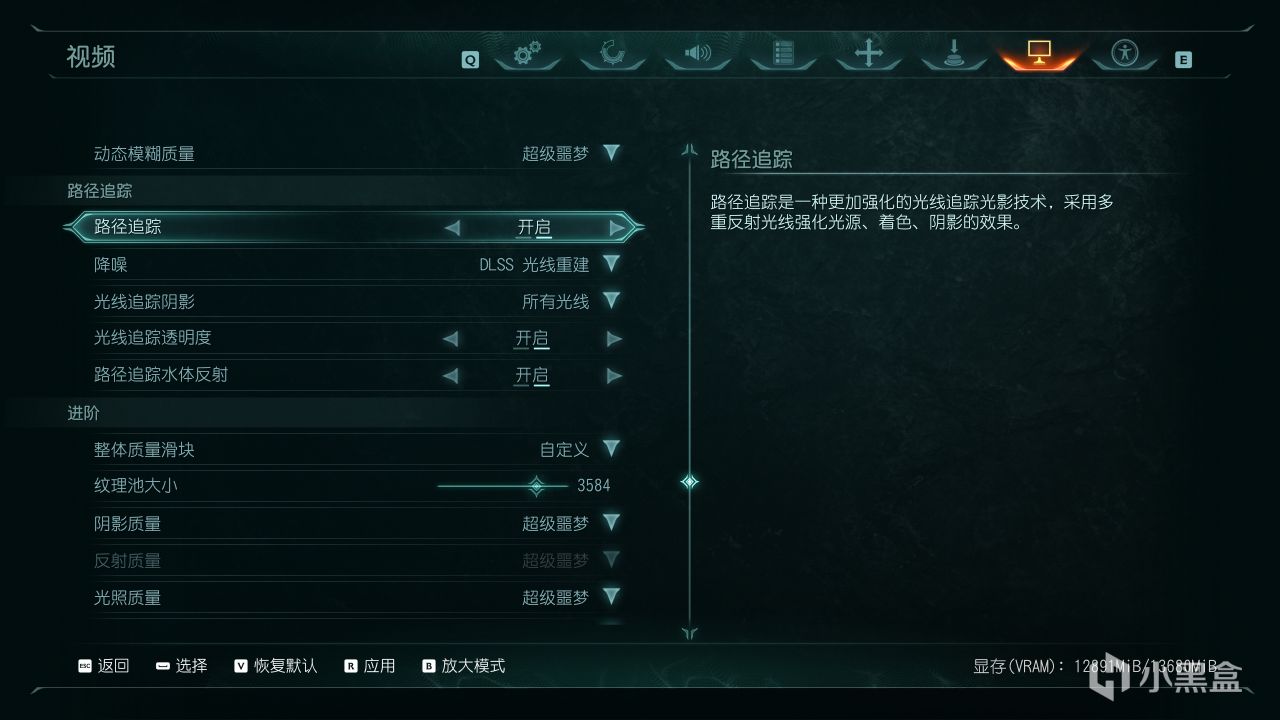

在加入路徑追蹤之前,《毀滅戰士:黑暗時代》已經在圖形設置內集成DLSS技術以及多幀生成選項,DLSS畫質提升就包括DLAA、質量、平衡、性能等多個檔位,同時能調節銳化值,而基於Transformer模型最高實現4X插幀。

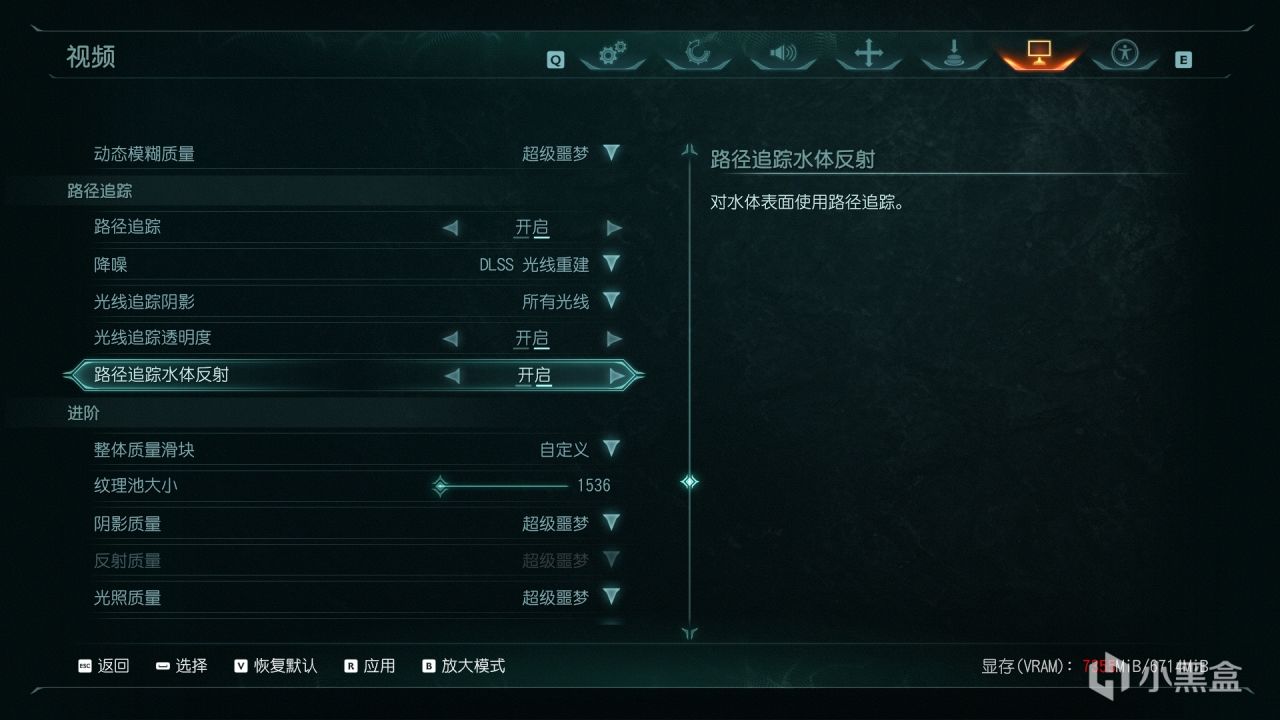

新增的路徑追蹤位於預設畫質上方,降噪就包括NVIDIA實時降噪和DLSS光線重建,兩者在技術原理、畫面效果、動態處理等方面有着巨大差異,後者顧名思義是和DLSS畫質提升綁定同步開啓的,也是利用了Transformer模型。光線追蹤陰影、光線追蹤透明度和路徑追蹤水體反射這三項主要影響畫質,下面會通過畫面實測對比來看下具體差距。

2160P截取TAA

2160P截取DLSS質量

2160P截取DLSS性能

DLSS和原生TAA畫面區別,其實兩者各有優勢,TAA整體細節比較好,唯一是在處理一些線狀物體時非常容易出現斷層現象,比如電線、鋼絲這種區域等,而DLSS在這遊戲調教是犧牲一些環境紋理細節,質量檔稍遜於TAA,而性能檔推薦只在4K分辨率使用,4K以下質量檔無壓力,起碼對於RTX 5070 Ti來說這樣是最好的。

2160P僅光線追蹤全局光照對比畫面一

2160P路徑光線追蹤+NVIDIA實時降噪對比畫面一

2160P路徑光線追蹤+DLSS光線重建對比畫面一

首先是一個室外場景——處於木製哨崗下方,無路徑追蹤時,光線顯然只是太陽光照射到積水錶面形成倒影,沒有二次光線反彈,玩家直覺會認爲畫面已經很完美。其實打開路徑追蹤纔是真實物理規律——在積水錶面會形成二次、三次甚至更多路徑,比如整個哨崗的木質面、主角武器形成的間接光照,但是依靠NVIDIA實時降噪,反射倒影很模糊,利用DLSS光線重建就清晰不少了。

2160P僅光線追蹤全局光照對比畫面二

2160P路徑光線追蹤+NVIDIA實時降噪對比畫面二

2160P路徑光線追蹤+DLSS光線重建對比畫面二

第二個室外場景是個很好的對比例子,可見無路徑追蹤時中央積水已經可以反射出非常漂亮、清晰的倒影,但仔細一看邊緣的積水反射卻是填充錯誤,原本發亮的道具倒影變成了莫名奇妙的巖體倒影。打開路徑追蹤後,其實不止倒影變化那麼簡單(變模糊是因爲建築是在遠處而不是近處),能看到整個畫面的環境光遮蔽、陰影、間接光照部分甚至色溫等區域都得到正確渲染。

2160P僅光線追蹤全局光照對比畫面三

2160P路徑光線追蹤+NVIDIA實時降噪對比畫面三

2160P路徑光線追蹤+DLSS光線重建對比畫面三

第三組畫面移至到室內,可見這是一個有着人造藍光的區域,這裏再次反映RTGI的屏幕空間反射另一弊端,雖然可反射的金屬面位於畫面中央,但由於採樣點不足(金屬面積小)也導致無法正確反射,其次看到整個牆面色溫、間接光照效果和路徑追蹤也有明顯畫面差距,而NVIDIA實時降噪處理的畫面即使在相對昏暗的室內,也能看出整體環境、人物細節模糊,有DLSS光線重建加成銳度就變得很不一樣。

相比此前版本,《毀滅戰士:黑暗時代》還增加了多個場景的基準測試場景,這會真的成爲顯卡性能測試標杆了,而且能保存成詳細的報告列表,還可以橫向對比每一次成績,相當硬核符合id SoftWare的一貫作風。這次測試就選擇攻城(一)這個場景,測試過程涵蓋室內和室外,綜合代表性強,之前手動測試也是選擇攻城(一),室外強度是相當可以~

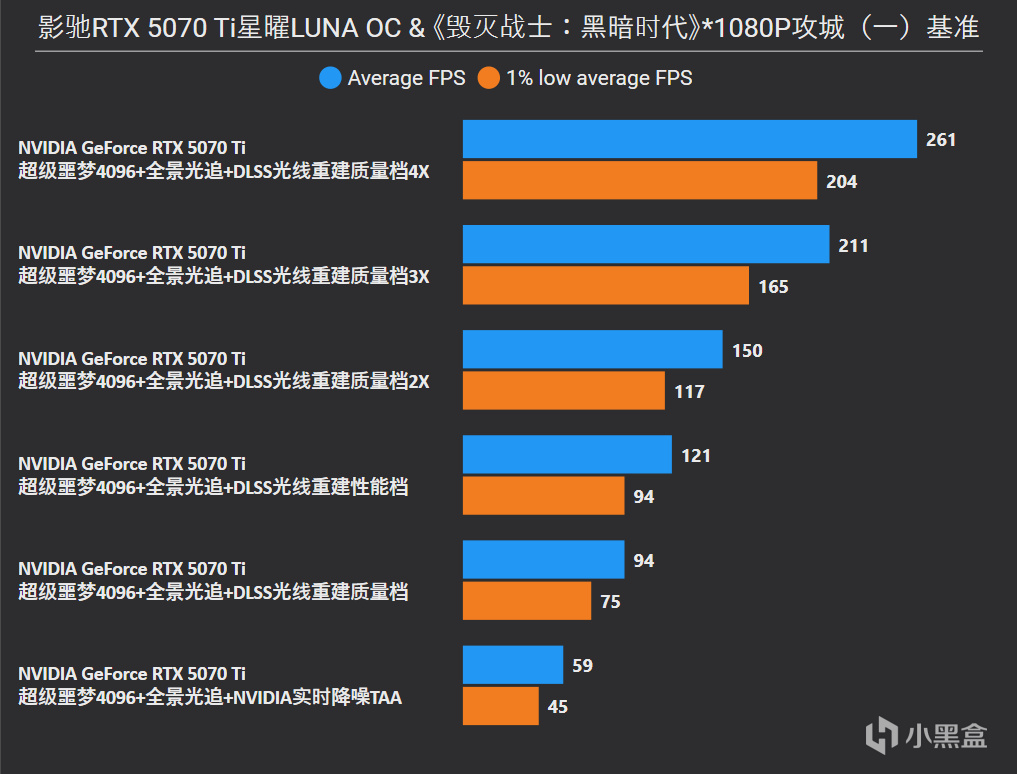

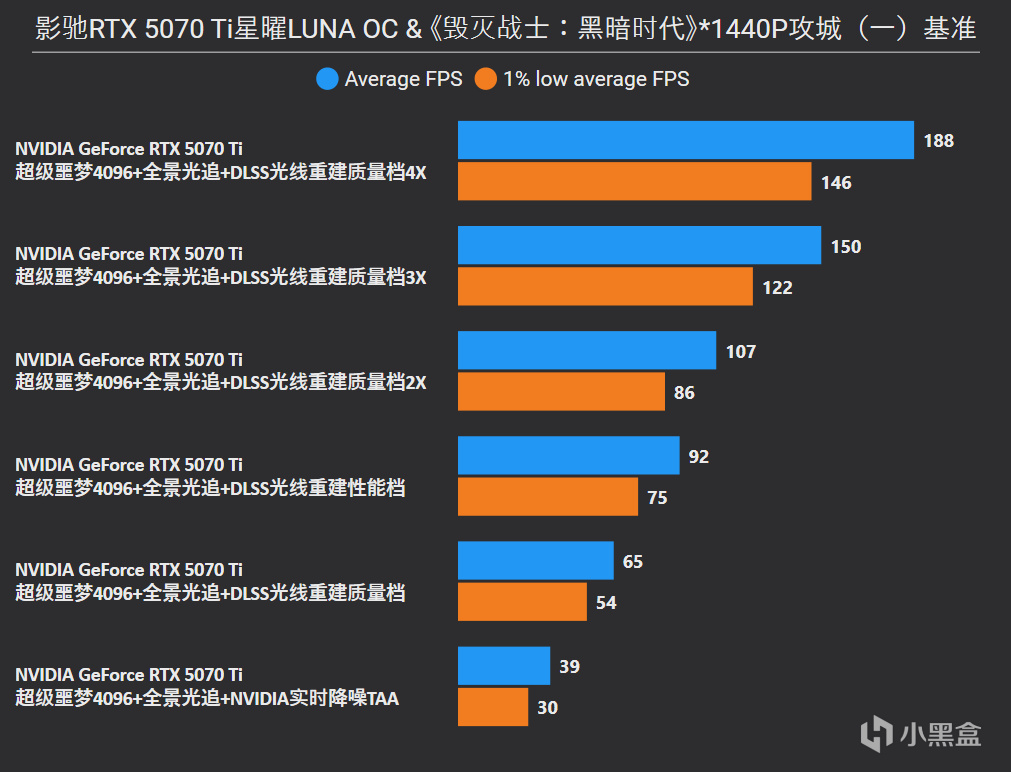

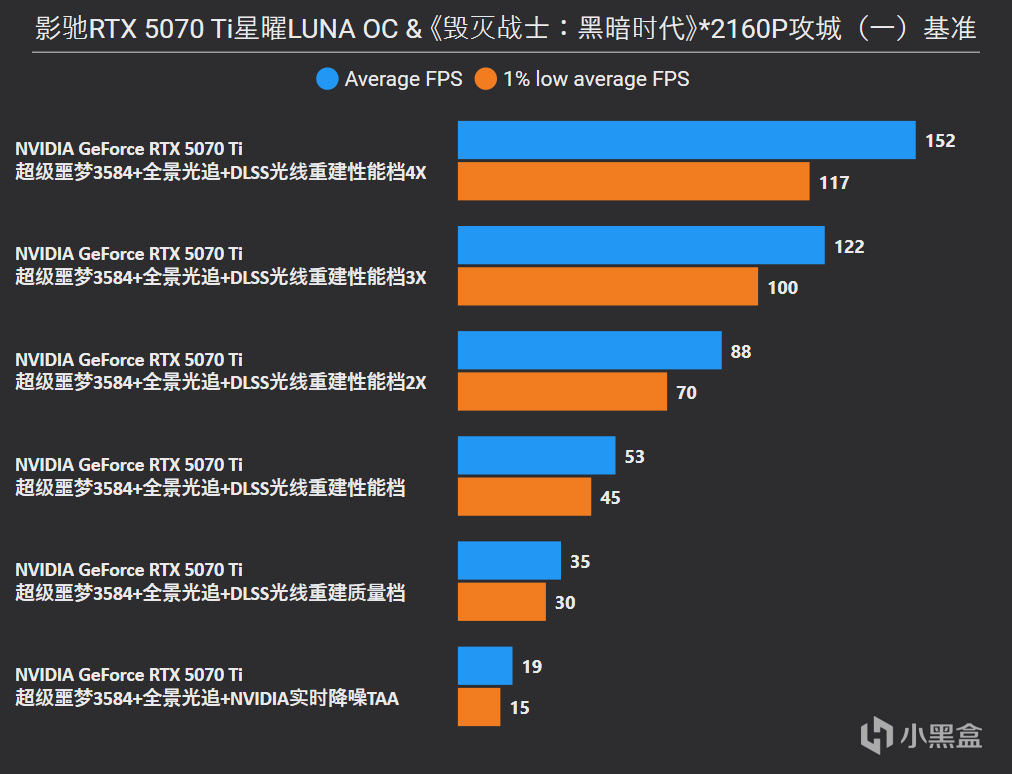

1080P/2K/4K分辨率幀率對比

1080P分辨率,對於RTX 5070 Ti來說路徑追蹤在原生狀態下完全可以一戰,平均達到59fps已經屬於流暢及格線,藉助DLSS光線重建性能檔甚至已經達到高刷入門水平,不過對於1080P更建議使用質量檔。開啓DLSS質量的2X倍率後,提升幅度相比TAA有2.54倍,3X倍率是3.57倍,最後4X倍率是4.42倍,大可放心插幀。

2K分辨率,路徑追蹤原生狀態只有平均39fps,對於FPS遊戲來說已經是比較喫力,搭配DLSS光線重建質量檔提升很不錯達標60fps+,到這其實已經能滿足大部分玩家。如果要使用插幀這種原始幀顯然也可滿足,開啓DLSS質量的2X倍率後,提升幅度相比TAA有2.74倍,3X倍率是3.84倍,最後4X倍率是4.82倍,提升幅度甚至比1080P還要大,看來是RTX 5070 Ti的甜點區間。

4K分辨率,路徑追蹤原生就是妥妥硬件殺手,RTX 5090D來了估計也只是勉強,DLSS光線重建質量檔對於RTX 5070 Ti不太夠用,畢竟要使用插幀的話,原始幀確實低了一些,建議是直接性能檔能達到平均53fps,此時再開幀生成暫且算是踏入最低門檻(幸虧是個單機),開啓DLSS性能的2X倍率後,提升幅度相比TAA有4.63倍,3X倍率是6.42倍,最後4X倍率是8倍。

RTX 5070 Ti開啓4K分辨率路徑光線追蹤+NVIDIA實時降噪TAA,OSD監測顯存已經使用15.34GB,此時如果把紋理池設置到4096最大,16GB顯存也會不夠用,所以上述4K測試紋理池均是3584,至於紋理池大小對於畫質的影響,個人只能說是影響很小,如果想要進一步釋放性能可把紋理池調到最低的1536數值。

至於8GB顯存的RTX 5060,硬核也上機測試了,結果表明它並不適合路徑追蹤,即便是1080P+DLSS性能檔+紋理池1536,如果它是12GB就妥妥的,只能說期待一下未來大概率存在的SUPER系列了吧。

測試顯卡介紹

影馳RTX 5070 Ti星曜LUNA OC外觀設計,採用了全新星曜LUNA形象設計,整體由純白背景色+銀色貫穿區域組成,其中銀色部分通電後會形成流線型ARGB燈效,相比白色外觀個人更喜歡黑夜女神NOX版本,因爲它是黑色搭配少許紫色更具高級感。

影馳RTX 5070 Ti星曜LUNA OC正面採用三枚95mm霜環風扇佈局,軸心有對應星曜圖案,上面已經說過燈效不在風扇部件上,可以充分利用風扇結構優勢保證更好的散熱和降噪效果,風扇當然也是支持智能啓停技術。

影馳RTX 5070 Ti星曜LUNA OC有一個創新結合實用的快拆設計,上蓋和散熱器/PCB部分完全採用磁吸的方式結合,沒有任何線材羈絆,上蓋處設置有多個磁吸點,對應風扇模組上也有觸點式供電,對於玩家而言最大好處自然是方便拆卸清灰。

顯卡內部擁有12層PCB、12+4+3相供電、一體壓鑄中框、4*8mm+3*6mm鍍鎳熱管等豪華配置相當給力,整體尺寸設計爲不含擋板335*140*56MM,大致爲2.7槽厚度。

中間區域設計有BOOMATAR LOGO標註性燈效,若需要使用主板軟件調控或者整機同步,只需用配件聯機到同步接口即可,供電接口則是12V-2X6形式。

最左側部分是雙BIOS設計開關,一鍵可在標準和性能模式切換(設置好重啓後生效),分別對應2452MHz和2527MHz的Boost頻率。

影馳RTX 5070 Ti星曜LUNA OC配備兩塊不同設計的背板,個人更喜歡低調的純白背板,因爲風格和整卡更爲統一,但是背板都不是磁吸設計確實比較遺憾的。

追求華麗效果,可以裝配全鏡面覆蓋的背板(拆卸需要多顆螺絲),除了可以反射主機內的燈光以外,也可以給我們性感可愛的星曜娘“照照鏡子”。

影馳RTX 5070 Ti星曜LUNA OC也有主流顯卡尾部的標誌性貫穿式散熱區域,以便增強散熱效果。尾部則是設計有IML ARGB穹頂燈,連通正面的燈效,不斷層好評~

總結

《毀滅戰士:黑暗時代》在更新路徑追蹤後,其實多少還是有點硬件殺手的味道,主要還是顯存需求比較大(硬性是10GB以上起步,即便是1080P),核心要點是紋理池不要無腦拉滿,藉助DLSS性能檔,RTX 5070 Ti也是可以滿足基本4K流暢,如果要進一步提升就要藉助多幀生成,至少3X性能檔纔可達標高刷水平,但要知道路徑追蹤畫面水平確實無可挑剔,其光線物理精度已經是最大限度接近離線渲染。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com